žŠ°ēĘÐÎÄÎïđÅÛE―é―B

―ÎũĘĄ °ēļĢŋh ūŪųÉ―ĘÐ ĮāÔ

^(qĻą) ËėīĻŋh ĖĐšÍŋh {―ŋh ÓĀÐÂŋh Čf°ēŋh žŠ°ēŋh ÓĀØSŋh ÐÂļÉŋh žŠËŪŋh žŠÖÝ

^(qĻą) žŠ°ēĘÐÎÄÎïđÅÛE žŠ°ēĘОtÉŦÂÃÓÎ žŠ°ēĘÐÃûČËđĘūÓ žŠ°ēĘÐēĐÎïð^ žŠ°ēĘÐĘŪīóėôĖà žŠ°ēĘÐĘŪīóđÅīå 4Aū°

^(qĻą) žŠ°ēĘÐĘŪīóū°üc žŠ°ēĘÐĘŪīóÃâŲMū°üc ČŦēŋ žŠ°ēĘÐĖØŪa(chĻĢn) žŠ°ēĘÐÃĀĘģ žŠ°ēĘÐĩØÃûūW(wĻĢng) žŠ°ēĘÐÃûČË [ŌÆÓ°æ]

81ĄĒÍõÄļÏÉm

ĄĄĄĄĨÉÏÉÉ―ÍõÄļÏÉmĘž―ĻÓÚąąËÎūļŋĩķĄÎīĢĻđŦÔŠ1127ĢĐÄęĢŽvÔŠÃũļũīúķāīÎÅdUĄĢĮåŋĩÎõžŨŨÓķþĘŪČýÄęĢĻ1684ĢĐČýÔÂĢŽąūŌØŨTēýŅÔģŦ―ĻÓÚÔÖ·ĄĢ1986ÄęŌÔíĢŽąūŌØĖÆšĢÕÕĩČģäĩĀ―ĖÎÄŧŊČČÝēĒÓÚ2004ÄęģŦÐÞžÓđĖĄĢÍõÄļÏÉmé°ēļĢĩĀ―ĖĘĨĩØÖŪŌŧĢŽ°l(fĻĄ)ÔīÝ^ÔįĢŽĩĀ―ĖÎÄŧŊŧîÓvīúũģÐĄĢ1999ÄęĢŽ―(jĻĐng)ŋhĘÐĘĄŨÚ―ĖđÜĀíēŋéTÅúĘĢŽîC°l(fĻĄ)ÕýŌŧ―ĖŧîÓöËųĩĮÓŨCĢŽŽF(xiĻĪn)ÓÐ6ÃûÄI(yĻĻ)ČËTžÓČë―ÎũĘĄĩĀ―Ė

f(xiĻĶ)þĄĢ2002ÄęĢŽ―(jĻĐng)ŋhÎÄÎïēŋéTÍÆË]ĢŽóĘĄÕþļŪä°ļĢŽÓÉŋhČËÃņÕþļŪÅúĘđŦēžéŋhžÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢąĢŨo·ķúĢšÍõÄļÏÉmĄĒÍõÄļōĄĒđÅäÁÖĄĒËÄÖÜ60ÃŨŌÔČĩاĄĢ―ĻÖþŋØÖÆĩاĢšąĢŨo·ķúŌÔÍâÖÜú100ÃŨĄĢĄĄ[Ôž]

82ĄĒūŪųÉ―ÐĄūŪžtÜÁŌĘŋÄđ

ĄĄĄĄūŪųÉ―ÐĄūŪžtÜÁŌĘŋÄđÓÖÃûÐĄūŪžtÜûēĄTŅģëyĖĢŽūāÐĄūŪžtÜát(yĻĐ)ÔšH°ŲÃŨÖŪßhĢŽß@ĀïÔĘĮŌŧÆŽĩūĖïĄĢ1928Äę12ÔÂĢŽÏæÚMÉĘĄĩÄøÃņüh·īÓÅÉ°l(fĻĄ)ÓÁËĩÚČýīÎĄ°þ―ËĄąĄĢ1929Äę1ÔÂ29ČÕĢŽģÜÔÚŪ?shĻī)ØÓÎÃņęé_ķũĩħîIÏÂĢŽļZĩ―ÁËÐĄūŪīåĄĢŪrĢŽÕýÔÚát(yĻĐ)ÔšĀïðB(yĻĢng)ûĩÄ130ķāÎŧÖØûTŌōíēŧž°ÞDŌÆĢŽąŧģČËŧîŧîĒÔÚß@ĀïĄĢ1951ÄęĢŽËėīĻŋhūŪųÉ―

^(qĻą)ČËÃņÕþļŪéžoÄîéļïÃüķøŦIÉíĩÄÏČÁŌĢŽÔÚīóūŪīåąģĩÄÉ―ÉÏĢŽÐÞ―Ļß@ŨųŨøąąģŊÄÏĄĒÄđéTļß2.66ÃŨĄĒÕžĩØÃæ·eé100Æ―·―ÃŨĩÄĄ°īóūŪžtÜÁŌĘŋÄđĄąĢŽÄđČ°ē·ÅÖøÔÚīóūŪŅÁŌ ÞÉüĩÄ160ķāūßļïÃüÁŌĘŋĩÄßzđĮĄĢÄđéTÉÏčŋĖÖøūŪųÉ―ČËÃņÉîĮÐĩŋÄîļïÃüÏČÁŌĩÄąŪÎÄĄĢĄĄ[Ôž]

83ĄĒūSÄĶō

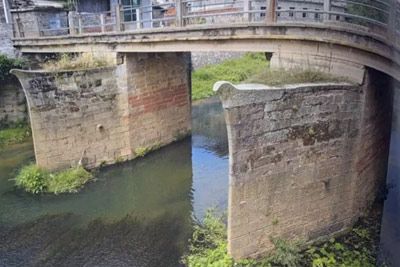

ĄĄĄĄūSÄĶōÎŧÓÚĖŌÏŠāl(xiĻĄng)ģĮî^īåĢŽĘĮÍĻÍųÏŠÏÂĩÄđÅĩĀĢŽÓÖÃûĄ°ŌĖÆÅōĄąĄĢþ(jĻī)ĮåÍŽÖÎūÅÄęÐÞĄķÐÂäÆŋhÖūĄ·ÓÝdĢŽūSÄĶō―ĻÓÚĮŽÂĄķþĘŪČýÄę(1758Äę)ĢŽÆäšóŌÐÞŌUĢŽÖąÖÁĮåģÉØSËÄÄę(1854ÄęÓÉĀîWŋŨĩČģŦÐÞēÅÔŲīÎ―ĻģÉŽF(xiĻĪn)―ņÐÎ îĩÄČýŋŨÉķÕČŊđ°ĘŊōĄĢÔōéČýđ°ōĢŽōÃæÉß

éžtrĘŊĢŽÖÐégŌÔlĘŊäÔOĢŽÔÚlĘŊÅcžtrĘŊÖŪégÓÖŋvÔOlĘŊļũŌŧÁÐĄĢōówČŦéL33ÃŨĢŽ3ĄĪ4ÃŨĢŽōđ°éL3.2ÃŨĢŽÄÏąąÉķËļũÔOŌýō·ÖeéL100ÃŨ8ÃŨĢŽōąąķËßÆöÓÐŌŧÃŨŌ·―ĩÄŌįšéšķīĢŽÕûŨųōÝ^·(wĻ§n)đĖĄĢÔōvĘ·ÓÆūÃĄĒÔėÐÍeÖÂĢŽĘĮÐÂļÉŋhŨîÔįēÉÓÃŌįšéšķīÔOÓĩÄōÁšĄĢ1984Äę―(jĻĐng)ÐÂļÉŋhČËÃņÕþļŪđŦēžéŋhÖØücÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢĄĄ[Ôž]

84ĄĒžtÜÎïŲYÞDß\ÕūÅfÖ·

ĄĄĄĄžtÜÎïŲYÞDß\ÕūÅfÖ·ÎŧÓÚüSÛęÄÏÃæĩÄüSÛęšÓÅÏÉÏĢŽß@·ŋÎÝÔéÎũ·―ũ―ĖĘŋVÕÐ―ĖÍ―ķø―ĻĢŽÃûĄ°ĖėÖũĖÃĄąĄĢ 1928ÄęīšĢŽÖÐøđĪÞrļïÃüÜđĨÕžËėīĻŋhģĮšóĢŽéąĢÕÏļïÃüÜĩÄÎïŲY―oðB(yĻĢng)ĢŽé_ĘžÔÚīËÎÝÔOÁĒÎïŲYÞDß\ÕūĢŽÓÉÍõŨôØØ―Mŋß\Ýę ĒËėīĻŋhģĮß\íĩÄīóÅúžZĘģĄĒēžÆĨšÍ0ËĩČÎïŲYīæ·ÅÔÚß@ĀïĄĢČŧšóĢŽÍõŨôēŋę ÓÖĒß@ÐĐÎïŲYÔŲÞDß\ĩ―īÄÆšĩÄŅĩÂėôĖÃČŲA·ÅĄĢ žtÜÔOÁĒĩÄÎïŲYÞDß\ÕūĢŽēŧH―âQÁËŪÄęžtÜĩÄēŋ·Ö―oðB(yĻĢng)ĢŽķøĮŌÓÐÁĶĩØ·ÛËéÁËģÜĶūŪųÉ―ĩÄ―(jĻĐng)ú-ĄĢ 1988Äę9ÔÂĢŽūŪųÉ―ĘÐČËÃņÕþļŪđŦēžĄ°üSÛęžtÜÎïŲYÞDß\ÕūÅfÖ·ĄąéĘОÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢĄĄ[Ôž]

85ĄĒÐĄūŪžtÜûēĄTŅģëyĖ

ĄĄĄĄÐĄūŪžtÜát(yĻĐ)ÔšĢŽÖÐøžtÜĩÚËÄÜát(yĻĐ)ÔšĢŽ°īÕÕŪrĩÄÕÕÆŽÔÚÔÖ·ÖØ―ĻĩÄĢŽŧųąūąĢÁôÁËÔÃēĢŽ36ēĄ·ŋĢŽēŧÄÜÍęČŦąĢŨCŪrĩÄûēĄTūČÖÎĢŽËųŌÔŪrßÓÐŌŧÐĐÝpûTÔÚŪ?shĻī)ØĀÏāl(xiĻĄng)žŌĀïðB(yĻĢng)ēĄĄĢÔÚÖÐøļïÃüĘ·ÉÏĩÄÖØŌŠŌŧđPĄĢžtÜÅŪð(zhĻĪn)ĘŋÔøÖūČÎÔát(yĻĐ)ÔšĩÚŌŧČÎühÖ§ēŋøÓĢŽËýšóíČÎÖÐđēÖÐŅë―MŋēŋļąēŋéLĄĢÐĄūŪžtÜát(yĻĐ)ÔšŪÄęŨĄÓÐ200ķāÎŧûēĄTĢŽÔÚ1929Äę1ÔÂøÃņühÜę ĶūŪųÉ―ĩÚČýīÎĄ°þ―ËĄąÖÐĢŽŌōüSŅó―įʧĘØĢŽÆäÖÐ130ķāÎŧÖØûēĄTíēŧž°ģ·ëxĢŽąŧøÃņühÜę ÚsÍųļ――üŌŧKĩūĖïÖÐŋáĒšĶĢŽČŦēŋŅģëyĄĢÐÂÖÐøģÉÁĒšóĢŽÔÚīËĖÐÞ―ĻÁËĄ°ÐĄūŪžtÜÁŌĘŋÄ𥹥Ģ ū°ücÎŧÖÃūŪųÉ―ý?zhĻŠ)ķū°

^(qĻą)ĄĄ[Ôž]

86ĄĒ|É―ÎÄËþ

ĄĄĄĄ|É―ÎÄËþÎŧÓÚ―Îũ°ēļĢŋhģĮĢŽĘĮÎŌøÖøÃûĩÄđÅ―ĻÖþĄĢŨîÔįĩÄ|É―ÎÄËþÏāũÓÉČýør|

ĮôÃCąO(jiĻĄn)ÖÆĢŽšóĩđËúĄĢËÎÐûšÍÄęégÓÚÔÖ·ÖØ―ĻĢŽÃũÕýĩÂĘŪÁųÄęÔŲīÎĩđËúĄĢŽF(xiĻĪn)ÔÚĩÄ|É―ÎÄËþÖØ―ĻÓÚÃũžÎūļķþĘŪŌŧÄęĄĢËþļßËÄĘŪÃŨĢŽūÅž°ËÃæĢŽÏĩĮéwĘ―īuËþĢŽÔėÐÍūŦĮÉĢŽÐÛĨđÅãĄĢÔįÔÚŌŧūÅÎåūÅÄęĢŽūÍąŧÁÐé―ÎũĘĄÖØücÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢéLÆÚĩÄŨÔČŧïLŧŊĢŽËþĀâĄĒËþéÜĄĒËþŧųķžēŧÍŽģĖķČĘÜĩ―pšĶĢŽËþÉÏësēÝ

ēÉúĢŽËþówÅōÃķāĖĄĢļüéĀÖØĩÄĘĮĢŽ―üŨÄęÓęËŪÆŦķāĢŽËþŧųÝpķČÏÂÏÝĢŽËþÉíŌŅÏō|ÄÏ·―ÏōAÐą―üĘŪķČĢŽØ―īýÐÞÍĄĢÏĢÍûŌýÆðÓÐęPēŋéTĩÄÖØŌĄĢþ(jĻī)Ąķ°ēļĢŋhÖūĄ·ÓÝdĢŽÔËþĩÄĮ°ÉíŨîÔįéČýø|

ĮrôÃCąO(jiĻĄn)ÔėĩÄĘŊËþĢŽŌ(guĻĐ)ÄĢÝ^ÐĄĢŽÉxšóĖŪËúĄĢËÎÐûšÍÄęégĢĻ1120ĄŠ1125ÄęĢĐÓÚÔÖ·ÖØ―ĻīuËþēĒÍŽrÅd―Ļ|É―ķUËÂĢŽđĘÃûĄ°|É―ķUËÂËþĄąĄĢÃũģŊÕýĩÂĘŪÁųÄęĢĻ1521ĢĐÔŲīÎĩđËúĢŽÃũžÎūļķþĘŪŌŧÄęĢĻ1542ÄęĢĐĄĄ[Ôž]

87ĄĒīóÖĮÅíĘÏžŌŨåĘŊŋĖ

ĄĄĄĄīóÖĮÅíĘÏžŌŨåĘŊŋĖÎŧÓÚ―ÎũĘĄ°ēļĢŋhÉ―Įfāl(xiĻĄng)īóÖĮīåĄĢīóÖĮĘŊŋĖŅØīóÖĮŨÔČŧīåÄÏąąŌŧū·ÖēžĢŽ·ķúéLžs1Į§ÃŨĢŽŋÉ·Öé4žŊÖзÖēžücĢŽŌĀīÎĘĮĄ°īđáÅ_ĄąĄĒĄ°ąPĘŊĄąĄĒĄ°šþÉ―ĄąĄĒĄ°ÄĨÐÎÉ―ĄąĘŊŋĖĄĢŽF(xiĻĪn)īæŋÓĘŊŋĖ15KĄĒ32Æ·ĄĒ65lĄĢŋÉÞqŨRÎÄŨÖ5286ĢŽÕžĘŊŋĖŋÎÄŨÖĩÄ88.4%ĢŽŌōrówïLŧŊĢŽąĀÁŅÉÐÓОs500ŨÖÎīÄÜąæÕJĄĢŋĖĘŊÄęīúĢŽÉÏÆðÃũÓĒŨÚÕý―y(tĻŊng)ķĄÃŪÄę(1447)ÏÂÆųÃũÐĒŨÚšëÖÎĘŪÄę(1497),Į°šóŅÓĀm(xĻī)51ÄęĄĢÎÄówÐÎĘ―ķāÓĢŽÓаÝÖ]î}ÃûĄĒÄđÖūãĄĒÄđąíĄĒũĄĒÔÔ~ĄĒÍėÔĄĒÛÂ(liĻĒn)ĩČĄĢŨŦÕßÓÐÃũīúÃûģžĀîŲtĄĒŋÂŨUĄĒÅírĄĒĒķĻÖŪĄĒĒžŠĄĒĀî―BĄĒåþŲįĩČĢŽŌēÓÐÅíĘÏŌŧžŌž°ÓHÅóšÃÓŅĄĢĘŊŋĖČČÝ·īÓģÁËÅíĘÏËÄīúÎåßMĘŋĩÄāl(xiĻĄng)égžŌÍĨÉúŧîĢŽ°üĀĻŨ·ÍėžĀĩŋĄĒߊÉýđŦēîĄĒwĘĄžĀŨæĄĒ°ÝÖ]ÛcĄĒÖÂĘËÐÝéeĄĒïLÎïė`ŪĄĒŌũÔģŠšÍĢŽÕæÓäÁËđŲŧžŌÍĨĩÄÉįþ―ŧÍųšÍČËÎÄÐÄB(tĻĪi)ĢŽéŅÐūŋĄĄ[Ôž]

ĄĄĄĄÖÐđēÚMÎũÄÏĩÚŌŧīÎühīúþÅfÖ·ĢŽžīĖķÏŠÚéÏšúĘÏŋėôĢĻķØČĘĖÃĢĐĢŽĘž―ĻÓÚÃũģÉŧŊÄęégĢŽ―ĻÖþÕžĩØ2700Æ―·―ÃŨĄĢĖÃÃûž°ĶÂ(liĻĒn)éĮåīú îÔŠĒĀ[ĘÖøĄĢėôĖÃŌ(guĻĐ)ÄĢšęīóĢŽËžūŦĮÉĢŽēžūÖšÏĀíĢŽđĪËūŦÕŋĄĢ1929Äę9ÔÂĢŽÖÐøđĪÞržtÜWÐĢÔÚß@ĀïÕýĘ―(chuĻĪng)ÞkĢŽÖėĩÂČÎÐĢéLĢŽÃŦÉ|ČÎÕþÎŊĢŽēĒÓHŨÔ―oTÖvÕnĄĢšóßwīåČÖņÓ°ĖÃĀ^Ām(xĻī)ÞkWĄĢ1930Äę3ÔÂ22ČÕĄŠ29ČÕĢŽļųþ(jĻī)Ą°ķþÆßþŨhĄąūŦÉņĢŽÔÚīËÕŲé_ÚMÎũÄÏühĩÄĩÚŌŧīÎīúąíīóþĢŽßxÅeŪa(chĻĢn)ÉúÁËÚMÎũÄÏĖØÎŊĢŽēĒļÄ―MÚMÎũÄÏĖKūS°ĢÕþļŪĢŽÔøÉ―ČÎÖũÏŊĄĢß@īÎīóþĢŽËÖūÖøÚMÎũÄÏļïÃüļųþ(jĻī)ĩØÕýĘ―ÐÎģÉĢŽĘđÚMÎũÄÏļïÃüķ· ģöŽF(xiĻĪn)ÁËŌŧäÐÂūÖÃæĢŽūßÓÐÖØŌŠŌâÁxĄĢĄĄ[Ôž]

89ĄĒÉĖīúĮāã~ÎÄŧŊßzÖ·đŦ@

ĄĄĄĄ1989ÄęÔÚÐÂļÉīóŅóÖÞæ(zhĻĻn)°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ĩÄīóŅóÖÞÉĖīúīóÄđÅeĘĀšąŌĢŽÕðó@ÖÐÍâĄĢīóÄđđēģöÍÁĮāã~Æũ486žþĢŽÓņÆũ754žþĢŽĖÕÆũ139žþĢŽÆäÖÐøžÎÄÎï5žþĢŽøžŌŌŧžÎÄÎï23žþĄĢÎÄÎïÖÐĮāã~ÆũŨîŨĘĀČËéÖŪó@@ĢŽÆäĩ(shĻī)ÁŋÖŪķāĄĒÔėÐÍÖŪīóĄĒÆ·îÖŪČŦĄĒžyïÖŪÃĀĄĒčTđĪÖŪūŦĢŽéÖÐøËųšąŌĢŽÆäīúąíĩÄ―ÄÏĮāã~ÎÄŧŊļÄÁËÄÏ·―vĘ·ĢŽĘđ―ÄÏÎÄÃũÅcüSšÓÎÄÃũÍŽÝxĄĢÎÄŧŊļÄÁËÄÏ·―vĘ·ĢŽĘđ―ÄÏÎÄÃũÅcüSšÓÎÄÃũÍŽÝxĄĢÐÂļÉÉĖÄđĩÄ°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ĢŽąŧÔuéÖÐøķþĘŪĘĀžo°ŲÄę°ŲíÖØīóŋžđÅ°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ÖŪŌŧĢŽÐÂļÉŌōķøąŧŨu饰―ÄÏĮāã~ÍõøĄąĄĢĄĄ[Ôž]

90ĄĒÁ_ÂĄŧųđĘūÓ

ĄĄĄĄÁ_ÂĄŧųđĘūÓÎŧÓÚ°ēļĢŋhũĖïæ(zhĻĻn)ÜĖïīåĄĢđĘūÓ―ĻÓÚĮåÄĐĢŽÕžĩØÃæ·e200ķāÆ―·―ÃŨĢŽūßÓÐĩäÐÍĩÄ―ÄÏÃņégÍĨÔšïLļņĄĢÔšŨÓÖąÃæËŪĖÁĢŽĶÃæĮāīuÆöģÉĢŽķâ―ĮĮ°ČýšóËÄļßļßÂÁĒĢŽČĘŌČŦēŋÓÃÄū°åļôģÉĄĢÔÚÕýdé_ī°ēÉđâĖīæÓÐĄ°ÎÄđâÉäķ·ĄąĩČÄŦøīóŨÖĢŽĮ°éÜÏÂßÓÐÔSķāÔÔ~ž°ÃņËŨDŪĄĢÁ_ÂĄŧųÄģöÉúÖÁ12qŌŧÖąūÓŨĄÔÚīËĢŽÁôÃĀwøšóÔøČýīÎŧØāl(xiĻĄng)ĘĄÓHĄĢ2002ÄęÁ_ÂĄŧųđĘūÓąŧÁÐéŋhÖØücÎÄÎïąĢŨoÎÎŧÖŪšóĢŽĒÔÓÐūÓÃņßwģöĢŽĩÃŌÔÝ^šÃĩÄąĢŨoĄĢ2004ÄęĢŽŋhÎÄēĐēŋéTĒđĘūÓßMÐÐÁËČŦÃæūSÐÞĢŽģÉéÁ_ÂĄŧųžoÄîð^ĄĢĄĄ[Ôž]

91ĄĒÓāĮïĀïđĘūÓ

ĄĄĄĄŠąÛĒÜ-ŋÉēŧĘĮÉwĩÄĄĢÖŪšóĩÄŋđČÕð(zhĻĪn) rÆÚĢŽËûČÎŌŧķþĄðČýÖ§ę ÕþÎŊĢŽÓÐČĪĩÄĘĮĢŽÁíŌŧŠąÛĒÜŲRąþŅŨÄŋđīóŪ

I(yĻĻ)šóÕ{ČÎËûĩÄËūÁîTĄĢĮ°ÍųÉÏČÎrĢŽ-ŨũéÕþÎŊžēē―ÏāÓĢŽÉėÆäÓŌĘÖÅcŲRÖŪŨóĘÖÏāÎÕĢŽîDrĢŽŌŧĶŋÕÐäđÜëSïLïhïhĢŽÉČËŌâþĩ―ĢŽÁĒrđþđþīóÐĶĄĢŌŧÍĩÄđŲąøŌēķžČĖŋĄēŧ―ûĄĢÄīËĢŽČýÖ§ę ĩÄĄ°Ōŧ°ŅĘÖĄąēŋę ĢŽÏāĀ^ũÕfé_íĄĢËûĩÄÉÏËūŲRýÔŠŌÔīËésĢŽÔøĶ

ÎÕýēŲĒÜŅÔĢšĄ°ŲRąþŅŨšÍ-ķžĘĮŌŧÖŧļėąÛĢŽģõĩ―ž―ÖÐ]ŨČËĢŽŋÉËû|ŌŧļãĢŽÎũŌŧļãĢŽūÍļãģöÁËŌŧÖ§ß^ĩÃÓēĩÄę ÎéĢĄĄąĄĄ[Ôž]

92ĄĒ°ēļĢČū·ŧßzÖ·

ĄĄĄĄČū·ŧßzÖ·ĢŽÎŧÓÚÅí·ŧāl(xiĻĄng)ÓÉ·īåÄÏ_XĮ°Æ―Å_é_éĩØĢŽČýÃæh(huĻĒn)É―ĢŽ|ÃæÓÐęÉ―šÓÖ§ÁũÓÉ·šÓŅØČŊdŧōęŅÓøđýĢŽŌÅÖ·ĮøÄÔÖąúá

ŊÏęJ�2ĢŽūųééL·―ÐÎĢŽéL3.8ÃŨĢŽ2.8ÃŨĢŽAÐÎČūģØ17ĢŽÖą―ūųé3.8ÃŨĢŽ tÅ_2ĢŽÖą―·Öeé0.9ÃŨĢŽ1.1ÃŨĢŽļß1.2ÃŨĢŽēĒÓÐÅÅËŪÏĢŽöņÆ―Å_ĩČÔOĘĐĢŽ tÅ_ž°ģØĶČūųÓÃųZÂŅĘŊÆöÖþĢŽČĶÓÃČýšÏÍÁ·âé]ĢŽģØĶČÁôÓÐēåUÐĄAŋŨĄĢŋÃæ·ežsé800Æ―·―ÃŨĄĢČū·ŧßzÖ·ĩÄ°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)éŅÐūŋÎŌŋhÞrīåđÅīúÓĄČūI(yĻĻ)ĩÄđĪËÖÆŨũšÍ°l(fĻĄ)ÕđĖáđĐÁËÎïŲYÁÏĄĢĄĄ[Ôž]

93ĄĒ―įēšžZ}ßzÖ·

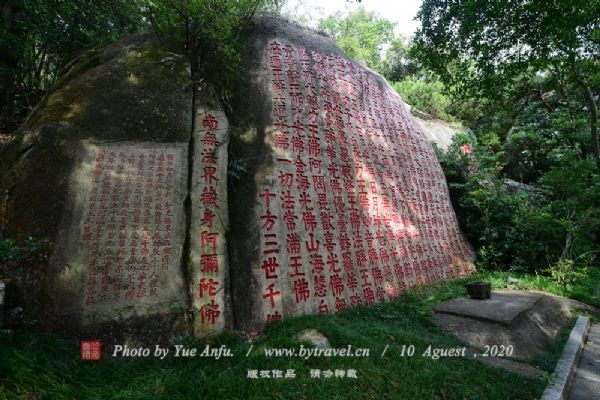

ĄĄĄĄrīúĢšð(zhĻĪn)ø―įēšžZ}ßzÖ·ĢŽÎŧÓÚ―ÎũĘĄžŠ°ēĘÐÐÂļÉŋh―įēšæ(zhĻĻn)ÔŽžŌīåĢŽßzÖ·ÕžĩØÃæ·e2.5Æ―·―đŦĀïĄĢ―(jĻĐng)ŋÆW°l(fĻĄ)ūōĢŽģõē―ēéÃũÁËÆäÖÐÉžZ}ĩÄ―YšÍŌ(guĻĐ)ÄĢĢŽÆ―ÃæģĘéL·―ÐÎĢŽéL61.5ÃŨĢŽ11ÃŨĄĢÆäŌ(guĻĐ)ÄĢÖŪīóĢŽé―ÄÏHÓÐĢŽøČšąŌĢŽĘĮð(zhĻĪn)ørÆÚŨîīóŌ(guĻĐ)ÄĢĩÄžZ}ĄĢÔžZ}ßzÖ·ĩØĖÚM―ß

ÉÏĢŽËüÝ^šÃĩØ―âQÁË·ĀËŪ·ĀÃđĩČžžÐgëyî}ĢŽŌōķøūßÓКÜļßĩÄŋÆžžŅÐūŋrÖĩĢŽĶÓÚŅÐūŋ―ÎũÄËÖÁČŦøð(zhĻĪn)ørÆÚĩÄÕþÖÎĄĒ―(jĻĐng)úĄĒÉįþĄĒÜĘÂĢŽÓČÆäĘĮžZĘģÉúŪa(chĻĢn)ĄĒß\ÝĄĒÖÐÞDĄĒ}ĶđÜĀíĩČķžūßÓÐOéÖØŌŠĩÄvĘ·ĄĒŋÆWrÖĩĄĢĶđÅžZ}ßMÐÐÁËÔūōĢŽÔÚÔūō

^(qĻą)ČēéÃũÁËÉžZ}ĩÄ―YšÍŌ(guĻĐ)ÄĢĄĢžZ}Æ―ÃæģĘéL·―ÐÎĢŽéLžs61.5ÃŨĄĒžs11ÃŨĢŽŨø|ģŊÎũĄĢžZ}Č°l(fĻĄ)ūōģöīóÁŋĖŋŧŊūŽÃŨšÍð(zhĻĪn)øčFļŦĄĢĩ(shĻī)Áŋó@ČËĩÄĖŋŧŊūŽÃŨĩÄ°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ĢŽ·īÓģÁËÐÂļÉĩØ

^(qĻą)ÔÚð(zhĻĪn)ørÆÚąãŌÔËŪĩūŨũéÖũŌŠžZĘģŨũÎïĢŽēĒĮŌĘĮŨũéOÆäÖØŌŠĩÄĶžZŧųĩØĄĢĄĄ[Ôž]

94ĄĒ

ĮžŌīåļGÖ·

ĄĄĄĄ

ĮžŌīåļGÖ·ÎŧÓÚģĮÉÏāl(xiĻĄng)ļGĀïËŪė

ĮžŌīåļ――üĢŽÓÚ20ĘĀžo80Äęīúģõąŧ°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ĄĢ2018Äę3ÔÂĢŽÔļGÖ·―(jĻĐng)―ÎũĘĄČËÃņÕþļŪđŦēžéĘĄžÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢĩØąíķŅ·eÓÐĮā°ŨīÉĄĒšÚÓÔīÉšÍÉŲÁŋ·ÂýČŠļGĄĒÍÁļGýÖÆĩÄĮāŧĻīÉĩČÆŽĄĢšÚÓÔīÉÓÔÉŦžÕýĢŽÆũŅØž°ÆũÉíÓÔąĄĖģĘŨØüSÉŦĢŽģÉé

ĮžŌļGšÚÓÔīÉĩÄĩäÐÍĖØÕũĄĢÉÐÓÐÉŲÁŋÍÚÁĄĒĒÓÔļGŨÆũĄĢÆũÍâÓÔēŧž°ĩŨĢŽÆũČĩŨÁôÓÐ1ĄŦ3ĀåÃŨĩÄČĶĢŽĩŦÎīŌ|ČĶĢŽéÖą―ÓÞûýÁôÏÂĩÄšÛÛEĄĢÔļGÖ·ĶŅÐūŋ―ÎũīÉÆũýÔėI(yĻĻ)ĩÄ°l(fĻĄ)ÕđÓÐÝ^ļßĩÄrÖĩĄĢĄĄ[Ôž]

95ĄĒüSŅó―įžtÜĖôžZÐĄÂ·

ĄĄĄĄüSŅó―įÉÏÓÐČýlŠMÐĄÆéįĄĒąPÉ―ķøÉÏĩÄÉ―égÐĄÂ·ÔÚīËßB―YĢšŌŧląą―(jĻĐng)ÃĐÆšīåĢŽÅc―ÎũĘĄĩÄÓĀÐÂŋhÏāßBĢŧŌŧlÎũßBīóë]īåĢŽŋÉĩÖšþÄÏĘĄĩÄŅŨÁęŋhĢŽÁíŌŧltÄÏ―ÓūŪųÉ―ÉÏĩÄīóÐĄÎåūŪīåĢŽÖąß_ŪÄęÖũÁĶžtÜĩÄūŪųÉ―ÜĘÂļųþ(jĻī)ĩØÖÐÐÄĄŠĄŠīÄÆšĄĢÔÚüSŅó―įąĢÐl(wĻĻi)ð(zhĻĪn)ÆÚégĢŽģČËÖũŌŠŅØÖøÃĐÆšÅcīóë]ĩÄÐĄÂ·ÏōüSŅó―įßMđĨĄĢéÁË·ÛËéģČËĩÄ―(jĻĐng)ú--ĢŽ1928ÄęķŽĖėĢŽÃŦÉ|šÍÖėĩÂÅcVīóžtÜÖļð(zhĻĪn)TŌŧÆðūÍĘĮŨßÖøß@ČýlÐĄÂ·ĢŽĒīóÁŋĩÄžZĘģÄųĖôÉÏÁËūŪųÉ―īÄÆššÍīóÐĄÎåūŪŌŧ§ĄĢĄĄ[Ôž]

ĄĄĄĄāl(xiĻĄng)ÉįßzËž·ŧĢŽĘž―ĻÃũČfvķĄšĨÄęĢŽĮåÖÐÆÚU·ŧéėôĄĢÏĩīuĘŊÄū―YĄĢ·ŧėôŋ―ĻÖþÃæ·e306.53Æ―·―ÃŨĢŽÃæ17.24ÃŨĢŽßMÉî17.78ÃŨĢŽ·ŧÃæ·e44.27Æ―·―ÃŨĄĢŨøÎũģŊ|ĄĢāl(xiĻĄng)ÉįßzËž·ŧđĪËÝ^ūŦÁžĢŽéŅÐūŋÃũīúđĪËž°ĩØ·―ČËÎÄĖáđĐÁËÎïŌĀþ(jĻī)ĢŽūßÓÐÝ^ļßĩÄÎÄÎïrÖĩĄĢÃÉĖķīåŋĩÐÕé_ŧųĢŽČËēÅÝ

ģöĢŽÃũĮåÉīúđēÓÐßMĘŋĄĒÅeČËĘŪķþÃûĄĢÖøÃûČËÎïÓÐŋĩÔŠ·eĄĒŋĩÔŠËëĄĒŋĩÎåķËĩČĄĢāl(xiĻĄng)ÉįßzËž·ŧĮ°éęËŪÖŪtËŪķÎäîß\üS―ðËŪĩĀĢŽđÅrĢŽÔīåéīaî^ĄĢĄĄ[Ôž]

97ĄĒÁ_ĖïëuđÚÉ―ÄĶŅÂĘŊŋĖ

ĄĄĄĄÁ_ĖïëuđÚÉ―ÄĶŅÂĘŊŋĖ(šŽČýõôĖÃĢŽąŪŋĖ2K)ÔÚ―ÎũĘĄ{―ŋhÁ_Ėïæ(zhĻĻn)žŌīåÎũąąëuđÚÉ―ĮÍąÚÉÏĄĢÃæ·ežs60Æ―·―ÃŨĢŽ°ī°žÍđŨÔģÉ3ëAĢŽŨÔ°ŲÉÏķøÏÂįŋĖÃũÕý―y(tĻŊng)ķþÄę(1437)ĄĒĖėíÎåÄęĢĻ1461ĢĐĢŽģÉŧŊÆßÄęĢĻ1471ĢĐ·ÖeéČýąO(jiĻĄn)ēėÓųĘ·ÐņĄĒŋýĄĒWÓųĖßë·ÁîĄĢČŦŋŽøĢŪīóÕßÓŊģßĢŽÐĄķČÕßīįÓāĢŽŨÖówķËÕýĮåÐãĢŽÂÔÓÐÂþäņĄĢÔąÚÉÏßÓÐ―âŋNî}ÔĢŽÏ§ÔįÖŠÄęīåÃņČĄĘŊ―ĻÎݧČĨĄĢÉ―šóÓÐ2ĘŊŨŋÁĒČįóËĢŽ·QéëpóËĩĀĘŊĄĢ1984Äę7ÔÂÁÐé{―ŋhĩÚŌŧÅúÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĄ[Ôž]

98ĄĒÉŅÛō

ĄĄĄĄÉŅÛōÎŧÓÚ°ÍĮņæ(zhĻĻn)ÖÞÉÏīåÎŊōÔáŊīåÎũÄÏ300ÃŨĖĢŽ|ÎũŨßÏōĢŽÔōéËÄķÕČýŋŨĢŽūųéÂéĘŊÆöÖþĢŽéL39.6ÃŨĢŽ3.6ÃŨĢŽÖÐŋŨÂÔļßé6ÃŨĢŽŋį―9.7ÃŨĢŽŨóÓŌÉŋŨÂÔĩÍé3.5ÃŨĢŽŋį―7.2ÃŨĄĢōéĮåŋĩÎõČýĘŪŌŧÄęĢĻ1692ĢĐĀî°ŨĢĻ―ņļęÆšāl(xiĻĄng)·žÖÞīåČËĢĐÐÞ―ĻĢŽÔōéÉŅÛĢŽšóōĖŪËúĢŽÖØÐÞrŋsÐĄōđ°ŋį―ļÄéČýŋŨĢŽĩŦōÃûŅØ·QĄ°ÉŅÛōĄąĄĢv―(jĻĐng)300ÓāÄęĢŽąĢīæÍęÕûĄĢ1984Äę7ÔÂÁÐé{―ŋhÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢĄĄ[Ôž]

99ĄĒÍõŨôÁŌĘŋÄđ

ĄĄĄĄÍõŨôÁŌĘŋÄđÎŧÓÚīóūŪīåąąÉ―ųÉÏĢŽŨóß

ÅcīóūŪžtÜÁŌĘŋÄđÏāŌĀĄĢÍõŨôĢŽ1898Äę5ÔÂģöÉúÓÚūŪųÉ―ĘÐÏÂĮfīåĢŽÔįÄęÍķÉíÓÚūGÁÖĢŽšóČÎËėīĻŋhÞrÃņŨÔÐl(wĻĻi)ÜŋÖļ]ĄĢ1927Äę10ÔÂ24ČÕĢŽËûÔÚīóūŪīåŋÚĩÄWĖÃÅÅÓHŨÔgÓÃŦÉ|ÂĘÖÐøđĪÞrļïÃüÜÉÏūŪųÉ―ĄĢīËšóĢŽËû·eOÖ§ģÖšÍÍķÉíūŪųÉ―ļïÃüļųþ(jĻī)ĩØĩÄ―ĻÔOĄĢ1928Äę4ÔžÓČëÖÐøđēŪa(chĻĢn)ühĄĢÔÚūŪųÉ―ķ· rÆÚĢŽËûvČÎÖÐøđĪÞrļïÃüÜĩÚķþFļąFéLĢŽžtËÄÜĩÚČýĘŪķþFļąFéLĄĒÏæÚMß

―į·ĀÕÎŊTþÖũČÎĄĒžtÎåÜŋvę ËūÁîTĄĒËėīĻŋhđĪÞrąøÕþļŪĖ(zhĻŠ)ÐÐÎŊTĄĒÖÐđēžtËÄÜÜÎŊÎŊTĢŽÖÐđēÏæÚMß

―įĩÚŌŧĄĒķþ―įĖØÎŊÎŊTĢŽĘĮÎŌÜÔįÆÚÖØŌŠÖļ]TšÍūŪųÉ―ļïÃüļųþ(jĻī)ĩØĩÄÖØŌŠîI§ČËÖŪŌŧĄĢ1930Äę2Ô ÞÉüÓÚÓĀÐÂŋhģĮĄĢ1951ÄęĢŽūŪųÉ―ČËÃņĒÍõŨôÁŌĘŋĩÄßzđĮ°ēÔáÓÚīËĢŽēĒÁĒąŪžoÄîĄĢĄĄ[Ôž]

100ĄĒļĢŧÝō

ĄĄĄĄļĢŧÝōÎŧÓÚËŪß

æ(zhĻĻn)ŌĘÏŠīåÎŊĢŽÔōéL24ÃŨĢŽ2ÃŨĢŽËÄķÕČýŋŨĢŽËŪÖÐÉķÕĮķčFóļōÜļũŌŧÖŧĢŽÔōÃæäÔOÄū°åĢŽÉÅÔÓÐÄūÚUĢŽ20ĘĀžo60ÄęīúÄĐūųÐāĢŽšóļÄéËŪÄāäÖþĢŽōéL52ÃŨĢŽ4ÃŨĢŽļß5.5ÃŨĄĢōéĮåÓšÕýČýÄęĢĻ1725ĢĐÔøÖūäJĢĻ―ņËŪß

æ(zhĻĻn)ŌĘÏŠīåČËĢĐËų―ĻĢŽŌØØÉúāuÝYÓÐĄķļĢŧÝōÓĄ·ĢŽßhĖÍûČĨĢŽËÆŌŧlūI§ĢŽïhÔÚšÓĩÄÉÏŋÕĢŽëmv―(jĻĐng)200ÓāÄęĢŽČÔąĢīæÍęšÃĄĢ1984Äę7ÔÂÁÐé{―ŋhĩÚŌŧÅúÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢĄĄ[Ôž]