ļŰļÕļ∆Őō –őńőÔĻŇŘEĹťĹB

É»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī) –¬≥«Ö^(q®Ī) őšī®Ņh Ľō√ŮÖ^(q®Ī) «Śňģļ”Ņh ļÕŃ÷łŮ†ĖŅh ÕŃń¨Őō◊ů∆ž ”Ů»™Ö^(q®Ī) ŔźļĪÖ^(q®Ī) Õ–ŅňÕ–Ņh ļŰļÕļ∆Őō –őńőÔĻŇŘE ļŰļÕļ∆Őō –ľt…ę¬√”ő ļŰļÕļ∆Őō –≤©őÔū^ 4AĺįÖ^(q®Ī) ļŰļÕļ∆Őō – ģīůĺįŁc »ę≤Ņ ļŰļÕļ∆Őō –Őōģa ļŰļÕļ∆Őō –√ņ ≥ ļŰļÕļ∆Őō –Ķō√ŻĺW ļŰļÕļ∆Őō –√Ż»ň [“∆Ą”įś]

21°Ę»f≤Ņ»AáņĹõňĢį◊ňĢ

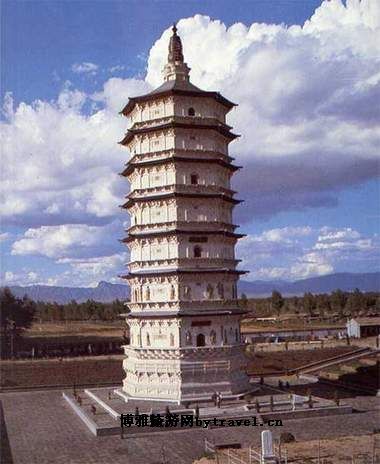

°°°°»f≤Ņ»AáņĹõňĢ «ĻŇīķĄŕĄ”»ň√Ů–ŃŅŗļÕ÷«ĽŘĶńĹYĺߣ¨“≤ «ő“áÝĻŇīķĹ®÷Ģ ∑…Ō“ĽŐéļ‹ĺŖŅ∆—–Ér÷ĶĶńĆćőÔ°£ «łų√Ů◊Ś»ň√ŮąFĹY”—ļ√Ķńļě√Ż≤ĺ£¨ňĢɻȶĪŕ…ŌĆĎĚMŃňŹńĹūīķ∆ū£¨ĀŪ◊‘◊śáÝłųĶōĶńłų◊Ś»ň√Ů”√Ěh°Ę≤ō°Ę∆űĶ§°ĘŇģ’ś°Ę√…ĻŇ°ĘĺSőŠ†ĖĶ»őń◊÷ēÝĆĎĶńÓ}”õ°£ňōį◊Ķń…Ū”į£¨é◊ņÔť_Õ‚Ī„Ņ…»ŽńŅ°£‘ŕ«fľŕ∑≠ĚLĶńĺGņň÷–£¨Ňc…ĹĻ‚ňģ…ę„yŰ‘”≥›x°£–ő≥…ŃňļŰļÕļ∆ŐōĶńĄŔĺį÷ģ“Ľ°įį◊ňĢ¬ĖĻ‚°Ī£¨ĺřňĢĻPÕ¶£¨ŽmĹõ«ßńÍúś…££¨Ŗ|īķÔLłŮ™qīś£¨–Ř◊ň≤Ľúp£¨∂ōĆćÕĢőšĶń–őŌůļÕōSłĽĶńőńĽĮÉ»ļ≠£¨’ż «ĪĪ∑Ĺ√Ů◊ŚĶńĆĎ’’°£1982ńÍ£¨į◊ňĢĪĽáÝĄ’‘ļī_∂®ěť»ęáÝ÷ōŁcőńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£į◊ňĢĶńĹ®÷ĢńÍīķńŅ«į…–őī“äĶĹŅ…ŅŅĶńőń◊÷”õ›d°£ŌŗāųĹ®”ŕŖ| •◊ŕńÍťg£®Ļę‘™983ńÍ÷Ń1031ńÍ£©°£Ŗ|īķŇdĹ®ŃňōS÷ř≥«£¨‘ŕ≥«É»”÷Ĺ®Ńňīů√ųň¬°£◊ųěťīů√ųň¬Ķń“Ľ≤Ņ∑÷£¨ěťŃňīś∑ŇĪä∂ŗ°į»AáņĹõĺŪ°Ī£¨–ř÷ĢŃňŖ@◊ý°į»f≤Ņ»AáņĹõňĢ°Ī°£öv ∑◊ÉŖw£¨ōS÷ř≥«ÉAŘ›°≠°≠[‘Ēľö]

22°Ę√…ĻŇőńŐžőńąD ĮŅŐ

°°°°őĽ”ŕĹūĄā◊ý…ŠņŻĆöňĢļů√śĶń”įĪŕ…Ō°£ěťĚhį◊”Ů Įú\ł°ĶŮļÕĺÄĶŮ°£÷ĪŹĹ144.5ņŚ√◊£¨Őž«ÚąA√ś“‘ŐžĪĪėOěťąA–ń£¨ģč≥Ų∂Ģ ģįňňř≥ŗĹõőĽ÷√ĶńĹõĺÄ£¨ŖÄ”–5āÄÕ¨–ńąA°£”…ņÔŌÚÕ‚ěťŐžĪĪėO»¶°ĘŌń÷Ń“Ú°ĘŐž≥ŗĶņ»¶°Ę∂¨÷Ń“Ú°ĘŐžńŌėO»¶°£ŇcŐž≥ŗĶņŌŗĹĽĶńŃŪ“ĽāÄŽpĺÄ»¶£¨ĪŪ ĺŁSĶņ°£»ęąDŅŐļ„–«ľs270◊ý£¨–«ĒĶ(sh®ī)1570”ŗÓw°£Őž«ÚÕ‚√ś”–4Ć”◊Ę◊÷ĶńÕ¨–ńąA£Ľ◊ÓÕ‚Ć”ŅŐ ģ∂ĢĆmļÕ ģ∂Ģ…ķ–§√Ż∑Q£ĽĶŕ∂ĢĆ”ŅŐ∂Ģ ģňńĻĚ(ji®¶)ö‚√Ż∑Q£ĽĶŕ»żĆ”Õ‚ā»ěťŁSĶņ÷‹Őž∂»ĒĶ(sh®ī)£¨É»ā»ěť≥ŗĶņ÷‹Őž∂»ĒĶ(sh®ī)£Ľ◊ÓņÔĆ”ŅŐ∂Ģ ģįňňř√Ż∑Q°£ąDŌ¬ā»∆ę◊ů”–“ĽťL∑Ĺ–ő ū√Żôŕ£¨ŅŐ–«Ķ»ąDņż£¨≤Ę◊Ę√ų°įöJŐžĪO(ji®°n)ņL÷∆ŐžőńąD°Ī◊÷ė”°£Ŗ@ «ő“áݨF(xi®§n)īśő®“Ľ”√√…ĻŇőńėň◊ĘĶńŐžőńąD ĮŅŐ£¨∑ī”≥Ńň«Śīķ≥űńÍĶńŐžőńĆWĶńňģ∆Ĺ°£°≠°≠[‘Ēľö]

23°ĘļŰļÕļ∆Őō«…†Ėö‚’ŔłÔ√ŁŖz÷∑

°°°°őĽ”ŕļŰļÕļ∆Őō –Ňf≥«őŚ ģľ“◊”Ĺ÷°£«…†Ėö‚’Ŕěť«ŚīķĹ®÷ĢĶń“Ľ◊ý≤ōāų∑ūĹŐň¬ŹR°£1925ńÍīļ£¨÷–áÝ0ĪĪ∑Ĺĺ÷Ň…«≤ĻŇ—ŇŐ©°Ę∂ŗň…ńÍ°ĘņÓ‘£÷«Ķ»√…ĻŇ◊ŚÕ¨÷ĺ‘ŕöwĹó£®ĹŮļŰļÕļ∆Őō£©°ĘįŁÓ^°ĘěűŐm≤ž≤ľ°Ę≥ŗ∑Ś°ĘŚaŃ÷Ļýņ’Ķ»Ķōť_’ĻłÔ√ŁĻ§◊ų°£0ĹóŖhĻ§◊ųőĮÜTēĢĺÕ‘O‘ŕ«…†Ėö‚’ŔÉ»ĶńőųňńļŌ‘ļņÔ°£Ŗ@◊ý–°‘ļťTĖ|ŌÚ£¨‘ļÉ»ĪĪő›ěť◊°∑Ņ£¨őųő›ěťřkĻę “£¨ńŌő›ěťĽÔ∑Ņ°£ģĒēr‘ŕŖ@ņÔŇŗ”ĖŃňīůŇķłÔ√ŁÓIĆß»ň£¨ĹMŅóÓIĆßŃňłųĶōĶńřrńŃ√ŮÖf(xi®¶)ēĢ£¨ ĻĹóŖhĶōÖ^(q®Ī)łÔ√ŁĽÓĄ”řZřZŃ“Ń“Ķōť_’Ļ∆ūĀŪ°£1925ńÍ∂¨£¨Ļ§řrĪÝīůÕ¨√ň‘଱ľ“Ņŕ≥…ŃĘ£¨öwĹóĶ»ĶōĶńřrńŃ√ŮÖf(xi®¶)ēĢ∂ľ”–īķĪŪÖĘľ”°£1927ńÍ£¨-∑īĄ”Ň…Ň—◊ÉłÔ√Łļů£¨öwĹó°ĘįŁÓ^°ĘŹąľ“ŅŕĶ»ĶōĶńŁhĹMŅóřD»ŽĶōŌ¬ĽÓĄ”£¨0ĹóŖhĻ§őĮ“≤ĹK÷ĻŃň‘ŕ«…†Ėö‚’ŔĶńłÔ√ŁĽÓĄ”°£°°°°°≠°≠[‘Ēľö]

24°ĘōS÷›Ļ ≥«Ŗz÷∑

°°°°ōS÷›Ļ ≥«őĽ”ŕīů«ŗ…ĹńŌ°Ęīůļŕļ”õ_∑e…»…Ō£¨ĺŗŽxļŰ – –Ö^(q®Ī)18ĻęņÔ£¨ľīĖ|ĹľĶńį◊ňĢīŚ°£ōS÷›Ļ ≥«Ĺ®”ŕŖ|īķ£¨ «ģĒērĶń‹ä ¬÷ōśā(zh®®n)£¨ļůĀŪĶĹ‘™īķ£¨≥…ěť÷–‘≠Õ®ÕýńģĪĪĶń÷ō“™ė–ľ~°£«ŚŅĶőű»ż ģőŚńÍ£¨ŅĶőű≥Ų—≤öwĽĮ≥«ēr£¨‘ÝĹõŖ^Ŗ@ņÔ°£»ę≥«įīŐ∆īķ÷–Ķ»≥« –Ķń÷∆∂»Ĺ®‘O£¨≥«É»ĻŔ ū°Ę –ňŃ°ĘŹR”Ó°Ę√Ůĺ”Ķ»“ĽĎ™ĺ„»ę°£¨F(xi®§n)‘ŕ£¨≥«‘ę“—ž∂¬ŮĶōŌ¬£¨¬∂≥Ų≤Ņ∑÷”–ÉH1-3√◊°£‘ŕōS÷›Ļ ≥«ĶńőųĪĪ£¨īś”–»f≤Ņ»AáņĹõňĢ“Ľ◊ý£¨ľīļŰ –»ňň◊∑QĶńį◊ňĢ£¨ěťįňĹ«∆ŖĆ”īuńĺňĢ£¨łŖ55.6√◊°£Ŗ|Ĺū‘™ēr£¨∑ūĹŐ‘Ý ĘėO“Ľēr°£ģĒērĶńōS÷›≥«ĺÕ”–‘S∂ŗ÷Ý√ŻĶń∑ūĹŐň¬‘ļ°£2019ńÍ£¨ōS÷›Ļ ≥«Ŗz÷∑Ń–»ŽĶŕįňŇķ»ęáÝ÷ōŁcőńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£°≠°≠[‘Ēľö]

°°°°ÕŃ≥«◊”Ŗz÷∑őĽ”ŕÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)ļÕŃ÷łŮ†ĖŅh≥«ĪĪ12ĻęņÔ£¨ «Ěh÷ŃŐ∆īķĶńĻ ≥«Ŗz÷∑°£≥«÷∑≥ ≤Ľ“é(gu®©)Ąt∂ŗŖÖ–ő£¨Ė|őų1550√◊£¨ńŌĪĪťL2250√◊£¨Ņā√ś∑eľs349»f∆Ĺ∑Ĺ√◊°£≥«ťT°ĘģY≥«°ĘĹ«ė«“‘ľįĹ®÷ĢĽý÷∑Ī£īśĽýĪĺÕÍļ√£¨≥«É»Ĺ÷Ķņ“ņŌ°Ņ…Īś°£≥«÷∑∆Ĺ√ś∑÷»żÖ^(q®Ī)°£ńŌÖ^(q®Ī)¨F(xi®§n)īśĖ|ȶńŌ∂őļÕńŌȶ£ĽĪĪÖ^(q®Ī)¨F(xi®§n)īśĖ|ȶ°Ęőųȶ°ĘĪĪȶļÕőųńŌȶ£Ľ÷–Ö^(q®Ī)¨F(xi®§n)īśĖ|ȶļÕĪĪȶ£¨Ņ…ń‹ «Ŗ|Ĺū‘™ēr∆ŕĶń≥«÷∑Ŗzīś°£≥«Õ‚įl(f®°)¨F(xi®§n)ŃňĒĶ(sh®ī) ģ◊ýĚhŐ∆ńĻ‘Š£¨ę@Ķ√ŃňōSłĽĶńĆćőÔŖzīś£¨∆š÷–ĪĪőļŤā«∂Ćö ĮĹūōiŇŚÔó°ĘŐ∆»ż≤ ŻWý^ŐŠČō“‘ľįĪĪőļļÕŐ∆īķĪŕģčńĻĶ»£¨∂ľ”–ļ‹łŖĶńĆW–gÉr÷Ķ°£ļÕŃ÷łŮ†ĖÕŃ≥«◊”Ŗz÷∑ľį∆š≥ŲÕŃŖzőÔěť—–ĺŅÉ»√…ĻŇ÷–≤ŅĶōÖ^(q®Ī)Ķńöv ∑ĶōņŪ“‘ľį√Ů◊ŚťgĶńĹõĚķ°ĘőńĽĮĹĽŃųĶ»ŐŠĻ©Ńň÷ō“™ĶńĆćőÔŔYŃŌ°££®áÝľ“őńőÔĺ÷£©°≠°≠[‘Ēľö]

26°Ęļ£…ķ≤ĽņňŖz÷∑

°°°°ļ£…ķ≤ĽņňŖz÷∑ «–¬ Į∆ųērīķ÷Ń«ŗ„~ērīķ‘Á∆ŕŖz÷∑£¨őĽ”ŕÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)Õ–ŅňÕ–Ņh÷–ě©ŗl(xi®°ng)ļ£…ķ≤ĽņňīŚłĹĹŁŁSļ”ĪĪį∂ĶńŇ_Ķō…Ō°£1962ńÍ’{≤ťįl(f®°)¨F(xi®§n)°£1992ńÍŖM––įl(f®°)ĺÚ°£ļ£…ķ≤ĽņňőńĽĮĶńī_ŃĘĺČ”ŕļ£…ķ≤ĽņňŖz÷∑–¬ Į∆ųērīķŖzīś£¨īňēr∂őĶń∑Ņ÷∑ěťąAĹ«∑Ĺ–ő£¨ťTŌÚ∂ŗ≥ĮĖ|ńŌ£¨É»‘OŽp‘Ó°£“Ľį„«į‘ÓěťŅ” Ĺ£¨ļů‘Ó∂ŗ“‘ ĮČKĽÚńŗ»¶ĺÕĶōáķ∆Ų£¨”–Ķń‘Óļů…–”–“ĽįľŅ”°Ę«ŗ„~ērīķ‘Á∆ŕĶńŖzīśĆŔ÷žť_úŌőńĽĮ£¨įl(f®°)¨F(xi®§n)”–ÜőÜĖļÕ°įÖő°Ī◊÷–őŽpťg∑Ņ÷∑°£ļ£…ķ≤ĽņňŖz÷∑ěťÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)őńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£°≠°≠[‘Ēľö]

27°ĘťL≥«°™«Śňģļ”ŅhťL≥«

°°°°ťL≥«°™«Śňģļ”∂őőĽ”ŕÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)«Śňģļ”ŅhŇc…Ĺőų °∆ęÍPŅhļÕň∑÷› –∆ĹŰĒÖ^(q®Ī)Ĺ”ĹÁŐé°£ťL150ĻęņÔ£¨√ųļťőš∂Ģ ģĺŇńÍ£®Ļę‘™1396ńÍ£© ľĹ®£¨÷Ī÷Ń√ųń©°£Ĺ®÷ĢįŁņ®Č¶ůw°ĘĒ≥ė«°ĘĽū∂’Ň_°Ę∑ťĽūŇ_°Ę∑ťž›Ķ»°£Č¶ůw“‘īu ĮįŁ–ĺĹYėčěť÷ų°£÷ō“™ÍPŽU°ĘįĮŅŕ°Ę≥«Č¶°ĘĒ≥ė«ĺýěťīu Į∆Ų÷Ģ°£Ŗ@∂őťL≥«‘ŕĹ®÷Ģ‘O”čļÕ–ř÷Ģ…Ō∂ľůw¨F(xi®§n)Ńň√ųīķĹ®÷Ģľľňᣨ∑ī”≥ŃňŖ@“Ľēr∆ŕ’Ģ÷ő°Ę‹ä ¬°ĘĶōņŪöv ∑†Óõr°£2001ńÍ6‘¬£¨ťL≥«°™«Śňģļ”ŅhťL≥«ĪĽáÝĄ’‘ļĻę≤ľěťĶŕőŚŇķ»ęáÝ÷ōŁcőńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£°≠°≠[‘Ēľö]

28°Ęį◊ňĢĽū‹á’ĺŇf÷∑

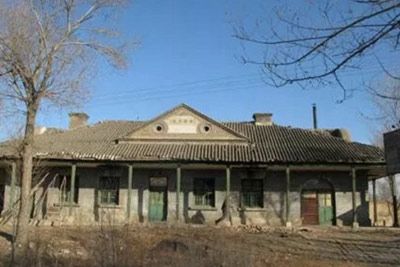

°°°°į◊ňĢ’ĺőĽ”ŕ÷–áÝÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)ļŰļÕļ∆Őō –£¨ «÷–áÝŤF¬∑ļŰļÕļ∆Őōĺ÷ľĮąF”–ŌřĻęňĺĻ‹›†ĶńňńĶ»’ĺ£¨Ĺ®”ŕ1923ńÍ°£1923ńÍ£¨į◊ňĢ’ĺ ľĹ®°£1937ńÍöwĹóúSŌ›ļů£¨»’Īĺ«÷¬‘’Ŗƶ∆šŖM––Ńňĺ÷≤Ņłń‘ž£ĽÕ¨ńÍ£¨į◊ňĢ’ĺÕ£Ŗ\°£1977ńÍ£¨ĺ©įŁĺÄĺ÷≤ŅłńĺÄ£¨į◊ňĢ’ĺĺÕīňŽ[õ]°£2014ńÍ9‘¬24»’£¨į◊ňĢ’ĺŇf÷∑“—”ŕĪĽĻę≤ľěťÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)÷ōŁcőńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£2019ńÍ10‘¬17»’£¨į◊ňĢ’ĺŇf÷∑“—»ŽŖxĶŕįňŇķ»ęáÝ÷ōŁcőńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£°≠°≠[‘Ēľö]

29°ĘļŰļÕļ∆ŐōŐž÷ųĹŐŐ√

°°°°ļŰļÕļ∆Őō –Őž÷ųĹŐŐ√őĽ”ŕĽō√ŮÖ^(q®Ī)“ŃňĻŐmÔL«ťĹ÷…Ō°£Őž÷ųĹŐŐ√“‘ •Ő√ěť÷ų“™Ĺ®÷Ģ£¨∆šĹ®÷ĢÔLłŮ≥ Ķš–ÕĶńöW ĹŃ_ŮR–ő÷∆Őō’ų£¨ĺŖ”–“Ľ∂®īķĪŪ–‘£¨ŇcļŰļÕļ∆Őō –Ķń∑ūĹŐ°Ę“ŃňĻŐmĹŐŹR”Óň¬‘ļĹ®÷Ģ–ő Ĺ–ő≥…Ńňűr√ųĶńƶĪ»£¨≤ĘŇc÷ģļÕ÷CŌŗŐ飨ėč≥…ŃňļŰļÕļ∆Őō –◊ŕĹŐöv ∑őńĽĮĶńōSłĽÉ»ļ≠£¨ «—–ĺŅĹŁ¨F(xi®§n)īķÕ‚áÝ◊ŕĹŐĄ›Ń¶‘ŕļŰļÕļ∆Őōńň÷ŃÉ»√…ĻŇĶōÖ^(q®Ī)įl(f®°)’Ļöv ∑Ķń÷ō“™ĆćőÔŔYŃŌ°£2013ńÍ5‘¬£¨ļŰļÕļ∆ŐōŐž÷ųĹŐŐ√ĪĽŃ–ěťĶŕ∆ŖŇķ»ęáÝ÷ōŁcőńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£°≠°≠[‘Ēľö]

30°Ęļů≥«ĺ◊ Į≥«Ŗz÷∑

°°°°ļů≥«ĺ◊ Į≥«÷∑őĽ”ŕÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)ļŰļÕļ∆Őō –«Śňģļ”Ņhĺ≥É»ŁSļ”“ĽľČ÷ßŃųúÜļ”ĪĪį∂Ķń∆¬Ķō÷ģ…Ō£¨ńŌŗŹúÜļ”£¨Ė|°Ęőų°ĘĪĪ»żā»ĽýĪĺĪĽõ_úŌňý≠h(hu®Ęn)ņ@£¨ÉHĖ|ĪĪ≤ŅĶń÷∆łŖŁcőĽ÷√ŇcÕ‚ĹÁŌŗĹ”°£≥«÷∑Ė|őųĆíľs1150√◊£¨ńŌĪĪťLľs1200√◊£¨Ņā√ś∑eľs138»f∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨ĺŗĹŮľs4200°ę4400ńÍ£¨ «É»√…ĻŇĶōÖ^(q®Ī)ńŅ«įįl(f®°)¨F(xi®§n)ĶńĶ»ľČ◊ÓłŖ°Ę“é(gu®©)ń£◊Óīů°Ę∑ņ”ý◊Óěťáņ√‹Ķńżą…Ĺērīķ Į≥«°£2019ńÍ÷Ń2023ńÍ£¨É»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)őńőÔŅľĻŇ—–ĺŅ‘ļěťŌĶĹy(t®Įng)Õ∆ŖM°įŅľĻŇ÷–áÝ°™°™ļ”Ő◊ĶōÖ^(q®Ī)ĺجšŇc…ÁēĢ—–ĺŅ°Ī’nÓ}ĶńĆć ©£¨Ć¶÷ģŖM––Ńň≥÷ņm(x®ī)–‘ĶōŅľĻŇįl(f®°)ĺÚĻ§◊ų£¨ńŅ«į“—ņŘ”čįl(f®°)ĺÚ5000∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨Ĺ“¬∂≥«Č¶°Ę≥«ťT°ĘŮR√ś°ĘŇ_Ľý°Ę∂’Ň_°ĘļĺúŌ°ĘĶōŌ¬Õ®Ķņ°ĘńĻ‘Š°Ę∑Ņ÷∑Ķ»ŖzŘE£¨≥ŲÕŃ”–”Ů°ĘŐ’°Ę Į°ĘĻ«Ķ»ŖzőÔ£¨√ųī_Ńňļů≥«ĺ◊ Į≥«Ķń»ż÷ō∑ņ”ýůwŌĶ°ĘĶōŌ¬Õ®ĶņůwŌĶ°ĘłŖĶ»ľČĹ®÷Ģ»ļ°ĘńĻ‘ŠĶńĺجš≤ľĺ÷£¨ěť÷–áÝĻŇīķ≥« –Ĺ®÷∆Ķń‘īŃų£¨”»∆š «≥«°≠°≠[‘Ēľö]

31°Ę≤Ūļ”ŅŕŖz÷∑

°°°°≤Ūļ”ŅŕŖz÷∑őĽ”ŕŁSļ”°ĘúÜļ”ĹĽÖRŁcĪĪį∂ĶńłŖŇ_…Ō£¨ĹŮÕűĻūłG≤Ūļ”ŅŕīŚ£¨ĺŗŅh≥«25ĻęņÔ£¨1998ńÍÉ»√…ĻŇŅľĻŇĻ§◊ų’Ŗįl(f®°)ĺÚ°£ĹõŅľĻŇĆ£ľ“’J∂®£¨īňŖz÷∑ «“ĽŐé–¬ Į∆ųērīķĶń≠h(hu®Ęn)ļĺĺجšŖz÷∑£¨ «ģĒērÉ»√…ĻŇ÷–ńŌ≤Ņ—ōŁSļ”É…į∂“ĽāÄ÷ō“™Ķń«űįÓ≤Ņ¬š÷––ń°£2019ńÍ£¨≤Ūļ”ŅŕŖz÷∑»ŽŃ–ĶŕįňŇķ»ęáÝ÷ōŁcőńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£°≠°≠[‘Ēľö]

32°Ęĺģ†ĖúŌŃ“ ŅŃÍą@

°°°°ĺģ†ĖúŌŃ“ ŅŃÍą@őĽ”ŕīů«ŗ…Ĺŗl(xi®°ng)ĺģ†ĖúŌīŚőĮēĢ«įĻŮīŚőųŃļ°£’ľĶōŅā√ś∑eľs2000∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨ŃÍą@◊ÝŌÚńŌ£¨ňń÷‹»ļ…ĹĎ—Īߣ¨ďĆĪPļ”—ō…Ĺń_őųā»ŃųŖ^£¨÷√…Ūą@É»≠h(hu®Ęn)Óôňń÷‹,ňý“äĺį…ęłųĺŖ…ŮŪć°£°≠°≠[‘Ēľö]

33°Ęľt…ĹŅŕń¶—¬ ĮŅŐľįŹR÷∑

°°°°ľt…ĹŅŕń¶—¬ ĮŅŐľįŹR÷∑őĽ”ŕļŰļÕļ∆Őō ––¬≥«Ö^(q®Ī)£¨ńÍīķěťŖ|°ĘĹū°Ę«Ś£¨ÓźĄeěť ĮŅŖň¬ľį ĮŅŐ°£ľt…ĹŅŕń¶—¬ ĮŅŐľįŹR÷∑ěťÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)őńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£°≠°≠[‘Ēľö]

34°ĘĻ√◊”ŹRń¶—¬ ĮŅŐ

°°°°Ļ√◊”ŹRń¶—¬ ĮŅŐőĽ”ŕļŰļÕļ∆Őō –Ľō√ŮÖ^(q®Ī)£¨ńÍīķěť«Ś£¨ÓźĄeěť ĮŅŖň¬ľį ĮŅŐ°£Ļ√◊”ŹRń¶—¬ ĮŅŐěťÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)őńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£°≠°≠[‘Ēľö]

35°Ęį◊ňĢ…Ĺń¶—¬ ĮŅŐ

°°°°į◊ňĢ…Ĺń¶—¬ ĮŅŐőĽ”ŕļŰļÕļ∆Őō –ÕŃń¨Őō◊ů∆ž£¨ńÍīķěť√ų£¨ÓźĄeěť ĮŅŖň¬ľį ĮŅŐ°£į◊ňĢ…Ĺń¶—¬ ĮŅŐěťÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)őńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£°≠°≠[‘Ēľö]

36°ĘļŕĶ\úŌłG÷∑»ļ

°°°°ļŕĶ\úŌłG÷∑»ļőĽ”ŕļŰļÕļ∆Őō –«Śňģļ”Ņh£¨ńÍīķěť«Ś£¨ÓźĄeěťĻŇĹ®÷Ģ°£ļŕĶ\úŌłG÷∑»ļěťÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)őńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£°≠°≠[‘Ēľö]

37°ĘŪ‘ĺ ∆ļĻŇĎÚŇ_

°°°°Ū‘ĺ ∆ļĻŇĎÚŇ_£¨őĽ”ŕÉ»√…◊‘÷őÖ^(q®Ī)ļŰļÕļ∆Őō – –«Śňģļ”Ņh£¨ «ĆŔ”ŕ«ŚīķĶńĻŇĹ®÷Ģ°£2023ńÍ12‘¬27»’£¨ĪĽŃ–ěťĶŕŃýŇķÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)őńőÔĪ£◊oÜőőĽ°£°≠°≠[‘Ēľö]

38°ĘŌ¬ňĢ Į≥«Ŗz÷∑

°°°°Ō¬ňĢ Į≥«Ŗz÷∑ «É»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)«Śňģļ”Ņhĺ≥É»Ŗz÷∑°£–¬ Į∆ųērīķŖz÷∑£¨őĽ”ŕÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)«Śňģļ”ŅhúÜļ”ŇcŁSļ”ĹĽÖRŐéĶńŁSÕŃŃļťg°£2006ńÍť_ ľįl(f®°)ĺÚ°£÷ų“™ŖzīśěťīůŅŕ“Ľ∆ŕőńĽĮ Į≥«÷∑£¨īň≥«ńŌĪĪťLľs700√◊°ĘĖ|őųĆí400√◊£ļ≥«‘ę”–É»°ĘÕ‚É…÷ō£¨Ī£īś›^ļ√ĶńĖ|ā»É…Ķņ≥«‘ęĺý”–≥Ų»ŽŅŕ°£Č¶ůwĆí6-9√◊£¨öąłŖ0.4 -2√◊£¨≤ĘĹ“≥ŲÓźň∆ļů ņ∂‚‹¶ļÕŮR√śĶ»õ] ©ĶńŖzŘE°£ 2023ńÍ12‘¬27»’£¨Ō¬ňĢ Į≥«Ŗz÷∑ĪĽÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)»ň√Ů’ĢłģŃ–»ŽĶŕŃýŇķÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)őńőÔĪ£◊oÜőőĽ√Żšõ°£°≠°≠[‘Ēľö]

39°Ę«Śňģļ”ŅhŃÝ«ŗļ”ļ”…ŮŹR

°°°°«Śňģļ”ŅhŃÝ«ŗļ”ļ”…ŮŹR «É»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)ļŰļÕļ∆Őō –«Śňģļ”ŅhĶń“ĽāÄĻŇĹ®÷Ģ°£2023ńÍ12‘¬£¨»ŽŖxÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)»ň√Ů’ĢłģĻę≤ľĶńĶŕŃýŇķÉ»√…ĻŇ◊‘÷őÖ^(q®Ī)őńőÔĪ£◊oÜőőĽ√ŻÜő°£°≠°≠[‘Ēľö]

40°ĘÕŃ≥«ŃļŖz÷∑

°°°°ĪĪőļĽ ĶŘ––ĆmŖz÷∑£®ÕŃ≥«ŃļĻŇ≥«£©£¨őĽ”ŕÉ»√…ĻŇļŰļÕļ∆Őōőšī®ŅhőųńŌ20”ŗĻęņÔĶńīů«ŗ…Ĺŗl(xi®°ng)ÕŃ≥«ŃļīŚőų…Ĺép÷ģ…Ō°£Ŗ@ņÔ£¨ «īů«ŗ…ĹłĻĶōĻŇį◊Ķņőųį∂…ĹŪĒ£¨ «į◊ĶņéXĶń÷––ńĶōéߣ¨ńŌ≥Ųį◊Ķņ”–°įį◊Ķņ≥«°Ī ō◊o£¨ĪĪ≥Ųį◊Ķņ”–ťL≥«∑ņ”ý°£Ŗ@ņÔ£¨‘ÝĹõ≥ŲÕŃŖ^ĶńőńőÔ”–£ļ∑ī”≥ľČĄe›^łŖĶńīů–Õł≤ŇŤ Ĺ…ŹĽ®ľy÷ýĶA ĮļÕ°įłĽŔF»föq°ĪÕŖģĒ?sh®ī)»£¨‘ŕ∆šňŁŃýś?zh®®n)≥«÷∑÷–õ]”–įl(f®°)¨F(xi®§n)£¨Ŗ@≥š∑÷ůw¨F(xi®§n)Ńň––ĆmŇc‹äśā(zh®®n)‘ŕĹ®÷Ģ≤ńŃŌĶń Ļ”√…ŌĶńĶ»ľČ≤ÓĄe°£°≠°≠[‘Ēľö]