ÌKÖĘÊĐÎÄÎïčĆÛEœéœB

œÌKÊĄ čĂÌK

^(qš±)

ǜ

^(qš±)

ÇÖĐ

^(qš±) łŁÊìÊĐ À„ÉœÊĐ ŒÒžÛÊĐ Ì«}(cšĄng)ÊĐ »ąÇđ

^(qš±) ÏàłÇ

^(qš±) ÌKÖĘÊĐÎÄÎïčĆÛE ÌKÖĘÊĐŒtÉ«ÂĂÓÎ ÌKÖĘÊĐĂûÈËčÊŸÓ ÌKÖĘÊĐČ©Îïđ^ ÌKÖĘÊĐÊźŽóìôÌĂ 4AŸ°

^(qš±) ÌKÖĘÊĐÊźŽóŸ°üc(dišŁn) È«Čż ÌKÖĘÊĐÌŰźa(chšŁn) ÌKÖĘÊĐĂÀÊł ÌKÖĘÊĐ”ŰĂûŸW(wšŁng) ÌKÖĘÊĐĂûÈË [ÒÆÓ(dš°ng)°æ]

181ĄąÇú@ŁšÓáéĐčÊŸÓŁ©

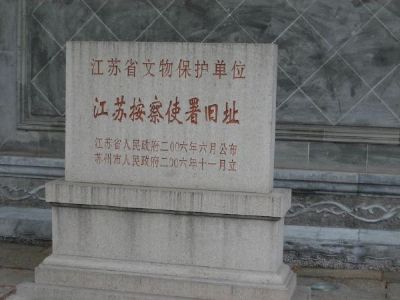

ĄĄĄĄÇú@ŁŹŁ±ŁčŁ¶ŁłÄê±»ÁĐéÌKÖĘÊĐÎÄÎï±ŁŚo(hšŽ)ÎλŁŹŁ±ŁčŁčŁ”Äê±»ÁĐéœÌKÊĄÎÄÎï±ŁŚo(hšŽ)ÎλĄŁÓáéĐčÊŸÓŒŽÇú@ŁŹÎ»ÓÚÌKÖĘÊĐÈËĂń·ńRát(yš©)żÆ43Ì(hš€o)ŁŹ2006Äê±»ÁĐéÈ«ű(gušź)ÖŰüc(dišŁn)ÎÄÎï±ŁŚo(hšŽ)ÎλĄŁÓáéĐÓÚÍŹÖÎÊźÈęÄêŁš1874ÄêŁ©”ĂÓŃÈËÙYÖúŁŹÙ(gš°u)”ĂńRát(yš©)żÆÏïÎśŽóW(xušŠ)ÊżĆËÊÀ¶śčÊŐŹU”ŰŁŹÓHŚÔÒ(guš©)ŁŹ(gš°u)ÎĘ30ÓàéșŁŹŚśéÆđŸÓĄąÖűÊöÖźÌĄŁÔÚŸÓŚĄ

^(qš±)֟Μ±±ÔÓĐ϶”ŰÈçÇúłßĐÎŁŹÈĄÀÏŚÓÇútÈ«ÖźÒ⣏(gš°u)ÖțĐĄ@ÈĄĂûÇú@ŁŹŐŹéTÒÀîűŐÂű”ÂÇćÓàÌ«Ê·ÖűűÖź]MŰÒĄŁÓáéĐčÊŸÓλÓÚÌKÖĘÊĐÈËĂń·ńRát(yš©)żÆ43Ì(hš€o)ŁŹŐŒ”ŰčČ2800Æœ·œĂŚŁŹŐęŐŹŸÓÖĐŁŹŚÔÄ϶ű±±·ÖÎćßM(jšŹn)ŁŹÆä|ÓÖœšĆä·żÈôžÉŁŹĆcŐęŐŹÖźégÒÔäĆȘ·ÖžôÓĐÏໄÏÍšĄŁÆäÎśĄą±±éÍ€@Čż·ÖŁŹĐÎłÉÒ»ÇúłßĐÎŁŹŠ(dušŹ)ŐęŐŹĐγɰë°üúžńŸÖĄŁŐęŐŹéTdșÍȚIdœÔéÈęégĄŁ”ÚÈęßM(jšŹn)éÈ«ŐŹ”ÄÖśdŁŹĂû·(lšš)ÖȘÌĂŁŹĂæéÈęégŁŹßM(jšŹn)ÉîÎćœçŁŹéÈ«ŐŹÎšÒ»ŽóÄŸœY(jišŠ)(gš°u)ČÉÓĂ±âŚśÌ§ÁșÊœ”ÄœšÖțŁŹÓĂÁÏĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

182Ąąă~Á_ÆŐŽÈËÂ

ĄĄĄĄÆŐŽÈËÂλÓÚÌKÖĘÊĐ

ǜ

^(qš±)ÌÒÔŽæ(zhššn)ă~Á_čĆœÖ

^(qš±)Îś¶ËŁŹÆŐŽÈËÂÔĂûËź±±ËÂŁšÈCŁ©ŁŹÊŒœšÓÚËÎœšŃŚłőÄêŁš1127ÄêŁ©ŁŹÓÉÉźÖŸÇÚœšŁŹĂśÈf(wš€n)v¶țÊźÈęÄêŁš1595ÄêŁ©ÉźìóÔȘÖŰœšŁŹÇćÇŹÂĄËÄÄêŁš1739ÄêŁ©ÉźÌìłÎ·šú(jšŹ)ÔÙœšĄŁÆŐŽÈËÂvœ(jš©ng)ËÎĄąÔȘĄąĂśĄąÇ棏ÖÁœńÒŃÓĐ880ÄêŁŹÒòŽúŽúžÉžêĄąłŻłŻ·é»đĄąÊÜđ(zhš€n)»đőćÜkŁŹșó§ÓÚđ(zhš€n)yÖźÖĐĄŁÆŐŽÈËÂÖśÒȘÓÉŽóĐÛ”îșÍ·Úê(yšąng)Íő”îÒÔŒ°ÌìÍő”Ű(cšąi)Éń”ûÇĄąçčÄÇĄąÉœéTŒ°ÔÂĆ_(tšąi)”ÈœMłÉĄŁÆŐŽÈË»ÖÍ(fšŽ)ÖŰœšč€łÌżœšÖțĂæ·eœü2000Æœ·œĂŚĄŁ·Úê(yšąng)ÍőRÔéčùÊÏŒÒRŁŹșóÖđu±»ź(dšĄng)?shšŽ)ŰĂń±Ò鱣Śo(hšŽ)ÉńŁŹ·îÖźOòŻĄŁĂż·ê·Úê(yšąng)ÍőÉńŐQșÍń{Ç°žśąÜŐQłœŁŹàl(xišĄng)ÈËżÒȘ«I(xiš€n)òcÙRŁŹĂżÄê«I(xiš€n)ŃĘòĄÓĐŚÊźö(chšŁng)ĄŁź(dšĄng)?shšŽ)ŰÒÔÓĐ·Úê?yšąng)ÍőRŁŹàl(xišĄng)Ÿł·Qé·Úê(yšąng)ŸłŁŹÓÖ·Öé·Úê(yšąng)ŽóÉ祹·Úê(yšąng)ŚæÉ祹·Úê(yšąng)|É磏șÏ·Q·Úê(yšąng)ÈęÉ磏ŸłÈ(nšši)ÔS¶à|ÎśÒÔ·Úê(yšąng)ĂüĂûŁŹÈç·Úê(yšąng)ÏȘĄą·Úê(yšąng)Í€Ąą·Úê(yšąng)ŸźĄą·Úê(yšąng)òĄą·Úê(yšąng)č«@Ąą·ÚĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

183ĄąÌKÖʶš»ÛË

ĄĄĄĄ¶š»ÛËÂλÓÚÌKÖĘÊĐűP»ËœÖ¶š»ÛËÂÏïÈ(nšši)ĄŁËÂÔșÊŒœšì¶ÌÆÏÌÍš¶țÄêŁš861Ł©ŁŹŽúÓĐĆdUŁŹr(shšȘ)ÓĐÍőŽółŒÉÆĐĆžśéŚo(hšŽ)·šŁŹÊčÏăČ»œ^ĄŁÆäégŁŹȘqÒÔÌK|ÆÂĆcïJ¶UŒ°ÊŰJ¶UłŁÒÔÔ(shš©)ÎÄÍùߥą¶UÀí»„ąśéŒŃÔŁŹČąÓжàÌÊ·ÛEßzÁôĄŁéÌKÖĘÖŰüc(dišŁn)ÎÄÎï±ŁŚo(hšŽ)ÎλĄŁŽùÖÁÒ»ŸĆÎć°ËÄêÊŒéÌKÖĘÊĐ”ÚÆßËÜÁÏSŐŒÓĂĄŁÒ»ŸĆŸĆÆßÄêr(shšȘ)ŁŹÌKÖĘÊĐŐțžź(shšȘ)Ê©¶š»ÛËÂÏïžÄÔìŁŹÓÉæÀË·żźa(chšŁn)ŒŻF(tušąn)Ű(fšŽ)Ű(zšŠ)ÈËÊ·œšÈAÏÈÉúÊŚł«±ŁŚo(hšŽ)Ê·ÛEĄą»ÖÍ(fšŽ)čĆx¶š»ÛËÂĄŁœ(jš©ng)¶à·œ±ŒŚßĆŹÁŠŁŹÔÚžśŒ(jšȘ)îI(lš«ng)§(dšŁo)șÍÏàêP(gušĄn)ČżéT”ÄÖ§łÖÏÂŁŹœK«@ŐțžźĆúÊ(zhšłn)ČąŚÚœÌŸÖĆc·đœÌ

f(xišŠ)ț(hušŹ)ŃĐŸżQ¶šŁŹŚśéÎś@œäŽ±ÂÉËÂÏÂÔșé_(kšĄi)·ĆĄŁì¶ÊÇŁŹÎś@œäŽ±ÂÉËÂéĐȚŐû¶š»ÛËÂÓ(dš°ng)ßwžÄÔìS·żčČșÄÙYÆß°ÙÓàÈf(wš€n)ÔȘŁŹÖŰĘĘúŠĄąĐȚÍ(fšŽ)Žó”ÖŰœšÉœéT”ÌìÍő”ÒÀŽÎžÄÔìÔS·żéÓń·đ”ÖvÌĂĄą¶UÌĂĄąęSÌĂĄążÍÌĂĄąÉźžX”ÈÌŁŹÊčłÉÙ€Ë{(lšąn)Ò(guš©)ÖÆŐŒ”Ű4000ÓàÆœ·œŁŹČąÓŐ(qš«ng)ÖT·đÆĐË_Ïàč©·îÓÚžśÌ”îÌĂŁŹÇfĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

184ĄąÌKÖĘËÆÔ

ĄĄĄĄÌKÖĘËÆÔÌKÖĘËÆÔŁŹ”ŰÌœđĄąé¶țéTég”ÄÎÄŃĂĆȘĄŁ@Ÿ°é_(kšĄi)ÀÊŁŹïL(fš„ng)žńÙ|(zhšŹ)㣏Ę^¶à”۱ŁŽæÁËœš@łőÆڔĞńŸÖĄŁÓĐÆäĘ^žß”ÄvÊ·ĆcËĐg(shšŽ)r(jiš€)Ö”ĄŁÈ«@ÓĐ”ŰHéÎ柣ŹÒÔŒsŐŒÎć·ÖÖźÒ»”ÄłŰËźéÖĐĐÄĄŁËźĂæŒŻÖĐŁŹÆä|ÄÏŒ°ÎśÄÏÉœÇŁŹžśÓĐËźłÉìłöŁŹČąÓÚËźżÚÖźÉÏžśŒÜĐÎÖÆȻ͏”ÄÊŻ°ćòÒ»ŚùŁŹčʶűËźĂæï@”Ăé_(kšĄi)éÁśÓ(dš°ng)ŁŹœ^o(wšČ)íÈûŸÖŽÙÖźžĐĄŁłŰËźÖź±±¶àœšÖțŁŹČ©ŃĆÌĂé@ÖĐÖśÒȘdÌĂŁŹÆäÄ϶ËÓĐĐĄÔșŁŹÔO(shšš)șțÊŻ»šĆ_(tšąi)ŁŹÔșÄÏĆRłŰÌŁŹœšÓĐËźéżÎćégŁŹÉÈ(cšš)û·żtĆcłŰËź|ĄąÎśÉĂæ”Äû·żÏàßBĄŁłŰËźÖźÄÏéŒÙÉœŁŹÒÔÍÁ¶ŃłÉŁŹĆRÌÖźÌŁŹtÒÔșțÊŻŻBłÉœ^±ÚĄąÎŁœŁŹŒÈ¶àŚ»ŻÓÖĘ^ŚÔÈ»ĄŁÓڳ۱±ßh(yušŁn)ÍûŽËÌŁŹÉœÊŻáŚŁŹäÄŸÊ[ÓôŁŹœoÈËÒÔÆæĐăÖźĂÀĄąÉœÁÖÖźÈ€ŁŹłÉé@ÖĐ”ÄÖśÒȘŠ(dušŹ)Ÿ°ĄŁŽË·NÒÔłŰËźĄąÊŻœĄąœ^±ÚÏàœY(jišŠ)șÏ”ÄÊÖ·šŁŹéĂśÇćÌKÖĘÒ»ŽúÔì@ŒÒËùłŁÓĂŁŹÈĄ·šŚÔÈ»¶űÓÖÁŠÇółŹÔœŚÔÈ»ĄŁłŰËźÖź|ÓĐÈéô~Í€ŁŹÏ”ĂśŽúßzÎïŁŹÍâÓĐĐĄœĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

185ĄąÌKÖĘŐÂÌ«ŃŚčÊŸÓ

ĄĄĄĄŐÂÌ«ŃŚčÊŸÓλÓÚÌKÖĘÊĐć\·«Â·38Ì(hš€o)ĄŁŐÂÌ«ŃŚ1932ÄêÆđ¶àŽÎí(lšąi)ÌKÖĘÖvW(xušŠ)ĄŁ1934ÄêŁŹÙ(gš°u)”Ăć\·«Â·ĐÂÊœŃó·żÒ»ËùŁŹ¶šŸÓÌKÖĘŁŹÔÚŽË(chuš€ng)ȚkĄ°ŐÂÊÏű(gušź)W(xušŠ)ÖvÁ(xšȘ)ț(hušŹ)Ą±ĄŁŐÂÌ«ŃŚŸÓÌKr(shšȘ)ŁŹŐęÖ”ÈŐ±ŸÇÖÈAÈŐŸoŁŹËû¶àŽÎ°l(fšĄ)±íżčÈŐÂĂśŁŹÔű±±ÉÏĂæÒ(jiš€n)W(xušŠ)ÁŒŁŹŽÙÆäłö±űżčÈŐĄŁ1936Äê6ÔÂČĄÊĆÓÚÌKÖĘÔąËùŁŹì`èŃș·ĆÔÚŐÂ@”Ä·ÀżŐ¶ŽÈ(nšši)ĄŁ1955Äê4ÔÂì`èŃßwÔáÓÚșŒÖĘÎśșțÄÏÆÁÉœÏÂĄŁŐÂÌ«ŃŚčÊŸÓź(dšĄng)Äê±»·Q饰ŐÂ@Ą±ŁŹÎśÊœ»š@Ń󷿣ŹŽóéTłŻÄÏÔÚówÓęö(chšŁng)·8Ì(hš€o)ŁŹșóéTłŻÎśÔÚć\·«Â·ĄŁÄÏȿǰÔșéÄϱ±ÉŽ±ÎśÊœÇ·żŁŹÊŒœšÓÚ20ÊÀŒo(jšŹ)30ÄêŽúŁŹéŐÂÌ«ŃŚź(dšĄng)ÄêČŰűĄąÖűÊöĄąț(hušŹ)żÍșÍÉú»îÆđŸÓÖźËùŁŹÍâÓ^ÁąĂæÊÇÖĐÎśșÏè”ÊœœšÖțŁŹÇćËźŽuŠŁŹÇàÆœÍßÎĘĂæŁŹŽóéTÖùŚÓ·ÂÁ_ńRÊœŁŹÄŸéTŽ°ŒÈÓĐÌKÖĘśœy(tšŻng)œšÖțïL(fš„ng)ζŁŹÓÖÓĐű(gušź)ÍâŃó·żâÏąĄŁ±±ČżșóÔșű(gušź)W(xušŠ)ț(hušŹ)ßzÖ·œšÖțÒŃČđłęŁŹžÄœšÆœ·żÎćégŁŹéŐÂÊÏșóÒáËùŸÓŁŹŹF(xiš€n)ÓĐŐÂÌ«ŃŚÒÂčÚÚŁŁŹ±źçĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

186ĄąœÌK°ŽČìÊčÊđĆfÖ·

ĄĄĄĄœÌKÌáĐÌ°ŽČìÊčÊđλÓÚÌKÖĘčĆłÇÈ(nšši)”ÀÇ°œÖ170Ì(hš€o)ĄŁéÌKÖĘÊĐżŰÖƱŁŚo(hšŽ)œšÖțĄŁÇćÓșŐę°ËÄꜚĄŁÌáĐÌ°ŽČìÊčÊÇÖśłÖÒ»ÊĄËŸ·šŚȘz”ÄčÙÀôŁŹéłŻÍąÈęÆ·ŽóTŁŹËŚ·Qô«Ć_(tšąi)ŁŹÆä”ŰλHŽÎÓÚŃČᣚáĆ_(tšąi)Ł©șÍČŒŐțÊ裚”ÀĆ_(tšąi)Ł©ĄŁÇć”ÀčâÈęÄêÈęÔÂÁÖtĐìí(lšąi)ÌKœÓÈÎœÌKÌáĐÌ°ŽČìÊ裏r(shšȘ)Äê39qĄŁĂńű(gušź)r(shšȘ)ÆÚœÌKÌáĐÌ°ŽČìÊčÊđ±»œÌKžß”È·šÔșŐŒÓĂŁŹŸÈű(gušź)Ą°ÆߟęŚÓĄ±ÔűÔÚŽËĆcź(dšĄng)ŸÖŐčé_(kšĄi)¶· (zhš„ng)ĄŁœüÄêí(lšąi)ßM(jšŹn)ĐĐĐȚżŁŹœńéÊĐŒ(jšȘ)C(jš©)êP(gušĄn)ÊčÓñŁčÜĄŁĂśÇćÖźëHÌKÖĘłÇÎśÄÏéčÙŃĂÖ۔ۣŹĂśłőÔÚŽËÔO(shšš)ÊĄËźÀû·ÖËŸÊđŁŹĂśșëÖÎÊźËÄÄêžÄé°ŽČì·ÖËŸŁŹșóŁéTÖαűäÊÂÒËŁŹ·Q±űä”ÀŁŹ”ÀÇ°œÖÖźĂûÓɎ˶űí(lšąi)ŁŹÇćłő±űä”ÀÒÆńvÌ«}(cšĄng)ŁŹÓșŐę°ËÄêœÌK°ŽČìÊčŚÔœßwÌKÖĘŁŹžÄ±űä”ÀÊđéÌáĐÌ°ŽČìÊčŃĂéTŁŹËŚ·Qô«Ć_(tšąi)ŁŹÖśčÜÊĄÈ(nšši)ËŸ·šĐÌȘzŁŹÏÌŰSÊźÄê§Őf(shuš)±űŁŹÍŹÖÎÁùÄêŁŹŃČáčù°ŰÊaÖŰœšŁŹĂńű(gušź)ÄêégéœÌKžß”È·šÔșŁŹÒ»ŸĆÈęÁùÄêÊź¶țÔÂÖÁÒ»ŸĆÈęÆßÄêÆßÔÂŁŹŐđó@ĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

187ĄąÉÔÆò

ĄĄĄĄÓÖĂûÉ»šòĄąÈËĂńòŁŹÎ»ÓÚ

ÇœÊĐÊąÉæ(zhššn)ŻÇđÉç

^(qš±)ÔŻÇđÀÏœÖĄ°»đÍšœÖĄ±ÎśÊŚŁŹżçŻÇđžÛĄŁÔȘŃÓÓÓËÄÄêŁš1317Ł©ÊŒœšŁŹĂûÉÔÆòĄŁÇćÓșŐęÔȘÄêŁš1723Ł©ĐȚœšŁŹÒŚĂûÉ»šòĄŁÇćčâŸw¶țÊź¶țÄêŁš1897Ł©ÖŰœšŁŹÒîÄêžæżąŁŹÍ(fšŽ)ÔĂûĄŁĂńű(gušź)17ÄêŁš1928Ł©ÔöœšÚÊŻŁŹÍûÖù|ÎśÉÈ(cšš)ÚÊŻÏÂÓĂŽóÇàÊŻÖțÆöĄŁĄ°ÎÄžï-Ą±ÆÚégÔűžÄĂûĄ°ÈËĂńòĄ±ŁŹČąÔÚòíÄϱ±ÉÈ(cšš)żÌĄ°ÈËĂńòĄ±ÈęŚÖĄŁĄ°ÎÄžï-Ą±șó»ÖÍ(fšŽ)ÔĂûŁŹ”«Ą°ÈËĂńòĄ±ÈęŚÖß±ŁÁôÔÚòÉÏĄŁ1984ÄêŁŹÔÚò|ÎśÉtĆ_(tšąi)ëAÉÏ·ÖeÖțÓĐÉl»ìÄęÍÁÜȚH”ÀŁŹČąŠ(dušŹ)òÖÜß

ÊŻńg°¶ßM(jšŹn)ĐĐŸSĐȚŐûÖÎĄŁ1994Äê7ÔÂ29ÈŐÁĐé

ÇœÊĐÎÄÎïżŰÖÆÎλĄŁÎżŚÊŻč°òŁŹ|ÎśŚßÏòĄŁÈ«éL(zhšŁng)25.6ĂŚŁŹ3.1ĂŚŁŹÊžžß4.52ĂŚŁŹżçœ10.6ĂŚĄŁœđŠ¶àéÇàÊŻŁŹč°ÈŻÒÔÎäż”ÊŻżvÂ(lišąn)·Öč(jišŠ)ČąÁĐ·šÆöÖĂŁŹÓàé»šÊŻĄŁÄÏÏòœđŠÉÏÆöÓĐÇćčâŸw¶țÊźÈęÄêËùżÌÓĘdĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

188ĄąÖŸÈÊÀïĂńű(gušź)œšÖț

ĄĄĄĄÖŸÈÊÀïλÓÚÌKÖĘčĆłÇ

^(qš±)Îś±±œÇééTÈ(nšši)ÏÂÌÁŁŹ|œÓ}(cšĄng)òäșŁŹÎśÖÁGÏȘ}(cšĄng)ŁŹÈ«ö(chšŁng)166ĂŚĄŁß@ÀïÌÓÚÉîÏïÖźÖĐŁŹČąČ»ÈĘÒŚ€”œĄŁÄ}(cšĄng)òÏò±±Œs200ĂŚŚóÓÒŁŹżÉÒÔżŽ”œïL(fš„ng)žńźÓÚËÄÖÜ”ÄÒ»ÈșœšÖțÎïŁŹß@Àï±ăÊÇÖŸÈÊÀïĄŁÖűĄ°ÖŸÈÊÀïĄ±”ÄéTĆÆÓĐÊźŸĆ(gšš)ŁŹß@Đ©ïL(fš„ng)žńĄąÒ(guš©)ÄŁČ»Ò»”ÄĂńű(gušź)œšÖțĆĆłÉÁËÈęĆĆŁŹÄÄÏÖÁ±±ÏÈÊÇÒ»ĆƧÓĐÊŻì(kšŽ)éT”ÄÆœ·żŁŹÖĐégČż·Öé¶țÓÇ·żŁŹŚî±±ČżœšÖțtÓĐÇÓĐÔșĄŁß@ÀïÌÓÚÉîÏïÖźÖĐŁŹČąČ»ÈĘÒŚ€”œĄŁÄ}(cšĄng)òÏò±±Œs200ĂŚŚóÓÒŁŹżÉÒÔżŽ”œïL(fš„ng)žńźÓÚËÄÖÜ”ÄÒ»ÈșœšÖțÎïŁŹß@Àï±ăÊÇÖŸÈÊÀïĄŁÖűĄ°ÖŸÈÊÀïĄ±”ÄéTĆÆÓĐÊźŸĆ(gšš)ŁŹß@Đ©ïL(fš„ng)žńĄąÒ(guš©)ÄŁČ»Ò»”ÄĂńű(gušź)œšÖțĆĆłÉÁËÈęĆĆŁŹÄÄÏÖÁ±±ÏÈÊÇÒ»ĆƧÓĐÊŻì(kšŽ)éT”ÄÆœ·żŁŹÖĐégČż·Öé¶țÓÇ·żŁŹŚî±±ČżœšÖțtÓĐÇÓĐÔșĄŁÖŸÈÊÀïÊÇÒ»ÌĂńű(gušź)ÔçÆڔČĄŐŹĐŽ棏œšÖțżĂæ·e3007.19Æœ·œĂŚŁŹśŐf(shuš)ÊÇÓÉêIĐŐÉÌÈËÓÚ1923Äê5ÔÂœšłÉ(čïș„ËÄÔÂ)ĄŁÖŸĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

189ĄąÌìžŁÈęò

ĄĄĄĄÌìžŁÈęòλÓÚÌKÖĘÊĐÀ„Éœ»šòæ(zhššn)ÌìžŁâÖ±±ÊĐÉÒŁŹÄ|ÏòÎśÓÉÈf(wš€n)ÛòĄąŸÛžŁòșÍÓÀÇćòÈęŚùčĆòœMłÉŁŹÄêŽúéÔȘÖÁĂńű(gušź)ĄŁŸÛžŁò?yš€n)éÎżŚÊŻč°òŁŹÆäÓàÉŚùŸùéÁșÊœÎżŚĄŁŸÛžŁòĆfĂûĄ°ž»ÚAòĄ±ŁŹÎ»ÓÚÌKÖĘÊĐÀ„Éœ»šòæ(zhššn)ÌìžŁâÖŒŻæ(zhššn)±±ÊĐÉÒŁŹ|ÎśŚßÏòżçÓÚș”ÜșÓÉÏŁŹÊŒœšÓÚÔȘÖÁŐę°ËÄêŁš1348Ł©ŁŹÇć”Àčâ¶țÊźÎćÄêŁš1845Ł©ÖŰœšĄŁÓÉàl(xišĄng)ÈËÖÜÎÄĂśĄąÖìÔÊłÉ”ÈÄŒŸ¶űœšĄŁÊÇÒ»ŚùÇàÊŻ»šÊŻ»ìŰÊŻč°òŁŹč°ÈŻČÉÓĂ·Öč(jišŠ)ČąÁĐ·šÆöÖĂĄŁòĐÄÊŻÉÏÓĐ°ËŰÔĐΞĄ”ńŁŹéL(zhšŁng)Ï”ÊŻÉÏżÌÓĐÉ»šD°žŁŹî}ĂûÊŻÉÏĄ°ŸÛžŁòĄ±ÈęŚÖŁŹč°ÈŻ|È(nšši)È(cšš)±ŁŽæÖűĄ°ŽóÔȘÖÁŐę°ËÄêłœÈÉÊź¶țÔÂĐÁĂźŒȘłœ¶ŠœšÖ(jš«n)î}ÄŒÈËÖÜÎÄĂśÖìÔÊłÉĄ±ŚÖÓĄŁŚÖ鿏űŁŹ·ÖÈęĐĐëpŸêżÌ¶űłÉĄŁč°ÈŻíČż?jš©)ɶ˷ÖeżÌÓĐĄ°ž»Ą±ĄąĄ°ÚAĄ±ÉŚÖĄŁòÈ«éL(zhšŁng)19ĂŚŁŹ2.6ĂŚŁŹžß3.6ĂŚĄŁÈf(wš€n)ÛòŁŹÎ»ÓÚÌKÖĘÊĐÀ„Éœ»šòæ(zhššn)ÌìžŁâÖŒŻæ(zhššn)±±ÊĐÉÒŁŹÄϱ±ŚßÏòżçÓÚÖ§ČęÌÁÉÏŁŹÊŒĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

190ĄąÖTč«ŸźÍ€

ĄĄĄĄÖTč«ŸźÍ€Î»ÓÚ|Éœæ(zhššn)ÎśœÖĄŁŸźłÉÓÚĂśŽúŁŹĂśŒÎŸž¶țÊźËÄÄêŁš1545ÄêŁ©Žóș”ŁŹÌ«șțșÔŁŹ|ÉœŸÓĂńÓĂËź°l(fšĄ)ÉúÀ§ëyŁŹr(shšȘ)ÀïÖĐžžÀÏł«ŚhÄŒœđÍÚŸźŁŹÒÔœâËź»ÄĄŁćÊŸźœšłÉŁŹÖÜúŸÓĂń”ĂÒæ·Ë\ŁŹéŒo(jšŹ)Äî(chuš€ng)œšžžÀÏșÍŸèœđŐߣŹĂüĂûĄ°ÖTč«ŸźĄ±ŁŹÒÔÖŸČ»ÍüĄŁŸźÍ€œšÓÚÇćŽúĄŁ|ÉœĆfËŚÖĐŁŹÒÔŐęÔÂÉÏŃźłöĄ°ĂÍąț(hušŹ)Ą±Śîéáô[ĄŁ|ÉœÈË·QĂÍąÉń饰ț(hušŹ)Ą±ŁŹ·ÇłŁĐƷț(jšŽ)Ą¶çÜĘoÍšÖŸĄ·ÔÆŁșĄ°ąĂ͹ܣŹĂûłĐŚÚŁŹV|

ÇŽšżhÈËŁŹÔȘÄ©ŁŹčÙÖž]Ê襣œ»Ž»Èș”ŁŹ¶œ±űÖđȶĄŁșóÔȘÍöŁŹŚÔłÁÓÚșÓŁŹÍÁÈËìëÖźĄŁĄ±ÇćÓșŐę¶țÄê(1724Äê)ŁŹÓĐÖŒŒÀąłĐŚÚÓÚžśÊĄžźÖĘżhŁŹÉńÒòÄÜò(qš±)»ÈŁŹÇÒĘdÔÚĄ¶ŽóÇćț(hušŹ)”䥷ÁĐéŒÀ”䣏čÊŽúŽúÏàśŁŹ±»Ăńégč©·î饰ÒæĂńÖźÉńĄ±ĄŁłő|ÉœÓûËÜĂÍąÉńÏńŁŹżàČ»”ĂÆäÈĘŁŹÉńÄËï@Ê„ŁŹŚśșąÍŻÏńĄŁÏńŒÈËܳɣŹÌ§ß^(guš°)œÖÎśÉÒÖTč«Ÿźr(shšȘ)ŁŹÌ§ŐßąÉńÏńÖĂŸźÈŠÉÏŁŹÂÔŚśĐĄíŹŁŹÔÙ̧

sÖŰČ»ÄÜÒÆŁŹÖȘÉńÒâÔÚŽËÊÜÏíŁŹŒŽŸÍĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

191ĄąÌ©ČźR

ĄĄĄĄÌ©ČźRλÓÚÌKÖĘÊĐééTÈ(nšši)ÏÂÌÁœÖ250Ì(hš€o)ÌÒ»š]vÊ·œÖ

^(qš±)ÖźÖĐŁŹéŒo(jšŹ)ÄîčĆč«žžŁšÖÜÌ«ÍőŁ©éL(zhšŁng)ŚÓÌ©Čź¶űœšŁŹvÊ·żÉŚ·ËĘÖÁ|hŁŹéœÄÏ”Ű

^(qš±)”ÚÒ»Śù·îìë?yšČn)Ç”Űé_(kšĄi)°l(fšĄ)ÊŒŚæÌ©Čź”ÄRÓŹF(xiš€n)ÉĐŽæÖÁ”ÂòĄąÖÁ”·»ĄąŽó”îÈęégĄą|ÎśÉTžśÈęég”ÈéÇćŽúœšÖțĄŁRÖĐÓĐż”ÎőĄąčâŸwŒ°Ăńű(gušź)r(shšȘ)ÖŰĐȚÓ±źÊŻżÉżŒĄŁż”ÎőËÄÊźËÄÄêÊ„ŚæÈÊ»Ê”ÛŁšŒŽż”ÎőŁ©ÄÏŃČr(shšȘ)ŁŹJÙnœoÌKÖĘÌ©ČźRÓùčPÓHű”ÄĄ°ÖÁ”Âo(wšČ)ĂûĄ±ËÄŚÖĄŁëSșóŁŹÇŹÂĄÔÚÇŹÂĄÊźÁùÄê¶țÔÂÄÏŃČr(shšȘ)ÔÚÌKÖĘÌ©ČźRÓùčPÓHűĄ°ÈꌞßÛĄ±ŁŹÇŹÂĄvŽÎÏÂœÄÏÇČŽółŒŒÀÌKÖĘÌ©ČźRĄŁżÉÒ(jiš€n)ÌKÖĘÌ©ČźRÖź”ŰλĄŁ1982ÄêŁŹÌ©ČźR±»ÁĐéÌKÖĘÊĐÎÄÎï±ŁŚo(hšŽ)ÎλĄŁÖÁ”ÂòËŚ·QÌ©ČźRòŁŹÁșÊœŁŹò¶ŐÈÔéÊŻÆöŁŹòĂæÒŃÓĐžÄÓ(dš°ng)ĄŁß^(guš°)òÓĂæÂÁąËÄÖùÈęég_ÌìÊœÊŻ·»ŁŹÖù¶Ë”ńŸíÔÆŒyŁŹMî~çÖÁ”·»ŁŹéčâŸw¶țÄêŃČá

ÇÔȘ±úËùűĄŁÔÉĐÓĐÈęŚo(wšČ)·QĄąw»ŻĄąé_(kšĄi)

ÇÈę·»Œ°ÊŻòĄą·œłŰŁŹŹF(xiš€n)ŸùÒŃo(wšČ)ŽæĄŁĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

192ĄąœÌKŃČáŃĂéTĆfÖ·

ĄĄĄĄœÌKŃČáŃĂéTĆfַλÓÚÌKÖĘÊĐčĂÌK

^(qš±)űÔșÏï20Ì(hš€o)ĄŁĆfÖ·ÔéúQÉœűÔșËùÔڔۣŹĂśŽúÓÀ·(lšš)ÄêégžÄéŃĂÊđĄŁ1982ÄêÄê±»ÁĐéÌKÖĘÊĐÎÄÎï±ŁŚo(hšŽ)ÎλŁŹŹF(xiš€n)ÓÉÌKÖĘĐl(wšši)ÉúW(xušŠ)ĐŁ±ŁŚo(hšŽ)čÜÀíĄŁvÊ·ŃŰžïŁșŃĂéTĆfÖ·ËùÔÚ”ŰűÔșÏïÊÇÌKÖĘłÇ

^(qš±)ÄÏČż”ÄÒ»lœÖÏïĄŁÌÆ·QÄÏm·»ŁŹÓĐĆÆ·»ÁąÓÚÏï|żÚĄŁËÎÆđŒŽ·QÄÏ@ÏïŁŹșóÒòËÎÀíŚÚÙnÎșÁËÎÌŐŹÓÚŽËŁŹČąűÙnĄ°úQÉœűÔșĄ±ËÄŚÖŁŹÔűOÎșÆđÓÚÔȘŽúÔÚŽË»ÖÍ(fšŽ)úQÉœűÔșŁŹÏïËì·QœńĂûĄŁĂśÓÀ·(lšš)ÄêégÒÔűÔșĆfÖ·éŃČáŽółŒĐĐđ^ŁŹĐû”ÂÎćÄêŁš1430Ł©ÖÁÇćĐûœy(tšŻng)ÈęÄêŁš1911Ł©éŃČáŃĂéTĄŁŚÔĂśĐû”ÂÔO(shšš)ŃČᔜÇćÄ©ŁŹ480ÓàÄêégÔűÓĐČ»ÉÙĂûłŒÖÎÊÂÆäÖĐŁŹÖTÈçÖÜłÀĄąșŁÈđĄąÁșŐÂâ ĄąČźĐĐĄąÁÖtĐì”ÈĄŁÁÖtĐìÔÚÈÎÇ°șóß_(dšą)ÎćÄêÖźŸĂŁŹŐțż(jš©)ŚżÖűŁŹÉîÊÜÈËĂńÛ(š€i)ŽśĄŁÄ©ÈÎŃČáłÌ”ÂÈ«ÊÜžïĂüÁŠÁżÍÆÓ(dš°ng)ŁŹÔÚŽËĐûČŒœÌKȘ(dšČ)ÁąŁŹĂëxÇćÍąŁŹŠ(dušŹ)ŽÙÊčÇćŐțžźÍßœâÒČÆđÁËÒ»¶šŚśÓĂĄŁŹF(xiš€n)ŽæÇérŁș±ŸÖűĐȚĆfĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

193ĄąÌ«șțÎśÉœÓíÍőR

ĄĄĄĄÓíÍőRλÓÚÌKÖĘÊĐ

ÇÖĐ

^(qš±)œđÍ„æ(zhššn)ŃĂźfÀïŽćŁŹÔÚźfÀïčĆŽć±±¶ËÈęĂæĆRșț”ÄźfÀïÖȚĄŁŸ°

^(qš±)ŐŒ”ŰÎćÊźźŁŹÓÉÉœéTĄąĆÆ·»ĄąÀæÔÆÍ€ĄąŽóÓíÏńĄąÌ«ÆœÜÍÁłÇßzÖ·ĄąÓíÍő”Ű(cšąi)Éń”ÌìćúmĄąčĆŽaî^”ÈœMłÉĄŁÓíÍőRÊÇÎśÉœuĂńéŒo(jšŹ)ÄîÖÎËźÓĐ芔ĎóÓí¶űœšÁą”ÄìôRĄŁÎśÉœÓíÍőRŹF(xiš€n)éÌ«șțÖĐHŽæ”ÄÒ»ŚùÓíÍőRŁŹ1984ÄêÁĐéżhŒ(jšȘ)ÎÄÎï±ŁŚo(hšŽ)ÎλĄŁÓíÍőRÓĐŽó”îÈęégŁŹéȘÄŸÁșÖùŁŹžß10ĂŚŁŹÎéÜĐȘɜʜŁŹËÄÖ»êœÇŁŹŐęŠ(dušŹ)|ÄÏÎś±±ËÄ(gšš)·œÏòĄŁÇàÊŻÓù·һ·œŁŹéĂśŽúßzÎïŁŹżÌëpęòÖ饣RĆÔÊŻ±źî}ŚÖĄ°Èf(wš€n)íČšęÒ»ÍûÊŐĄ±ŁŹéÈ«ű(gušź)ÈËŽóž±ÎŻTéL(zhšŁng)șúŰÊÎÄűĄŁRËÄÖÜŁŹșțÉœŰčĐ㣏RĆÔ”ŰÉÏŁŹÓĐČËŚŃŽóĐĄ”ÄèFÉ«É°ÁŁŁŹÊÇśŐf(shuš)ÖĐŽóÓíèTèFžȘĄąŰŃęęr(shšȘ)ÁôÏ”ĥŁű(gušź)ĂńühÔȘÀÏÀîžùÔŽÔűß@ÓÔu(pšȘng)r(jiš€)ÓíÍőRŁŹĄ°źfÀïÖȚÈęĂæĆRËźŁŹÉœËźĐăŸÛŁŹłŹĘWm·ČŁŹź(dšĄng)éșțÖĐĂûÙ”ÚÒ»ĄŁĄ± ÓíÍőRvÊ·ÓÆŸĂŁŹț(jšŽ)Ê·ÁÏÓĘdŁŹŚîÔçĐȚœšÓÚÁșŽúŁŹŸàœńÒŃĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

194Ąą°ÍłÇÀÏœÖ

ĄĄĄĄœÌKÊĄÀ„ÉœÊĐ°ÍłÇÀÏœÖÊŒœšÓÚÇćŽúčâŸwÄêégŁŹ|ÎśéL(zhšŁng)200ĂŚŁŹœÖ”ÀȘMŐŁŹHÈĘ3ÈËČąŒçÍŹĐĐĄŁéÁËłä·ÖÀûÓĂżŐégŁŹÉß

ĂńŸÓĄąÉÌ”êÎĘéܶŒÏòÖĐégÌôłöŁŹÊčÀÏœÖï@”ĂžüŒÓȘMŐŁŹÓĐĄ°Ò»ŸÌìĄ±Öź·QĄŁ°ÍłÇÀÏœÖŃÓÀm(xšŽ)ÖűÇćŽúșÍĂńű(gušź)r(shšȘ)ÆڔĜšÖțïL(fš„ng)žńŁŹÉĆÔÓĐÇćŽúșÍĂńű(gušź)r(shšȘ)ÆÚ”ÄčĆœšÖțĄŁÉÌ”ê°űËź¶űÁąŁŹĂæœÖŐíșÓŁŹ·ÛŠśìÍߣŹÊŻ°¶°ßńgŁŹșÓČșće(cuš°)ÂäÓĐÖÂĄŁÊĐșÓ˟ɫÇćÙ꣏șÓÖĐÖÛéźÈçËóŁŹÒ»ĆÉĐăû”ÄœÄÏËźàl(xišĄng)ïL(fš„ng)Ç饣ֱ”œœâ·ĆÇ°ÏŠŁŹÀϜֻù±ŸžńŸÖÎŽŚĄŁ1949ÄêșóŁŹÀÏœÖ|¶ÎÊÇ°ÍłÇæ(zhššn)ühÎŻĄąŐțžźËùÔڔۣŹÀÏœÖłÉÁËæ(zhššn)ŐțÖÎĄąœ(jš©ng)ú(jšŹ)ĄąÎÄ»ŻÖĐĐÄĄŁű(gušź) I(yšȘng)ÖĐ°Ùč«ËŸĄąŸÆŁÙuč«ËŸĄąăyĐĐĄąĐĆÓĂÉ祹Â(lišąn)șÏÔ\ËùĄąč©äNșÏŚśÉç°ÙŰÉÌö(chšŁng)Ąąž±ÊłÆ·Ćú°l(fšĄ)Čż”ÈÏÈșóÂäôÀÏœÖĄŁ¶țÊźÊÀŒo(jšŹ)°ËÊźÄêŽúŁŹëSÖűłÇæ(zhššn)œšÔO(shšš)°l(fšĄ)Ő裏æ(zhššn)ühÎŻĄąŐțžźÏòĐ³ηßwÒÆŁŹÉÌ”êĄąŸÓĂńŒŒÏòÄÏÍŰŐ裏ÀÏœÖÖđuÚ

ÓÚÀäÂäșÍÊlĄŁ°ÍłÇÀÏœÖ1997Äê±»À„ÉœÊĐĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

195ĄąMÉÈČ©Êżò

ĄĄĄĄMÉÈČ©ÊżòÔĂû°ËŚÖòŁŹÎ»ÓÚ

ÇœÊĐMÉÈæ(zhššn)ËĶŒŽćÈęœMĄŁÊŒœšo(wšČ)żŒŁŹÔéÄŸòĄŁÏàśœšÓÚĂśșéÎäÄêégŁš1368Ą«1398Ł©ĄŁòÌÓĐ|ÎśÏòMžÛŒ°Äϱ±ÏòÎśžÛÉlșÓÁśœ»ČæÁśœ(jš©ng)ŁŹÉžÛœ»Ì”ÄÎśÄÏČżÊÇֻƣŚÖÛŚŁšȚr(nšźng)žûÛŚÌïŁ©ĄŁÔȘÄ©ŁŹÓĐλïL(fš„ng)ËźÏÈÉúí(lšąi)”œŽË”ŰŁŹŐf(shuš)ĆŁŚÖÛŚÏńÖ»ĆPĆŁŁŹÈôÄÜÔÚĆŁî^ÉÏ°ČÉÏÉÖ»œÇŁŹŸÍÄÜłÉ饰ÈŐÈŐÈf(wš€n)ÈËłŻĄ±”ÄșĂęĂ}ŁŹżÉłöĄ°ŐæĂüÌìŚÓĄ±ĄŁ”ŰÌ°ËŚÖòÓòșóí(lšąi)](mšŠi)łöĄ°ŐæĂüÌìŚÓĄ±ŁŹș¶șȚ±»ĂśșéÎäÄêŽúܹȟŰÆÆÁËĄ°ïL(fš„ng)ËźĄ±ŁŹÓÚ°ËŚÖòÖĐég”ÄĄ°ĆŁÄXÖĐŃ륱œš(gšš)Ą°êŽî^Ó^ÒôĄ±ŁŹËüÏńÒ»îwṥ°ĆPĆŁĄ±»î»îáËÀŁŹÄŽËĄ°ŐæĂüÌìŚÓĄ±łöČ»í(lšąi)ÁËĄŁĄ°êŽî^Ó^ÒôĄ±ŹF(xiš€n)ÉĐŽæÓÚ°ËŚÖòÜąŁŹÓÉÈËßM(jšŹn)Ï㥣ÓÚÊÇź(dšĄng)?shšŽ)ŰÈËŸÍÓÚMžÛŒ°ÎśžÛÉÏžśŒÜÒ»òŁŹÉòłÉĄ°°ËĄ±ŚÖĐÎŁŹ·Â·đÔÚĆŁî^ÉÏ°ČÉÏÒ»Š(dušŹ)ĆŁœÇĄŁÔÉòÔ·Q°ËŚÖòŁŹșóÓŁš»òžÄŁ©éČ©ÊżòŁšÔÚź(dšĄng)?shšŽ)ŰÔÖĐŁŹĄ°°ËŚÖĄ±ĆcĄ°Č©ÊżĄ±ÍŹÒôŁ©ŁŹß@òĂûŒÄÍĐĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

196ĄąŒĆèbËÂÊŻ”î

ĄĄĄĄŒĆèbËÂÊŻ”îλÓÚÌKÖĘłÇÎś12č«ÀïÌ

ÇżhČŰűæ(zhššn)(ÉÆÈËò)±±ÌìłŰÉœĄŁÔȘÖÁŐęÊźÆßÄêŁš1357ÄêŁ©œšĄŁËÂÆœĂæłÊEAĐÎŁŹÉœéTÉÈ(cšš)ÒÀÉœèÖțÓĐ·ÂÄŸ(gš°u)ÊŻÎĘO·(lšš)@Ćc¶”ÂÊmŁŹ·ÖeéÖŰéÜĐȘÉœíșÍÎéÜĐȘÉœíĄŁŒĆèbËÂÊŻ”îĂûéÎśÌìËÂŁŹÄÏÏòŁŹĂæéÈęégŁŹßM(jšŹn)ÉîÉégŁŹĂśégșóȿͻłöŁŹčÊÊŻ”îÆœĂæłÊĄ°Í襱ŚÖĐÎŁŹËÎŽú·Q֟饰0ÎĘĄ±ĄŁÊŻ”îŸo°€ÉœŃÂŁŹ·ÂÄŸ(gš°u)ŁŹo(wšČ)¶·č°ŁŹÎéÜĐȘÉœíĄŁÔȘÖÁŐęÊźÆßÄê(1357)ŁŹÉź”ÀÔÚ(chuš€ng)œšŒĆèb¶UâÖŁŹșóœ(jš©ng)ÖŰĐȚŁŹžÄéŒĆèbËÂĄŁÊŻ”·đęŒ°ÔìÏńœšÓÚÔȘÖÁŐęÊźÆßÄê(1357)ÖÁ¶țÊźÈęÄê(1363)ĄŁËÂÄÏÉœéT|ÎśÉÈ(cšš)žśÓĐÊŻęÒ»ŚùŁŹ·Öeî}饰¶”ÂÊmĄ±ĄąĄ°O·(lšš)@Ą±ŁŹŸùÒÀÉœrœšÖțŁŹĂæé1égŁŹ·ÂÄŸœY(jišŠ)(gš°u)ŁŹĐȘÉœí±§BÊœĄŁęÈ(nšši)žśÒÔŐûKÉœr”ńżÌÁą·đÒ»ŚđŁŹ|ęéÀŐ·đŁŹÎśęé°ąÍӷ𥣷đÏńžß3.25ĂŚŁŹŸlŽÖ«EŁŹ·œĂæŽó¶úĄŁÎśęÈ(nšši)ǶÓĐçżÌœšÔìÄêŽúșÍÊ©ĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

197ĄąŒÒžÛ|¶ÉË

ĄĄĄĄ|¶ÉËÂλÓڌҞÛÊĐÂčÔ·æ(zhššn)ÎśÔ·ŽćŁŹ338ÊĄ”ÀĆÔ|¶ÉÔ·Ÿ°

^(qš±)È(nšši)ŁŹ|¶ÉËÂÔÚ1994Äêœ(jš©ng)ŒÒžÛÊĐÈËĂńŐțžźĆúÊ(zhšłn)ĐȚœšŁŹœ(jš©ng)ß^(guš°)ŚÄê”ÄĆŹÁŠŁŹÄżÇ°ÒŃłőŸßÒ(guš©)ÄŁĄŁÓÉÌKÖĘÔșźÉœË·œŐÉĐÔżŐŽóșÍÉĐî}Ą°|¶ÉÔ·Ą±Èę(gšš)ŽóŚÖ”Ä·ÂčĆĆÆÇŁŹŽŁÁąÔÚ|¶ÉË”ÄÉœéTÇ°ĄŁ2003Äêé_(kšĄi)ÊŒœšÔìÁËÌÆŽúïL(fš„ng)žń”ÄÉœéTĄąÌìÍő”ŽóĐ۔|û·żĄŁŽóĐÛ”îÈ(nšši)č©·îÈAÀ(yšąn)ÈęÊ„ŁŹ·đÏńČÉÓĂÉúÆáĂÌ„č€ËŁŹ·đÏńÇfÀ(yšąn)ŽÈÏ飏č€ËŸ«ŐżĄŁÉß

Êź°ËÁ_hÓĂÄàËÜČÊÀL¶űłÉŁŹÔìĐÍžśźŁŹÉúÓ(dš°ng)»îĄŁșŁuÉÏ”ÄÓ^ÒôÊÖłÖœđÆżï@”ĂÌŰeŽÈÏ飏ͯŚÓ°ĘÓ^Òô”ÄvłÌće(cuš°)ÂäÓĐÖ·ÖČŒÔÚșŁuÉÏŁŹ¶țÊźËÄäŸÌì·ÖÁĐÔÚÉß

ĄŁ·ČÊÇœéœBÌÆŽúžßÉźèbŐæ|¶É”ÄÊ·ÁÏÖĐŁŹ¶Œț(hušŹ)ÌጰüSăôÆÖĄŁÒò?yš€n)éËüÊÇèbŐæșÍÉĐ”ÚÁùŽÎ|¶ÉłÉ芔ĹșœÌĄŁèbŐæșÍÉĐÄč«ÔȘ743Äêé_(kšĄi)ÊŒ”ÚÒ»ŽÎ|¶ÉŁŹŽËșó”ÄÊźÄêégÔűÎćŽÎ|¶Év±MÆDĐÁŁŹ”«ŸùžæʧĄĄŁÓÈÆäÊÇ”ÚÎćŽÎ|¶ÉŁŹÉívëU(xišŁn)ŸłŁŹžĐÈŸŃÛĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

198ĄąÌKÖĘ°ŚúQË

ĄĄĄĄ°ŚúQËÂλÓÚśòœÖ”ÀžßŸ°ÉœĄŁț(jšŽ)GêP(gušĄn)ÖŸŸíÓĘdŁŹ°ŚúQËÂœšÓÚÌÆŽúŁŹŸàœńǧÓàÄêÖźßbŁŹź(dšĄng)r(shšȘ)ÊÇ

ÇÖĐŸȚxĄŁëSÖűvÊ·”ÄŚßwŁŹÔ°ŚúQËÂÒŃo(wšČ)ŽæŁŹé»ÖÍ(fšŽ)ĂûËÂĄą°l(fšĄ)ŐčžßĐÂ

^(qš±)”ÄÂĂÓÎÊÂI(yšš)ŁŹÓÉșźÉœË·œŐÉÇïËŹŽó żî^ŁŹžßĐÂ

^(qš±)·đœÌ

f(xišŠ)ț(hušŹ)·eOĆäșÏŁŹąÖŰŹF(xiš€n)°ŚúQËÂź(dšĄng)ÄêÊąrĄŁÊ·Ęd°ŚúQËÂÔַλÓڞߟ°ÉœÉÏĄŁžßŸ°Éœ”ŰÌžßĐÂ

^(qš±)”ÄÖĐĐÄŁŹŸ°É«ĐăûĄŁËη¶łÉŽóĄ¶Òčß^(guš°)žßŸ°ÉœĄ·Ô(shš©)Ô»ŁșĄ°ÒÁÔúË{(lšąn)ÓÚČʶégŁŹÒčöÔ°”ŚßćîșöÂÆÂËźÇćÈççRŁŹŐŐÒ(jiš€n)łÁłÁ”čŸ°ÉœĄ±ĄŁß@ÀïŸàëxÌKÖĘÊĐ

^(qš±)Č»ß^(guš°)20Óàč«ÀïŁŹ”ŰÀíλÖĂ·ÇłŁ(yšu)ÔœŁŹœ»ÍšÏàź(dšĄng)±ăœĘĄŁÖŰœšșó”Ä°ŚúQËÂŁŹłŻ|ŁŹĂæÏòÉÏÔșșźÉœËÂșÍÔÆrËÂŁŹÄÏÓĐì`rËÂÀăÙ€ËțŁŹÎśĆRŒĆèbËÂĄąă~Ó^ËÂŁŹÇ°Òé_(kšĄi)飏ÈșÉœĐăûŁŹïL(fš„ng)čâœ^ŒŃĄŁœ(jš©ng)ß^(guš°)ŐśÔŁŒÒÒâÒ(jiš€n)ŁŹÖŰœš”Ä°ŚúQË»ù±ŸČÉÓĂĂśÇćÊœ”ÄœšÖțïL(fš„ng)žńĄążvĘSÊœ”ÄČŒŸÖĐÎÊœŁŹÓÉRÇ°Vö(chšŁng)ĄąËÂÔșĄąËțÔșĄą»š@Œ°”À·”ÈŚ(gšš)Čż·ÖœMłÉĄŁËÂR”îÓîÔÚÖĐĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

199ĄąŃČáŃĂéTĆfÖ·

ĄĄĄĄŃČáŃĂéTĆfÖ· ĄĄĄĄÎ»ÓÚűÔșÏï20Ì(hš€o)ŁŹ1982ÄêÄê±»ÁĐéÌKÖĘÊĐÎÄÎï±ŁŚo(hšŽ)ÎλŁŹŹF(xiš€n)ÓÉĐl(wšši)ÉúW(xušŠ)ĐŁ±ŁŚo(hšŽ)čÜÀíĄŁĄĄĄĄŃČáŃĂéTÓÖĂûŃČᶌÓùÊ·Ć_(tšąi)ŁŹe·QáĆ_(tšąi)ŃĂéTĄŁĂśŽúé_(kšĄi)ÊŒŁŹŁÔO(shšš)ŃČáé”Ű·œŚîžßéL(zhšŁng)čÙŁŹ ÇćŽúŐęÊœÒÔŃČáéÊĄŒ(jšȘ)”Ű·œ0éL(zhšŁng)čÙŁŹżÒ»ÊĄÜÊÂĄąÀôÖÎĄąĐÌȘz”ÈĄŁĂśĐû”ÂÎćÄêŁš1430ÄêŁ©ÖĂȘ(yš©ng)ÌìŃČᣏńvÌKÖĘžźŁŹčÜĘ ÄÏÖ±ë`œÄÏÖTžźŒ°œ±±°ČcÒ»žźĄŁÇćż”ÎőÁùÄêŁš1667ÄêŁ©œšÁąœÌKÊĄŁŹÇŹÂĄ¶țÊźÎćÄêŁš1760ÄêŁ©ÔO(shšš)ÁąœÌKŃČᣏŁĘ ÌKÖĘĄąËÉœĄąłŁÖĘĄąæ(zhššn)œËÄžźșÍÌ«}(cšĄng)Ö±ë`ÖĘŁŹÈÔńvÌKÖĘžźĄŁĐÁș„žïĂüșóUĄŁĄĄĄĄŃČáŃĂéTĆfÖ·ÔéúQÉœűÔșËùÔڔۣŹĂśŽúÓÀ·(lšš)ÄêégžÄéŃĂÊ𥣌ÔĂśĐû”ÂÔO(shšš)ŃČᔜÇćÄ©ŁŹ480 ÓàÄêégÔűÓĐČ»ÉÙĂûłŒÖÎÊÂÆäÖĐŁŹÖTÈçÖÜłÀĄąșŁÈ𥹫±óĄąÁșŐÂâ ĄąČźĐĐĄąÁÖtĐì”ÈĄŁÁÖtĐìÔÚÈÎÇ°șóß_(dšą)ÎćÄêÖźŸĂŁŹŐțż(jš©)ŚżÖűŁŹÉîÊÜÈËĂńÛ(š€i)ŽśĄŁÄ©ÈÎŃČáłÌ”ÂÈ«ÊÜžïĂüÁŠÁżĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]

200ĄąÌÆŒ{čÊŸÓ

ĄĄĄĄÄșúûÊčÏï|ÊŚ”Ä}(cšĄng)œÖÏòÎśŁŹĐĐČ»Śă°ÙĂŚŁŹŸÍÊÇÌÆŒ{čÊŸÓĄŁÌKÖĘÈËÄí(lšąi)Č»ß@ĂŽ·QșôÌÆŒ{čÊŸÓ»òŐßœĐÌÆŐŹŁŹ¶űÊÇœĐńRŒÒŠéTÀï”ÄńRŒÒÉÙ ĄŁÌÆŒ{ŁŹÆä(shšȘ)ȹȻĐŐÌÆŁŹŽóĂûóKŁšŒŸŁ©ÁŒŁŹ1914ÄêłöÉúÔÚșúûÊčÏï”ÄĄ°ńRŒÒŠéTĄ±È(nšši)ĄŁß@λ20ÊÀŒo(jšŹ)ÔçÆÚ”ÄÌKÖĘČĆŚÓŁŹÒòÈęÊźÄêŽúÔÚÉÏșŁó(bš€o)œçŚ«Ó°ĄÔu(pšȘng)Ő¶űòăÂÎÄŻĄŁœńÌìÎÒÖȘ”À”Äžü¶à”ÄŁŹÊÇËûĆcź(dšĄng)ÄêÖĐű(gušź)ŐțŻÉÏÉúąÓèZ”ÄĄ°Œt¶ŒĆź»ÊĄ±Ò»¶ÎÉúËÀÙÇ饣żÉÄÜÌÆŒ{ŚÔŒșÒČ](mšŠi)ÓĐÏ딜ŁŹÄÇ(gšš)œĐË{(lšąn)ÌO”ÄÇàuĆźŚÓŁŹț(hušŹ)ÈçŽË(qišąng)ÁÒ”ÄÓ°íËû”ÄÒ»ÉúŁŹŐÚÉwÁËËûÒ»ÉúÆäËüÓĐčâČÊ”ÄČż·ÖŁŹÒÔÖÁÓÚșóí(lšąi)ËûÖ»ÄÜÈ„ű(gušź)ëxàl(xišĄng)ŁŹżÍËÀźÓòĄŁœńÌì”ÄčÊŸÓÊÇ2003Äê10ÔÂŁŹÓÉÌKÖĘÊĐÎÄčÜȚkŐęÊœìĆÆ”ÄĄŁ¶űŽËÇ°ŁŹčÊŸÓÒ»Ö±ÉąŚĄÖűžśÉ«ŸÓĂńĄŁÀÏŐŹÖĐ·֜ĘSŸÇ°ÓĐÊŻì(kšŽ)éTŠŁŹÒÀŽÎééTdĄąȚIdĄąŽódĄąÇdĄąșó»š@ĄŁÖĐ·ÉÈ(cšš)éäĆȘĄŁäĆȘÒÔÍâé|ĄąÎś¶ț·ŁŹÒÔŒ°|Îś»šdĄąźÊÒĄąűĄĄ[ÔŒ(xšŹ)]