Äś¬F(xiؤn)ŌŚµÄĪ»ÖĆ£ŗŹ×ķ > °²»ÕŹ”ĀĆÓĪ

°²»ÕŹ”ĪÄĪļ¹ÅŪE½é½B

üSɽŹŠ Šū³ĒŹŠ °²cŹŠ ³ŲÖŻŹŠ ŗĻ·ŹŹŠ ŁńÖŻŹŠ Įł°²ŹŠ ĖŽÖŻŹŠ ø·źŹŠ ³üÖŻŹŠ ńR°°É½ŹŠ »“ÄĻŹŠ ŹŗžŹŠ »“±±ŹŠ ć~ĮźŹŠ °ö²ŗŹŠ °²»ÕŹ”ĪÄĪļ¹ÅŪE °²»ÕŹ”¼tÉ«ĀĆÓĪ °²»ÕŹ”ĆūČĖ¹Ź¾Ó °²»ÕŹ”²©Īļš^ °²»ÕŹ”Ź®“óģōĢĆ °²»ÕŹ”Ź®“ó¹Å“å 5A¼¾°

^(qر) 4A¾°

^(qر) °²»ÕŹ”Ź®“ó¾°üc °²»ÕŹ”Ź®“óĆāŁM¾°üc Č«²æ °²»ÕŹ”ĢŲ®a(chØ£n) °²»ÕŹ”ĆĄŹ³ °²»ÕŹ”µŲĆū¾W(wØ£ng) °²»ÕŹ”ĆūČĖ [ŅĘÓ°ę]

181”¢üSĢļŃó“¬ĪŻ

””””üSĢļŃó“¬ĪŻĪ»ÓŚÜæhĄĘņę(zhØØn)”£½(jØ©ng)ß^Ėļ¾ļLÓźŗĶvÄźĖŖŃ©£¬ÖĮ½ń£¬Ńó“¬ĪŻļL·¶ŅĄÅf£¬¹ÅķŅĄ“ę”£ÄĒĒą“uŗŚĶßÓŚźÅfĒåÓÄégŌVÕfÖųvŹ·µÄĒśÕŪÓÄÉī£¬Ņ×CÖųÖ÷ČĖµÄĀĆ÷²ÅÖĒ”£×·¤Ńó“¬ĪŻÄĒÉ¢°l(fØ”)³öµÄŖĢŲæżĮ¦£¬Äćž±»Ņ»·NĆĄĖłÉīÉīøŠÓ”£Ńó“¬ĪŻŌŚÜæhüSĢļąl(xiØ”ng)¾³Č(nØØi)£¬ĘäĶāŠĪæįĖĘŻ“¬£¬ČĖ·QÖ®éŃó“¬ĪŻ”£ŌŚĒå³ÆÖŠĘŚ£¬ÉĻŗ£µČøŪæŚ²Å³ö¬F(xiؤn)Ń󓬣¬¶ųŌŚ½»ĶØé]ČūµÄüSĢļɽ

^(qر)£¬¾ĶŅŃŌģ³öĮĖŌO(shØØ)Ó¾«ĒÉ”¢½Y(jiئ)(gØ°u)eÖĀµÄŃó“¬ĪŻ£¬æ°·QŹĒ¼žĘęŹĀ”£Ńó“¬ĪŻ£¬ÓÖĆūŗVÕ\ĢĆ£¬½ØÓŚĒåµĄ¹āÄ©Äź£¬ĘäĖÄÖÜśŅŌøߦ£¬ÉČ(cØØ)é_ÓŠÉīĒž£¬ś¦¼°ĪŻów½Ō·ĀŻ“¬ĶāŠĪŅĄµŲŻ¶ųÖž”£”°“¬ī^”±³Ź¼ā½Ē ī£¬Ōŗ¦µÄ¼ā¶ĖĪ¢Ī¢ÉĻĀN£¬ŌŗČ(nØØi)µÄ»Ø@ŗĶŪÓš^£¬Ęäøß¶Č²»³öŌŗ¦£¬ŅąoĆ÷ļ@øß²ī£¬ĪØ”°Ć·¼Ņ“åŪÓ”±ÉÓ£¬ÉĻÓĀ¶ÓŚ¦ī^Ö®ÉĻ£¬ĖĘ”°ń{ńŹŅ”±ĒÅ£¬ÅŃüéøßÓ×”Õ¬ŗĶdĢĆ½ØÖž£¬ów·eż“ó£¬ĖĘé”°æĶÅ”±£¬ĘäÖŠńR·æÅcN·æÉĢµÄŌŗ¦£¬Ęö³Éøßøß””[Ō¼]

182”¢ÖńɽųŌŗ

””””ŠŪ“åµÄĢŅ»ØĪ”¢¹š»Ød”¢°Ė½ĒĶ¤ŗĶÖńɽųŌŗ£¬±Ė“ĖÓ³Ņr£¬ĪµéŃÓ^£¬×ŌĒåĒ¬Ā”ŅŌķ£¬é¹ÅģØŅ»“óŁ¾°ĪüŅżĮĖ²»ÉŁĪÄČĖŃÅŹæ”£vŹ·±³¾°ß@Š©½ØÖžŹĒĒ¬Ā”¶žŹ®Äź£Ø1756Äź£©Ē°ŗó½Ø³ÉµÄ£¬éō²æÉŠų²ÜĪÄÖ²²®øøøÉĘĮ”¢ÉśøøĒąŠÖµÜĖł½Ø”£Ēå³õ£¬²ÜŹĻéū}ÉĢ£¬ÖĮ²ÜŻĄļr£¬ŅŃ³ÉŗĄø»”£²ÜŻĄļÅR½K¶ž×ÓøÉĘĮ”¢ĒąÓŚÖńĻŖ½ØĪÄéw£¬(chuؤng)ųŌŗ£¬ŠŽÉēģō£¬Öž@Ķ„”£ŗ×ńøøĆü£¬ÓŚĒ¬Ā”³õÖųŹÖ»I½Ø£¬vŹ®ÓąÄźÄĖ³É”£ļL¾°ĆčŹöÖńɽųŌŗÉÅŌµÄŹÆ¹ÄŗĶ“óéTÉĻ·½¶·“óµÄ”°ÖńɽųŌŗ”±µÄī}ī~Ź®·ÖŠŃÄ棬ČėéTĢŲQĮ¢ĮĖŅ»Ä¾ĘĮ£¬ÉĄČ½Ō·½ŠĪŹÆÖł£¬Õżdŗź“ó³Ø”£Õż±ŚŅĢmµ×½š×Ö°åĀ(liØ¢n)Ņ»ø¶£¬ÉĻĀ(liØ¢n)ŹĒ”°Öń½āŠÄĢ£¬WČ»ŗóÖŖ²»×ć”±£¬ĻĀĀ(liØ¢n)ŹĒ”°É½ÓÉŗßM£¬ét±ŲŅŖĘä³É”±”£Ā(liØ¢n)é²ÜĪÄŪśĖł×«”£¹š»ØdŌŚĢŅ»ØĪ|Ź×ŗĶÖńɽųŌŗĻąßB”£@ÖŠÖ²ÓŠ¹šäµ(shØ“)Ź®Öź£¬ÓŠŌĀŌĀ¹š”¢°ĖŌĀ¹šµČ¶ąĘ··N”£¹š»ØdĆūé£ŗ”°ĒåēÜ”±”£ÜdÕż±ŚÓŠ²ÜWŌ””[Ō¼]

183”¢ŗĻ·Źé_ø£ĖĀ

””””é_ø£ĖĀ£¬Ī»ÓŚ°²»ÕŹ”Ź”žŗĻ·ŹŹŠĪ÷½¼“óŹńɽ֮ÄĻĀ“£¬ŹĒĢĘ“śŹńÉ®»ŪM·Ø×æåaŗė»ÆÖ®Ėł”£æ½ØÖžĆę·e3Čf2Ē§Ę½·½Ć×£¬æÉČŻ¼{³£×”É®ČĖ°ŁČĖŅŌÉĻ£¬M×ćø÷½ēŠÅ±¶Y·š”¢³Æ°Ż”¢Ā ½(jØ©ng)Ā·ØŠčĒó£¬Ņ²æɹ©V“óĻćæĶ”¢ÓĪČĖ

¢°ŻÓ^¹ā”£ž(jØ“)Ź·ĮĻÓŻd£¬ĢĘŲÓ^£Ø¹«ŌŖ626ÄźÖĮ649Äź£©ŅŌĒ°ŅŃ½ØÓŠé_ø£ĖĀ£¬¾ą½ńÓŠ1400Äź×óÓŅ£¬Ļą÷»ŪM·ØŌŚ“Ė“óŃŻ”¶·ØČA½(jØ©ng)”·£¬é°ŁŠÕĘķÓź¾ČÉś£¬³¬¶ČYśżÉń£¬ĮōĻĀ-ĄūÉś”¢ŹĄ“ś·QķÖ®¼ŃŌ”£æ¹š(zhؤn)ÖŠ¹Åé_ø£ĖĀ±»ČÕÜļwCÕا”£Ć÷“śŌČĖżÖ¾ŅęŌŚ”¶ÓĪ“óŹńɽ”·ÖŠŁ@µĄ£ŗ”°Ź®ÄźĒ°“Ėr°¢£¬×ķÅPÄĻ“°¹²·Åøč”±”£Ēå³ÆÄ©Äź”°ŹńÉ½Ń©ģV”±±»Ōué]ź°Ė¾°µŚŅ»¾°£¬½ńČĖµÄ”°Źńɽ“ŗŌ”±ŅąĮŠéŗĻ·ŹŹ®¾°Ē°Ć©”£°²»ÕŹ”·š

f(xiئ)žéL”¢Ć÷½ĢĖĀ·½ÕÉĆī°²“óŗĶÉŠĮ¢ĻĀŗźD“óŌø£¬QŠÄŌŚ×Ō¼ŗӊɜ֮ğÓHĀŹÉŠņ“ó±ÖŲ½Øé_ø£ĖĀ£¬ŅŖ°Ńé_ø£ĖĀ½Ø³É½»“µŚŅ»Į÷µÄ

²ĮÖĖĀŌŗ£¬ČĖégōĶĮ£¬ŅŌĒfĄų””[Ō¼]

184”¢ÄĢÄĢR

””””ŌŚĆɳĒ|±±Ź®ĪåĄļ£¬ĆÉĖŽ¹«Ā·±±°¶£¬ÓŠŅ»×łR£££ÄĢÄĢR£¬ĖüŠŽ½ØÓŚĢĘ³ÆŲÓ^Äźég£Ø¹«ŌŖ627”Ŗ649Äź£©£¬®rĢĘ³Æ³õ½Ø£¬ĢģĻĀÉŌ¶Ø£¬½y(tØÆng)ÖĪÕßéģ¹ĢĖūµÄ½y(tØÆng)ÖĪ£¬ĄūÓĆ·š½ĢķĀé±ŌČĖĆńµÄŅāÖ¾£¬Č«ųø÷µŲ£¬“óÅdĶĮľ£¬VŠŽĖĀŌŗ”£“ó¢Ī¾ßt¾“µĀĶĶ±ųĆɳĒ°åņņ|®

¼Æ”£ÅÉČĖŌŚĆÉŠŽĮĖ²»ÉŁĖĀŌŗ£¬ÄĢÄĢR¾ĶŹĒĘäÖŠÖ®Ņ»”£Ģ©É½éĪåŌĄÖ®Ź×£¬É½ķ±ĢĻ¼m£¬ÓŠŅ»×łĖĀR£¬½ŠĢ©É½ÄĢÄĢR£¬“ĖRŠŽ³ÉŗóŅ²ŅŌĢ©É½ÄĢÄĢRĆüĆū”£ŌµŲÖ·ŌŚ

ĒÕÆ|ĖÄ°ŁĆ×īĶŻ”£1990ÄźÓŠČĖĄĶĮŌŚÄĒĄļĶŚ³öŅ»æŚ¾®£¬ÓĆ“uĘö³ÉµÄ£¬ßĶŚ³öŅ»ĢÕ¹Ž”£ž(jØ“)ĶĘy£¬æÉÄÜŹĒ®rŗĶÉŠ³ŌĖ®ÓƵĔ£ŗóķ½(jØ©ng)ß^¶ąÄź£¬RÓīŹ§ŠŽ§Ä”£Ć÷³ÆČfvÄźég£¬®rĆɳĒė`ŁųPźø®£¬½(jØ©ng)ß^ŗĶÉŠ»Æ¾£¬µŲ·½ÖŖĆūČĖŹæļ¾čÓÖŌŚ½ń

ĒÕÆÄĻ¶ž°ŁĆ×£¬ÖŲŠŽ“ĖR”£é¼oÄīÄĒŠ©ŠŽR¾čæīµÄČĖ£¬RéTÉČ(cØØ)µÄŹÆ±®ÉĻµńæĢÖųĖūµÄĆū×Ö£¬ŹÆ±®ÖĮ½ńÉŠŌŚ”£ÄĢÄĢR®rÕ¼µŲ°Ł®£¬ÄĻ””[Ō¼]

185”¢ć~ĮźéL½¹«Ā·“óņ

””””ć~ĮźéL½¹«Ā·“óņĪ»ÓŚć~ĮźŹŠŃņɽ“ĻĀÓĪ600Ć×Ģ£¬ŹĒŠģÖŻÖĮĶĶĻŖÄĻ±±ŲĶؾæēéL½ĢģqµÄĢŲ“óņĮŗ”£“óņČ«éL2592Ć×£¬ĘäÖŠÖ÷ņéL1152Ć×£¬ŅżņéL1440Ć×£¬ņĆę23Ć×£¬×÷éīA(yØ“)Ŗ(yØ©ng)Į¦ä½ī»ģÄżĶĮėpĖžėpĖ÷ĆꊱĄņ£¬Ęä¾CŗĻŠŌÄÜŁųČ(nØØi)Ņ»Į÷£¬ųėHĻČßM”£“óņņÉķŻpÓÆĆĄÓ^£¬ów¬F(xiؤn)ĮĖ®“śņĮŗ½ØŌO(shØØ)µÄĆĄWĖ¼Ļė”£Ņ»ņļw¼Ü£¬Č«±P½Ō»ī£¬ć~Įź“óņµÄ½Ø³É¦ÓŚŲĶØ»“±±”¢½»“ŗĶĶīÄĻÖ®égµÄ½»ĶØĀ(liØ¢n)Ļµ£¬¾½ā“ó½ÄĻ±±½»ĶØß\Ż¾o īrĘšĮĖ²»æɹĄĮæµÄ×÷ÓĆ£¬¼ÓĖŁĮĖć~ĮźŹŠµÄ½(jØ©ng)ś°l(fØ”)Õ¹£¬Ä¶ųµģ¶ØĮĖć~ĮźŹŠ×÷é°²»Õø¹µŲŅ»ÖŠŠÄ³ĒŹŠµÄ»łµA(chس)”£“ĖĶā£¬ĘäņÄĻ¹«@½Ø³ÉĮĖ”°ųP»ĖÄłōÓ”±”¢”°å^ć@”±”¢”°¹¦µĀ±®Ķ¤”±µČŌS¶ąŠ”Ę·¾°üc£¬ĪüŅżĮĖ“óÅśÓĪæĶĒ°ĶłÓ^¹āÓĪÓ[”£éL½¹ąÓżČAĻÄ£¬±»É×ÓO£¬ĢģÖ®ņ×Ó£¬Ō“ßhĮ÷éL”£éL½Į÷½(jØ©ng)°²»Õ¾³Č(nØØi)ĖÄ°ŁÓą¹«Ąļ£¬ŃŲ°¶Īļ®a(chØ£n)ŲSš£¬¹¤I(yØØ)»łµA(chس)ŠŪŗń£¬ĒŅÓŠüSɽ”¢¾ÅČAɽ”¢Ģģ””[Ō¼]

186”¢·šDĖĀĦŃĀŹÆæĢ

””””·šDĖĀĦŃĀŹÆæĢĪ»ÓŚĢ«ŗžæh³ĒĪ÷±±20¹«ĄļĖĀĒ°ę(zhØØn)·šD“å·šD½M“å¾³Č(nØØi)“ó¼āɽÉĻ”£¹«ŌŖ316Äźx“śĢģóĆøßÉ®·šD³ĪŌĘÓĪµ½“Ė²¢½Ø·šDĖĀ¶ųµĆĆū·šDɽ”£·šDĖĀĦŃĀŹÆæĢ·Ö²¼ŌŚĖĀĖÄÖÜµÄŹÆ±ŚÉĻ”£·šDɽ£¬É½øßėU¾ž£¬Ä¦ŃĀŹÆæĢ±¶ą£¬²æ·ÖŹÆæĢŅņÄź¾ĆļL»Æ£¬²»æɱM±ę”£ĘäÖŠ£¬ŅŌĆ÷“śŹÆæĢÓČéŅżČĖ×¢Ä棬×īéĶ»³öµÄŅŖŹ×ĶĘĆ÷“śÕÜW¼ŅĮ_Čź·¼ŗĶĢ«ŗžÖŖæhĄīŹ¢Ó¢”¢Ēå“śĢ«ŗžæhÖŖæhĶõ“óÖ”¢Ēå³õŌČĖńRČĖżµČ”£ĒåĒ¬Ā”æhÖ¾Żd£¬ĖĪ“śų·Ø¼ŅüSĶ„ŌŌųµ½·šDɽÓĪÓ[£¬²¢ĮōÓŠŌŁxŹÆæĢ£¬Ļ§Äź¾Ć¬F(xiؤn)ėyŅŌ¤ŅŪŪE”£ĒåČĖĶõ“óÖų”¶ÓĪ·šDĖĀ”·Ō£¬Ī»ÓŚČėɽæŚĀ·½ÓŅČ(cØØ)µÄ”°ĘĮļLŹÆ”±£¬éL7.2Ć×£¬øß3Ć×£¬ĆęĘ½ČēĻ÷£¬ĶšČēĘĮļL£¬Ō44¾ä£¬220×Ö£¬ŹÆæĢĆę·e15Ę½·½Ć×”£ßMČė·šDɽ£¬ÓŠŅ»ĢģČ»ŹÆéT£¬ÓÉČżK¾ŽŹÆ¶žÖÅŅ»ø²ŠĪ³É£¬Ć÷ČĖĄīŹ¢Ó¢ŌŚĘäéÜī~ÉĻ×æĢ”°Ģģ¾ĶéT”±Čż×Ö£¬éTČ(nØØi)ÓŅŹÆ±ŚÉĻźæĢÓŠĮ_Čź·¼ŠŠų”°é}Ŗ{””[Ō¼]

187”¢æŚ¹Å½ØÖžČŗ

””””½é ½B ėxé_üSɽŲČŖŗó³ĖÜĻĀŠŠ¼s60¹«ĄļÖĮ×ĻĻ¼·åĻĀ£¬±ćæÉŅµ½£¬¹ŹÓÖ·Q”°×ĻĻ¼É½Ēf”±£¬Ļµų¼ŅÖŲücĪÄĪļ±£×oĪĪ»”£ Č«ĒfĆę·e16000Ę½·½Ć×£¬²ÉČ”Ō²šŌ½ØµÄ·½·Ø£¬¢É¢ĀäŌŚø½½üµÄ10׳µäŠĶµÄĆ÷“ś½ØÖž¼ÆÖŠŅ»Ģ£¬ŠĪ³ÉĮĖ½ńĢģŖ¾ßļLøńµÄĆ÷“śÉ½Ēf”£ ß@Ź®Óą×łĆ÷“ś¹Å½ØÖžŹĒŹaŠćņ”¢ŹÆÅĘ·»”¢ÉĘ»ÆĶ¤”¢·ÉĘĢĆ”¢²ÜéTd”¢·½Ó^ĢļÕ¬”¢Ė¾ÖGµŚ”¢

Ē½ØČAÕ¬”¢·½ĪÄĢ©Õ¬”¢ĢKŃ©ŗŪÕ¬µČ”£ ŹaŠćņ½ØÓŚĆ÷¼Ī¾øČżŹ®ČżÄź£Ø¹«ŌŖ1554Äź£©£¬éĪæ×¹°ņ£¬ĖüÓÉ®?shØ“)ŲÄį¹Ć³öŁYĖł½Ø£¬ņµÄŅ»ī^ŹĒÄį¹ĆāÖ£¬ĮķŅ»ī^ŹĒėuČ®ĻąĀµÄ“åĒf”£ ×ßß^ŹaŠćņ±ćŹĒ½ØÓŚĆ÷“ś¼Ī¾øÄźégµÄŹÆÅĘ·»”£ÅĘ·»ÕżĆęoī}×Ö£¬Ö»µńÖųŅ»żbŃĄßÖ×ģµÄ”°¹ķ”±£¬ŹÖĄļÄĆÖųŅ»Ö§¹P£¬Ä_ÉĻĢ¤ÖųŅ»Ö»·½ŠĪ“ó¶·£¬”°¹ķ”±Åc”°¶·”±ŗĻĘšķé”°æż”±£¬±ķĆ÷Į¢·»Õß·½ŹĻĘŚĶū¼Ņ×å×ӵܶą³öĪÄæżŠĒ”£ ÉĘ»ÆĶ¤£¬½ØÓŚĆ÷“ś¼Ī¾øČżŹ®Äź£Ø¹«ŌŖ1551Äź£©””[Ō¼]

188”¢ģØæhąŹĻ׌ģō

””””ąŹĻ׌ģō׳ĀäÓŚ°²»ÕŹ”üSɽŹŠģØæh£Ø¹Å»ÕÖŻø®£©ą“åę(zhØØn)ą“å“壬ŹĒąŹĻµÄ×ęģō£¬Ź¼½ØÓŚĆ÷³É»Æ£Ø1466Äź£©Äźég”£ŹĒé¼oÄīŌŖ“śÖųĆūWÕß”¢½ĢÓż¼ŅąÓń£ØČĖ·Q”°É½ĻČÉś”±£©¶ų½Ø£¬¾ą½ńŅŃÓŠ500¶ąÄźvŹ·”£×ŚģōÕ¼µŲ1856Ę½·½Ć×£¬Ņ(guØ©)Ä£ŗź“ó£¬æÕégÓ“ĪŲSø»£¬éµäŠĶµÄ»ÕÖŻĄČŌŗŹ½ģōĢĆ”£2006Äź£¬±»¹«²¼éµŚĮłÅśČ«ųÖŲücĪÄĪļ±£×oĪĪ»”£ąŹĻ׌ģōÄĒ°Ķłŗó£¬ÓÉéT·»”¢éTd”¢ĻķĢĆ”¢ĢĆĖIJæ·Ö½M³É”£Ź×ĻČŅµ½µÄŹĒøß“óµÄéT·»ĀĮ¢ŌŚxéTÖ®Ē°·½£¬éT·»ČżégĖÄÖłĪåĒ£¬¼s9£®86Ć×£¬øß12£®5Ć×£¬ŹĒĆ÷“śČfv43Äź£Ø¹«ŌŖ1615Äź£©ģōĢĆ“óŠŽr¼ÓŌģ”£Įŗ”¢ÖłŗĶčŹī~±éļå\¼yµńæĢ£¬µäŃŹ¤ū”£ÅĘ·»ÕżĆęÉĻ·½ŌæĢÓŠ”°ŽČŹĄÖŅŲ”±4“ó×Ö£¬±³ĆęŹĒ”°Ćū׌Š¢ģė”±4“ó×Ö£¬æĢ×ÖÉnÅ”£“Ė·»oŹ„Ö¼ÅĘ£¬÷鹏ĻĆńégĖ½ÖĘ£¬¹Ź·QéT·»”£ÅĘ·»øß“óŠŪ„£¬µńæĢ¾«ĆĄ”£”°0”±r£¬ŹÆ·»ÉĻĆęµÄ×Ö””[Ō¼]

189”¢¢ć÷¹Ź¾Ó

””””¢ć÷¹Ź¾ÓŌ½ØÓŠ·æĪŻµ(shØ“)°Łég£¬ŹĒŗĻ·Ź½¼æh®rŅ»ĢŅ(guØ©)Ä£ŗź“óµÄĖ½¼ŅŪ×Õ¬£¬Ō½ØÖž¬F(xiؤn)¶ąµ(shØ“)²»“ę”£¹Ź¾ÓĖÄÖÜĒåŃÅģoÄĀ£¬ļL¾°āłČĖ£¬¬F(xiؤn)ČŌÓŠ®Äź¢ć÷ÓHŹÖŌŌÖ²µÄVÓńĢm£¬ėm½(jØ©ng)°ŁÄźęÉ££¬ÖĮ½ńČŌøß“óĶ¦°Ī£¬ĻćļhĖÄ·½”£ž(jØ“)Õf£¬VÓńĢmŹĒ“ČģūĢ«ŗóŁn½o»“ܵģ¬ŗóķ±»¢ć÷µČ»“Ü¢īI(lØ«ng)§»ŲŗĻ·ŹŌŌ·N”£VÓńĢmČē½ńŅŃ³ÉŗĻ·ŹŹŠµÄŹŠä”£¢ć÷¹Ź¾ÓĪ»ÓŚ·ŹĪ÷æhµÄ×ĻÅīɽ

^(qر)×īøß·å“óɽ±±Ā“2¹«ĄļĢ”£Õ¼µŲĆę·e½ü°Ł®£¬ĖÄÖÜÖžÓŠČ(nØØi)ĶāɵĄÉīÉīµÄŗ¾Ļ£¬ŗ¾ĻČ(nØØi)µÄĖ®ŹĒÄ“óɽŅżķµÄ½šŗÓĖ®”£ĖÄÖܵĜ¦ÓĆŹÆī^Ęö³É£¬ĘäÉĻ¹²½ØÓŠĪå׳µļ±¤”£¹Ź¾ÓµÄĶāŗ¾|ÄĻ”¢|±±½Ēø÷½ØÓŠŅ»×ł“óµõņ£Ø¬F(xiؤn)ŅŃøĽØéŹÆņ£©”£ø÷ņ·ÖeÓŠÉÓéTĒĘßég£¬Åfr×”ÓŠ±ųÓĀ±£×oŪ××Ó”£ß^ĶāµõņßMŪ×£¬±ćŹĒČ(nØØi)ŗ¾Ļ£¬ŌŁŹĒµõņŗĶéTĒ”£ßMČėČ(nØØi)ŗ¾Ļ£¬²ÅŹĒ¢ć÷¼Ņ×å¾Ó×”µÄČ(nØØi)Õ¬”£Õż“ódéČżßM£¬ĆæßMŹ®Čżég£¬ī^ßMÅc¶žßMÖ®égµÄĢģ¾®ŌŗŹĒ»ŲĄČ°ü””[Ō¼]

190”¢ź½ØÕĀµÄ¹Ź¾ÓŗĶŵŲ

””””ź½ØÕĀ£Ø1862”Ŗ1918£©×ÖĄŹżS£¬ČéĆū°Ėøż£¬ĆɳĒ|ÄĻĮłŹ®ČAĄļźĶß·æĒfČĖ”£ŌųČĪĒå¶žĘ·µĄT£¬²ÜÖŻæ±ų£¬Ō¬ŹĄPÕžø®µÄźĪ÷¶½ÜµČĀ£¬ŗ󱻶Īģ÷ČšÖøŹ¹ŠģäåPÕT¢ÓŚĢģ½ņ£¬wŌįĆɳĒ¹ŹĄļ”£ź½ØÕĀµÄø®µŚŗĶŵŲŹĒĖūŌŚźĪ÷¶½ÜČĪČ(nØØi)Åd½ØŗĶßx¶ØµÄ”£ø®µŚŌŚĒfČ(nØØi)£¬Ä¹µŲŌŚĒf|ī^£¬ÉÕßÖ±¾¾ąėx¼s100Ć×£¬ÖŠégÓŠŅ»lÄĻ±±“óĻ”£ø®µŚÄĻ±±éL60Ć×£¬|Ī÷27.3Ć×”£¬F(xiؤn)H“ęĒ°“óéT£ØŅÕÕʬ£©”¢Éß

¶ś·æÅcŗódɲæ·Ö£¬éTĒ³¬ß^¶ś·æČż³ß¶ąøß”£·æĪŻ¾łé“uľ½Y(jiئ)(gØ°u)£¬Ä¾æĢ»Ø¼y£¬éTøß¼sŅ»³ß”£éTÉÅŌÓŠÉKéL·½ŠĪµÄÉĻńRŹÆ£¬ŹÆµÄĒ°Ćę¼°Č(nØØi)Č(cØØ)µńÓŠ»ØųBō~Ļx£¬µń¹¤¾«Õ棬čņčņČēÉś”£ŗód·æŻ^éøߓ󣬲¢ÅÅĘßég£¬³öB£¬Ä¾Öł£¬µA(chس)ŹÆéŹÆĘĘ£¬Õżd·æĪŻéŠ”ĶßĶ(fØ“)ŗĻ¶ų³É”£ŗód”¢|Ī÷ū·æ¼°ŗóńR·æ¾łŌŚ1938Äź±»ČÕÜ·Ł§”£Ä¹µŲŌŚĒf|¼s30Ć×Ģ£¬¹²Õ¼µŲ18®£¬±éÖ²ĖÉ°Ų£¬ÄĻ±±éL143Ć×£¬””[Ō¼]

191”¢½“åøø×ÓßMŹæ·»

”””””¶Žoŗ£”·½oÅĘ·»ĻĀµÄ¶ØĮxŹĒ£ŗ”°ÓÖ·QÅĘĒ”£Ņ»·NéT¶“Ź½µÄ¼oÄīŠŌ½ØÖžĪļ”£Ņ»°ćÓĆľ”¢“u”¢ŹÆµČ²ÄĮĻ½Ø³É£¬ÉĻæĢī}×Ö”£Åfr¶ą½ØÓŚRÓī”¢ĮźÄ¹”¢ģōĢĆ”¢ŃĆŹšŗĶ@ĮÖĒ°»ņ½ÖµĄĀ·æŚ£¬ÓĆŅŌŠūP·ā½Ø¶Y½Ģ”¢Ė°ń¹¦µĀ”£”°ŗÜļ@Č»£¬ÅĘ·»¾ßÓŠ±ķÕĆ”¢¼oÄī”¢§(dØ£o)Ļņ»ņĖÖ¾×÷ÓĆ”£¼ŁČē×régµ¹Į÷40Äź£¬½“åĀ·æŚÖĮĖ®æŚĪ”Ī”Č»Ķ¦Į¢Öų6׳ÅĘ·»”£ÓĆ½“åĄĻČĖµÄŌÕf£ŗ¾ŪŠćŗžŹĒ·½³£¬ĻóɽĖžŹĒ²Ź¹P£¬“åī^µÄŅ»ÅÅÅĘ·»Ē”ŹĒ¹P¼Ü”£³ż“ĖŅŌĶāÅĘ·»¼ÆÖŠµÄµŲ·½ÅcĢÄéŠŅ»Ó½ØŌŚ½ŹĻ׌ģōĒ°£¬MæēĄĻ½ÖŅ»Čŗ6£¬ÄĒźŻÕlŅĮĖ²»ĆCȻʚ¾“”£øø×ÓßMŹæ·»Ī»ÓŚģŗµĀæh½“åĄĻ½ÖÉĻ£¬ŹĒ½“åÅĘ·»µÄeŠŅĮō“ęÕߣ¬ŠŅĢ¾o°¤Ėü½ØµÄĆń·æ±£×oĮĖĖü”£ž(jØ“)Õf”°0”±rÓŠČĖĻėÓĆ0ÕصōĖü£¬µ«ÓÖÅĀÕØĮĖ×”·æ£¬øÄÓĆ»šż£¬żÕØĮĖ×KŹÆī^£¬ĮōĻĀĮĖMÉķѬŗĶ×ĘūµÄÜ|ów”£Ņ²ÓŠČĖÕfŹĒ½“åĪÄļLĶśŹ¢£¬ĪÄĒśŠĒ°µÖŠĶƦ£¬øø×ÓßMŹæ·»²»Ō½^”£øø×ÓßMŹæ·»””[Ō¼]

192”¢ĶÓĖĀ »Źø¦É½ų¼ŅÉĮÖ¹«@

””””Ī»ÓŚ»Źø¦É½ų¼ŅÉĮÖ¹«@Č(nØØi)”£»Źø¦É½ų¼ŅÉĮÖ¹«@Ī»ÓŚ³üÖŻŹŠ£¬¾ąÄĻ¾©ŹŠ”¢ŗĻ·ŹŹŠ¼s100¹«Ąļ×óÓŅ£¬Ņ»Š”rܳĢ”£»Źø¦É½¹Å·Q”°ĒśĶ¤É½”±”¢±±¢Üɽ£¬ĪōŅņÄĻĢĘ“ó¢»Źø¦ŌŚ“ĖĶĶ±ų¶ųµĆĆū”£×īøß·å±±¢ÜXŗ£°Ī400Ć×£¬éĶī|±±µŚŅ»ø߷唣¾°

^(qر)æĆę·e53273®£¬ÉĮÖø²ÉwĀŹ96%£¬ŹĒĶī|±±µŲ

^(qر)ĪØŅ»Ņ»¼Æų¼ŅÉĮÖ¹«@”¢×ŌȻɜB(tؤi)±£×o

^(qر)ŗĶ¾ßäų¼ŅAAAA¼ĀĆÓĪ¾°

^(qر)»łµA(chس)éŅ»ówµÄĢŲŹā

^(qر)Óņ£¬¾ßÓŠ½»“µŲ

^(qر)±£“ę×īĶźÕū”¢Ćę·e×ī“óµÄŌŹ¼“ĪÉśĮÖÉĮÖ¾°Ó^§£¬ĖŲÓŠČA|Ī÷ėp°ę¼{Ö®·Q”£¹Åä

¢Ģģ£¬ĢŁĢ}“äĀū”¢¾°É«¹åū£¬ĮīČĖŠÄēÉńāł£»

²ĮÖég£¬śĢäČøųQ£¬ĘäÖŠ»Źø¦ÉŗµÄśųB×īéŃÓ^£¬ĆæÄźĒåĆ÷ÖĮ³õĻÄĘŚég£¬µ(shØ“)Ź®ČfÖ»°×ś¼¼ŌĘ¼Æ£¬ŹĒČ«ųŗ±ŅµÄśČŗ¾°Ó^£¬ÖŠŃėėŅÅ_”¶ČĖÅc×ŌČ»”·ŚÄæŌų¦»Źø¦É½śČŗ×öĮĖ£ī}󵥔£ĢĘ³Æ“óŌČĖ¶ÅÄĮŌŌĘ£ŗ”°ó@ļwßhÓ³±ĢÉ½Č„£¬Ņ»äĄę»ØĀäĶķļL”±¾ĶŹĒŹ¢””[Ō¼]

193”¢ŹÆɽ×ĪßzÖ·

””””ŹÆɽ×ĪßzÖ·Ī»ÓŚĮŅɽ

^(qر)¹Åšę(zhØØn)ŹÆɽ×Ī“壬ßzÖ·ÄĻŅĄŹÆɽ£¬É½ÉĻ¼ŹÆoĶĮ£¬ĒĶ·å¹ÖŹÆĮÖĮ¢”£ŹÆɽÖÜśŻ^éµĶĶŻ£¬“óÓźß^ŗ󣬷eĖ®³Ź¬F(xiؤn)×oɽŗÓ ī”£ž(jØ“)Ēå¹ā¾w”¶ųPźø®Ö¾”·ÓŻd£ŗ”°ĖŽÖŻĪ÷±±50ÓąĄļÓŠŹÆɽ£¬ÖÜśÉĻŅ»ĄļŌS£¬¼ŹÆoĶĮ£¬½éČ»ŖÖÅ£¬ÓÓµüĘš£¬Ē¶æÕĮį£¬ČēµńČē®”£”±¹ŹĄĻąl(xiØ”ng)÷“ĖɽéĢģĶ„ÖŠµÄÉńĻÉī¶žĄÉśÉ½rµōĻĀµÄ±āśŠØ×Ó£¬ÓÖ·Qé”°ļwķ·å”±”£1984ÄźµŚ¶ž“ĪČ«ųĪÄĪļĘÕ²ér£¬ŹÆɽ×ĪßzÖ·±»ĪÄĪļ²æéT°l(fØ”)¬F(xiؤn)”£ßzÖ·ĢÓŚŹÆɽµÄ±±Č(cØØ)£¬ÖŠégÓŠŅ»l4Ć×|Ī÷ĻņµÄ“åĀ·“©ß^£¬Ā·±±ĻČ(nØØi)ĒŠĆęĢĪÄ»ÆÓ±©Ā¶Ć÷ļ@£¬ŗń¼s1.5Ć×£¬ÉĻ¾ąµŲ±ķ1Ć×”£Īå»ØĶĮÓ³Ź²»Ņ(guØ©)t ī£¬Č(nØØi)ŗ¬“óĮæµÄīwĮ£ ī¼tżĶĮŗĶø÷·NĢÕʬ”£Ā·ÄĻĻČ(nØØi)ÓŠ“óĮæŲ¤¶Ń·eÓ£¬égÓŠÉŁĮæĢÕʬŗĶŹÖÖĘ¼Ż£¬Ł|(zhج)µŲ¶ąéÄąŁ|(zhج)¼tĢÕ£¬Ņ²ÓŠÉŁµ(shØ“)µÄµ°¤¼tĢÕŗĶŗŚĢÕ£¬ŅŌ¼°¼ÓŲÉ°»ŅĢÕ”£¶¦×ć”¢×ć¾łéAåFŠĪ£¬“óŠ”éL¶Ģ²»Ņ»£¬Ł|(zhج)ĖÉ»šŗņµĶ”£ĢÕʬ¾ł””[Ō¼]

194”¢ÜæhµŌŹĻ׌ģō

””””ÖŠČAµŚŅ»ģō”Ŗ”ŖµŌŹĻ׌ģōĪ»ÓŚÜæhĢŅ»ØĢ¶|±±£¬½ØÓŚĆ÷¼Ī¾øÄźég£¬×ų±±³ÆÄĻ£¬ĪåéŗČżßM£¬·Ā»Ź¼ŅģōĢĆÅd½Ø£¬Ņ(guØ©)Ä£ŗź“󣬽ØÖžĆę·e¼s3524Ę½·½Ć×£Øŗ¬Ę«·æ£¬æ½ØÖžĆę·e6700Ę½·½Ć×£©”£÷Õf£¬1607Äź£¬µŌŹĻ¼Ņ×å³öĮĖŅ»Ćū½ŠµŌųČåµÄĪÄĪä īŌŖ£¬±»Ć÷Čfv»ŹµŪ·āéę(zhØØn)į“ó¢Ü£¬µŌ“ó¢Ü·īĆüŌŚŌĘÄĻĘ½¶ØÅŃy£¬Ę½ÅŃ½Y(jiئ)ŹųPŠż¶ųwr£¬±»0³¼ŗ¦ĖĄ”£éĮĖ±ķÕĆĖūµÄÖŅÕ\ŗĶ¦ų¼ŅµÄŲ«I£¬Čfv»ŹµŪĢŲŁn”°ÖŅŠ¢ĢĆ”±ŲŅŅ»K£¬“ĖŹĀŽZÓ½ÄĻ”£ŗóŌS¶ąµŲ·½¼¼·Ā½ØµŌŹĻ׌ģō£¬µ«]ÓŠŅ»ģōĢƵÄŅ(guØ©)Ä£ÄÜÅcµŌŹĻ׌ģōĻą±Č”£ģōĒ°ÓŠŹÆÖł”¢±§¹ÄŹÆŗĶŹÆŖ{£¬ģōČ(nØØi)ÓŠĒ°d”¢Ģģ¾®”¢ĻķĢĆŗĶĒ”£µŲ»łé»ØŹÆä³É£¬½ØÖž²ÉÓĆćyŠÓľ”¢¼tľ”¢éŖľµČĆūŁFľ²Ä£¬ÉĻĻĀľŹÆ½Y(jiئ)(gØ°u)¼ž¾łÓŠ¾«ĆĄµÄµńæĢ”£ģōÖŠŌų²ŲÓŠv“śµŪĶõ¢Ļą”¢µŲ·½¹ŁĄōĖłŁnĆūŲŅ108K£¬×Śģō×óÓŅÓŠ10¶ąégĘ«·æ¹©×hŹĀ”¢æ“¹ÜŹ¹ÓĆ”£“óéTÉĻÓŠ”°½ÄĻĆū×å””[Ō¼]

195”¢Ņ¦ŌŖÖ®Åfš^

””””Ņ¦ŌŖÖ®Åfš^£¬×ųĀäĶ©³ĒŹŠ±±½ÖŠ”WČ(nØØi)”£Ņ¦ŌŖÖ®(1776”«1852)£¬×Ö²®°ŗ£¬ĢĖ]Ēą£¬Ķ©³ĒČĖ£¬¼ĪcßMŹæ£¬®¼Ņ£¬¹ŁÖĮ×ó¶¼ÓłŹ·”£ĘäÅfš^¬F(xiؤn)“ęČż½M½ØÖž£ŗĒ°Ē”¢|Ī÷ū·æ”¢ŗóĒ”£Ē°ŗóĒÖ®ég£¬|Ī÷ū·æ£¬ÖŠ³ÉŌŗĀ䣬·Qé”°Ē°Ōŗ”±”£ŗóĒŗó£¬ÓŠéL·½ŠĪŌŗĀ䣬·Qé”°ŗóŌŗ”±”£Õū½ØÖžéL45.75Ć×£¬20.48Ć×£¬æĆę·eé936.96Ę½·½Ć×”£Ē°ĒĆę·eé132.34Ę½·½Ć×£¬ĻµĒ°ŗóĄČŹ½½ØÖž£¬Ä¾(gØ°u)¼Ü±£×oĶźŗĆ”£Ē·ÖĪåé_ég£ŗĆ÷égéL6.7Ć×£¬4.25Ć×£¬Ćę·eé28.48Ę½·½Ć×£¬ÉČ(cØØ)“Īég£¬¾łéL6.7Ć×£¬3.9Ć×£¬Ćę·eé26.13Ę½·½Ć×£¬ÉĶāČ(cØØ)éÉŌég£¬¾łéL6.7Ć×£¬3.85Ć×£¬Ćę·eé25.08Ę½·½Ć×£¬Ē°ŗó×ßĄČ¾łéL19.75Ć×£¬1.7Ć×”£“uäĄČĆę£¬ŹÆĘöĄČß

£¬Ē°ŗóĄČø÷ÓŠ°ĖøłÄ¾Öł£¬éÜÖłĻĀh°×ÓńÖłµA(chس)£¬µA(chس)ÉĻé¹ÄŠĪ£¬ĻĀéĮłß

ŠĪ£¬µńæĢĖÄr»Ø»ÜD°ø””[Ō¼]

196”¢ĖŽÖŻĮŅŹæĮź@”²ÅķŃ©÷¼oÄīš^”³

””””ĖŽÖŻĮŅŹæĮź@£¬×łĀäŌŚ°²»ÕŹ”ĖŽÖŻŹŠ|±±½Ē£¬é¾Ń½Ü³öµÄo®a(chØ£n)ėA¼øļĆü¼Ņ”¢ÜŹĀ¼Ņ”¢¹¦××æÖųµÄæ¹ČÕĆń×åÓ¢ŠŪÅķŃ©÷¢ÜŅŌ¼°×ŌŠĀĆńÖ÷Ö÷ĮxøļĆüŅŌķĪŅŹŠ ŽÉüµÄøļĆüĮŅŹæ£¬½(jØ©ng)Ź”ĪÆ”¢Ź”Õžø®ÅśŹ£¬1951Äźé_Ź¼½ØŌO(shØØ)£¬1959Äź½Ø³É¦Ķā½Ó“ż

¢Ó^”£Įź@Õ¼µŲĆę·e156®£¬¾G»ÆĆę·eß_64%”£ŹĒČ«ī~ÜæīµÄŹĀI(yØØ)ĪĪ»”£ŅŌÅķŃ©÷h°×ÓńĖÜĻń”¢øļĆüĮŅŹæ¼oÄī±®”¢ÅķŃ©÷¼oÄīš^éÖ÷ówµÄ¼oÄī½ØÖžĪļ³ÉÄĻ±±ĻņŅĄ“Ī׳ĀäŌŚĮź@µÄÖŠŠÄŻS¾ÉĻ”£øß8Ć×µÄÅķŃ©÷¢Üh°×ÓńĖÜĻń£¬ÓÉÖųĆūµńĖܼŅąuÅåÖéÅ®ŹæÖ÷³ÖµńĖÜ£¬1959Äź½Ø³É”£ĖÜĻńčņčņČēÉś£¬Ó¢×ĖļSĖ¬£¬ŌŁ¬F(xiؤn)ĮĖÅķŃ©÷¢Ü¹āŻxŠĪĻó”£ŌģŠĶĆĄÓ^”¢āŻŗź„µÄÅķŃ©÷¼oÄīš^ŹĒŅ»×ł¾ßÓŠāŗńµÄ»ÕÅɽØÖžļLøńµÄ·Ā¹Å½ØÖžČŗ”£½ØÖžĆę·e1100¶ąĘ½·½Ć×£¬š^ĆūéŪĘ¼¢Üī}”£¼oÄīš^·ÖéČżÕ¹d£¬ÖŠdéŃ©÷Ķ¬Ö¾ÉśĘ½I(yØØ)æźĮŠš^£¬Õ¹³öµ(shØ“)°Ł·łÕäŁFµÄ””[Ō¼]

197”¢r½“ÅŚÅ_

””””r½“ÅŚÅ_Ī»ÓŚ°²c³Ē|½¼éLļLąl(xiØ”ng) I±P“åéL½Ī÷°¶£¬Ćę¦īĮÖÖŽŗĶr½“½øŹÆČŗ£¬ß@Ņ»§½ĆęÕ£¬Ė®Į÷¼±£¬äöu¶ą£¬×Ō¹Å¾ĶŹĒéL½ÉĻÖųĆūėU¶Ī”£źŖŠćŌųŌŚ”¶P×Ó½ŠĪŻÕĀŌ”·ÖŠ·ÖĪö£ŗr½“”°Ā¶ŹÆÅÅĮŠ£¬³ÖŪÖĮ“Ė±Ų²»ÄܽüÄĻ£Ø|£©°¶”±”£½ā·ÅŗóėmČ»¦éLß_700ÓąĆ׵ĽøŹÆČŗßMŠŠ¶ą“Ī±¬ĘĘĒå³ż£¬µ«½ńĢģß^Ķł“¬Ö»ČŌČ»¾oŁNĪ÷°¶£¬Š”ŠÄĀżŠŠ£¬ČōÕ¾ŌŚÅŚÅ_ßzÖ·ÉĻĶūČ„£¬ŠŠ“¬½üŌŚåė³ß”£æÉŅŌĻėŅ£¬r½“ÅŚÅ_®ÄźŌŚęi½·āŗ½ÖŠµÄ¾Ž“óĶžĮ¦”£r½“³hÅ_½ØÓŚĒå¹ā¾w°ĖÄź£¬Ņ²¼“¹«ŌŖ1882Äź”£ÅŚÅ_ I¾³ŹĪ÷±±”¢|ÄĻĻņ£¬éL¼s100Ć×£¬¼s30Ć×£¬øß¼s4Ć×£¬ĖÄÖÜŹĒÓĆlŹÆµČŠŽÖžµÄ×oĘĀ”£ÅŚĪ»·ÖĆ÷”¢°µÉ·N£¬¹²ÖĆ»šÅŚŹ®ĪåéT£¬ĘäÖŠÖŲß_Ē§¹«½ļŅŌÉĻµÄ“ó»šÅŚ¶žéT£¬Ņ»×Ö īÅÅĮŠĆę¦“ó½£¬ŅŌ°²»ÕĄm(xØ“)ä²½ź ÖŠ IńvŌś£¬ž(jØ“)Żd£¬øß·årŌųńvÜĪå°Ł£¬¼“±ćŌŚĆńų³õÄź£¬ßÓŠČż°ŁČĖńvŹŲ”£ßzŗ¶µŲŹĒÄĪ“Ņß^r””[Ō¼]

198”¢¹Åč¦³ĒÅcŚw¼Æ¹Å³ĒÖ·

””””°ėĆɳĒæh£¬Īå׳š(zhؤn)ų³Ē£¬ŹĒĆɳĒÖ®¼ŃŌ”£ĆɳĒµŲĢÖŠŌø¹µŲ£¬v“ś±ų¼Ņ±Ų ”£ž(jØ“)£¼Ņæ¼×C£¬HŌŚuŗÓŅŌ±±£¬°ėĆɳĒæhµÄ

^(qر)ÓņČ(nØØi)£¬¾ĶÓŠ“ó“󊔊”Īå׳š(zhؤn)ųÄĖÖĮš(zhؤn)ųĒ°µÄ¹Å³ĒßzÖ·”£·ÖeŹĒ£ŗĘį@¹Å³Ē”¢ŅóŠę±±ĆÉ”¢¶Y³Ē”¢č¦³ĒŗĶŚw¼Æ¹Å³ĒßzÖ·”£±±ĆÉŗĶ¶Y³Ē£¬Ē§Äź¹Å³Ē¦ÖĮ½ńŅĄČ»ŅŁĮ¢£¬¾dŃÓ²»ą£¬āŻ»Öŗź£¬Ęį@¹Å³ĒŅ²ŅņĒf×Ó¶ųĆūMĢģĻĀ£¬č¦³ĒÅcŚw¼Æ¹Å³ĒÖ·tĆū²»Ņ½(jØ©ng)÷”£æh³Ē|±±ŠŠ¶žŹ®¹«Ąļ×óÓŅ£¬±±äĒŗÓ±±°¶£¬ÓŠŅ»×ł¹Å³Ē£¬¹Å·Qč¦³Ē£¬½ńĆūõ¼Æ(õŅĀ¼Æ)”£¹Å³ĒŌ«“ó²æ±»§”¢Š”²æ·ÖĶ»³öµŲĆę£¬Ņ(guØ©)Ä£ŅŃo·Ø“_ĒŠÓĖć£¬“ó¼sŌŚĖÄĘ½·½¹«Ąļ×óÓŅ”£¹Å³ĒČ(nØØi)Ķā£¬r³£³öĶĮš(zhؤn)ųrµÄĢÕĘ÷ʬ”£”¶Ė®½(jØ©ng)×¢”·Ó£ŗ”°±±äĒĖ®ÓÖ|£¬·e¶ųéĘĀ£¬Ö^Ö®č¦ĘĀ£¬³ĒĖ®ÓÖ|ÄĻ½(jØ©ng)č¦³ĒÄĻ”£”±”°³žß¼°č¦£¬¼““Ė³ĒŅ²”£”±ž(jØ“)”¶ĆɳĒæhÖ¾”·Żd£ŗ”°³ž¢Ēf¹„ĖĪ£¬»Ųč¦ĘĀÖžč¦³Ē”£”±·é_”¶Ź·Ó”¤³žŹĄ¼Ņ”·£¬¼“ŹĒ³žĒfĶõ”°¶žŹ®””[Ō¼]

199”¢¹ÅŪÖŻøGßzÖ·

””””¹ÅŪÖŻøGßzÖ·Ö÷ŅŖ·Ö²¼ŌŚ»“ÄĻŹŠ“óĶØ

^(qر)ÉĻøGę(zhØØn)Č(nØØi)£¬°üĄØ¹Ü×ģćė”¢øßøG”¢įt(yØ©)Ōŗ×”Ōŗ²æ”¢ĖÉäĮÖ”¢ÜŠ”³Īå±£×o

^(qر)”£ÖŠŠÄøGÖ·Ćę·e¼s3ČfĘ½·½Ć×£¬æĆę·e¼s16ČfĘ½·½¹«Ąļ”£1981Äź¹«²¼éŹ”ÖŲücĪÄĪļ±£×oĪĪ»£¬2001Äź¹«²¼éČ«ųÖŲücĪÄĪļ±£×oĪĪ»”£ŪÖŻøG£¬(chuؤng)żÓŚÄĻ³Æź£¬Ķ£żÓŚĢĘÄ©£¬Ē°ŗóżŌģ¼s400ӹğ”£Ę÷ŠĶÖ÷ŅŖÓŠŲ¹Ž”¢Ķė”¢Õķ”¢×¢×Ó”¢ÓŪ”¢Ķę¾ß¼°½ØÖž²ÄĮĻµČ”£ŪÖŻøGŹĒĢĘ“śĘß“ó“ÉøGÖ®Ņ»”£ŪÖŻøGŌēĘŚ®a(chØ£n)Ę·ÓŠ¹Ž”¢ĖÄĻµĘ攢¶¹”¢±KµČ£¬¶ąÖųµĒą»ŅÉ«ÓŌ”¢ĒąÓŌ£¬Ģ„Ł|(zhج)Ż^¼”£ĪüĖ®ĀŹµĶ£¬ÓŌÉ«ĒąÖŠ§¾G£¬ĻµÓĆßŌŃęż³É£¬ÓŌÓ±”¶ųĶøĆ÷£¬ø¹ĻĀ²æ¼°µ××ć²»Ź©ÓŌ”£Ź¢ĘŚ®a(chØ£n)Ę·ÓŠĶė”¢±P”¢±”¢Ą”¢×¢×Ó”¢Õķ”¢Ķę¾ßµČ”£ÓŌÉ«ŅŌŃõ»ÆŃęż³É£¬ÓŠĻüS”¢÷Xō~üS”¢üS¾GÓŌµČ”£ÓŌĻĀŹ©ÄąŁ|(zhج)Ģ„ŅĀ£¬ÓŌÓ³Ź²£Į§ ī”£ŌŚńR¼Ņ”¢Óą¼ŅĻ°l(fØ”)¬F(xiؤn)ĢĘ“śAŠĪøG t£¬øG±ŚÓĆ“uĘö»ņÓĆøG°ōĘö³É£¬Ö±½¼s3Ć×£¬Ļ»ĄÉĻĻĀÆB””[Ō¼]

200”¢Üæh

ĒŹĻ“ó׌ģō

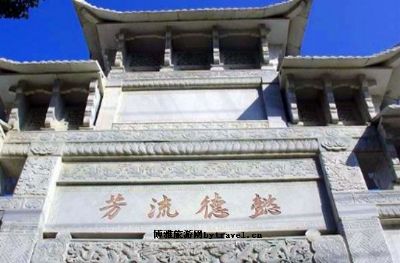

””””

ĒŹĻŹĒĶīÄĻĆūéTĶū×å×Ō±±ĖĪßw¾ÓŅŌķ£¬ČĖĪÄĪµĘš£¬æ°·QÜæhµŚŅ»¼Ņ£¬ĆÆĮÖ

ĒŹĻ“ó׌ģōŹ¼½ØÓŚĆ÷“śµÄ¼Ņ×åģōĢĆ½ØÖž£¬ŁÓŚ¼Ņ×å¼Ąģė×ęĻČŗĶĻČŁtµÄöĖł”£¬F(xiؤn)鏔¼ĪÄĪļ±£×oĪĪ»”£×Śģō“ś±ķÖų¼Ņ×å×ęĻČŠÅŃöµÄ(yØu)ŠćĪĻƊĪŹ½£¬¾ßÓŠŻ^“óµÄÓ°ķĮ¦ŗĶvŹ·rÖµ”£×ŚģōÖ÷ówĪåéŗČżßM£¬½ØÖžĆę·e1131Ę½·½Ć×£¬

ĒŹĻ׌×VÓŻd£¬Ć÷³ēEŅŃƮğ£Ø1639£©ŗžV²¼ÕžŹ¹

ĒɊĬ³«½Ø”£1941ÄźŠĀĖÄܳ·ėxĶīÄĻr£¬ŌŚ“ĖģōÕŁé_øęe“󞣬ÓÖéøļĆüßzÖ·”£ŹĒ¬F(xiؤn)“ę׌ģō®ÖŠ,ĪØŅ»·Q”°“ó׌ģō”±µÄ£¬ŹĒĆÆĮÖ

ĒŠÕµÄģōĢĆ”£ģōĢĆ“óéTÉĻµÄMī~”°

ĒŹĻ“ó׌ģō”±Īå×Ö£¬éĆ÷ŅŲāŌÉś

ĒųąĖłų£¬ų·ØÉn¹ÅĘęŅŻ£¬ČēĄĻäæŻĢŁ£¬»„éĪÖł£»ĢģĢŻŹÆ££¬×ŌĻąć^ßB”£“óéTÉß

ßÓŠŅ»ø±ęy½š×ÖµÄéŗĀ(liØ¢n)£¬ŹĒĆ÷ČfvßMŹæ”¢ÜæhÖŖæhĄī°īČAĖł×«£¬ĘäĀ(liØ¢n)ĪÄé”°ŃÓĮźŹĄÉ÷½×ó£¬ÜĄļĆū¼ŅÖųĖ®Ī÷”±”£

ĒŹĻ“ó׌ģōµÄÕūów²¼¾Ö£¬ŅĄÖŠŻS¾½ØéTd”¢ĻķĢĆ””[Ō¼]