Äś¬F(xiؤn)ŌŚµÄĪ»ÖĆ£ŗŹ×ķ(yØØ) > °²»ÕŹ”ĀĆÓĪ

°²»ÕŹ”ĪÄĪļ¹ÅŪE½é½B

üSɽŹŠ Šū³ĒŹŠ °²cŹŠ ³ŲÖŻŹŠ ŗĻ·ŹŹŠ ŁńÖŻŹŠ Įł°²ŹŠ ĖŽÖŻŹŠ ø·ź(yØ¢ng)ŹŠ ³üÖŻŹŠ ńR°°É½ŹŠ »“ÄĻŹŠ ŹŗžŹŠ »“±±ŹŠ ć~ĮźŹŠ °ö²ŗŹŠ °²»ÕŹ”ĪÄĪļ¹ÅŪE °²»ÕŹ”¼tÉ«ĀĆÓĪ °²»ÕŹ”ĆūČĖ¹Ź¾Ó °²»ÕŹ”²©Īļš^ °²»ÕŹ”Ź®“óģōĢĆ °²»ÕŹ”Ź®“ó¹Å“å 5A¼(jØŖ)¾°

^(qر) 4A¾°

^(qر) °²»ÕŹ”Ź®“ó¾°üc(diØ£n) °²»ÕŹ”Ź®“óĆāŁM(fØØi)¾°üc(diØ£n) Č«²æ °²»ÕŹ”ĢŲ®a(chØ£n) °²»ÕŹ”ĆĄŹ³ °²»ÕŹ”µŲĆū¾W(wØ£ng) °²»ÕŹ”ĆūČĖ [ŅĘÓ(dØ°ng)°ę]

241”¢ģŗź(yØ¢ng)Čżņ

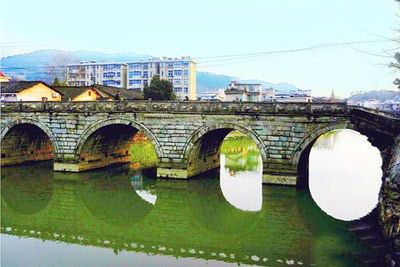

””””ģŗź(yØ¢ng)ČżņĪ»ÓŚŠū³ĒŹŠģŗµĀæh³Ēģŗź(yØ¢ng)ę(zhØØn)»ÕĖ®ŗÓÉĻ”£ģŗź(yØ¢ng)Čżņ°üĄØ“¾Ō“ņ”¢¼Üŗēņ”¢üSś(jج)ņ£¬¾łMæē»ÕĖ®ŗÓ£¬|Ī÷×ßĻņ”£ŹĒ°²»ÕŹ”ĪÄĪļ±£×o(hØ“)ĪĪ»”£“¾Ō“ņÉĻŹŠņ£ŗŹ¼½ØÓŚ±±ĖĪŲSČĪŠēÄź£Ø¹«ŌŖ1082ŌŖ£©¾ÅŌĀ£¬Āä³ÉÓŚ¹ļŗ„Äź£Ø¹«ŌŖ1083Äź£©ĖÄŌĀ£¬éÖŖæhńR×MĖł²ż½Ø£¬É®Ī©ģoļ»Æ£¬ĆńŻ²Ä”¢¾č¹Č”¢·žŅŪ”¢«I(xiؤn)½šÕߣ¬Ź®·ÖŪxÜS”£¹ŹŻp¶ųŅ×Åe½Ø³É”£³õĆū£ŗ”°Ę½Õžņ”±”£ÄĻĖĪé_(kØ”i)ģū¶”Ʈğ£Ø¹«ŌŖ1207Äź£©£¬ÖŖæhĄīŃÓÖŅŠŽŻŻ£¬Ņ×Ćū£ŗ”°“¾Ō“ņ”±”£¼Ī¶Ø¶”³óÄź£Ø¹«ŌŖ1217Äź£©ÖŖæh·½YÖŲŠŽ£¬øÄĆū£ŗ”°æēŌĘņ”£”±µv³õÄź£Ø¹«ŌŖ1253Äź£©£¬ÖŖæhŚw³ēÉęŌŁŠŽ£¬·Qé£ŗ”°Čšŗēņ”£”±ŌŖ“śÖĮŌŖøż³½Äź£Ø¹«ŌŖ1280Äź£©£¬ß_(dØ¢)ō»Ø³ą£ØÖŖæh£©°¢¶dÖŲŠŽ£¬Ćūé£ŗ”°ÓĄ°²ņ”£”±ŌŖ“śŌŖŲŅŅĪ“Äź£Ø¼s¹«ŌŖ1295Äź£©£¬æhŅüĶõµŠŽæ£¬ČŌĆū£ŗ”°“¾Ō“ņ”£”±Ć÷“śÓĄ·(lØØ)Ź®Äź£Ø¹«ŌŖ1412Äź£©£¬ÖŖæh×TĒą¢ņŅĘ””[Ō¼(xج)]

242”¢Źę¼ŅĻļ¹ÅĆń¾ÓČŗ

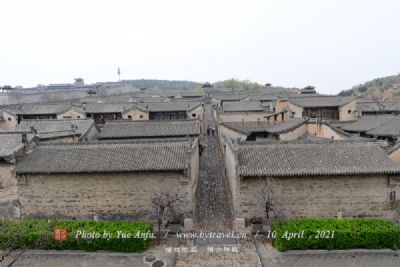

””””Źę¼ŅĻļ¹ÅĆń¾ÓČŗŹę¼ŅĻļĪ»ÓŚČAź(yØ¢ng)ę(zhØØn)æ(jØ©)ĻŖæh²©Īļš^|Č(cØØ)£¬“óów±£“ęĒå“śµÄŌÓŠ½ÖĻļ²¼¾Ö£¬ĘäÖŠ12Ģ(hؤo)”¢27Ģ(hؤo)”¢28Ģ(hؤo)Čż¹ÅĆń¾Ó±£“ęŻ^ŗĆ£¬ĪÄĪļr(jiؤ)ÖµŻ^øß”£ŗśÖ„ĒŁÕ¬×ųĀäŌŚČAź(yØ¢ng)ę(zhØØn)Źę¼ŅĻļ27Ģ(hؤo)£¬½ØÓŚĒå“ś£¬×ų±±³ÆÄĻ£¬Õ¼µŲĆę·e420Ę½·½Ć×£¬Ō½ØÖžéÉĻĻĀ¦(duج)ĢĆ£¬¶ž§ĶØŽD(zhuØ£n)£¬ÖŠŌO(shØØ)Ģģ¾®£¬|Ī÷ū·æ”£ŌÕ¬ÓĆĮĻ“T“ó£¬×ö¹¤eÖĀ£¬Įŗֳȫ²æ×ö³É·½ŠĪ£¬ŹŅČ(nØØi)µÄľ(gØ°u)¼žĀŌŹ©µńæĢ£¬ÖŠßM(jجn)µÄÉĻŹ×ÓŠŅ»KÖģĘįĆč½šų(shر)ÓŠ”°źČÓ¢¹ŚÉē”±µÄŲŅī~£¬ŹĒĒå³ÆĒ¬Ā”¶žŹ®ČżÄź£¬“ĖÕ¬Ö÷ČĖ¾ÅŹ®“óŪr(shØŖ)£¬®(dØ”ng)r(shØŖ)µÄæhĮīŁ(zØØng)ĖĶµÄ”£|Č(cØØ)éN·æŗĶø½Ł·æ”£“ĖÕ¬×ö·ØŻ^ÉŁ£¬ÓŠŅ»¶ØµÄĖŠg(shØ“)r(jiؤ)Öµ”£ŹęÉŁĆōÕ¬×ųĀäŌŚČAź(yØ¢ng)ę(zhØØn)Źę¼ŅĻļ28Ģ(hؤo)£¬×ų±±³ÆÄĻ£¬Õ¼µŲĆę·e195Ę½·½Ć×£¬½ØÓŚĆ÷Ä©Ēå³õ”£ŌÕ¬éÉĻĻĀ¦(duج)ĢĆ£¬¶žĒĶØŽD(zhuØ£n)£¬|Ī÷ū·æ£¬ÖŠŌO(shØØ)Ģģ¾®£¬ČżŗĻĶĮµŲĘŗ£¬-·ā»š¦”£ŌÕ¬ÓĆĮĻ“T“ó£¬Įŗֳȫ²æ×ö³É·½ŠĪ£¬ŹŅČ(nØØi)µÄľµń(gØ°u)¼žĀŌŹ©µńæĢ”£ÖŠßM(jجn)µÄÉĻŹ×ŌÓŠ””[Ō¼(xج)]

243”¢ŠĀĖÄÜČżÖ§ź (duج)Ė¾Įī²æÅfÖ·

””””ŠĀĖÄÜČżÖ§ź (duج)Ė¾Įī²æÅfÖ·Ī»ÓŚŹŗžŹŠ·±²żæh£¬Äź“śéĆńų(guØ®)”£938Äź12ŌĀ£¬ŠĀĖÄÜČżÖ§ź (duج)Ė¾Įī²æÓÉÄĻĮźÉ³©½ĒŅĘńv±¾æhÖŠ·Ö“唣Ė¾Įī²æŌO(shØØ)ÓŚ“åÄĻŠģ¼ŅäĘÕ¬£¬ø±Ė¾ĮīT×TÕšĮÖ×”ŌŚĖ¾Įī²æ¦(duج)éTŠģ³ēµĄ¼Ņ”£½Øų(guØ®)ŗ󣬊ģ¼ŅäĘ”¢Šģ³ēµĄÉō·æĪŻŅŃøĽأ¬ČżÖ§ź (duج)¾±ųµÄ²Łö(chØ£ng)ÉŠ“ę”£1938Äź11ŌĀ26ČÕ£¬ČÕÜÕ¼īI(lØ«ng)ĮĖć~Įźæh³Ē¼°“óĶØ”¢ķ°²µČµŲ£¬ŗóÓÖÕ¼īI(lØ«ng)ĮĖ“ó°ė(gØØ)ć~Įźæh”£ų(guØ®)ĆńühŹŲܳ·ĶĖŗó£¬ų(guØ®)ĆńühµŚČżš(zhؤn)

^(qر)¢Ķī½æ¹ČÕµÄĒ°¾ć~Įź”¢·±²ż”¢ÄĻĮźĖÄ

^(qر)wŠĀĖÄÜ·Ą

^(qر)”£12ŌĀ£¬µŚČżÖ§ź (duج)·īĆüÄÄĻŹŠūµŲ

^(qر)Öš²½ŅĘ·Ąµ½ć~ÄĻ·±µŲ

^(qر)£¬Ö§ź (duج)Ė¾Įī²æńvŌŚÄĻĮźµÄɳ©Ä_£¬ÕžÖĪ²æńvć~ĮźµÄŃą×ÓÄĮ£¬µŚĪåF(tuØ¢n)F(tuØ¢n)²æńvųP»Ėɽ”£ŗóŅņ?qر)¦ČÕÜ×÷?zhؤn)ŠčŅŖ£¬Ü²æÓÖĻČŗóÕ{(diؤo)Ņ»Ö§ź (duج)Ņ»F(tuØ¢n)”¢¶žÖ§ź (duج)ČżF(tuØ¢n)ķ(lØ¢i)ć~·±Ē°¾£¬ß@ÓŌŚć~·±Ē°¾½y(tØÆng)wČżÖ§ź (duج)Öø]µÄŠĀĖÄܹ²ÓŠ2000ÓąČĖ”£1939Äź4ŌĀ£¬é±ćÓŚīI(lØ«ng)§(dØ£o)ŗĶÖø]ČżÖ§ź (duج)ŌŚć~·±µŲ

^(qر)µÄ»ī””[Ō¼(xج)]

244”¢æ¼ĻŖ¹Å½ØÖžČŗ

””””æ¼ĻŖ¹Å½ØÖžČŗ£Øæ¼ĻŖ“åÄĻĀ·Ķ¤”¢ĶōŁFĻćÕ¬”¢ŗśĢģĻćÕ¬£©Ī»ÓŚ°åņī^ąl(xiØ”ng)æ¼ĻŖ“壬ĘäÖŠæ¼ĻŖ“åÄĻĀ·Ķ¤¼°ĶōŁFĻćÕ¬”¢ŗśĢģĻćÕ¬±£“ęŻ^ŗĆ£¬¦(duج)ŃŠ¾ææ¼ĻŖ¼tÉ«øļĆüvŹ·ŗÜÓŠr(jiؤ)Öµ”£æ¼ĻŖ“åÄĻĀ·Ķ¤×ųĀäÓŚæ¼ĻŖ“å“åĪ²£¬×ų±±³ÆÄĻ£¬|Ī÷×ßĻņ£¬·Ū¦÷ģĶߣ¬ČĖ×Öķ£¬Īég½ØÖž£¬Õ¼µŲĆę·e22Ę½·½Ć×£¬½ØÓŚĒåÄ©£¬2015ÄźßM(jجn)ŠŠĮĖÕūówŠŽæ£¬±£“ę¬F(xiؤn) īĮ¼ŗĆ£¬vŹ·r(jiؤ)ÖµŻ^øß”£1933Äź£¬¼tܵŚĪå“Ī·“ś½ĖŹ§”ŗó£¬Ö÷Į¦²æź (duج)?wØØi)?zhؤn)ĀŌŽD(zhuØ£n)ŅĘ£¬ĮōĻĀ²æ·Ö¹ĒøÉühTĄ^Ąm(xØ“)ŌŚĶīÄĻŅ»§°l(fØ”)Õ¹µŲĻĀ½M攣Źęō(mØØng)ŠÜķ(lØ¢i)µ½æ¼ĻŖ“åŅ»§é_(kØ”i)Õ¹øļĆü¹¤×÷£¬æ¼ĻŖ“åÄĻĀ·Ķ¤×÷éŅ»(gØØ)ĆŲĆÜĀ(liØ¢n)½j(luØ°)üc(diØ£n)£¬µŲĻĀühĶ¬Ö¾ŌŚ“Ė½ÓŹÕ”¢÷ßføļĆüŠÅĻ¢”£ĶōŁFĻćÕ¬×ųĀäÓŚæ¼ĻŖ“å“åÖŠŃė£¬×ų±±³ÆÄĻ£¬Ņ»ßM(jجn)Čżé_(kØ”i)ég£¬¶žÓĒ·æ£¬ĒÓégøß2Ć×£¬Ó²É½ĪŻķ£¬ČżŗĻĶĮµŲĘŗ£¬½ØÓŚĒåÄ©Äźég£¬±£“ę¬F(xiؤn) īŅ»°ć”£×ųĀäÓŚæ¼ĻŖ“å“åÖŠ£¬×ų±±³ÆÄĻ£¬Ņ»ßM(jجn)Čżé_(kØ”i)ég£¬¶žÓĒ·æ£¬Ó²É½ĪŻķ£¬ČżŗĻĶĮµŲĘŗ””[Ō¼(xج)]

245”¢“XɽĢģÖ÷½ĢĢĆ

””””“XɽĢģÖ÷½ĢĢĆ£¬Ī»ÓŚ“Xɽæh³ĒźP(guØ”n)£¬ÓɼÓÄĆ“óŗĶ·Øų(guØ®)÷½ĢŹæĀ(liØ¢n)ŗĻ½ØÓŚ1914Äź£¬1917Äźæ¢¹¤”£Õū(gØØ)½ĢĢĆÕ¼µŲĆę·e9000¶ąĘ½·½Ć×£¬¬F(xiؤn)“ę½ØÖžĆę·e779Ę½·½Ć×£¬ÓÉēĒ”¢Ź„ĢĆ”¢øüŅĀŹŅČż²æ·Ö½M³É£¬ēĒ¼āķ£¬ÅcŹ„ĢĆŹ®×Ö½Ø֞ȻŅ»ów”£Ź„ĢĆĶāÓ^Ēą“uŠ”Ķߣ¬ć(shØŖ)o(wز)ČA£¬dČ(nØØi)½Y(jiئ)(gØ°u)Ķ(fØ“)ės£¬½š±ĢŻx»Ķ”£1998Äź5ŌĀ4ČÕ¹«²¼é°²»ÕŹ”Ź”¼(jØŖ)ĪÄĪļ±£×o(hØ“)ĪĪ»”£1882ÄźµĀų(guØ®)Ź„ŃŌž(huج)µÄ÷½ĢŹæé_(kØ”i)Ź¼ŌŚ“Xɽæhŗī¼ŅĒf÷²„ø£Ņō£¬1892Äź·Øų(guØ®)Éńø¦°¬ČRĪÖŌŚŗī¼ŅĒf½ØĮ¢ĮĖ½ĢĢĆŗĶW(xuئ)Š££¬é_(kØ”i)Ź¼ĮĖĢģÖ÷½ĢŌŚ“XɽÄĖÖĮĖŽÖŻµÄ÷²„µÄvŹ·”£1929ÄźĢģÖ÷½ĢŌŚĶī±±³ÉĮ¢ĮĖ°ö²ŗ½Ģ

^(qر)£¬ĖŽæh”¢ģ`čµ”¢ćōæhµÄ½ĢÕ(wØ“)wĘä¹ÜŻ £¬¶ų“XɽµÄ½ĢÕ(wØ“)twŠģÖŻ½Ģ

^(qر)¹ÜŻ £Ø“XɽæhÓŚ1955Äźw°²»ÕŹ”£©”£½Ģž(huج)ŌŚø÷µŲé_(kØ”i)ŽkW(xuئ)Š£”¢įt(yØ©)ŌŗŗĶ“ČÉĘŹĀI(yØØ)£¬ĘäÖŠÓŠĖŽæh³ēÕęÖŠW(xuئ)”¢“Xɽ³æ¹āÖŠW(xuئ)ŗĶćōæh³ēÕżŠ”W(xuئ)£Ø1949ÄźĶ£Žk£©£¬ŠÅĶ½ß_(dØ¢)µ½””[Ō¼(xج)]

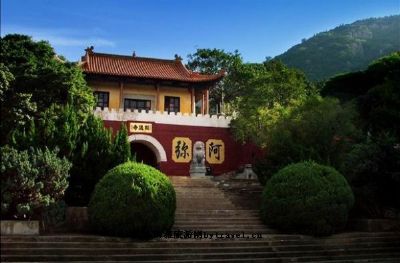

246”¢°ėĖž±£Šl(wØØi)š(zhؤn)ÅfÖ·

””””°ėĖž±£Šl(wØØi)š(zhؤn)ÅfÖ·°ėĖž±£Šl(wØØi)š(zhؤn)ÅfÖ·Ī»ÓŚ°ėĖžę(zhØØn)Ī÷±±¹āɽɽĘĀÉĻ£¬ÄæĒ°Ļµų(guØ®)¼Ņ¼(jØŖ)ÖŲüc(diØ£n)ĪÄĪļ±£×o(hØ“)ĪĪ»”¢Ź”¼(jØŖ)Ū(ؤi)ų(guØ®)Ö÷Įx½ĢÓż»łµŲ”£°ėĖžĮŅŹæĮź@Ī»ÓŚ°ėĖž±£Šl(wØØi)š(zhؤn)ÅfÖ·£¬°ėĖž¹Å·Q°×Ėž£¬vŹ·ÓĘ¾Ć£¬ŅņĖžĖśµ¹ČżÓ£¬H“ę°ė(gØØ)Ėž£¬¹ŹĆū°ėĖž£¬µŲĆūŅą·Q°ėĖž¼Æ”£°ėĖž¼ÆµŲĢĢKĶīÉŹ”µÄķģķō”¢ĢģéL(zhØ£ng)”¢ķ(lØ¢i)°²”¢ĮłŗĻ”¢¼ĪɽĪåæh½»½ēĢ£¬ĖÄÖÜĒšĮźĘš·ü£¬š(zhؤn)ĀŌµŲĪ»Ź®·ÖÖŲŅŖ”£Ņ»¾ÅČż¾ÅÄźĒļŠĀĖÄܵŚĪåÖ§ź (duج)é_(kØ”i)±ŁĮĖŅŌ°ėĖž¼ÆéÖŠŠÄµÄ»“ÄĻ½ņĘÖĀ·|æ¹ČÕÓĪōøłž(jØ“)µŲ£¬³õ²½“ņé_(kØ”i)ĮĖ»“ÄĻĀ·|³ŗó湚(zhؤn)¾ÖĆę”£Ņ»¾ÅĖÄ”šÄźČżŌĀŌŚŹY½éŹÆµÄ²ßĻĀ£¬°²»ÕĄīĘ·ĻÉ£¬½ĢKķnµĀĒŚÉīBܦ(duج)ĪŅĶī|µŲ

^(qر)(shØŖ)ŠŠ|Ī÷Aō£¬ĶżDĻūēĪŅŠĀĖÄÜ²æź (duج)£¬ĪŅÜŌŚ0ÖŠŌ¾Öų(shر)Ó-Ķ¬Ö¾ĀŹīI(lØ«ng)ĻĀ£¬¦(duج)-īB¹ĢÅɵÄßM(jجn)¹„ÓčŅŌŌ(jiØ”n)Q·“ō£¬Ō”ŃŖ^š(zhؤn)£¬ōĶĖĮĖīBܶą“ĪßM(jجn)¹„£¬×ī½KČ”µĆ°ėĖž±£Šl(wØØi)š(zhؤn)µÄŁĄū”£°ėĖžµŲ

^(qر)µŲŠĪėU(xiØ£n)ŅŖ£¬É½Ż(shج)Čēh(huØ¢n)£¬æ¹ČÕš(zhؤn) (zhØ„ng)r(shØŖ)ĘŚéŠĀĖÄÜŌŚ½ņĘÖĀ·|µÄ””[Ō¼(xج)]

247”¢ŗž“å¹ÅĆń¾ÓČŗ

””””Ź”¼(jØŖ)ĪÄĪļ±£×o(hØ“)ĪĪ»£¬×ųĀäŌŚæ(jØ©)ĻŖæh·üXę(zhØØn)¾³Č(nØØi)£¬ŗž“å¹ÅĆń¾ÓĖŲŅŌ“uµńéTÕÖÖų·QĆꏥ£¬ÓČŅŌÓąÉēĶś”¢ÕĀ×ęĶś”¢ÕĀ×ę(qiØ¢ng)”¢ÕĀŠćÕäµČĖÄōÕßé“ś±ķ”£ß@Š©“uµńéTÕÖµÄļL(fØ„ng)øńČ(nØØi)ČŻø÷²»ĻąĶ¬£¬¾Ķ¹¤ĖĖ®Ę½¶ųŃŌ£¬æÉÖ^¾«ĆĄ½^£¬ĒÉZĢģ¹¤£¬é÷½y(tØÆng)»ÕÅÉĖłŗ±Ņ(jiؤn)£¬¾ßÓŠŻ^øßµÄĪÄĪļr(jiؤ)Öµ”£1998Äź5ŌĀ£¬¹«²¼éŹ”¼(jØŖ)ĪÄĪļ±£×o(hØ“)ĪĪ»£¬ÅśŹ(zhسn)ĪÄĢ(hؤo)ĶīÕž”¾1998”æ16Ģ(hؤo)”£ÕĀŹĻ׌ģō£ŗŹ”¼(jØŖ)ĪÄĪļ±£×o(hØ“)ĪĪ»£¬×ųĀäŌŚ·üXę(zhØØn)ŗž“壬æĆę·e867.5Ę½·½Ć×£¬éĒå“ś½ØÖž”£ŌģōĢĆéĒ°”¢ÖŠ”¢ŗóČżßM(jجn)£¬×ųĪ÷³Æ|£¬Ē°ßM(jجn)éTĒéŠŖɽŹ½ĪŻķ£¬Ģ§Įŗ”¢“©¶·KÓĆŹ½Įŗ¼Ü£¬ČżŗĻĶĮµŲĘŗ£¬Ęö·ā»š¦£¬xéT²ŹĄLĒŲŹå”¢Ī¾ßt¹§£¬ĘäŗóŹĒĶ„Ōŗ”¢ĄČT£¬ĄČTĆęéČżég£¬ßM(jجn)ÉīŅ»ég£¬ŌO(shØØ)¹°Ü£¬Ķ„ŌŗlŹÆäÖž”£ÖŠŌO(shØØ)š®µĄ£¬ĻķĢĆĆęéČżég£¬ßM(jجn)ÉīČżég£¬Ē°²½ŌO(shØØ)ČĖ×ÖÜ”£Ģ§Įŗ”¢“©¶·KÓĆŹ½Įŗ¼Ü£¬ČżŗĻĶĮµŲĘŗ”£ĘäŗóĶ„Ōŗ£¬ÄĻ±±¶ĖŌO(shØØ)Å_(tØ¢i)ėAµĒÉĻĒ£¬ĒĆęéĪå””[Ō¼(xج)]

248”¢ż?zhØŖ)¶¶“ßzÖ·

””””ż?zhØŖ)¶¶“ßzÖ·ÓÖĆūŗĶæhŌ³ČĖßzÖ·,»ņż?zhØŖ)¶¶“ŗĶæhŌ³ČĖßzÖ·.ŌŚ°²»Õ³²ŗžŹŠŗĶæh¾³Č(nØØi)”£ŌŚæh³ĒĪ÷±±45¹«ĄļµÄĢÕµźąl(xiØ”ng)Ķō¼Ņɽ±±ĘĀ”£µŲ¾ÓéL(zhØ£ng)½ĻĀÓĪ£¬Ī»ÓŚ±±¾©Ō³ČĖŗĶצĶŪŌ³ČĖÖ®égÖŠégµŲ§”£(gØ°u)³É¶“ŃصĵŲÓĻµŗ®ĪäĻµ°×ŌĘr£¬¶“ŃØøß³öŗ£Ę½Ćę23Ć×”£1973Äź¶¬£¬ĢÕµźąl(xiØ”ng)Žr(nØ®ng)ĆńÅdŠŽĖ®Ąūr(shØŖ)£¬°l(fØ”)¬F(xiؤn)ż?zhØŖ)¶¶“?nØØi)Āń²ŲÖųŲSø»µÄ¼¹×µÓ(dØ°ng)Īļ»ÆŹÆ£¬ÖŠų(guØ®)æĘW(xuئ)Ōŗ¹Å¼¹Ó(dØ°ng)ĪļÅc¹ÅČĖīŃŠ¾æĖłŗĶŹ””¢æh漹Ź¤×÷ÕßĀ(liØ¢n)ŗĻæ¼²é£¬ÓŚ1980Äź11ŌĀ4ČÕ¾ņ³öŅ»¾ßĶźÕūµÄŌ³ČĖī^Éw¹Ē£¬Ņ»K×óĻĀČ(cØØ)ĻĀīM¹ĒĖéʬŗĶČż(gØØ)ĮćŠĒµÄŃĄżX”£ß@(gØØ)ī^Éw¹Ē£¬ÖŠµČ“󊔣¬ÄX¤ŗń£¬ī~¹ĒµĶĘ½£¬Ć¼¹Ē“ÖĀ”£¬Ä¹Ś īæp”¢Źø īæp”¢ČĖ×ÖæpÉŠĪ“ÓśŗĻĶĘy(cØØ)£¬ŗĶæhŌ³ČĖī^Éw¹Ēé20q×óÓŅµÄĒąÄź(gØØ)ów”£²¢°l(fØ”)¬F(xiؤn)ÓŠ“ÖĀŖµÄŹÆĘ÷”¢¹ĒĘ÷ŗĶ»šżµÄ¹Ēʬ”¢»Ņ aµČßzŪE”£ŌŚĶ¬Ņ»¶“ŃØ¶Ń·eÓÖŠ£¬ß°l(fØ”)¬F(xiؤn)²øČéīÓ(dØ°ng)Īļ»ÆŹÆ25·N£¬¼ÓÉĻųB(niØ£o)ī”¢ÅĄŠŠÓ(dØ°ng)Īļ»ÆŹÆ¹²ÓŠ50¶ą·N”£ĘäÖŠÓŠ±±””[Ō¼(xج)]

249”¢øš“óĪŻ

””””øš“óĪŻĪ»ÓŚĖ®ŗšę(zhØØn)ń{ģF“åŁĄū½M£¬ÓÉīDĒńĢĆŅ»ŹĄ×ęøšÓ^²ģµÕĻµŗóŅįøšøßÖŖÖ®×Óøš±”¢øš³ÉÓ¢”¢øšāłČżČĖČŚŁY£¬vr(shØŖ)7ӹğ?duج)IŌģ½Ø³É”£øš“óĪŻŹ¼½ØÓŚĒå“śæµĪõÄźég£¬ŌųŌŚæµĪõ19Äź”¢49ğɓĪéĢĆČ(nØØi)ÄŠ¶”æĘÅeßM(jجn)Źæ”¢ÖŖŹĀ”¢ąl(xiØ”ng)ÖŖ¶ųßM(jجn)ŠŠŠŽæ”°¹ā׌”±”£ŌŚÖŠdĢĆŗĶŗódĢĆÉĻÓŠ”°ąl(xiØ”ng)Ōu(pØŖng)ÉĘŠŠ”±”¢”°żXµĀšB(yØ£ng)(yØu)”±ÉKßM(jجn)ŹæµŚ”¢“ó·ņµŚŁRŲŅģ¼ž”£ŗódĢĆÉĻ[·ÅÖųŹ®×K·“Ó³øšŹĻ¼Ņ×åŹĄĻµ×ŚģöźP(guØ”n)ĻµµÄĮŠ×ęĮŠ×ŚÅĘĪ»”£īDĒńæ¤ß@Ö§·æī^£¬Ęł½ń÷µ½29“ś”£øš“óĪŻµÄČūæŚ¦ŌŚ®(dØ”ng)?shØ“)ŲĶ¬ī½ØÖžÖŠĘäĢŲüc(diØ£n)øü¼ÓĶ»³ö”£¦±Śøß5Ć×£¬Ćęé8.8Ć×£»¦ĆęÄ„“u£¬Ę½µńĮāŠĪ¼y£¬¦Č¹ĄLŌĘĄ×¼y£¬éÜĻĀø”µń¶·¹°£¬ĆÜĆÜ

²

²£»¶·¹°ĻĀAµńĖÄ(gØØ)”°¾Õ»Øī^”±Ķ¹³ö¦Ćę£¬²¢ÓĆ“ÖŗŚ¾¼yī}æĢ”°Ó^²ģĮ÷·¼”±ĖÄ(gØØ)“ó×Ö”£ß@Š©ĢŲüc(diØ£n)¶¼ów¬F(xiؤn)³öĮĖ®(dØ”ng)r(shØŖ)µÄÖĘ“u±ŗż¹¤Ė·Ē³£ĻČßM(jجn)”£ÖŠdĢĆ“óĆ÷ĮĮ£¬µīŃĆŹ½“óAÖł6øł£¬ÖłµA(chس)¹ÄŠĪ£¬ø¹²æļĪļÓŠ»ØųB(niØ£o)µČ”£””[Ō¼(xج)]

250”¢ĢÄ銹ÅĆń¾Ó

””””ĢÄ銹ÅĆń¾ÓĪ»ÓŚģØæh³ĒĪ÷ÄĻ7.5¹«ĄļĢµÄą“åę(zhØØn)ĢÄ銓壬¹ÅĆń¾ÓéĆ÷Ēår(shØŖ)ĘŚĖł½Ø£¬Ö÷ŅŖ½ØÖž½é½BČēĻĀ£ŗŠĄĖłÓöżS¼°“ęšB(yØ£ng)ɽ·æ£ŗĒå¼ĪcÄźég½Ø£¬éĒåÉ»“ū}ß\(yØ“n)æÉĢõUÖ¾µĄÖ®µÜõU¢ß\(yØ“n)¹ŹÕ¬”°×ńÓ(xØ“n)ĢĆ”±µÄĘ«d£¬·ÖéÄĻ”¢±±É²æ·Ö£¬ÄĻ銥ĖłÓöżS£¬±±é“ęšB(yØ£ng)ɽ·æ£¬ÖŠégÓĆŅ»ĘĮ“óŠĶ»Ø¦Ļąøō£¬æÕ¼µŲĆę·e418.8Ę½·½Ć×”£½Ō鶞ÓĒ·æ”£ų(shر)żSČżé_(kØ”i)ég£¬ĒĻĀéd£¬ŲŅī~éĒåų(shر)·Ø¼ŅŗśéL(zhØ£ng)øż×ų(shر)”£É½·æŅąéČżé_(kØ”i)ég£¬Ē°ÓŠŻ^³ØĶ„Ōŗ£¬|ß

ÓŠß^(guØ°)ū£¬æÉÅcų(shر)żSĻąĶØ£¬ŲŅī~éĒåų(shر)·Ø¼ŅĶõĪÄÖĪĖłī}”£±£°¬ĢĆ£ŗĒå¼Īc³õÄź½Ø£¬Ō½ØÖžČŗŌÓŠŅ»°ŁĮć°Ėég·æ£¬ČżŹ®ĮłĢģ¾®£¬ŹĒ»ÕÖŻµŲ

^(qر)ÓŠĆūµÄ¾ŽÕ¬”£¬F(xiؤn)“ę±£°¬ĢĆ°×¹ūdéŌȿ׳“ódÖ®Ņ»”£Ōd±±Ļņ£¬Čżé_(kØ”i)ég£¬dĒ°”¢×ó”¢ÓŅÓŠ»ŲĄČ£¬ÖŠéĢģ¾®£¬Õ¼µŲĆę·e178.6Ę½·½Ć×£¬“óéTĶāÓŠ³ØĶ„Ōŗ£¬ĢĆĪ÷ÓŠ±Ü»šÅŖ£¬¢½ØÖžČŗ·Öéɲæ·Ö”£“ódĻ¤ÓĆćyŠÓľĮĻ£¬ÓĆ²Ä²»“󵫵äŃž«””[Ō¼(xج)]

251”¢¢ŗ£RÅc¢ŗ£¾®

””””ĆɳĒĆńégÓŠĘßĻÉ°Ė¾°µÄ÷Õf(shuØ)”£ŌŚĘßĻÉÖ®ÖŠÓŠŅ»ĻÉČĖ®(dØ”ng)?shØ“)Ų°ŁŠÕ·QĖūé¢ŗ£ĻÉ”£¢ŗ££¬Ćū“£¬×ÖÕŃßh(yuØ£n)£¬Ģ(hؤo)ŗ£óø£¬²³ŗ£ČĖ£¬½š³ÆßM(jجn)Źæ£¬Ź®Įłq¼°µŚ£¬ĪåŹ®q×÷Ō×Ļą”£Ņ»ČÕĻĀ³ÆĀ·ÓöÉĪ»µĄČĖ£¬Ņ(jiؤn)¢ŠŠ¶Y£¬Õ(qØ«ng)¢ÖĮĘä¼ŅÉŌ×ų£¬²¢Ļņ¢ÓŅ»½šåX£¬×ŌÄĆ³öėuµ°Ź®Óą(gØØ)£¬°Ńµ°¾ŌŚ½šåXÉĻ£¬¢Ņ(jiؤn)ĮĖ“óó@Ō»£ŗ”°Ģ«Ī£ėU(xiØ£n)ĮĖ”£”±µĄČĖŌ»”°Ō×Ļą£¬Äć²ÅÕęĢ«Ī£ėU(xiØ£n)ÄŲ£æ°é¾żČē°é»¢£¬¦(duج)²»¦(duج)£æ”±¢“ŠŃĪņ£¬¹Ł²»×öĮĖ£¬QĮĖ±ćŅĀµ½½KÄĻɽ³ö¼Ņ£¬ĖūŌĘÓĪr(shØŖ)µ½ß^(guØ°)ĆɳĒ£¬ŌŚĆɳĒ³ĒČ(nØØi)Ī÷±±ÓēŠŽ¾£¬½ØÓŠŅ»R£¬R|¦ĶāÓŠ¾®£¬Ļą÷é¢ĻµóøĢ£¬ÖĮ½ń¾®ÉĻĮōÓŠĄKŗŪ£¬»ņ¼“®(dØ”ng)r(shØŖ)ßzĮōÖ®ĻÉŪE¶ś”£ÖĮ½ń®(dØ”ng)?shØ“)ŲßĮ÷÷Öų”°¢ŗ£Åc½šóø”±µÄ¹ŹŹĀ”£ŌŚĄĻ³ĒČ(nØØi)Ī÷±±½ĒĢÓŠŅ»¹ÅRŗĶRŌŗ,R|¦ĶāÓŠŅ»Ė®¾®£¬ß@¾ĶŹĒĪŅæhĆńégĮ÷÷µÄ¢ŗ£RŗĶ¢ŗ£¾®”£Rėm²»“ó£¬ĆūĀÉõßh(yuØ£n)”£RÖŠÓŠČżÉńµī£¬ŌŚÖŠégÉńÅ_(tØ¢i)ÉĻ×ųÓŠŅ»Ī»ÅÖÅÖĆ꧊¦É«µÄÉńĻń£¬ŌŚĖūµÄɼēÉĻģÖųŅ»l“©ÓŠ””[Ō¼(xج)]

252”¢åÖŽÕĀŹĻ׌ģō

””””×ųĀäŌŚåÖŽ“åµÄÕĀŹĻ׌ģō£¬¾ąæ(jØ©)ĻŖæh³Ē9¹«Ąļ”£vŹ·ÉĻ,ŌģōŌųÓŠ¶ą“ĪŠŽ½Ø,×īŗóŅ»“ĪÖŲ½ØÓŚĆńų(guØ®)°ĖÄź£Ø1919Äź£©,“ĖŗóĪ“ÓŠ“óµÄŠŽæ”£ž(jØ“)ÓŠźP(guØ”n)ŁYĮĻÓŻd:åÖŽÕĀŹĻ׌ģōŹĒøłž(jØ“)ż“ØŗśŹĻ׌ģōµÄ½ØÖž¼¼ĖÖŲ½ØµÄ,Ņņ“Ė,ĖüµÄ½ØÖžļL(fØ„ng)Ć²Åcż“ØŗśŹĻ׌ģō»ł±¾ĻąĶ¬”£ŌģōÕ¼µŲĆę·e1295Ę½·½Ć×£¬±£“껳±¾ĶźÕū”£×Śģō×ų±±³ÆÄĻ£¬ÓÉĒ°”¢ÖŠ”¢ŗóČżßM(jجn)½M³É”£éTĒĒ°ÓŠŅ»(gØØ)Ņ(guØ©)Ä£Ż^“óµÄĶ„Ōŗ,Ķ„ŌŗµÄÄĻĻņÓŠŅ»×łĖÄֳȿéTÅĘĒŹ½ŌŗéT”£éTĒéÖŲéÜĪåųPĒ£¬Ē°éܵÄ|Ī÷Éß

ĮŠÓĆĖ®Ä„Ēą“uĘöÖž°Ė×ÖŠĪČÆéT,ĘäÉĻ·½ļŅŌų(shر)¾ķŹ½“uµńŲŅī~;xéTÉÅŌŅ»¦(duج)øß“ó±§¹ÄŹÆ¦(duج)ÖÅ,±§¹ÄŹÆµÄķ׳ēŅŌ¾«ĆĄø”µń¼yÓ,æ°·QŹÆµńĖŠg(shØ“)Ö®¾«Ę·”£éTĒÉĻµÄī~čŹŗĶ²©ļL(fØ„ng)°åÉĻµńæĢÓŠß³ŌļL(fØ„ng)ŌĘ”¢P(yØ¢ng)±ŽÉ³ö(chØ£ng)”¢Žr(nØ®ng)øū¼Ś·wµČD°ø£¬čņčņČēÉś”£ÖŠßM(jجn)ÓŠ14øłś“Ö1.63Ć×µÄćyŠÓAÖł£¬ĮŗńÉĻ¾«µń¼(xج)ēU£¬ÓŠĻóÕ÷Öų¶ą×Ó¶ąOµÄĘĻĢŃ”¢ĖÉŹó¼yļµČ””[Ō¼(xج)]

253”¢ĻĀ¼āĖž

””””ĻĀ¼āĖžĪ»ÓŚ»ÕÖŻæŚ“åÄĻ”£½ØÓŚĆ÷¼Ī¾ø¶žŹ®ČżÄź£Ø1544Äź£©”£ĖžĘßÓ°Ė½Ē£¬µ×ÓÖ±½¼s10Ć×£¬ÓÓæsŠ”£¬ĶāÓ^ČēåF£¬Ė×·Q”°æŚåF”±”£ĖžæÕŠÄHÉÓ£¬µŚŅ»ÓĖÄĆęĘöķ׳£¬¦ÉĻĄLÓŠ·šĻń£¬µŚ¶žÓ±ŚégĒ¶“uµńĆÄŲŅ£¬Č(nØØi)ē”°Ņķ·å”±¶ž“ó×Ö£¬ÅŌŹš”°¼Ī¾ø¶žŹ®ČżÄź¼×³½q£¬ÖńĻŖĪĢĶōµĄÖ²Ö(jØ«n)Į¢”±”£ĘäÓąĪåÓé(shØŖ)ŠÄ”£¬F(xiؤn)Ėžéܼ°ķ²æŅѧ”£“ĖĖž·ÖĆ÷ĻĀß

“óÉĻß

Š”£¬ŅņŗĪŗōé”°ĻĀ¼āĖž”±£æ¦(duج)“ĖĆńégĮ÷÷ÖųŅ»(gØØ)¹ŹŹĀ£ŗŗܹÅŗܹŵÄr(shØŖ)ŗņ£¬ß@Ėž»łĻĀŹĒæŚ¾®£¬ĘäÉīo(wز)±Č”£²»ÖŖÄÄŅ»Äź£¬ÓŠlüS÷X¾«¹Å¾®éĶõ£¬ÅdŃż×÷¹Ö£¬ÅŖµĆĪå¹Č²»ŹÕ£¬Čf(wؤn)Ćń½Šæą”£ĢģÉĻĶõÄøÄļÄļĻĀĮī£¬×¶žĄÉÉńĻĀ½ē³żŃż”£üS÷X¾«ÖŖµĄ×Ō¼ŗ](mئi)·ØøśĖūŻ^Į棬±ć¾Ķ½üć@ßM(jجn)ÄąĢ¶É³øCĄļ£¬ČĪÄćĻųĢģČ®ŌõĆ“ŗš£¬ČĪÄćŚsɽ±ŽĪčµĆ°Č°Čķ£¬ĖüŅ²²»Ā¶ī^”£¶žĄÉÉńŅ»Å£¬±ćÄŃüĄļČ”³öĮķŅ»¼žĆū½Š”°ĻĀ¼ā²ę”±µÄĪļ£¬ĆéŹ(zhسn)üS÷X¾«²ŲÉķĢŗŻŗŻ“ĢČ„”£ß@Ņ»“Ģėm](mئi)“ĢÖŠüS””[Ō¼(xج)]

254”¢“÷°²ĮŅŹæĹ

””””“÷°²£¬ŌĆū“÷ŃÜÓ(dØ°ng)£¬ÓÖĆū“÷±žź(yØ¢ng)£¬1924Äź

¢¼Óų(guØ®)ĆńøļĆüÜ”£®(dØ”ng)Ėū擵½×ęų(guØ®)ĢŌŚĪ£ėyÖ®ÖŠ£¬éĮĖ±ķß_(dØ¢)×Ō¼ŗę(zhØØn)æńģ®ÓŚŌŅ°£¬Ķģ¾ŽÓŚ¼Čµ¹µÄĮčŌĘŃÖ¾£¬Ėū×ŌŠŠøÄĆū½Š”°°²”±”£1925Äź£¬“÷°²ČėüSĘŅÜŠ£W(xuئ)Į(xØŖ)£¬35qr(shØŖ)³öČĪµŚ200éL(zhØ£ng)£¬ß@ŹĒ®(dØ”ng)r(shØŖ)ÖŠų(guØ®)Üź (duج)µŚŅ»Ö§£¬Ņ²ŹĒĪØŅ»Ņ»Ö§C(jØ©)Šµ»Æ”£1942Äź3ŌĀ£¬“÷°²ĀŹ²æČė¾ÅcČÕæÜ×÷š(zhؤn)”£Ķ¬¹Å±£Šl(wØØi)š(zhؤn)ÖŠ£¬“÷°²(xiا)ĻĀßzų(shر)£¬QŠÄĖĄŹŲ¹Ā³Ē£¬²¢Šū²¼£¬Čē¹ūéL(zhØ£ng)š(zhؤn)ĖĄ£¬ŅŌø±éL(zhØ£ng)“śÖ®£»ø±éL(zhØ£ng)š(zhؤn)ĖĄ£¬

¢Ö\éL(zhØ£ng)“śÖ®£»F(tuØ¢n)éL(zhØ£ng)š(zhؤn)ĖĄ£¬ I(yØŖng)éL(zhØ£ng)“śÖ®£¬ŅŌ“ĖīĶĘ£¬ø÷¼(jØŖ)½ŌČ»”£š(zhؤn)¶·ÖŠ£¬“÷¢ÜÓH×ŌĢįĘšC(jØ©)×÷š(zhؤn)£¬ĀŹīI(lØ«ng)µŚ200ŅŌH9000ČĖµÄź (duج)Ī飬æ¹ōÉČf(wؤn)¶ąČÕÜß_(dØ¢)12ĢģÖ®¾Ć£¬Ź¹ČÕÜŌāŹÜĮĖÄĻĒÖŅŌķ(lØ¢i)µÄµŚŅ»“ĪÖŲ“ó“ģ””£5ŌĀ18ČÕ£¬“÷°²ĀŹ²æĶ»ßM(jجn)¾ÖŠ±±²æɽ

^(qر)r(shØŖ)£¬Ķ»Č»Ōāµ½“ó¹ÉČÕÜ·üō£¬¼¤š(zhؤn)ÖŠ£¬“÷°²ŠŲø¹²æÖŠÖŲū£¬26ČÕŅņūæŚ¢ øŠČ¾ßz””[Ō¼(xج)]

255”¢»“±±ļ@ĶØĖĀ

””””ļ@ĶØĖĀĪ»ÓŚĻąÉ½żÉ½”¢»¢É½É·åÖ®Óų”£Ė×·QĻąÉ½R£¬ÓÖ·Qļ@ś(jج)ĶõR”£ČżĆęh(huØ¢n)ɽ£¬ÖÜśĮÖľŹ[»\£¬h(huØ¢n)¾³ÓÄĆĄ”£µĒĖĀɽéTæüĒĢ÷Ķū£¬ŹŠ

^(qر)±MŹÕŃŪµ×”£ž(jØ“)ĒåĶ¬ÖĪ°ĖÄź±®ĪÄŻd£ŗĪ÷xĢ«æµĪåÄźŌtÖTŗīÓ½ēČ(nØØi)ɽ“Ø£¬Åęų(guØ®)ČĖ¹łĒä½ØR£¬æĢćŌ»£ŗ”°Ī”Ī”ĻąÉ½£¬±PÓōń·³ē£¬ÉĻŖ(yØ©ng)·æŠÄ£¬ÅcĢģģ`_£¬ÅdŌĘ²„Óź£¬¼Ś·wŅŌŲS”±”£ĢĘÓĄ»ÕŌŖÄźÖŲ½Ø”£ĒåĒ¬Ā”¶žŹ®ĖÄÄź°²»ÕŃ²įøßx׹Õ(qØ«ng)°l(fØ”)ąūÖŲŠŽģōÓī”£Ćńų(guØ®)ÄźégÓÖÖŲŠŽ”£ĖĀČ(nØØi)ÖĮ½ńŖq“ęĖĪ”¢ŌŖ”¢Ć÷”¢Ēåv“śRÓīµÄ±®æĢ22·½£¬ĘäÖŠŅŌĒ¬Ā”»ŹµŪµÄÓłų(shر)”°»ŻĪŅÄĻĄč”±¹§Ä”±®ŗĶøßxų(shر)”°BĖ®ŃĀ”±±®æĢ×īŅżČĖ×¢Ä攣 ””ļ@ĶØĖĀ½ØÖžŅ(guØ©)Ä£ŗź„£¬²¼¾ÖŹčĄŹ”£ĖÄßM(jجn)“óŌŗ£¬ŌŗČ(nØØi)¹Å°Ų”¢ćyŠÓ

¢Ģģ”£ÓŠ·æĪŻ52ég£¬Ęä֊ɽéTæüĒ3ég£¬²ŲŹŅ 3ég£¬×ߥČ14ég£¬|Ī÷Åä·æø÷7ég£¬“óµī5ég£¬ŗóµī3ég£¬ņÅ_(tØ¢i) 1׳£¬Įł½ĒĶ¤1׳£¬ŠĀ½Ø±®ĄČ1Ģ”£¬F(xiؤn)“ę½ØÖž½Y(jiئ)(gØ°u)éĒå“śŹ½Ó£¬³żÉ½éTæüĒ”¢“óµī”¢Įł””[Ō¼(xج)]

256”¢üSɽµĒɽ¹ÅµĄ¼°¹Å½ØÖž

””””r(shØŖ)“ś£ŗĢĘÖĮĆńų(guØ®)µŲÖ·£ŗ°²»ÕŹ”üSɽŹŠüSɽ

^(qر)üSɽÓĪÓ[ķ浥£¬³õŹ¼ÓŚĢĘ“ś£¬ŠĪ³ÉÓŚĆ÷Ē壬°l(fØ”)Õ¹ÓŚĆńų(guØ®)£¬ĶźÉĘÓŚ®(dØ”ng)“ś”£ŅŌĢģŗ£éÖŠŠÄ£¬·Öé|”¢Ī÷”¢ÄĻ”¢±±ĖÄlÖ÷øɵĄ£¬ŻoŅŌÖ§µĄßB½Ó£¬ŠĪ³ÉŲĶØø÷¾°

^(qر)¾°üc(diØ£n)µÄ±PµĄ¾W(wØ£ng)½j(luØ°)”£ÄæĒ°£¬Č«É½ķ浥æéL(zhØ£ng)¼s85¹«Ąļ£¬ÓŠŹÆėA6.3Čf(wؤn)Óą¼(jØŖ)”£v“śäÖžķ浥µÄĶ¬r(shØŖ)£¬ßŌŚŃŲ¾ĻąŖ(yØ©ng)ŠŽ½ØĮĖŅ»Åśr(shØŖ)“śĢŲÉ«õrĆ÷£¬ĒŅÅc×ŌČ»ļL(fØ„ng)¹ā»„éŻxÓ³µÄĒÅ_(tØ¢i)”¢Ķ¤ņµČ¾°Ó^ŌO(shØØ)Ź©£¬ÕŪÉä³öüSɽ¾°Ó^½Ø֞ךÖŲ×ŌČ»µÄ I(yØŖng)(gØ°u)ĄķÄīŗĶĢģČĖŗĻŅ»µÄČĖĪÄĖ¼Ļė”£üSɽµĒɽ¹ÅµĄ¼°¹Å½ØÖžŹĒČĖīĢ½ŁŹÓĪ”¢é_(kØ”i)°l(fØ”)ĄūÓĆ×ŌČ»µÄÖĒ»Ū(chuؤng)Ōģ£¬ŹĒČ唢į”¢µĄ”¢ĆńĖ׵ȶąŌŖĪÄ»ÆŌŚüSɽ½»ČŚµÄ½Y(jiئ)¹ū£¬Ę䊎֞µÄv³Ģ¼“ŹĒŅ»²æüSɽ½ØŌO(shØØ)°l(fØ”)Õ¹µÄvŹ·£¬²»HŌŚüSɽvŹ·®a(chØ£n)Éśß^(guØ°)ÖŲŅŖÓ°ķ£¬¦(duج)ÓŚ®(dØ”ng)½ńüSɽĀĆÓĪ½(jØ©ng)ś(jج)ÅcĪĻưl(fØ”)Õ¹ČŌČ»°l(fØ”)]ÖųÖŲŅŖµÄ·eO×÷ÓĆ”£üSɽ¬F(xiؤn)“ęv“śÄ¦ŃĀŹÆæĢ300ÓąĢ£¬Ö÷ŅŖ·Ö²¼ŌŚŲČŖ”¢ÓńĘĮ”¢±±ŗ£”¢ŌĘ¹ČŗĶĖÉ¹ČµČ””[Ō¼(xج)]

257”¢ÖÜŌr“ŗ¹Ź¾Ó

””””ÖÜŌr“ŗ¹Ź¾ÓĪ»ÓŚüSɽŹŠŠŻæh£¬Äź“śéĒåÄ©”£ÖÜŌr“ŗ£¬×Ö¼ÄĆ·£¬h×壬×ę¼®°²»ÕŠŻ£¬1883Äź12ŌĀÉśÓŚŗž±±hæŚ”£1904Äź®

I(yØØ)ÓŚÉĻŗ£Ź„¼sŗ²“óW(xuئ)£¬ŗóø°ĆĄČėĶžĖ¹æµŠĮ”¢Ņ®ō?shØ“)ČŠ£W(xuئ)Į(xØŖ)½ĢÓż”¢ŠÄĄķµČ£I(yØØ)£¬1909ÄźµĆ“TŹæW(xuئ)Ī»ŗó»Ųų(guØ®)”£1911Äź

¢¼ÓĒåĶ¢ĮōW(xuئ)Éśæ¼Ō”££ØĻą®(dØ”ng)ÓŚæĘÅer(shØŖ)“śµÄž(huج)Ō£©ŹŚßM(jجn)Źæ£¬üc(diØ£n)ŗ²Į֣خ(dØ”ng)r(shØŖ)Éēž(huج)ÉĻ·Qß@æĘŗ²ĮÖé”°Ńóŗ²ĮÖ”±£©£¬³öČĪÉĻŗ£Ķ(fØ“)µ©¹«W(xuئ)ŠÄĄķW(xuئ)”¢ÕÜW(xuئ)½ĢT”£Ōų

¢Åcī»ŻcÖ÷¾ĪŅų(guØ®)µŚŅ»²æ”¶Ó¢h“ó×ֵ䔷¹¤×÷”£1912ÄźČĪÄĻ¾©ÅRr(shØŖ)Õžø®Ķā½»²æĆŲų(shر)£¬²¢ŌųČĪO֊ɽĻČÉśÓ¢ĪÄĆŲų(shر)”£1911Äź10ŌĀ10ČÕ£¬ŠĮŗ„øļĆü±¬°l(fØ”)”£11ŌĀ9ČÕĘš£¬W(xuئ)ĢĆŠū²¼Ķ£Õn”£1912Äź4ŌĀ£¬±±¾©Õžø®Ķā½»²æČĪĆüĢĘų(guØ®)°²éĒåČAW(xuئ)ĢƱO(jiØ”n)¶½£¬ÖÜŌr“ŗ±»Ęøé½ĢÕ(wØ“)éL(zhØ£ng)”£5ŌĀ1ČÕĒåČAW(xuئ)ĢĆÖŲŠĀé_(kØ”i)W(xuئ)”£10ŌĀ£¬ĒåČAW(xuئ)ĢĆ°“ÕÕ½ĢÓż²æźP(guØ”n)ÓŚ”¶ĘÕĶؽĢÓżŗŠŠŽk·Ø”·£¬¢”°W(xuئ)ĢĆ”±øÄ·Q”°W(xuئ)””[Ō¼(xج)]

258”¢OĮŗĪ

””””OĮŗĪĪ»ÓŚ°²»ÕŹ”ģØæhOĮŗ£¬ŹĒŠĀ°²½ÉĻÓĪ×ī¹ÅĄĻ”¢Ņ(guØ©)Ä£×ī“óµÄ¹Å“śrŗÓĪ£¬ŹĒ»ÕÖŻ¹Å“ś×īÖŖĆūµÄĖ®Ąū¹¤³Ģ£¬±»·Qé»ÕÖŻµÄ¶¼½Ńß”£ž(jØ“)æ¼×C£¬ŌēŌŚĢĘĖĪÄź“ś£¬ČĖ¾ĶŌųŌŚ“Ė¾ŹÆéĪ£¬¬F(xiؤn)ŌŚµÄ¹ÅĪéĆ÷“śÖŲ½Ø£¬ÓŠĆ÷Čf(wؤn)vČżŹ®ČżÄźŠŽĪÓŹĀ±®æÉæ¼”£ŌO(shØØ)Ó(jج)½Y(jiئ)(gØ°u)OĮŗĪæÉŠīÉĻÓĪÖ®Ė®£¬¾ĪĻĀÖ®Į÷”£o(wز)Õ¹ąøČ”¢ŠŠÖŪ”¢·Å·¤”¢æ¹ŗ飬¶¼æɼę¶ųĄūÖ®”£ĪéL(zhØ£ng)138Ć×£¬µ×27Ć×£¬ķ4Ć×£¬Č«²æÓĆĒåŅ»É«µÄŌ(jiØ”n)ŹÆ¾Ęö¶ų³É£¬ĆæKŹÆī^ÖŲß_(dØ¢)Óą”£Ėü¾ĘöµÄ½ØÖž·½·ØæĘW(xuئ)”¢ĒÉĆī£¬Ćæ¾Ź®KĒąŹÆ£¬¾łĮ¢Ņ»øłŹÆÖł£¬ÉĻĻĀÓÖ®égÓĆŌ(jiØ”n)ŹÆ¶ÕČēį²åČė£¬ß@·NŹÆŁ|(zhج)µÄ²åį·Qé”°·(wاn)¶Ø”±£¬Ņ²·QŌŖį”£ß@Ó£¬ÉĻĻĀÓČē“©ĮĖŹÆęi£¬»„Ļąć½Ó£¬OéĄĪ¹Ģ”£ĆæŅ»Óø÷lŹÆÖ®ég£¬ÓÖÓĆŹÆęißBęi£¬ß@ÓÉĻĻĀ×óÓŅ¾oĀ(liØ¢n)Ņ»ów£¬(gØ°u)Öž³ÉĮĖæē½¶ųÅPµÄŌ(jiØ”n)(shØŖ)OĮŗĪ”£ĪÖŠégÓŠé_(kØ”i)Ė®éT£¬ÓĆÓŚÅÅĖ®”£ų(guØ®)¼ŅÖųĆū¹Å½Ø£¼ŅąŠ¢ŪĘĻČÉśÕf(shuØ)£ŗ”°OĮŗĪµÄŌO(shØØ)””[Ō¼(xج)]

259”¢Ådś(jج)ņ

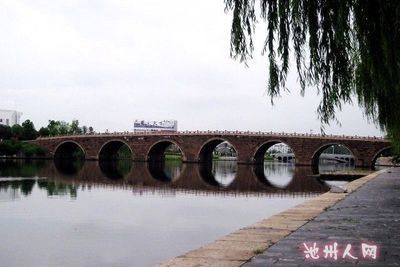

””””Ådś(jج)ņŌŚ³ŲÖŻ³Ē|¾ÅČAéTĶāµÄĒåĻŖŗÓÉĻ”£r(shØŖ)“śéĆ÷£¬Ī»ÓŚŁF³ŲŹŠ³Ē|”£ņÓŠĘßæ×£¬ÓÖŌ»”°Ęßæ×ņ”±”£¬F(xiؤn)鏔¼(jØŖ)Īı£ĪĪ»”£Ådś(jج)ņ½ØÓŚĆ÷Čf(wؤn)vŹ®ČżÄź(1583Äź)£¬Ēå¼Īc¶žŹ®ČżÄź(1818Äź)ÖŲŠŽ”£Ådś(jج)ņMæēÓŚŁF³ŲŹŠ³Ē|µÄĒåĻŖŗÓÉĻ£¬é»ØrĘßæ׏Æņ£¬Č«éL(zhØ£ng)239Ć×£¬9.4Ć×£¬øß¼s4Ć×”£ņ¹°ŅŌlŹÆæņŹ½ævĀ(liØ¢n)¾ķĘš£¬ņÉķĘöæpĻąåe(cuØ°)£¬ÄęĖ®ĆęĮ¢Ęö·ÖĖ®½šŃć³įņ¶ā”£Ōņ|ÖžÓŠæüŠĒĒ”¢ņĪ÷Į¢ÓŠ¹ŁĶ¤£¬ŗóŌā½ü“śš(zhؤn)»š¶ų²»“ę”£Ådś(jج)ņÅŌÓŠŅ»æĆ¹Åä(shØ“)£¬ŹĒŅ»æĆĻćÕĮä(shØ“)£¬ŅŃÓŠ50¶ąÄźµÄvŹ·£¬ŹĒ³ŲÖŻŹŠÓŠĆūµÄ¹Åä(shØ“)”£Ęßæ×ņ£¬¼“éÅdś(jج)ņ£¬é³ŲÖŻÓŠĆūµÄ¹Åņ”£ŌĻČĖ®ĒåŅ(jiؤn)µ×£¬ÓĪō~(yز)æɵ(shØ“)”£é³ŲÖŻŠ”Ź®¾°Ö®Ņ»£¬ŹĒķ(lØ¢i)³ŲÖŻĀĆÓĪµÄ±Ųæ“Ö®µŲ”£ž(jØ“)”¶ŁF³ŲæhÖ¾”·Żd£¬Ådś(jج)ņ£¬Ć÷Čf(wؤn)vŹ®ČżÄź£Ø1585Äź£©¢ĆĻĄ×Ōģ”£Ēå¼Īc¶žŹ®ČżÄź£Ø1818Äź£©£¬ÖŖø®¶¾¼ÖŲŠŽ£¬µĄ¹āȿğ£Ø1823Äź£©æ¢¹¤”£ŌÓŠ””[Ō¼(xج)]

260”¢“óæ×ģōĢĆ

””””“óæ×ģōĢĆŹĒæ×ČAĒåé¼Ņąl(xiØ”ng)×åČĖĖłŠŽµÄ׌ģō£¬Ņ²ŹĒ½»“ĶķĒår(shØŖ)ĘŚµÄŅ»½MŻ^éĶźÕūµÄ׌×幫¹²ģōÉē½ØÖž£¬ÖĮ½ńŅŃÓŠ100¶ąÄźvŹ·”£ÉĻŹĄ¼o(jج)80Äź“ś³õ£¬ŌģōĢƱ»ŗĻ·ŹŹŠÕžø®ĆüĆū鏊¼(jØŖ)ĪÄĪļ±£×o(hØ“)ĪĪ»£¬2004ÄźÓÖ±»ĆüĆū鏔¼(jØŖ)ĪÄĪļ±£×o(hØ“)ĪĪ»”£Õū(gØØ)ģōĢĆ×ų±±³ÆÄĻ£¬é“uľ½Y(jiئ)(gØ°u)£¬ĖłÓĆľ²Ä“Ö“óŗńÖŲ£¬ļ@µĆ¹Åć“ó·½”£ģōČ(nØØi)ŌÓŠ½Ø·æ60¶ąég£¬½Y(jiئ)(gØ°u)éµäŠĶµÄĒå“ś¹Å½ØÖž£¬Ēą“u¼t¦Ķ²×ÓĶߣ¬µńĮŗ®(huؤ)£¬ĒåŅ»É«ĢKŹ½ÓĶ²ŹĄL®(huؤ)”£Ęä½ØÖž²¼¾ÖĢŲüc(diØ£n)éÖ÷“Ī·ÖĆ÷×óÓŅ¦(duج)·QµÄŌŗĀ䣬·ÖééTĒ”¢²Ųų(shر)Ē”¢ģōĢĆ”¢ÉČ(cØØ)ū·æ”£²Ųų(shر)ĒéČ«Ä¾½Y(jiئ)(gØ°u)£¬øß¼s30Ć×£¬ÉĻĻĀÉÓø÷Čżég£¬ĘäŌģŠĶÅcɽ|Ēśø·æ×RµÄ“ó³ÉµīĻąĖĘ£¬ŠŪ„ŃÓ^”£ŌģōĢĆéÕū(gØØ)ŗĻ·ŹµŲ

^(qر)ėyµĆŅ»Ņ(jiؤn)µÄ¾ßÓŠŗń±±·½ļL(fØ„ng)Ī¶µÄ½ØÖž£¬ĢN(yØ“n)ŗÖųŲSø»µÄvŹ·”¢ĖŠg(shØ“)”¢æĘW(xuئ)ŗĶ¼o(jج)Äīr(jiؤ)Öµ”£æÉĻ§ŅņÄź“ś¾Ćßh(yuØ£n)ŗĶš(zhؤn)»šĘĘÄ£¬ļL(fØ„ng)¹āŅ»r(shØŖ)µÄ“óæ×ģōĢĆĻČŗó±»ČĖ®(dØ”ng)×÷¦(chس)²ŲŹŅ”¢¼ZÕ¾ŗĶŽk¹«ö(chØ£ng)Ėł””[Ō¼(xج)]