Дъ¬F(xiЁӨn)ФЪөДО»ЦГЈәКЧн“ > кғОчКЎВГУО

кғОчКЎКЎјү(jЁӘ)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ҪйҪB

°ІҝөКР Оч°ІКР ОјДПКР СУ°ІКР УЬБЦКР ЙМВеКР ПМк–КР қhЦРКР ҢҡлuКР г~ҙЁКР кғОчКЎОДОп№ЕЫE кғОчКЎјtЙ«ВГУО кғОчКЎГыИЛ№КҫУ кғОчКЎІ©Опр^ кғОчКЎК®ҙумфМГ 5Aјү(jЁӘ)ҫ°…^(qЁұ) 4Aҫ°…^(qЁұ) кғОчКЎК®ҙуҫ°ьc(diЁЈn) кғОчКЎК®ҙуГвЩM(fЁЁi)ҫ°ьc(diЁЈn) И«Іҝ кғОчКЎМШ®a(chЁЈn) кғОчКЎГАКі кғОчКЎөШГыҫW(wЁЈng) кғОчКЎГыИЛ [ТЖ„У(dЁ°ng)°ж]

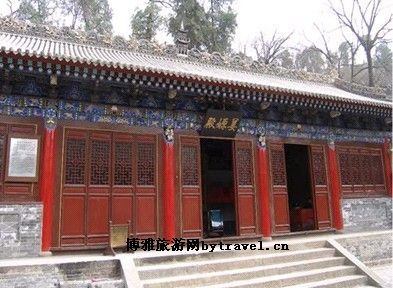

161Ўў‘фҝhзҠҳЗ

ЎЎЎЎ‘фҝhзҠҳЗО»УЪҝhіЗЛДҪЦЦРРДЎЈКјҪЁУЪГчізөқ°ЛДкЈЁ1635Ј©Ј¬·ВОч°ІзҠҳЗёсКҪЎЈФӯГыОДІэйwЎЈЗеҝөОх¶юК®ДкЈЁ1681Ј©ЦШРЮЎЈЗ¬ВЎК®ДкЈЁ1745Ј©ЦШРЮәу·QҙуУ^ҳЗЎЈУЦТФО»ҫУЛДҪЦЦРРДЈ¬ИәұҠБ•(xЁӘ)‘T·QЦРҳЗЎЈЦРИAИЛГс№ІәНҮш(guЁ®)ҪЁБўәуЈ¬1949ДкРЮ–|ұұҪЗЕ_(tЁўi)ЧщЈ»1957ДкҙуРЮЈ¬ББҙӘҪТНЯІўУНЖбЈ»1980ДкјУ№МЦШРЮҳЗЧщЈ»1981ДкІКАLНвІҝЎЈҙуУ^ҳЗ»щЧщТ»ҢУЈ¬ҳЗйw¶юҢУЎЈҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)һйЦШйЬИэөОЛ®ЛДҪЗ”Җјвн”ЎЈҝӮёЯ24.55ГЧ,»щЧщёЯ6.40ГЧЎЈЛДЦЬ¶ҙҝЪо}ЧЦ–|Ў°УӯРсЎұЎўДПЎ°У[„ЩЎұЎўОчЎ°Х°ЧПЎұЎўұұЎ°№°ҳOЎұЎЈ¬F(xiЁӨn)ҙжЗеЗ¬ВЎАоОДқhЎ¶ЦШРЮҙуУ^ҳЗУӣЎ·КҜұ®Т»НЁЈ¬һйҝhјү(jЁӘ)ЦШьc(diЁЈn)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈзҠҳЗКјҪЁУЪГчізөқ°ЛДкЈЁ1365Ј©Ј¬ЦӘҝhҸҲЧЪГПФЪЦШРЮҝhіЗІўРВҪЁЛДйTіЗҳЗ•r(shЁӘ)Ј¬СФЖдЎ°іЗҳЗБРЦЕЈ¬ЦРРДҹoЦчЈ¬ұШЦВөШГ}ЙўТІЈ¬ИЛОДІ»ХсЈ¬ЧhҪЁОДІэйwУЪіЗЦ®ЦРЈ¬ТФжӮ(zhЁЁn)Ц®ЎЈЎұ№©·оОДІэЈ¬№ККјГыОДІэйwЎЈТтЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

162ЎўьSБкЧП¶лЛВ

ЎЎЎЎЧП¶лЛВО»УЪьSБкҝhСьЖәаl(xiЁЎng)іұЛюҙеОчұұОеИAАпЈ¬ЧП¶лЛВЕcЬҺЮ@ьSөЫБкЯbПаәф‘Ә(yЁ©ng)Ј¬һйьSБкҝhХэФЪй_°l(fЁЎ)ҪЁФO(shЁЁ)өДҫ°ьc(diЁЈn)ЎЈЧП¶лЛВКЗ·рҪМКҘөШЈ¬„“(chuЁӨng)ҪЁУЪұұОә•r(shЁӘ)ЖЪЈ¬ЕdКўУЪМЖЛОЈ¬ҡ§ңзУЪЗеД©Ј¬ҫаҪсТСУР1500ДкөДҡvК·ЎЈЦчТӘҫ°ьc(diЁЈn)УРҙуРЫҢҡөоЈ¬іҜк–¶ҙЈ¬ТФј°‘ТҝХЛВЎЈМЖЛОДкйg·рҪМЕdКўЈ¬ҙуРЫҢҡөоТІ°ҙХХ»КјТЛВФәөДҳЛ(biЁЎo)ңК(zhЁіn)ЯM(jЁ¬n)РРЯ^¶аҙОРЮЭЭЎЈҙуРЫҢҡөоЧоҙуөДМШ-Т»ҫНКЗЖдөШАнО»ЦГҪ^јСЈ¬ЧшВдУЪЦРҮш(guЁ®)өДұҫіхЧУОзҫҖЙПЎЈ“ю(jЁҙ)№ЕұұҶ–УӣЭdҙуРЫҢҡөоЎЈөойwЭxпwЈ¬ТҺ(guЁ©)ДЈәкҙуЎЈУӣУРЙҪйTЈ¬МмНхөоЈ¬ҙуРЫҢҡөоЈ¬ІШҪӣ(jЁ©ng)йwЯ@ИэЯM(jЁ¬n)ЛВФәТФј°ёҪҢЩҪЁЦюЈ¬КЗТ»ЧщҫЯУРЕcПа®”(dЁЎng)ТҺ(guЁ©)ДЈөДЛВФәЎЈ1981ДкОДОпЖХІй°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)Ф“МҺҙжКҜҝЯЖЯӮҖ(gЁЁ)Ј¬·ЦІјФЪйL(zhЁЈng)јs250ГЧөДКҜСВұЪЈ¬ЧоҙуҝЯ60ЖҪ·ҪГЧЈ¬ЖдУаҝЯ20ЎӘ30ЖҪ·ҪГЧІ»өИЎЈёчҝЯФмПсҪMәПҫщһйТ»·р¶юөЬЧУЈ¬№ІУРКҜөс·рФмПс16ЧрЈ¬ҫщҡҲЎЈКҜҝЯй_иҸУЪҪрШ‘УУЛДДк(1216)ЎўГчУАҳ·¶юК®Дк(1422ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

163ЎўОд№ҰҪӘӢҗД№

ЎЎЎЎОд№ҰҪӘӢҗД№Ў¶Од№ҰҝhЦҫЎ·ЭdЈәЎ°ҪӘӢҗД№ФЪДПйTНвЈ¬ДПИҘ360ІҪЈ¬УЦОч40ІҪЈ¬Д№ФЪҝІЙПЈ¬Еc–|ФӯГ·јТЗfНЁЎЈЎұҪӘӢҗһйУРЫўКПЦ®Е®Ј¬ҝј№ЕХЯХJ(rЁЁn)һйУРЫўКПһйСЧөЫҪӘРХІҝЧеөДТ»ӮҖ(gЁЁ)Ц§ЕЙЎЈҪӘӢҗЕcғәЧУәурўЈ¬І»Ц»КЗДёЧУкP(guЁЎn)ПөЈ¬ФЪЮr(nЁ®ng)ҳI(yЁЁ)°l(fЁЎ)Х№ЙПЯҖҢЩТ»·NА^іРкP(guЁЎn)ПөЎЈҪӘӢҗҢўҪӘРХІҝЧеөДЮr(nЁ®ng)ҳI(yЁЁ)Ҫӣ(jЁ©ng)тһ(yЁӨn)ҪМҪoәурўЈ¬ҢҰ(duЁ¬)ЛыөДіЙйL(zhЁЈng)ЖрБЛәЬҙуөДЧчУГЈ¬әурўФЪЮr(nЁ®ng)ҳI(yЁЁ)ЙПөДӮҘҙуҪЁҳдЈ¬КЗЕcҪӘӢҗ·ЦІ»й_өДЎЈТтҙЛЈ¬ЦЬИЛҢҰ(duЁ¬)ҪӘӢҗөДізҫҙТІКЗЦБЧрЦБКҘөДЈ¬ИзЎ¶ФҠҪӣ(jЁ©ng)Ј®җһҢmЎ·ЦРҫН·QЈәЎ°әХәХҪӘуўЈ¬ЖдөВІ»»ШЎЈЎұТ»ҪӘӢҗӮҘҙуУЦ№вГчЈ¬ЛэөДЖ·өВЧојғХэЎЈҪӘӢҗД№КЗОд№ҰҝhЧоФ繫ІјөДОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈ“ю(jЁҙ)1956ДкОДОпЖХІйөЗУӣЈәД№З°УРТ»ҙuЖцЕЖ·»Ј¬ЦРйTЙПУРКҜҝМЎ°ҪӘӢҗКҘДёД№ЎұОеӮҖ(gЁЁ)ҙуЧЦЈ¬һй№вҫwұыЧУДкБўЈ¬кғОчМбҢW(xuЁҰ)К№…Зҙудч•шЎЈЕЖ·»әуУРКҜұ®ғЙүKЈ¬З°әуШQБўЎЈ·вНБёЯјs4ГЧЈ¬ПВһй·ҪРОЈ¬ЦЬйL(zhЁЈng)15ГЧЎЈҪьДкҒнЈ¬ОДОп№ЬАнІҝйTЈ¬ФЪД№ЕФЦІЙПБЛіЙЖ¬өДЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

164ЎўК’әОД№

ЎЎЎЎК’әОД№О»УЪіЗ№МҝhіЗ–|ұұТ»№«АпөДІ©НыжӮ(zhЁЁn)ЦxјТҫ®ЮkКВМҺ¶ЕјТдоҙеЎЈК’әОЈЁЈҝЎӘЗ°193ДкЈ©Ј¬ЕжИЛЈЁҪсҪӯМKКЎШSҝhЈ©Ј¬№«ФӘЗ°206ДклS„ў°осvқhЦРЈ¬қhНхіҜҪЁБўәуұ»°ЭһйПаҮш(guЁ®)Ј¬·ваҹәоЈ¬ЦuОДҪKәоЈ¬ФбУЪПМк–ОеБкЬ«ЎЈӮчХfК’әО®”(dЁЎng)ДклS„ў°оҒнқhЈ¬ФЪіЗ№МҫҡұшЎўЕdРЮЛ®АыЈ¬»ЭқЙ®”(dЁЎng)?shЁҙ)ШИәұҠЈ¬әуИЛһйБЛјАөмЛыЈ¬РЮҪЁК’әОД№әНК’әОмфјА°ЭЎЈіЗ№МК’әОД№һйТВ№ЪД№Ј¬Д№ЧщОчПт–|Ј¬Д№ЪЈіКҷEҲAРОЈ¬йL(zhЁЈng)15ГЧЈ¬Ң’10ГЧЈ¬ёЯ5ГЧЎЈД№З°УРКҜұ®ИэНЁЎЈХэЦРТ»НЁЙПҝМл`•шЎ°қhШ©ПааҹәоК’№«Д№ЎұЈ¬ПөЗеЗ¬ВЎЛДК®Т»ДкЈЁ1776Ј©кғОчСІ“б®…гдЛщ•шЈ¬ұ®ёЯ1.87ГЧЈ¬Ң’0.9ГЧЈ¬әс0.15ГЧЎЈУТӮИ(cЁЁ)Т»НЁЙПҝМҝ¬•шЈәЎ°қhПаҮш(guЁ®)К’№«ЦMәОЙсД№ЎұЈ¬ПөЗ¬ВЎК®Т»ДкЈЁ1746Ј©іЗ№МЦӘҝhІШ‘Ә(yЁ©ng)Н©ЦШБўЈ¬ұ®ёЯ1ГЧЈ¬Ң’0.7ГЧЈ¬әс0.22ГЧЎЈЧуӮИ(cЁЁ)Т»НЁҙуЗеөА№в¶юК®ОеДкЈЁ1845ДкЈ©КҜұ®Ј¬ЙПҝМҝ¬•шЈәЎ°„“(chuЁӨng)РЮаҹәоБкҲ@ұ®УӣЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

165ЎўШSк–Лю

ЎЎЎЎШSк–ЛюЙҪк–ҝhіЗОчұұУзөДЙnэҲЙҪЦ®КЧЈ¬ҙЈБўЦшТ»ЧщәкӮҘ№ЕҳгөДМЖҪЁ№ЕЛюЈ¬Я@ҫНКЗШSк–ЛюЈ¬ЛьКјҪЁУЪМЖіҜУА»ХИэДк(№«ФӘ652Дк)Ј¬ПаӮчФӯһй9ҢУЈ¬әуҒнЛюғәҲәПВДёШiМ¶(ҪсжӮ(zhЁЁn)°Іҝh°ЧЛюаl(xiЁЎng)°ЧЖӨкP(guЁЎn))өДДёШi-іЙәҰИЛҫ«Ј¬МмЙсІмУXЈ¬јҙТЖШSк–Лю3ҢУВдУЪЛюғәҲәжӮ(zhЁЁn)СэЈ¬№КШSк–ЛюЦ»УР6ҢУЈ¬ЗТҡҲИұЛюн”Ј¬¶шЛюғәҲәМҺТІҙ_УРЛюјвҡҲЫEҙжФЪЎЈШSк–ЛюёЯ21ГЧЈ¬өЧҮъ15Ј®26ГЧЈ¬НвРО6АвЈ¬іКйПҷм оЈ¬ё№ІҝҝХРДЈ¬һйГЬйЬКҪЈ¬ПВҢУЧоёЯЈ¬ТФЙПёчҢУйgҫаЭ^¶МЈ¬ёчҢУУРІ»Н¬өДҙuЖцҲDп—Ј¬»т?yЁӨn)йЗЭ«FЈ¬»т?yЁӨn)й»Ё»ЬЈ¬ӮчЙсЙъ„?dЁ°ng)ЎЈҢУөЧУР№°йTЈ¬ЖдУаҢУПайgУРИҜйTЎЈИ«ЛюТФјtДаҹэҙuүҫіЙЈ¬№ӨЛҮӘҡ(dЁІ)МШЎЈШSк–ЛюРЫҫУҝhәУЕcЦЭәУЦ®Ҫ»…RМҺЈ¬ёфЛ®ЕcФЖЕ_(tЁўi)ЙҪЎўҙдЖБЙҪЎўЙҸ»ЁЙҪПаНыЈ¬өЗЛюҝЙУ[№ЕіЗЙҪк–И«ГІЈ¬20З§ГЧөДШSк–ҫ°ОпұMКХСЫөЧЈ¬ЛШУРЎ°ЛюДЛШSк–ҲD®ӢЎұЦ®·QЎЈК·ЭdЎ°ұЛ•r(shЁӘ)ЦГШSк–ҝhЈ¬КјУРШSк–ЛюЈ¬ҝhЦ®»ХХЧТІЎұЈ¬Я@КЗЙҪк–ҝhЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

166ЎўЦРҮш(guЁ®)ҙуөШФӯьc(diЁЈn)

ЎЎЎЎЦРИAИЛГс№ІәНҮш(guЁ®)ҙуөШФӯьc(diЁЈn)О»УЪПМк–КРұұөДӣЬк–ҝhУАҳ·жӮ(zhЁЁn)КҜлHЛВҙеЈ¬КЗЦРҮш(guЁ®)өДөШАнЦРРДЎЈҙуөШФӯьc(diЁЈn)УЙЦРРДҳЛ(biЁЎo)ЦҫЎўғxЖчЕ_(tЁўi)ЎўЦчуwҪЁЦюЎўН¶У°Е_(tЁўi)өИЛДҙуІҝ·ЦҪMіЙЎЈёЯіцөШГж25ГЧ¶аөДБўуwҪЁЦю№ІЖЯҢУЈ¬н”ҢУһйУ^ІмКТЈ¬ғИ(nЁЁi)ФO(shЁЁ)ғxЖчЕ_(tЁўi)Ј»ҪЁЦюөДн”ІҝКЗІЈБ§д“ЦЖіЙөДХыуw°лҲ@РООЭн”Ј¬ҝЙУГлҠҝШ·ӯй_ТФұгУ^ңy(cЁЁ)МмуwЈ»ЦРРДҳЛ(biЁЎo)ЦҫВсФO(shЁЁ)УЪЦчо}ҪЁЦюөДөШПВКТЦРСлЎЈҙуөШФӯьc(diЁЈn)ҪЁіЙәуІ»ҫГЈ¬јҙФцФO(shЁЁ)ІўК©ңy(cЁЁ)БЛҮш(guЁ®)јТ»щұҫЦШБҰьc(diЁЈn)әНМмОД»щұҫьc(diЁЈn)ЎЈұіҫ°ЩYБПЎӘЎӘҙуөШФӯьc(diЁЈn)Та·QЎ°ҙуөШ»щңК(zhЁіn)ьc(diЁЈn)ЎұЈ¬јҙҮш(guЁ®)јТЛ®ЖҪҝШЦЖҫW(wЁЈng)ЦРНЖЛгҙуөШЧшҳЛ(biЁЎo)өДЖрҳЛ(biЁЎo)ьc(diЁЈn)ЎЈҪЁҮш(guЁ®)іхЖЪЈ¬ОТҮш(guЁ®)К№УГөДҙуөШңy(cЁЁ)БҝЧшҳЛ(biЁЎo)ПөҪy(tЁҜng)КЗҸДЗ°МKВ“(liЁўn)ңy(cЁЁ)Я^ҒнөДЈ¬ЖдЧшҳЛ(biЁЎo)Фӯьc(diЁЈn)КЗЗ°МKВ“(liЁўn)ІЈ –ҝЙ·тМмОДЕ_(tЁўi)Ј¬Я@·N оӣrЕcОТҮш(guЁ®)өДҪЁФO(shЁЁ)әН°l(fЁЎ)Х№ҳOІ»Па·QЎЈһйҙЛЈ¬Үш(guЁ®)јТҸД1975Дкй_КјҪMҝ—ИЛБҰәНЛСјҜ·ЦОцБЛҙуБҝЩYБПЈ¬ёщ“ю(jЁҙ)Ў°Фӯьc(diЁЈn)ЎұөДТӘЗуЈ¬ҢҰ(duЁ¬)аҚЦЭЎўОдқhЎўОч°ІЎўМmЦЭөИЦРҮш(guЁ®)ЦРІҝөШ…^(qЁұ)өДөШРОЎўөШЩ|(zhЁ¬)ЎўҙуөШҳӢ(gЁ°u)ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

167ЎўНхјҫБк

ЎЎЎЎНхјҫБкО»УЪОч°ІКРаӮТШ…^(qЁұ)УсПsаl(xiЁЎng)Ъйо^ҙеОчДПЈ¬–|ҫаң„Ъйәюјs500ГЧЈ¬ӮчХfһйЦЬОДНхЦ®ёёјҫҡvЦ®Д№ЎЈјҫҡvПөәурў13КАҢOЈ¬М«Нх№Е№«ҒҚёёөЪИэЧУЈ¬•r(shЁӘ)ЦЬЧеқuЕdЈ¬Пт–|°l(fЁЎ)Х№Ј¬јҫҡvЦ®РЦМ«І®ЎўУЭЦЩМУ¶гЦБЗGРUЈ¬ОДЙн”а°l(fЁЎ)Ј¬ЧҢіцКЧоI(lЁ«ng)өШО»ЎЈјҫҡvА^О»әуЈ¬РЮ№Е№«ЯzөАЈ¬әVУЪРРБxЈ¬ЦTәоҡwнҳЈ¬ЦЬЧеҸҠ(qiЁўng)КўЈ¬М–(hЁӨo)·QЎ°ОчІ®ЎұЎЈәујҫҡvһйТуНхОД¶ЎЛщҡўЎЈОдНхңзТуҪЁЦЬәуЈ¬Ч··вјҫҡvһйЎ°НхјҫЎұЎЈ¬F(xiЁӨn)НхјҫБк·вНБіКёІ¶·РОЈ¬–|ОчйL(zhЁЈng)41.4ГЧЈ¬ДПұұҢ’31.8ГЧЈ¬ёЯ12 .21ГЧЈ¬БкҲ@ҝӮГж·eһй7000ЖҪ·ҪГЧЎЈЖдөШЙПҪЁЦюФзДкТСҡ§Ј¬О©УЪ·вНБДПјs200ГЧМҺЙРҙжНБкIғЙЧщЈ¬ёЯјs5ГЧЈ¬йgҫа75ГЧЧуУТЎЈБкЗ°ОчӮИ(cЁЁ)ФшіцНБҙуБҝЗШқhНЯ®”(dЁЎng)?shЁҙ)ИҪЁЦюІДБПЈ¬ХfГчФшУРЯ^Т»¶ЁТҺ(guЁ©)ДЈөДөоМГҪЁЦюЎЈ·вНБЗ°УРЗеіхкғОч°ҙІмЛҫғLКВҸҲЧЪГПЧ«ОДұ®ј°З¬ВЎДкйgкғОчСІ“б®…гдЛщБўұ®КҜёчТ»НЁЎЈ·вНБДП200ГЧМҺЙРҙжНБкI¶юЧщЈ¬ёЯјs5ГЧЎўЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

168ЎўС®ТШОДҸR

ЎЎЎЎС®ТШОДҸRС®ТШОДҸRКјҪЁУЪГчИfҡvК®Т»Дк(1583),КЗС®ТШҝh¬F(xiЁӨn)ҙжөДОЁТ»өДТ»Чщ№©·оОТҮш(guЁ®)ӮҘҙуөДЛјПлјТЎўҪМУэјТҝЧЧУөДҸRУо,іРЭdЦшәсЦШөДҡvК·ЎўҝЖҢW(xuЁҰ)ЎўЛҮРg(shЁҙ)әНОД»ҜғИ(nЁЁi)әӯЎЈ1982ДкЈ¬ОДҸRұ»С®ТШҝhИЛГсХюё®№«Іјһйҝhјү(jЁӘ)ЦШьc(diЁЈn)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈС®ТШОДҸRКјҪЁУЪГчИfҡvК®Т»Дк(1583),КЗС®ТШҝh¬F(xiЁӨn)ҙжөДОЁТ»өДТ»Чщ№©·оОТҮш(guЁ®)ӮҘҙуөДЛјПлјТЎўҪМУэјТҝЧЧУөДҸRУо,іРЭdЦшәсЦШөДҡvК·ЎўҝЖҢW(xuЁҰ)ЎўЛҮРg(shЁҙ)әНОД»ҜғИ(nЁЁi)әӯЎЈ1982ДкЈ¬ОДҸRұ»С®ТШҝhИЛГсХюё®№«Іјһйҝhјү(jЁӘ)ЦШьc(diЁЈn)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈ¬F(xiЁӨn)ҙжҙуөоТ»Чщ,ЧщұұГжДП,ГжйҹОейg,йL(zhЁЈng)16ГЧ,ЯM(jЁ¬n)ЙоИэйgҢ’11.5ГЧ,һйРӘЙҪн”,КЗөдРНөДЖЯҷ_БщҙӘКҪҪЁЦю,ОЭГжЦРРДК©ҫGЙ«БрБ§НЯ,ЛДйЬК©¶·–н,ОеІКЦШ°ә,ёчҪЗЦщҫщК©ЮD(zhuЁЈn)ҪЗ¶·–н,йЬІҝК©№ҙо^өОЛ®,ЛДӮҖ(gЁЁ)ТнҪЗҪЗБән”о^К©ІКЙ«БрБ§МЧ«F,ХыӮҖ(gЁЁ)ҪЁЦюІјҫЦәПАн,ҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ҮА(yЁўn)Ц”(jЁ«n),ГCДВүСУ^ЎЈ2006ДкҝhОҜҝhХюё®Н¶ЩY40ИfФӘҢҰ(duЁ¬)ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

169ЎўМЖЗfБк

ЎЎЎЎМЖЗfБкО»УЪкғОчКЎИэФӯҝh–|ұұК®О幫АпБкЗ°жӮ(zhЁЁn)ІсјТёGҙе–|250ГЧМҺЈ¬КЗМЖҫҙЧЪАоХҝЈЁ809Ў«827ДкЈ©өДБкД№Ј¬һйКЎјү(jЁӘ)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈАоХҝЈ¬МЖДВЧЪАоәгөДйL(zhЁЈng)ЧУЈ¬іх·вһй¶хНхЈ¬әуНҪ·вһйҫ°НхЈ¬УЪФӘәНЛДДкЈЁ809Ј©БщФВЖЯИХіцЙъУЪ–|ғИ(nЁЁi)ҙуГчҢmЦ®„eөоЎЈйL(zhЁЈng)‘c¶юДкЈЁ822Ј©К®¶юФВұ»ғФ(cЁЁ)Бўһй»КМ«ЧУөДЈ¬йL(zhЁЈng)‘cЛДДкЈЁ824Ј©ХэФВЈ¬ҫҙЧЪПИТтёёУHДВЧЪҪЎҝөҗә»ҜТФМ«ЧУЙн·ЭұO(jiЁЎn)Үш(guЁ®)Ј¬ДВЧЪУЪ№«ФӘ824ДкХэФВІЎЛАәуЈ¬ЛыУЪН¬ФВұыЧУИХА^О»Ј¬өЪ¶юДкёДДкМ–(hЁӨo)һйЎ°ҢҡҡvЎұЈ¬ФЪО»2ДкЈ¬ҢҡҡvИэДкЈЁ827ДкЈ©К®¶юФВУцәҰИҘКАЈ¬һй»В№ЩЦ\ҡўЈ¬ҪKДк18ҡqЈ¬ҙуәН¶юДкЈЁ828ДкЈ©ЖЯФВИлФбЎЈФшУГДкМ–(hЁӨo)ЈәҢҡҡvЈ»ЦuМ–(hЁӨo)ЈәоЈОднӘРў»КөЫЈ»ҸRМ–(hЁӨo)ЈәҫҙЧЪЎЈБкҲ@һй·ҪРОЈ¬йL(zhЁЈng)490ГЧЈ¬Ң’480ГЧЈ¬ЛДГжёчй_Т»йTЈ¬йTНвЦГТ»ҢҰ(duЁ¬)КҜӘ{ЎЈДПйTЦмИёйTНвЙсөАйL(zhЁЈng)460ГЧЎЈУРИAұнЎўТнсRЎўшrшBЎўОМЦЩөИКҜҝМФмПсЈ¬·вНБЗ°УРЗеҙъБўЎ°МЖЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

170Ўў¶ҙк–Ңm

ЎЎЎЎ¶ҙк–ҢmО»УЪіЗ№МҝhіЗОчұұјs40№«АпөДАПЗfжӮ(zhЁЁn)јt»ЁҙеЎЈ2008Дк9ФВұ»кғОчКЎИЛГсХюё®№«ІјһйкғОчКЎОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈ¶ҙк–ҢmКјҪЁ•r(shЁӘ)йgЈ¬“ю(jЁҙ)Ў¶Л®Ҫӣ(jЁ©ng)ЧўЎ·ЭdЈәЎ°қhЛ®УЦЧу•ю(huЁ¬)ОДЛ®Ј¬ОДЛ®јҙйTЛ®ТІЈ¬іцәъіЗЈЁО»УЪҪсіЗ№МҝhіЗОчјsК®№«АпөДБшБЦжӮ(zhЁЁn)№ЕіЗҙеЈ©ұұЙҪКҜСЁЦРЎЈйL(zhЁЈng)АПФЖЈә¶Ек–УРПЙИЛҢmЈ¬КҜСЁҢmЦ®З°йTЈ¬№КМ–(hЁӨo)ЖдҙЁһййTҙЁЈ¬Л®һййTЛ®ЎұЎЈЗеЎ¶іЗ№МҝhЦҫЎ·ЭdЈәЎ°йTЛ®јҙҪсОДҙЁәУЈ¬¶Ек–ПЙИЛҢmјҙ¶ҙк–ҢmЎұЎЈ“ю(jЁҙ)ҙЛУӣЭdЈ¬ҝЙТҠ¶ҙк–ҢmКјҪЁ•r(shЁӘ)йgКЗФЪ1500¶аДкөДОәТФЗ°Ј¬ҝЙТФХfЯ@КЗкғДПУРК·ҝЙ»ьЧоФзөДөАУ^ЎЈГчіҜіхДкЈ¬ЦшГыөДФЖУОөАКҝҸҲИэШSЈ¬УОЦБ¶ҙк–ҢmәуЈ¬ұ»Я@АпөДЙҪ№вЛ®Й«ЎўҸRУоөоМГЎўзҠ№ДЦ®нҚЛщМХЧнЈ¬УЪКЗФЪЯ@АпРЮРР¶аДкЎЈҸДҙЛәуЈ¬К№¶ҙк–ҢmВ•ГыҙуХсЎЈҸҲИэШSЧЎ¶ҙк–ҢmЈ¬ГчУўЧЪМмнҳИэДк·вһйЎ°НЁОўп@»ҜХжИЛЎұЈ¬ҸҲИэШSЦШҪЁ¶ҙк–ҢmЈ¬ГчЙсЧЪИfҡvК®ЛДДкФЩҙОЕаРЮЎЈЗеЗ¬ВЎДкйgкҗұҫРгРЮҸН(fЁҙ)¶ҙк–ҢmЈ¬ІўЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

171ЎўшҶПЮҺXЯzЦ·

ЎЎЎЎшҶПЮҺXЯzЦ·О»УЪкҗӮ}…^(qЁұ)шPйwҺXаl(xiЁЎng)шҶПЮҺXҙеОчДП150ГЧёЯөДЬ«ЖВЙП,ұұҝҝЙҪб№ј°ҢҡМмиFВ·,–|ЎўОчЎўДПИэГжЕRОјәУ,ОјәУФЪЯ@АпЮD(zhuЁЈn)БЛТ»ӮҖ(gЁЁ)Ҹқ,ЯzЦ·ҫНФЪәУМЧөД¶юјү(jЁӘ)Е_(tЁўi)өШЙП,өШ„Э(shЁ¬)Н»ШЈЎЈЯzЦ··ЦІј–|Оч200ГЧ,ДПұұ400ГЧ,Гж·eјs8ИfЖҪ·ҪГЧЎЈЯzЦ·…^(qЁұ)ғИ(nЁЁi)ОД»ҜҢУәс¶ИТ»°гФЪ0.8Ў«0.35ГЧ,ҝЙТҠөҪөДҙь о»ТҝУ¶аМҺ,ЦұҸҪ1.5Ў«3ГЧ,Йо¶И1.2Ў«2ГЧЎЈЖдғИ(nЁЁi)ЯzОпЭ^¶а,ОД»ҜғИ(nЁЁi)әӯШSё»,өШЯ…В·ЕФ,СВҝІПВҪФҝЙТҠөҪҙуБҝМХЖ¬,ҝЙұжЖчРОУРјвөЧЖҝЎўАҸЎўЕиЎў№ЮЎўёЧөИ,МХЖчМХЩ|(zhЁ¬)УРДаЩ|(zhЁ¬)јtМХЎўДаЩ|(zhЁ¬)»ТМХЎўҠAЙ°јtМХ,јyп—УРАKјyЎўҪ»еe(cuЁ°)АKјyЎўёҪјУ¶СјyЎўПТјyЎўеFҙМјyөИ,ІўУРЛШГжДҘ№вМХЖ¬ЎЈДаЩ|(zhЁ¬)»ТМХМХЖ¬Э^әсЎЈҸДЯzОпөДМШХч·ЦОц,Ф“ЯzЦ·ҢЩРВКҜЖч•r(shЁӘ)ҙъСцЙШОД»ҜЯzЦ·ЎЈ1992Дк4ФВ20ИХ,кғОчКЎИЛГсХюё®№«ІјһйөЪИэЕъКЎјү(jЁӘ)ЦШьc(diЁЈn)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈН¬•r(shЁӘ)№«ІјұЈЧo(hЁҙ)·¶ҮъЎЈЖдЦШьc(diЁЈn)ұЈЧo(hЁҙ)…^(qЁұ)һйЯzЦ·–|Оч2ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

172ЎўјtКҜҚ{ДҰСВКҜҝМ

ЎЎЎЎјtКҜҚ{О»УЪУеБЦіЗұұИэ№«АпөДјtЙҪД_ПВЈ¬ФҙУЪЛОФӘөДКҜҝЯЛВЈ¬ҡvҙъКШЯ…ОДіјОдҢўЎўОДИЛД«ҝНөҪјtКҜҚ{өҪҙЛУОУ[о}ҝМЈ¬әуРОіЙјtКҜҚ{ДҰСВКҜҝМ•ш·ЁИәВдЎЈФӯУРДҰСВКҜҝМТ»°ЩБщК®¶а·щЈ¬¬F(xiЁӨn)ҙжТ»°Щ¶юК®¶а·щЈ¬ЖдЦРХжЎўІЭЎўл`ЎўЧӯҫгИ«Ј¬ГыјТЛCЭНЈ¬ұ»Чu(yЁҙ)һйЎ°ИыЙПұ®БЦЎұЎЈјtКҜҚ{КЗјҜЖЯІКРгЛ®ЎўКҜҝЯ№Е„xЎўДҰСВКҜҝМЎўЛ®АыҳРј~УЪТ»уwөДГы„Щ№ЕЫEЈ¬ұ»Чu(yЁҙ)һйЎ°ҝМФЪКҜұЪЙПөДЦРҮш(guЁ®)ЦҫЈ¬ЙwФЪҙуД®ЙПөДЦРҮш(guЁ®)УЎЎұЎЈјtКҜҚ{ДҰСВКҜҝМғИ(nЁЁi)ИЭ·ЦһйЛДоҗЈәТ»һйҝдЩқРгыҗпL(fЁҘng)ҫ°Ј¬ҙЛоҗо}ҝМЭ^¶аЈ¬Хј°Щ·ЦЦ®БщК®Ј»¶юһй·QЩқҙЛМҺҙуД®Я…кP(guЁЎn)Ј¬ҲФ(jiЁЎn)І»ҝЙҙЭЈ¬һйұшјТұШ Һ(zhЁҘng)Ц®өШЈ»ИэһйұнЯ_(dЁў)қhГЙУСәГәНЦCЈ»ЛДһйҪьҙъГыИЛо}ҝМЈ¬ұнЯ_(dЁў)җЫҮш(guЁ®)Ц®ЗйЎЈјtКҜҚ{ДҰСВКҜҝМИәВдөДРОіЙУРЛДӮҖ(gЁЁ)ФӯТтЈәјИКЗТ»ӮҖ(gЁЁ)ЛВФәЈ¬ІЕУРИЛБчБҝЈ»УЦКЗТ»ӮҖ(gЁЁ)Я…кP(guЁЎn)Ј¬ИЛӮғөҪҙЛЖнЗуЖҪ°ІЈ»КҜЩ|(zhЁ¬)һйіБ·eЙ°ҺrЈ¬ТЧиҸҝЯ¶шлyұЈҙжЈ¬о}ҝМ•шЫE¶јКЗҙуЧЦ°с•шЈ¬Яm¶ИҸӣСa(bЁі)БЛГ“ВдҡҲ“pөДИұә¶Ј»ҫ°Й«ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

173ЎўқhкҺОД·еЛю

ЎЎЎЎОД·еЛюОД·еЛюКЗЙҪіЗқhкҺөДПуХчЈ¬КЗ°Щ¶аДкҒнңжЙЈЧғЯwөДҡvК·ТҠЧCЎЈОДК·УӣЭdЈәЎ°ЗеН¬ЦОК®¶юДкЈЁ1873Ј©»IЩYЕdҪЁЈ¬ҙОДкВдіЙЈ¬ЦюУЪГчіЗүҰ–|ДПҪЗУзФ«ЙПЈ¬КЗ®”(dЁЎng)•r(shЁӘ)ҝhБој°өШ·ҪјқКҝһйЎ°ОДіцЕPэҲЎұ¶шҫиЩYЛщРЮЎЈОД·еЛюФмРНЦ®ГАЈ¬ФO(shЁЁ)УӢ(jЁ¬)Ц®ЗЙЈ¬ҳӢ(gЁ°u)ЛјЦ®ЖжЈ¬ҪіЛҮЦ®№ӨЈ¬ҹoІ»БоИЛҮ@һйУ^Ц№ЎЈЛюёЯК®¶юХЙЈ¬ЛюуwОеҢУЈ¬НЁуwҫщһйҙuҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬іКБщАвҳЗйwКҪеFРОЎЈёчҢУҫщһйҙuЖцөДйЬЎўҙӘЎў¶·№°Ј¬БщҪЗ¶ЛНвЙмЈ¬КҜөсэҲо^ЛЖуӨКЧЈ¬ВNКЧПВ‘ТиIвҸЎЈТ»ҳЗӮИ(cЁЁ)–|ГжУР№°ИҜ¶ҙйTЈ¬ЖдЛыОеГжЙП·ҪЗ¶ҲAСЫНёҙ°Ј¬¶юҢУТФЙПБщГжҫщУР¶ҙйTЈ¬ӮИ(cЁЁ)–|йTЙП·ҪҫгУРк@о~ЧЦШТЈ¬ТrТФГАҒцГАҠJөД»ЁјyҲD°ёЈ¬ЛюЙнЧФПВ¶шЙПЦрқuКХҝsЈ¬ЛюіЙЦ®•r(shЁӘ)Ј¬јҙіЙЙҪіЗТ»ҫ°ЎЈЖдХэФВіхТ»өЗіЗүҰЈ¬•ю(huЁ¬)Һ§ҒнХфХфИХЙПөДЯ\(yЁҙn)ҡвЈ»ЯM(jЁ¬n)ЛюУОУ^Ј¬ҝЙҺ§ҒнІҪІҪёЯЙэөДёЈҡвЈ»ЙПЛюҳЗ°ЭЯөҝэРЗьc(diЁЈn)¶·ЙсПсЈ¬ДЬҺ§ҒнОДРЗПВ·ІөДІЕҡвЎЈНвөШИЛҒнҙЛЈ¬ТІҫҙДҪЯ@ҳУөДпL(fЁҘng)ЛЧЈ¬УОЛюФЩ…ўУ^Ў°ИэЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

174Ўў–|ҙе•ю(huЁ¬)ЧhЕfЦ·

ЎЎЎЎ–|ҙе•ю(huЁ¬)ЧhЕfЦ·ФӯһйТ»МмЦчҪММГЈ¬ҪЁУЪ1934ДкЈ¬ҪЁЦюһйЛДәПФәРОКҪЈ¬Чш–|ГжОчЈ¬ИэГжӯh(huЁўn)№ИЎЈФЪҫаҪММГДПӮИ(cЁЁ)30ГЧМҺөДңПЕПУРИэҝЧНБёG¶ҙЈ¬КЗ®”(dЁЎng)ДкГ«қЙ–|Цё“]ЦұБ_‘р(zhЁӨn)ТЫ•r(shЁӘ)ҫУЧЎЯ^өДөШ·ҪЎЈ1935Дк10ФВ11ИХЈ¬ЦұБ_‘р(zhЁӨn)ТЫЦ®З°Ј¬Г«қЙ–|ВКоI(lЁ«ng)өДЦРСлјtЬҠөҪЯ_(dЁў)–|ҙеЈ¬ФЪ–|ҙеёЈҮА(yЁўn)ФәЛюЈЁ¬F(xiЁӨn)ҢЩКЎјү(jЁӘ)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»Ј©ПВН¬РмәЈ–|ВКоI(lЁ«ng)өДјt15ЬҠҲF(tuЁўn)•ю(huЁ¬)ҺҹЈ¬й_КјБЛЦұБ_жӮ(zhЁЁn)‘р(zhЁӨn)ТЫөД‘р(zhЁӨn)З°ңК(zhЁіn)Ӯд№ӨЧчЎЈЦұБ_жӮ(zhЁЁn)‘р(zhЁӨn)ТЫөДҫЯуwЧч‘р(zhЁӨn)·Ҫ°ёҫНКЗФЪЯ@ЧщЕfЦ·АпРОіЙөДЎЈЦчПҜФЪЯ@АпВ ИЎ…RҲу(bЁӨo)ЎўҪMҝ—•ю(huЁ¬)ЧhЎў”M°l(fЁЎ)лҠОДЎў°ІЕЕЬҠ„Х(wЁҙ)ЎўІҝКрұшБҰЈ¬Цё“]БЛЕeКАВ„ГыөДЦұБ_жӮ(zhЁЁn)‘р(zhЁӨn)ТЫЎЈЦұБ_жӮ(zhЁЁn)‘р(zhЁӨn)ТЫ„ЩАыәуЈ¬Г«ЦчПҜУЪ11ФВ30ИХФЪҪММГғИ(nЁЁi)ЦчіЦХЩй_БЛ I(yЁӘng)ТФЙПёЙІҝ•ю(huЁ¬)ЧhЈ¬•ю(huЁ¬)ЙПГ«ЦчПҜЧчБЛЎ¶ЦұБ_жӮ(zhЁЁn)‘р(zhЁӨn)ТЫН¬ДҝЗ°өДРО„Э(shЁ¬)ЕcИО„Х(wЁҙ)Ў·өДҲу(bЁӨo)ёжЈ¬ҢҰ(duЁ¬)ЦұБ_жӮ(zhЁЁn)‘р(zhЁӨn)ТЫөДӮҘҙу„ЩАыЧчБЛИ«ГжөДҡvК·РФҝӮҪY(jiЁҰ)ЎЈЦұБ_жӮ(zhЁЁn)‘р(zhЁӨn)ТЫөД„ЩАыЈ¬ҸШөЧ·ЫЛйБЛ-ҢҰ(duЁ¬)кғёКёп0“ю(jЁҙ)өШөДөЪИэҙОЎ°ҮъҪЛЎұЈ¬ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

175Ўўё»ЖҪОДҸRҙуіЙөо

ЎЎЎЎОДҸRҙуіЙөоОДҸRҙуіЙөоО»УЪё»ЖҪҝhАПіЗХэҪЦЈ¬ГчәйОдИэДкЦчұЎкҗЦТРЕ„“(chuЁӨng)ҪЁЈ¬Ҫӣ(jЁ©ng)әйОдҫЕДкЈ¬МмнҳИэДкЈ¬әлЦООеДкЈ¬ХэөВБщДкЛДҙОРЮҝҳЎЈГчјОҫёИэК®ЛДДкЈЁ1555ДкЈ©кP(guЁЎn)ЦРҙуөШХрҡ§ЎЈВЎ‘cЖЯДкЈЁ1573ДкЈ©ЦӘҝhК· NЈ¬ҝhәҜАо№ыКјЦШРЮЈ¬ҙуөоЧщұұПтДПЈ¬ЧщВдУЪЕ_(tЁўi)»щЙПЈ¬Е_(tЁўi)»щйL(zhЁЈng)ЈЁ–|ОчЈ©21.4ГЧЈ¬Ң’ЈЁДПұұЈ©16.6ГЧЈ¬ёЯ1.5ГЧЈ¬ҙуөоһйРӘЙҪн”Ј¬ЛДҪЗУР…^(qЁұ)йЬЈ¬УРҪЗЦщЈ¬ГжйҹОейgЈ¬ЯM(jЁ¬n)ЙоИэйgЈ¬Гжйҹ17.7ГЧЈ¬ЯM(jЁ¬n)Йо12.7ГЧЈ¬ҙuДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ЦРйgЧоҢ’Ј¬ПтғЙЯ…ЯfңpЈ¬ЦРйgИэйgЦщөA(chЁі)УРёЎөс¶юэҲ‘тЦйЎЈйЬПВЦШҜB¶·№°ІўУРІКАLөИЈ¬ОЭГжп—БрБ§НЯЈ¬ҙуөоғИ(nЁЁi)ұұұЪУРҝЧЧУөДҫҖҝМ®ӢПсЈ¬З°ГжФәЦРУРГчізөқДкйgЦмҮш(guЁ®)—қРЮЦюөДШSіШЈ¬ОДёпЦРМоЖҪЈ¬“ю(jЁҙ)УРкP(guЁЎn)ИЛКВЦvЈ¬ШSіШ»щұҫНкәГЈ¬ҙуөоҡvҪӣ(jЁ©ng)Иfҡv°ЛДкЈ¬ізөқК®ДкЎўК®¶юДкЈ¬ЗенҳЦОК®°ЛДкЈ¬ҝөОхК®ҫЕДкЎўОеК®¶юДкЈ¬З¬ВЎФӘДкЎўК®Т»ДкЎўПМШSФӘДкЈ¬Н¬ЦО¶юК®ДкЈ¬ГсҮш(guЁ®)ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

176ЎўАоУРФҙ№КҫУ

ЎЎЎЎЎ¶–|·ҪјtЎ·ЧчХЯАоУРФҙ№КҫУјСҝhҸҲјТЗfҙеКЗЦшГынһёиЎ¶–|·ҪјtЎ·өД°l(fЁЎ)ФҙөШЎЈЛьО»УЪјСҝhіЗұұ3.5№«АпөДјСУЬ№«В·ҫҖЙПЎЈЎ¶–|·ҪјtЎ·ЧчХЯАоУРФҙөД№КҫУҫНФЪҙеЦРұұЖВЎЈЯ@КЗТ»ӮҖ(gЁЁ)УР6ҝЧёG¶ҙөДЛДәПФәВдЈ¬АоУРФҙөД№КҫУКЗХэГжУТЖрөЪТ»ҝЧЎЈЯ@КЗТ»ҝЧкғұұЮr(nЁ®ng)ҙеҳOЖХНЁөДҪУКҜҝЪНБёG¶ҙЎЈ1942ДкЈ¬Юr(nЁ®ng)ГсёиКЦАоУРФҙҫНКЗФЪЯ@Ап„“(chuЁӨng)ЧчБЛн‘ҸШИ«ЗтөДнһёиЎӘЎӘЎ¶–|·ҪјtЎ·ЎЈАоУРФҙ1903ДкіцЙъФЪкғОчКЎјСҝhјСМJжӮ(zhЁЁn)ҸҲјТЗfҙеөДТ»ӮҖ(gЁЁ)ШҡҝаЮr(nЁ®ng)ГсјТНҘЎЈЛыјТЧжЧжЭ…Э…”Ҳ№ӨЧвМпЯ^ИХЧУЈ¬АоУРФҙ13ҡqҫНіЙБЛ·ЕСтНЮЈ¬п–КЬЕfЙз•ю(huЁ¬)„ғПчүәЖИЎЈ1942ДкЛы‘СЦшҢҰ(duЁ¬)ьhҢҰ(duЁ¬)ӮҘҙуоI(lЁ«ng)РдГ«ЦчПҜҹoұИёРјӨЎўҹoұИҹбҗЫөДРДЗйҫҺіӘБЛЎ¶–|·ҪјtЎ·ЎЈ1951ДкЈ¬АоУРФҙТФТ»ӮҖ(gЁЁ)Юr(nЁ®ng)ГсЧчХЯөДЙн·ЭЈ¬…ўјУБЛҪ—өВҢЈ…^(qЁұ)ОДЛҮ№ӨЧчХЯҙъұн•ю(huЁ¬)Ј¬өЪ¶юДкУЦіцПҜБЛкғОчКЎОДЛҮ„“(chuЁӨng)ЧчХЯҙъұн•ю(huЁ¬)Ј¬Іўҳs«@Ә„(jiЁЈng)ЖмЎўӘ„(jiЁЈng)?wЁҙ)ВЈ¬ИЛӮғЧрҫҙөШ·QЛыһйЎ°ИЛГсёиКЦЎұЎЈ1955ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

177Ўў¶ӯјТЖәЯzЦ·

ЎЎЎЎ¶ӯјТЖәЯzЦ·¶ӯјТЖәЯzЦ·Ј¬кғОчКЎЦШьc(diЁЈn)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈО»УЪПМк–іЗОчұұ150№«АпМҺйL(zhЁЈng)ОдҝhәйјТаl(xiЁЎng)№«ЦчҙеЎЈэҲЙҪОД»ҜҫЫВдЯzЦ·ЎЈ1958Дк°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)Ј¬ЯzЦ·өШ„Э(shЁ¬)ОчёЯ–|өНЈ¬һйҫҸЖВЕ_(tЁўi)лAөШЈ¬–|ОчҷMҫа100ГЧЈ¬ДПұұҝvҫа150ГЧЈ¬Гж·e1.5ИfЖҪ·ҪГЧЎЈЯzЦ·ЦРРД…^(qЁұ)°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)3МҺҙуРНҙь о»ТҝУЈ¬йL(zhЁЈng)јs2Ў«5ГЧЈ¬Йојs2ГЧЎЈБнНвФЪФ“ЯzЦ·…^(qЁұ)ұұІҝ”аСВЙПТа°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)—l оОД»ҜҢУЎЈіцНБЖчОпУРДаЩ|(zhЁ¬)јtЎў»ТМХ№ЮЈ¬ҠAЙ°јtМХЕиәН»ТМХ№ЮТФј°Һ§БчҝМІЫНлөИЎЈ¶ӯјТЖәЯzЦ·Ј¬кғОчКЎЦШьc(diЁЈn)ОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈО»УЪПМк–іЗОчұұ150№«АпМҺйL(zhЁЈng)ОдҝhәйјТаl(xiЁЎng)№«ЦчҙеЎЈэҲЙҪОД»ҜҫЫВдЯzЦ·ЎЈ1958Дк°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)Ј¬ЯzЦ·өШ„Э(shЁ¬)ОчёЯ–|өНЈ¬һйҫҸЖВЕ_(tЁўi)лAөШЈ¬–|ОчҷMҫа100ГЧЈ¬ДПұұҝvҫа150ГЧЈ¬Гж·e1.5ИfЖҪ·ҪГЧЎЈЯzЦ·ЦРРД…^(qЁұ)°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)3МҺҙуРНҙь о»ТҝУЈ¬йL(zhЁЈng)јs2Ў«5ГЧЈ¬Йојs2ГЧЎЈБнНвФЪФ“ЯzЦ·…^(qЁұ)ұұІҝ”аСВЙПТа°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)—l оОД»ҜҢУЎЈіцНБЖчОпУРДаЩ|(zhЁ¬)јtЎў»ТМХ№ЮЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

178ЎўОч°ІЕPэҲЛВ

ЎЎЎЎЕPэҲЛВО»УЪкғОчКЎОч°ІКРұ®БЦ…^(qЁұ)°ШҳдБЦҪЦЈ¬КЗҮш(guЁ®)„Х(wЁҙ)Фәҙ_¶ЁөДқhЧеөШ…^(qЁұ)·рҪМИ«Үш(guЁ®)ЦШьc(diЁЈn)ЛВФәЎЈ“ю(jЁҙ)ЛВғИ(nЁЁi)ұ®ҝМЭdЈ¬ЕPэҲЛВ„“(chuЁӨng)ҪЁУЪқhм`өЫ•r(shЁӘ)(168ЎӘ189Дк)ЎЈЛеіҜ•r(shЁӘ)·QЎ°ёЈ‘Ә(yЁ©ng)¶UФәЎұЈ¬ҫаҪсТСТ»З§°Л°Щ¶аДкЎЈМЖіҜ•r(shЁӘ)Ј¬ТтЛВғИ(nЁЁi)ұЈҙжЦш…ЗөАЧУФЪЯ@Ап®ӢөДУ^ТфПсЈ¬УЦ·QЎ°У^ТфЛВЎЈМЖЬІЧЪПМНЁДкйg(860Дк)әНЩТЧЪЗ¬·ыДкйg(874Дк)Ј¬ПИббФЪЛВғИ(nЁЁi)ҪЁБўКҜҝМНУБ_ДбҪӣ(jЁ©ng)ҙұЎЈЛОіхУРёЯЙ®»Э№ыИлЛВЧЎіЦЈ¬ҪKИХёЯЕPЈ¬•r(shЁӘ)ИЛәфһйЎ°ЕPэҲәНЙРЎұЎЈЛОМ«ЧЪ•r(shЁӘ)(976ЎӘ997Дк)ёьЛВГыһйЎ°ЕPэҲЛВЎұЎЈЕPэҲЛВҡvК·ЙПТФ¶UЧЪөАҲц(chЁЈng)һйЦчЈ¬ө«јж?zhЁЁn)чІҘЖдЛыЧЪЕЙөДҪ?jЁ©ng)өдЎўҪМБxЈ¬ұ»·QЧчЎ°ёчЧЪІўәлөАҲц(chЁЈng)ЎұЎЈИз1922ДкЈ¬Гойҹ·ЁҺҹФЪЯ@АпЦvҪвЎ¶ОЁЧR(shЁӘ)ИэК®°ЛнһЎ·ЎўЎ¶АгҮА(yЁўn)Ҫӣ(jЁ©ng)Ў·өИЈ¬1931ДкМ«М“·ЁҺҹй_ЦvЎ¶Ҫр„ӮҪӣ(jЁ©ng)Ў·Ј¬1932ДкҙИФЖ·ЁҺҹЦvЎ¶ҲAУXҪӣ(jЁ©ng)Ў·Ј¬1942ДкәН1949ДкәуЈ¬АКХХ·ЁҺҹИОЧЎКМЈ¬ҡvЦvЎ¶АгҮА(yЁўn)Ҫӣ(jЁ©ng)Ў·ЎўЎ¶·ЁИAҪӣ(jЁ©ng)ЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

179ЎўіЗ№МзҠҳЗ

ЎЎЎЎіЗ№МзҠҳЗО»УЪіЗ№МҝhІ©НыжӮ(zhЁЁn)зҠҳЗҪЦЈ¬ФӯіЗ№МҝhіЗ–|ЎўОчЎўДПЎўұұҙуҪЦөДҪ»…RЦРРДЎЈ2008Дк9ФВұ»кғОчКЎИЛГсХюё®№«ІјһйкғОчКЎОДОпұЈЧo(hЁҙ)ҶОО»ЎЈіЗ№МзҠҳЗНЁёЯ20ГЧЈ¬һйҙuДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬УЙЕ_(tЁўi)ЧщЕcҳЗҳӢ(gЁ°u)іЙЈ¬ғИ(nЁЁi)УР¶ёМЭҝЙНЁн”ҢУЎЈЕ_(tЁўi)ЧщһйҙuЖцЈ¬ЖдЖҪГжһй·ҪРОЈ¬Я…йL(zhЁЈng)7.5ГЧЈ¬ёЯ6ГЧЈ¬ПВУРЎ°К®ЎұЧЦИҜ¶ҙЈ¬ҝЙҙ©РРЎЈҳЗһйИэөОЦШйЬНӨйwКҪҪЁЦюЎЈҳЗһйДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ЖҪГж·ҪРОЎЈөЧҢУГҝГжИэйgЛДЦщЈ¬НЁГжйҹҡв5.5ГЧЈ»¶юҢУЖҪГжТаһй·ҪРОЈ¬ГҝГжғHТ»йgЈ¬ЛДЦЬА@»ШАИЈ¬НЁГжйҹ4.2ГЧЈ»ИэҢУЖҪГжһйБщЯ…РОЈ¬ГҝЯ…йL(zhЁЈng)1.45ГЧЎЈОЭн”һйБщҪЗЈ¬”Җјвҝшн”Ј¬Ңҡн”һйиFиTҢҡЦйЎЈёчҢУҫщК©СьйЬЈ¬АПҪЗБәПВФӯУРпL(fЁҘng)вҸЎЈТ»Ўў¶юҢУНвйЬ¶·№ІЧчОеІИлpВNЈ¬ҶО№°УӢ(jЁ¬)РДФмЈ¬®”(dЁЎng)РДйgЖҪЙнҝЖіцРұ№ІЧцИзТв¶·№°ЎЈИэҢУНвйЬҝЖ№°ЧчИэІИҶОВNЎЈНвйЬ¶·№°ІјЦГКиАКЈ¬Йэ№°Чц·ЁХэТҺ(guЁ©)ЎЈөЧІҝҹoУДЈ¬іцВNҫнҡў»Ў¶ИЭ^йL(zhЁЈng)ЎЈЖҪ°еиКәНҷЪо~”аГжХӯұвЎЈ“ю(jЁҙ)ЗеҙъЎ¶іЗЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]

180ЎўРЎҲAЖәЯzЦ·

ЎЎЎЎРЎҲAЖәЯzЦ·О»УЪЙМЦЭ…^(qЁұ)Т№ҙежӮ(zhЁЁn)—оЬ«ҙеМKјТ һіОчӮИ(cЁЁ)РЎЬ«ЖәЦ®ЙП,ҢЩРВКҜЖч•r(shЁӘ)ҙъСцЙШОД»ҜЦБэҲ ЙҪОД»ҜҙеВдЯzЦ·ЎЈ1985Дк5ФВЙМВеөШ…^(qЁұ)ОДОпЖХІй к (duЁ¬)°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)ЎЈЯzЦ·ұіТАЙҪЖВ,ОчЕRөӨҪӯ,ЧФИ»—lјюғһ(yЁӯu) ФҪ,№«В·ҸДЯzЦ·З°НЁЯ^,Ҫ»НЁұгАыЎЈЯzЦ·–|ОчйL(zhЁЈng)310ГЧ,ДПұұҢ’160ГЧ,ҝӮГж·e јs49600ЖҪ·ҪГЧ,ОД»ҜғИ(nЁЁi)әӯШSё»,өШГжҝЙТҠ»ТНБ, МХЖ¬ЯzОпё©К°ҪФКЗЎЈіцНБМХЖчТФДаЩ|(zhЁ¬)јtМХһйЦч,ДаЩ|(zhЁ¬)»ТМХҙОЦ®, ІўУРЙЩБҝҠAЙ°»ТМХЎЈјyп—ТФҝМ„қјyЎўАKјyЎўЛШГж һйЦчЎЈҝЙұжЖчРОУРАҸЎўЕиЎў№ЮЎўЖҝөИЎЈЛьөД°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn),һйСРҫҝЙМВеөДК·З°ОД»ҜМṩБЛ ҢҚ(shЁӘ)ОпЩYБПЎЈРЎҲAЖәЯzЦ·¬F(xiЁӨn)ұЈҙжЭ^әГЎЈ1992Дк4ФВ20ИХ кғОчКЎИЛГсХюё®№«ІјһйөЪИэЕъКЎјү(jЁӘ)ЦШьc(diЁЈn)ОДОпұЈ Чo(hЁҙ)ҶОО»,Н¬•r(shЁӘ)№«ІјБЛұЈЧo(hЁҙ)·¶ҮъЎЈЖдЦШьc(diЁЈn)ұЈЧo(hЁҙ)…^(qЁұ) һй: –|ЦБМKһіҙе,ОчЎўДПҫщЦБөӨҪӯЯ…,ұұЦБ—оЬ« ЖВёщЎЈТ»°гұЈЧo(hЁҙ)…^(qЁұ)ЕcҪЁФO(shЁЁ)ҝШЦЖөШҺ§һй: –|ЦБМKЎӯЎӯ[Ф”јҡ(xЁ¬)]