ńķ¨F(xi®§n)‘ŕĶńőĽ÷√£ļ ◊Ūď > į≤Ľ’ °¬√”ő

į≤Ľ’ ° °ľČőńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽĹťĹB

ŁS…Ĺ – –Ż≥« – į≤Ďc – ≥ō÷› – ļŌ∑ – ŔŮ÷› – Ńýį≤ – ňř÷› – ł∑ÍĖ – ≥Ł÷› – ŮRįį…Ĺ – ĽīńŌ – ŹļĢ – ĽīĪĪ – „~ŃÍ – įŲ≤ļ – į≤Ľ’ °őńőÔĻŇŘE į≤Ľ’ °ľt…ę¬√”ő į≤Ľ’ °√Ż»ňĻ ĺ” į≤Ľ’ °≤©őÔū^ į≤Ľ’ ° ģīůžŰŐ√ į≤Ľ’ ° ģīůĻŇīŚ 5AľČĺįÖ^(q®Ī) 4AĺįÖ^(q®Ī) į≤Ľ’ ° ģīůĺįŁc(di®£n) į≤Ľ’ ° ģīů√‚ŔM(f®®i)ĺįŁc(di®£n) »ę≤Ņ į≤Ľ’ °Őōģa(ch®£n) į≤Ľ’ °√ņ ≥ į≤Ľ’ °Ķō√ŻĺW(w®£ng) į≤Ľ’ °√Ż»ň [“∆Ą”įś]

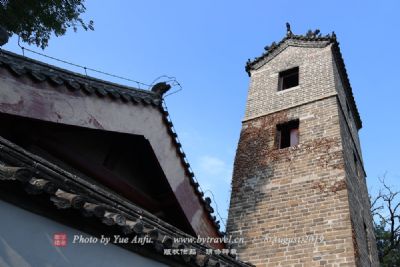

181°ĘŃýį≤”^“Űň¬ňĢ

°°°°Ńýį≤”^“Űň¬ňĢőĽ”ŕŃýį≤ –ŁSīůĹ÷”^“Űň¬É»(n®®i)£¨ň◊∑QńŌťTŚF◊”£¨Ňc∂ŗĆö‚÷ňĢńŌĪĪŌŗ÷Ň£¨”–°įŽpňĢń¶«ŗ°Ī÷ģ”ų°£°∂Ńýį≤÷›÷ĺ°∑›d£ļěťŐ∆őšĶ¬ńÍťg£®618®D627ńÍ£©…ģ»ň‘™Õ®ĽĮĺČ∂Ý‘ž£¨‘≠√Żł°Õņň¬ňĢ£¨ňőīķ÷ō–ř£¨łń¨F(xi®§n)√Ż°£ňĢ…ŪĺŇľČ£¨łŖ27√◊£¨∆Ĺ√śŃýĹ«–őťw Ĺ‘ž–Õ£¨īu ĮĹY(ji®¶)ėč(g®įu)£¨Ćć(sh®™)–ń£¨ĽýĆ”√ŅŖÖĆí3£ģ9√◊£¨łŖ4£ģ3√◊£¨ňĢŪĒ”–„~Ŕ|(zh®¨)ňĢĄx£¨40ńÍīķČ謚°£ňĢ…Ū’ż√śŌÚńŌ£¨Ľý≤Ņ”–łŖ1£ģ5√◊°ĘĆí0£ģ85√◊ąAĻįňĢťT£¨ťTŇ‘«∂”–√ų»fövįňńÍ£®1580ńÍ£©–ř—a(b®≥)ňĢťTĪģ“ĽČK°£ňĢ…ŪłųľČ—bÔó∂∑Ļį°ĘľŔťTļÕĽ®īįĶ»īuĶŮ£¨∑÷Ąe«∂”–«ŚľőĎcńÍťg卖řľo(j®¨)ńÍī…Īģ£¨»żľČ“‘…Ō«∂”–≤ ī…∑ūŌŮĽÚąDįł°£ňĢůwĺ÷≤Ņ∆∆ďp£¨īů≤ŅÕÍ’Ż°£Ī£◊o(h®ī)∑∂áķ£ļňĢĪĺůwĹ®÷ĢľįŖÖĺČÕ‚Ė|°ĘńŌ°Ęőų°ĘĪĪłų10√◊°£Ĺ®‘O(sh®®)Ņō÷∆ĶōéߣļĪ£◊o(h®ī)∑∂áķÕ‚£¨Ė|15√◊£¨ńŌ50√◊£¨őų10√◊£¨ĪĪ18√◊°£°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

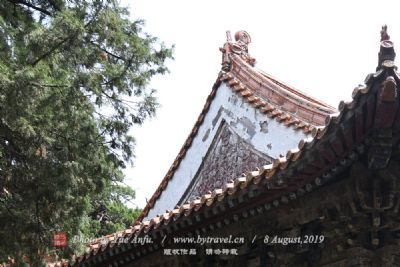

182°Ęňő…ĹĻŇńĻ

°°°°ňő…ĹĻŇńĻ «1998ńÍ5‘¬4»’Ļę≤ľĶńį≤Ľ’ ° °őńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ°£ēr(sh®™)īķěť»żáÝ°§Ö«£¨őĽ”ŕŮRįį…Ĺ –”Í…Ĺŗl(xi®°ng)°£1987ńÍ °ŅľĻҬ†Ć¶īňńĻŖM(j®¨n)––Ńňįl(f®°)ĺÚ°Ę‘ďńĻ”…ūģĶņ£ģ«į “°ĘÉ…āÄ∂ķ “°ĘôM “°ĘÕ®ĶņļÕ“ĽāÄÜőļů “ĹM≥…£¨ĹY(ji®¶)ėč(g®įu)ŹÕ(f®ī)Žs°£ńĻ»ęťLĹŁ18√◊£¨ńĻīuā»(c®®)√ś”°”–ń£”°ÍĖľyľ™’Z°įłĽŔF»f ņ°Ī°Ę°įłĽ“ňŔF÷Ń»f “°ĪļÕőŚ„ŹŚXľy°£ńĻÉ»(n®®i)≥ŲÕŃ«ŗī…∆ų30”ŗľĢ£¨∆š÷–«ŗī…Žu ◊Čō «Ńý≥Įī…∆ų÷–Ķńĺę∆∑°£īňńĻ“é(gu®©)ń£īů£ģƶ—–ĺŅ»żáÝēr(sh®™)∆ŕĖ|Ö«őńĽĮÔL(f®•ng)ň◊”–÷ō“™“‚Ńx°£Ė|Ö«ēr(sh®™)∆ŕ£¨∑≤‘Š‘ŕĹŮŮRįį…Ĺ≤… Į÷‹áķĶōÖ^(q®Ī)Ķń…ŌĆ”ŔF◊ŚīůńĻ“Ľ∑NĆ£”√Őō”–Ķń„Ďőńīu°£Ŗ@ņÔ «Ė|Ö«ŔF◊ŚńĻ‘ŠĶō°£ňő…ĹńĻ≥ŲÕŃ”–É…ľĢŽu ◊Ļř£¨“ĽľĢĽĘ ◊Ļř£¨∂ľ «ĺę√ņĶń‘ĹłGī…∆ų°£”…ńĻ‘ŠĶń–ő÷∆°ĘŇ„‘Š∆∑ľį∆šŐō”–É»(n®®i)»›Ķń„Ďőńīu£¨Ņ…“‘’J(r®®n)∂®‘ďńĻĪ»›^Ņ…ŅŅĶńēr(sh®™)ťg «‘ŕĖ|Ö«Ķń÷–ÕŪ∆ŕ°£ňő…ĹńĻŇcÕ¨ēr(sh®™)īķĶń÷ž»ĽńĻŌŗĪ»›^£¨ēr(sh®™)ťg…Ō≤ĽŖ^¬‘ÕŪ ģ”ŗńÍ£¨Ösīů“ĽĪ∂“‘…Ō°£ňő…ĹńĻģĒ(d®°ng)ĆŔ≥¨īů°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

183°ĘŐę∆Ĺ‹äĻ•≥«ąDĪŕģč

°°°°Őę∆Ĺ‹äĻ•≥«ąDĪŕģčőĽ”ŕį≤Ľ’ °ŅÉŌ™ŅhÕķī®°£őĽ”ŕį≤Ľ’ °ŅÉŌ™ŅhÕķī®Őę∆ĹŐžáÝĪŕģčĶń“ĽāÄ÷ßžŰÉ»(n®®i)£¨Ŗ@◊ý√Ż°įĺŇňľŐ√°ĪĶń≤‹ Ō÷ßžŰÉ»(n®®i)≤‹ŃĘļ„ŃĘĹ®”ŕ«ŚīķŌŐōSńÍťg£¨ďĢ(j®ī)”–ÍP(gu®°n)ŔYŃŌ∑÷őŲ£¨°įĺŇňľŐ√°ĪŅĘĻ§≤Ľĺ√£¨ĺÕ≥…ěťŐę∆ĹŐžáÝĆĘ ŅĶńňř†IĶō°£°įĺŇňľŐ√°ĪÉ»(n®®i)ĶńĪŕģčĺÕ «ģĒ(d®°ng)ēr(sh®™)Őę∆ĹŐžáÝĆĘ Ņ‘ŕŖ@ČKÕŃĶō…ŌŃŰŌ¬ĶńĆĎ’’°£Ŗ@ĹMĪŕģč£¨∆š÷–÷ų“™Ķń «°įĻ•≥«ąD°ĪďĢ(j®ī)”–ÍP(gu®°n)Ć£ľ“ĶńŅľ◊CļÕ”–ÍP(gu®°n)ŔYŃŌĪŪ√ų£¨°įĻ•≥«ąD°Ī «Őę∆ĹŐžáÝĆĘ ŅĻ•ŅňžļĶ¬Ķń’śĆć(sh®™)”õšõ°£ «Őę∆Ĺ‹äĎū(zh®§n) Ņňř†IĺŇňľŐ√ēr(sh®™)Ķń’śĆć(sh®™)ĻPŘE°£≥żĻ•≥«ąDÕ‚£¨∆šňŻé◊ĪŕņLģč£¨“≤Źń≤ĽÕ¨ā»(c®®)√ś÷鳍ŃňŐę∆ĹŐžáÝŖ@ąŲā•īůĶńřr(n®ģng)√ŮĎū(zh®§n)†é£¨łŖłŖ«ś∆ū°Ę”≠ÔL(f®•ng)ÔhďP(y®Ęng)Ķń∆žé√£¨¬ēĄ›ļ∆īů£¨ÕĢ’ūŐžŌ¬ĶńŇŕ͆(du®¨)Ķ»£¨üo≤ĽŹä(qi®Ęng)Ń“Ķō‘Ŕ¨F(xi®§n)≥ŲłÔ√ŁĎū(zh®§n)†éĶń’żŃxļÕĎū(zh®§n)∂∑Ѷ°£Õķī®Őę∆ĹŐžáÝĪŕģč£¨įl(f®°)¨F(xi®§n)”ŕ1951ńÍ2‘¬°£1961ńÍ9‘¬ °»ň√Ů’ĢłģĻę≤ľěť»ę °÷ōŁc(di®£n)őńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ£¨≤Ęď‹ŅÓ–řŅėĪ£◊o(h®ī)°£¨F(xi®§n)ū^É»(n®®i)īś”–Őę∆ĹŐžáÝ°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

184°ĘĆéáÝ÷‹ ŌžŰŐ√

°°°°÷‹ ŌžŰŐ√£®”÷√ŻĺīźŘŐ√£©őĽ”ŕĆéáÝ –ļķė∑śā(zh®®n)ļķė∑īŚŌ¬÷–ī®°£ ľĹ®”ŕ«ŚĶņĻ‚őž…ÍńÍ£®1848ńÍ£©∆Ŗ‘¬őž◊”»’°£Ŗ@ «“Ľ◊ýņ»‘ļ ĹžŰŐ√£¨“≤ «“Ľ◊ý◊Óń‹ůw¨F(xi®§n)Ľ’÷›őńĽĮŐō…ęĶńīů–ÕĹ®÷Ģ°£žŰŐ√ťL37.5√◊£¨Ćí17.2√◊£¨Ļ≤”–ńĺ÷ý76łý£¨√Ņłýńĺ÷ý…Ō∂ľŅŐ”–ƶ¬ď(li®Ęn)£¨Ĺ®÷Ģ√ś∑e1145∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨∑Ņő›◊ÝĪĪ≥ĮńŌ£¨∑÷ěť«į°Ę÷–°Ęļů»żŖM(j®¨n)°£‘ďžŰŐ√ «‘ŕ«Ś≥Į°į…ŮÕĮ°Ī÷‹ŕS◊śłł›ÖāÉ ÷÷–Ĺ®‘žĶń°£÷‹ŕS7öqń‹‘䣨9öq◊ų°∂Ńý¬ēąD°∑£¨12öqŅľ÷––„≤Ň£¨ēr(sh®™)∑Q°į…ŮÕĮ°Ī°£ňŻ ◊Ąď(chu®§ng)Ķń°∂Ńý¬ēŪćĆW(xu®¶)°∑Ķ√ĶĹ«ŚÕĘĪÝ≤Ņ…–ēÝ‘ÝáÝ∑™Ŕp◊R£¨◊ŗ’ą«ŚÕĘ ŕ“‘∂Ģ∆∑ĹŐĻŔ°£‘ďĹ®÷Ģ «ńŅ«įĆéáÝ –ĺ≥É»(n®®i)“é(gu®©)ń£◊ÓīůĶń«ŚīķĻŇĹ®÷Ģ£¨”ŕ2004ńÍ10‘¬ĪĽŃ–»Žį≤Ľ’ °÷ōŁc(di®£n)őńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ°£Ī£◊o(h®ī)∑∂áķ£ļžŰŐ√ĪĺůwÕ‚£¨Ė|ńŌŖÖÕ‚ĒU(ku®į)2√◊÷ŃňģŐÔĹĽĹ”Ő飨őųńŌŖÖÕ‚ĒU(ku®į)35√◊÷ŃžŰŐ√«į–°ļ”Ő飨Ė|ĪĪ°ĘőųĪĪŖÖ÷Ńő›ť‹Ķőňģ°£Ĺ®‘O(sh®®)Ņō÷∆ĶōéߣļĪ£◊o(h®ī)∑∂áķÕ‚£¨Ė|ńŌŖÖ75√◊÷Ń°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

185°Ę‘S Ō◊ŕžŰľį¬†»™ė«

°°°°‘S Ō◊ŕžŰľį¬†»™ė«ěť °ľČőńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ£¨◊ݬš‘ŕŅÉŌ™Ņhľ“Ňůŗl(xi®°ng) ĮŅĪÓ^īŚ÷–—Ž°£‘S Ō◊ŕžŰ√ś∑eěť335∆Ĺ∑Ĺ√◊°£‘ďžŰ◊ÝĖ|ńŌ≥ĮőųĪĪ£¨√śŇRĚĺŌ™°£√śťü∆Ŗťg£¨ŖM(j®¨n)…Óňńťg°£”≤…Ĺ Ĺő›ŪĒ£¨-∑‚Ľūȶ°£∑Ĺīu‹¨Ķō°£ņ‚÷ý£¨∂°Ó^Ļį£¨īĻ…Ź÷ý£¨ļ…Ľ®ŮĄ∑Ś£¨ĺŪ‘∆≤ś ÷£¨‘¬ŃļŌ¬∂«Ôó“‘ĶŮŅŐ°£‘ďžŰŌĶ√ų÷–»~“‘«įňýĹ®°£ «āųĹy(t®Įng)Ľ’÷›÷ŃĹŮ»‘Ī£īśĶń√ųīķžŰŐ√Ĺ®÷ĢĶń…Ō∆∑£¨Ćć(sh®™)ěťļĪ“ä°£¬†»™ė«Ňc‘S Ō◊ŕžŰŌŗłŰ ģ√◊‘S£¨’ľĶō√ś∑e30∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨¬†»™ė«∑÷…ŌŌ¬∂ĢĆ”£¨Ľýń_≥ ťL∑Ĺ–ő£¨√śŇRĚĺŌ™£¨‘O(sh®®)√ņ»ňŅŅ£¨≤ĘĎ“ížō“‘Ľ°į¬†»™°Ī£¨–™…Ĺ Ĺő›ŪĒ£¨÷–≤Ņ”–—Łť‹£¨Ņ…Ķ«ė«Ď{Őų°£∆š»łŐś°Ę–Īďő°ĘŮĄ∑ŚÔó“‘ĶŮŅŐ°£√śŇRĚĺŌ™ĶńÉ…īůĎÍĹ«…ŌĎ“ížÔL(f®•ng)ŤI°£ěťĻŇīŚ¬š ĮŅĪÓ^Ķń°įģčżąŁc(di®£n)嶰Ī÷ģĻP°£1998ńÍ5‘¬£¨Ļę≤ľěť °ľČőńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ£¨Ňķú (zh®≥n)őńŐĖÕÓ’Ģ°ĺ1998°Ņ16ŐĖ°£Ī£◊o(h®ī)∑∂áķ£ļ◊ŕžŰľį¬†»™ė«ĪĺůwĹ®÷ĢÕ‚Ė|°ĘńŌ°Ęőų°ĘĪĪłų10√◊Ĺ®ŅōĶōéߣļőųĪĪŌÚ°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

186°Ę«ŔŌ™ĻŇłG÷∑

°°°°«ŔŌ™ĻŇłG÷∑őĽ”ŕõ‹Ņh≥«Ė|ĪĪ14ĻęņÔŐéĶńŐ’łGīŚ°£īŚőų”–ÝPĽň…Ĺ£¨ĪĪ일ʻ›…Ĺ£¨ńŌ”–żą…Ĺ£¨Ė|”–į◊‘∆…Ĺ£¨Ė|ĪĪ”–«ŗżą…Ĺ£¨őųńŌ”–łGĻP…Ĺ£¨ĺýěť≤ĽŐęłŖĶń«ūŃÍ°£īŚőų3ĻęņÔŐ飨«ŔŌ™ļ””…ńŌŌÚĪĪŃų»Ž«ŗłÍĹ≠°£Ő’łGīŚľįīŚńŌĶńŹĹŅhŐ’ī…ŹS£¨÷ŃĹŮŖÄ‘ŕ”√żąłGüż‘žł◊ÕŖŐ’∆ų°£īŚÉ»(n®®i)ľįňń÷‹ĶĹŐé…ʬš÷ÝŐ’∆¨£¨īŚőųńŌ200√◊ŐéĶńżą…Ĺń_Ō¬£¨“Ľīů∆¨Ő’∆ų∂—∑e”»ěť≤öńŅ£¨√ś∑eŖ_(d®Ę)ĒĶ(sh®ī)įŔ∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨ļŮ∂»Ŗ_(d®Ę)6√◊“‘…Ō£¨īŚĪĪĶńĽĘ»›…ĹńŌ∆¬…Ĺń_£¨“≤”–√ś∑eļ‹īů°Ę∂—∑eļ‹ļŮĶńŐ’łG÷∑∂—∑e£¨›^īŚőųĶńēr(sh®™)īķ“™‘Á°£ŹńŖ@–©łG∂—∑eÕý…ŌĶĹĽĘ»›…Ĺ∆¬—Ł≤Ņ£¨ĪťĶō∑÷≤ľ÷ÝĻŇīķ«ŗī…∆¨°£ŹńĽĘ»›…ĹŌÚĖ|£¨“≤”–“Ľ∆¨∑∂áķļ‹īůĶń«ŗī…łG÷∑∂—∑e£¨÷ų“™∑÷≤ľ‘ŕ«ŗżą…ĹĶńőųńŌ∆¬ľį…Ĺń_Ō¬£¨ģĒ(d®°ng)?sh®ī)ō∑Q÷ģěťÕŽõ_°£ĽĘ»›…ĹŇc«ŗżą…Ĺ÷ģťgĶń…Ĺ◊žŌ¬£¨”–“Ľ∑Ĺ√ŻěťťLŐŃĶńĻŇňģŐŃ£¨Ņ…ń‹ «ģĒ(d®°ng)ēr(sh®™)łGĻ§ěťüżłGļÕ÷∆ī…”√ňģť_ÕŕĶń°£«ŗżą…ĹĖ|ā»(c®®)ŇcłGĻP…ĹĖ|ńŌā»(c®®)£¨”–ī…ÕŃĶV£¨÷ŃĹŮ°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

187°ĘŁS…ĹňĢ

°°°°ŁS…ĹňĢőĽ”ŕģĒ(d®°ng)ÕŅŅh≥«ĪĪőŚņÔĶńŁS…Ĺ÷ģép£¨ ľĹ®”ŕńŌ≥ĮĄĘňő£¨¨F(xi®§n)ěťŕwňőŖzőÔ£¨1989ńÍ£¨ĪĽį≤Ľ’ °»ň√Ů’ĢłģĻę≤ľěť °ľČ÷ōŁc(di®£n)őńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ°£ŁS…ĹňĢőųěť∂łĪŕ£¨ńŌěť…ĹŪĒ°ĘėšŃ÷£¨ĪĪěťėšŃ÷£¨…Ĺ…ŌŃ÷ńĺ [ [£¨ň…įō…nīš°£2004ńÍ4‘¬£¨‘ďňĢłýďĢ(j®ī)į≤Ľ’ °őńőÔŅľĻŇ—–ĺŅňý÷∆∂®Ķń°įĽ÷ŹÕ(f®ī)‘≠†Ó°ĪĶńĺS–ř∑ĹįłŖM(j®¨n)––ŃňĺS–ř£¨2005ńÍ5‘¬£¨ĺS–řŅĘĻ§°£ŁS…ĹňĢěťė«ťw Ĺ∑ūňĢ£¨īuńĺĹY(ji®¶)ėč(g®įu)£¨∆Ĺ√śěťįňŖÖ–ő£¨Õ‚őŚĆ”£¨É»(n®®i)ĺŇĆ”£¨łŖ27”ŗ√◊£¨Õ‚“ĽĆ”“Ľť‹“Ľ∆Ĺ◊ý£¨ť‹Ō¬‘O(sh®®)∂∑Ļį°£‘ďňĢŹńőųĪĪ√śĄĽťT…ŌňĢ£¨É»(n®®i)≤Ņľ‹Ő›∂Ý…Ō£¨√ŅĆ”‘O(sh®®)“ĽĄĽťTľįĪŕżź£¨Ć”ŇcĆ”ťgė«įŚŌŗłŰ£¨“‘’ż∑Ĺ–őĹĽŚe÷ŃŪĒ£¨Č¶ůw∂ŗěť“ĽŪė“Ľ∂°£¨Õ‚”√ ĮĽ“Ě{∆Ų÷Ģ°£ŁS…ĹňĢňń÷‹ň…÷Ů…nīš£¨ĺį…ęÉě(y®≠u)√ņ£¨Ŗh(yu®£n)Ŗh(yu®£n)ÕŻ»•£¨ŁS…ĹňĢ÷Ī÷ł‘∆Őž°£Ė|ŐųôMÕŻ°Ę≤ō‘∆£¨ī®Ļ»Īľłį£ĽőųÓęŐžťT°ĘŇ£šĺ£¨Ú‘żąĪľ∑Ň£¨ńŌÕŻ«ŗŃ÷°ĘĺŇĺģćĻł°īš∑ų°£ŇcĹū÷ý°ĘŃŤ‘∆É…ňĢ£¨∂¶÷Ň»ż‘ę£¨ÓHěťČ—”^°£Ő∆īķ°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

188°ĘųūŅhŪn Ō◊ŕžŰ

°°°°ųūŅhŪn Ō◊ŕžŰőĽ”ŕųūŅhļÍīŚśā(zh®®n)»fīŚ£¨Ĺ®”ŕ√ų»fövńÍťg°£ŖM(j®¨n)…Ó39√◊£¨Ćí22√◊£¨’ľĶōľs850”ŗ∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨“é(gu®©)ń£ļÍīů£¨«fáņ(y®Ęn)√Cń¬°£žŰŐ√∑÷»żŖM(j®¨n)£¨…ŌŹděť»żĆ”ė«ŌŪŐ√£¨÷–Źděťį—Ő√£¨Ō¬Źděť≥®Źd£¨«įĶÕļůłŖ£¨É…āÄŐžĺģ£¨ ĮįŚšĀĶō°£Ė|őųÉ…ā»(c®®)…Ĺ÷ý≤ĽŅŅĪŕ£¨žŰ«į”––°ŐŃ£¨ň◊∑Q°įņC«Ú°Ī£¨’ŻīĪžŰŐ√≥…°įďšĶō™{ĚLņC«Ú°Ī†Ó°£É»(n®®i)≤Ņ∂∑Ļįěť∂ĢŐÝőŚ≤» Ĺ£¨«ķŃļīTīů£¨≥ ňů–ő£¨ľĻĻŌ÷ýÉ…ā»(c®®)≤ś ÷ė«”–ĺŪ–ńĽ®Ôó£¨∆ĹĪP∂∑ěť—ŲĽ®…ŹįÍ£¨ĶŮė«ĺę√ņ°£Őžĺģňń÷‹Ō¬∂∑Ļį£¨Ć”ĮBŌŗ≥–£¨ŠŌ∂Ž∂ŗ◊ň£¨ö‚Ą›Č—”^°£»ęžŰĻ≤”–99łý÷ý£¨÷ýŃļěťį◊ĻŻ°Ę÷Íėš÷∆◊ų£¨öv400”ŗńÍüo÷©÷ŽĺW(w®£ng)£¨Ņį∑Q∆śģź°£ôMŤ …Ōíž”–°į Ę ņ»ňżą°Ī°Ę°įňřĶ¬÷ō∂ų°Ī°Ę°į Ú…ĹīTÕŻ°Ī°Ę°į√Ż÷ō“Ľŗl(xi®°ng)°Ī°Ę°įČŘŅľĺS∆Ś°Ī°Ę°įÉ»(n®®i)ťw÷–ēÝ°ĪĶ»Ļ¶√Żō“Ó~£¨Ô@Ķ√łĽŻźŐ√Ľ £¨’Ļ¨F(xi®§n)ŃňĻŇīķĄŕĄ”»ň√ŮĶń«ŕĄŕ÷«ĽŘļÕňá–g(sh®ī)Ąď(chu®§ng)‘žŃ¶°£Ī£◊o(h®ī)∑∂áķ£ļĖ|°ĘńŌ°Ęőų°ĘĪĪłų20√◊°£Ĺ®‘O(sh®®)Ņō÷∆ĶōéߣļĪ£◊o(h®ī)∑∂°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

189°ĘňĺŅ’…ĹĻŇĹ®÷Ģ»ļ

°°°°ňĺŅ’…ĹĻŇĹ®÷Ģ»ļįŁņ®Ň∆∑Ľ°Ę∂Ģ◊ś∂UĄx°Ę ĮŅŐĶ»°£Ň∆∑Ľ ľĹ®”ŕŐ∆īķ£¨ļůöߣ¨√ųŐžÜĘ‘™ńÍ(1621ńÍ)÷ōĹ®£¨◊ÝĪĪ≥ĮńŌ£¨ňń÷ý»żťgőŚė«Ť ńĺĹY(ji®¶)ėč(g®įu)£¨Ľ®ćŹ ĮĹ®‘ž°£¨F(xi®§n)ÉHīś∂Ģė«£¨√śťü9√◊£¨öąłŖ6.5√◊£¨ŖM(j®¨n)…Ó2.8√◊£¨ŃļŤ ł°ĶŮ£¨»ęŤ ĺý“‘50ņŚ√◊“ä∑ĹĶńń®Ĺ« Į÷ýěť’Żůw÷ß÷ý£¨÷ß÷ý…Ō∂ňŅŐŚ\ľyąDįł£¨ĶōĆ”äA◊°Ćö∆Ņ†Ó°£Ň∆∑ĽŪĒ≤Ņėč(g®įu)Ĺ®‘ŕőńłÔ÷–ößČń£¨ĶęĪĽň¬ŹR…ģ»ňň—ľĮļů£¨ľĮ÷–īś∑Ň‘ŕīů–ŘĆöĶÓ«į°£ňĺŅ’…Ĺ…Ō»‘Ī£ŃŰŃň‘S∂ŗ∂Ģ◊śļŽ∑®ĶńŖzŘE£¨”––ř––Ķń ĮŅŖň¬∂Ģ◊ś∂UĄx£¨”–ĪĪżRŐžĆö»żńÍ(Ļę‘™572ńÍ)£¨‘ŕ∑ū∂īļůāų“¬ņŹ”ŕ∂U◊໿◊ś…ģŤ≤Ķńāų“¬Ň_£¨ŖÄ”–»ż◊ś√śĪŕĶń»ż◊ś∂ī£¨Ŗ@–©∂ľ «∂U◊ŕ∂Ģ◊śĽŘŅ…◊ŅŚaňĺŅ’…ĹĶńöv ∑“ä◊C£¨∂ľ «ňĺŅ’…Ĺ◊ųěť÷–»A∂U◊ŕĶŕ“Ľ…ĹĶńĆć(sh®™)őÔ“ä◊C°£Ŗz÷∑…Ō”– ĮŅŐ100∂ŗŐ飨Ī£īśÕÍļ√Ķń”–√ųīķ≥ĮÍĖ Į ĮŅŐ°ĘŐęį◊Ō…Řô ĮŅŐ°ĘėOŪĒ ĮŅŐ»żŐé°£Ī£◊o(h®ī)∑∂áķ£ļňĺŅ’…Ĺ√ŅāÄĻŇĹ®÷ĢĪĺůwÕ‚ňń÷‹20√◊°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

190°Ę ĮťTŐęőĺŹRľįĻŇĎÚŇ_

°°°° ĮťTŐęőĺŹRľįĻŇĎÚŇ_◊ݬš‘ŕďP(y®Ęng)Ō™śā(zh®®n)īů ĮťTīŚ£¨ŐęőĺŹRŅā√ś∑e239.5∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨ĻŇĎÚŇ_Ņā√ś∑e124∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨ěť«ŚīķĹ®÷Ģ°£ŐęőĺŹRěťĶÓ ĹĹ®÷Ģ£¨◊ÝĖ|≥Įőų£¨īuńĺĹY(ji®¶)ėč(g®įu)£¨√śťüőŚťg£¨–°«ŗÕŖ£¨”≤…Ĺ Ĺő›ŪĒ£¨Õ‚ȶ∑Ř“‘ľt…ę£¨ńĺėč(g®įu)ľ‹…Ō”–Īä∂ŗĶńĶŮÔóėč(g®įu)ľĢ£¨∆š÷–ļůť‹ĶńÓ~Ť …ŌĶń°įįŔ¬ĻąD°ĪĶŮĻ§ĺęľö(x®¨)°£Ī£īśĽýĪĺÕÍ’Ż°£ŐęőĺŹRĖ|ā»(c®®)”–“ĽĻŇĎÚŇ_£¨“ŪĹ«ÚvÔw£¨Ō¬≤Ņ“‘∂Ő÷ýďő∆ūŇ_√ś°£‘ďĎÚŇ_Ĺ®”ŕ«Śīķ£¨√śťü12√◊£¨ŖM(j®¨n)…Ó9.2√◊£¨–™…Ĺő›ŪĒ£¨ĎÚŇ_ļů≤Ĺ‘O(sh®®)°į≥ŲĆĘ°Ī°Ę°į»ŽŌŗ°Ī∂ĢťT£¨◊ůŇ_Ņŕ‘O(sh®®)°įőńőšąŲ°Ī£¨’Ż◊ýĎÚŇ_”…é◊ ģłýįę÷ý÷ßďő£¨«įÓ~Ť ĶŮŅŐ∑«≥£ĺę√ņ£¨ ĮťTĻŇĎÚŇ_Ī£īśÕÍ’Ż£¨«“ňá–g(sh®ī)–‘›^łŖ£¨‘ŕŅÉŌ™™ö(d®≤)“Ľüo∂Ģ£¨”–›^łŖĶńőńőÔÉr(ji®§)÷Ķ°£1997ńÍ£¨Ļę≤ľěťŅhľČőńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ£¨Ňķú (zh®≥n)őńŐĖŅÉ’Ģ°ĺ1997°Ņ35ŐĖ£Ľ2016ńÍ£¨Ļę≤ľěť –ľČőńőÔĪ£◊o(h®ī)ÜőőĽ£¨Ňķú (zh®≥n)őńŐĖ–Ż’Ģ√ō°ĺ2016°Ņ219ŐĖ°£2019ńÍ£¨ĪĽį≤Ľ’ °°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

191°ĘŌ¬∑ŻėÚňőīķłG÷∑

°°°°Ō¬∑ŻėÚňőīķłG÷∑őĽ”ŕŌ¬∑ŻėÚśā(zh®®n)ÕŖő›‘ļłGĆö…Ĺ£¨ěIšńļ”őųį∂Ŗ@◊ýłG÷∑Ēŗ√śŐé”^≤ž£¨…ŌŌ¬Ć”∆ųőÔ£¨õ]”–‘ž–ÕĶń◊ÉłŁ£¨ģĒ(d®°ng) «Õ¨“Ľēr(sh®™)∆ŕŖBņm(x®ī)üż‘ž∂—∑e∂Ý≥…£¨Õ∆ĒŗīňłGīś‘ŕĶńēr(sh®™)ťg≤ĽēĢŐęĺ√£¨łG◊ýįÝ‘ŕłGĆö…ĹńŌ≤Ņ£¨’ľĶō√ś∑eľs5400∆Ĺ∑Ĺ√◊£¨…Ĺ∆¬…ŌĶĹŐé∂ľ”–łGŹU∆∑∂—∑eĆ”£¨»ÁŐ’öą∆¨£¨ľtüżÕŃļÕĽ“ĚnĶ»°£łG†t «ńŌ∑Ĺ≥£“äĶń°įżąłG°Ī–Õ£¨“ņ…Ĺ∆¬ōQŌÚ–řĹ®£¨∂ŗĒĶ(sh®ī)łG∂ī“—∆∆Čń£¨ÉHįl(f®°)¨F(xi®§n)“ĽólĪ£īś…–ļ√ĶńłGĶņ£¨ťLľs28√◊£¨ļŕ”‘Ő’∆ųöą∆∑¬„¬∂°£≤…ľĮĶńėň(bi®°o)Īĺ£¨ń£ ĹŌŗÕ¨£¨ēr(sh®™)īķÔL(f®•ng)łŮ“Ľ÷¬°£∆ųőÔĺýňō√śüoÔó£¨ÉHāÄĄeĶńį‚ ÷…Ō£¨”–ń£”°°įīůľ™°Ī◊÷ė”°£∆ųőÔÕ‚ĪŪĻŇė„ī÷ęE£¨Ąe”–ÔL(f®•ng)łŮ£¨ļŕ”‘…ęļ÷Ļ‚Ěô£¨“Úľľ–g(sh®ī)ňģ∆Ĺ≤Ó£¨∂ŗ◊É–őļÕ◊Ŗ”‘°£≤…ľĮĶń∆∑∑N÷–£¨“‘∆ŅļÕÕŽĪK›^∂ŗ£¨’ľüż‘žŃŅĶń80%“‘…Ō£¨Ņ…ń‹ěťŖmĎ™(y®©ng)ĪĪňő°į∂∑≤Ť°Īňý–Ť°£∆ŅĶń‘ž–ÕŇc°įŪn∆Ņ°ĪÓź–ÕŌŗÕ¨£¨Ńýį≤°ĘĽŰ…ĹńĻ‘Š÷–∂ŗ”–įl(f®°)¨F(xi®§n)‘ďłGģa(ch®£n)∆∑°£Ĺõ(j®©ng) °ŅľĻŇ—–ĺŅňýĻŇŐ’—–ĺŅĆ£ľ“Ťb°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

192°ĘĹ®Ķ¬őńŹRīů≥…ĶÓ

°°°°Ĺ®Ķ¬őńŹR ««Śīķį≤Ľ’Ĺ®Ķ¬ŅhĶńŅhĆW(xu®¶)őńŹR£¨‘ŕĹŮ≥ō÷› –Ė|÷ŃŅhąÚ∂…śā(zh®®n)Ė|ĪĪĶńį◊Ōů…ĹŌ¬°Ę√∑≥«ļ”ŇŌ°£őńŹR”–™ö(d®≤)ŐōĶń°įňģńŗīů≥…ĶÓ°Ī£¨1995ńÍöß”ŕļťňģ°£ďĢ(j®ī)°∂Ĺ®Ķ¬Ņh÷ĺ°∑›d£¨īů≥…ĶÓ ľĹ®”ŕŐ∆√C◊ŕ÷ŃĶ¬∂ĢńÍ£®757ńÍ£©£¨‘ŕ≥«Ė|ĀŪŐK∑Ľ°£ňőľő∂®ńÍťg÷™ŅhÖ«úY£¨“∆Ĺ®”ŕ≥«őųĪĪ…∆’Ģ∑Ľ°£√ų≥ÁĶĚ41ńÍ(1631ńÍ)÷™ŅhóÓŚaŤęłńĹ®”ŕ√∑≥«őųĪĪ£¨«ŚŅĶőű‘™ńÍ£®1662ńÍ£©÷™ŅhłŖ“ķ‘ŔŹÕ(f®ī)Ĺ®”ŕ≥«őųĪĪ”Á°£Ļ‚ĺw31ńÍ(1905ńÍ)įī≤ž Ļ“ō»ň÷‹ū•™ö(d®≤)“ĺīů—ů“Ľ»f“Ľ«ß∂ĢįŔ‘™£¨įīŇf÷∑īů–°“é(gu®©) Ĺ÷ōĹ®£¨√ŮáÝ≥űńÍ÷‹ū•ňń◊”÷‹ĆW(xu®¶)őű“‘šďĹÓňģńŗ£¨∑¬īuńĺĹY(ji®¶)ėč(g®įu)–ő ĹłńĹ®£¨Ļ ∑Q°įňģńŗīů≥…ĶÓ°Ī°£¨F(xi®§n)”–√ś∑e372∆Ĺ∑Ĺ√◊°£◊ýĪĪ≥ĮńŌ£¨Ė|°ĘńŌ°Ęőųť_”–Žp…»īůťT»ż£¨Õ‚일ōņ»£¨łŖľs10√◊°£ĶŮŃļģčóĚ£¨∂∑Ļį÷ōť‹Ôw¬N£¨÷–«∂īů≥…ĶÓÓ~£¨ĺG…ęŃūŃßÕŖ√ś£¨ľĻň‹∂ĢżąĎÚ÷ť°£ňģńŗīů≥…ĶÓļÍā•Č—”^£¨ěťőńŹRĹ®÷Ģ ∑…Ō÷ģĄď(chu®§ng)Ňe£¨1989ńÍ°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

193°ĘĎ—Ŗh(yu®£n)”ŪÕűĆm

°°°°”ŪÕűĆm‘ŕį≤Ľ’Ď—Ŗh(yu®£n)ŅhĖ|ńŌÕŅ…Ĺ÷ģŪĒ°£ ∑›d£ļ°į”ŪēĢ÷TļÓ”ŕÕŅ…Ĺ°Ī£¨“Ľį„ľī÷łīň°£ļů»ňěťľo(j®¨)ńÓīů”Ū÷őňģĻ¶ŅÉ£¨‘ŕīňŃĘŹRžŽ°£ŹR ľĹ®”ŕŐ∆÷ģ«į£¨ĺŖůwńÍīķ≤Ľ‘Ē£¨‘™īůĶ¬ńÍťg°ĪĆW(xu®¶)’żÖ«őńŅż°∂÷ō–ř”ŪÕűŹR”õ°∑‘∆£ļ°įÕŅ…Ĺáņ(y®Ęn)áņ(y®Ęn)ö‚Ōů£¨”Ū“‘…ŮĻ¶ž`Ķ¬£¨ŹR ≥īň…Ĺ£¨∆šĀŪĺ√“”£¨Ő∆īů≥ľĶ“ŃļĻę£®» Ĺ‹£©£¨ŐžŌ¬’ż»ň“≤£¨öß÷T“ýžŽ∂Ģ«ß∆ŖįŔ”ŗňý£¨∂Ý”ŪŹRő°»Ľ™ö(d®≤)īś°£°ĪŹR‘≠”–»żŖM(j®¨n)£¨¨F(xi®§n)…–īś∂ĢŖM(j®¨n)£¨‘ļÉ»(n®®i)”–«ßńÍ„y–”É…÷Í£¨īůŅ…ĒĶ(sh®ī)áķ£¨įőĶō∂Ý∆ū°£őųĪĪ”–ŃňÕŻŇ_£¨Ķ«ŇR∆š…Ō£¨úu°ĘĽī≤®”Ņ£¨«G°ĘÕŅīš∑Ś£¨ĪM ’—ŘĶ◊£¨őųńŌ”–ÜĘńł Į£®”÷√ŻÕŻ∑Ú Į£©£¨’żĹůő£◊Ý»ÁčD»ňŖh(yu®£n)ÕŻ£¨āųěť”Ū∆řÕŅ…Ĺ ŌÕŻ∑ÚňýĽĮ°£őų”–°į •»™°Ī°įž`»™°Ī£¨«Ś≥ļ≥őĪŐ£¨ňńľĺ≤ĽĹŖ°£övīķőń»ň√ŻĽ¬»ÁĶ“» Ĺ‹°ĘŃÝ◊ŕ‘™°ĘÖ«őńŅż°ĘŐK›Y°ĘŐKřH°ĘňőŚ•°Ęŗá Į»ÁĶ»£¨ĺýĀŪīň”ő”[Ď{Ķű≤ĘŃŰŌ¬īůŃŅ‘äőń„ĎŅŐ£ĽŐK›Y°∂Ś©÷›∆ŖĹ^£ŅÕŅ…Ĺ°∑‘äĪģŅŐ£¨ĹŮ’š≤ōŹRĪŕ£Ľŗá Į»Á°įēÁ”[∆Ĺ≥«°Īń¶°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

194°Ęń≠ļ”ŅŕÍP(gu®°n)Ņ®

°°°°ń≠ļ”ŅŕÍP(gu®°n)Ņ®£¨ň◊∑Qěťń≠ļ”ŅŕŻ}Ņ®£¨◊ݬš”ŕįŲ≤ļ –Ľī…ŌÖ^(q®Ī)ń≠ļ”Ņŕśā(zh®®n)°£ĪĪš«ļ”◊‘úuÍĖ°Ę√…≥«°ĘĽīĪĪÚÍ——∂ÝĀŪ£¨÷ŃĎ—Ŗh(yu®£n)°ĘįŲ≤ļÖR»ŽĽīļ”£¨÷Ńīň“— «∆šŃų÷ģń©£¨Ļ ≥ű√Ż°įń©ļ”Ņŕ°Ī°£“Ú∆šĶōŐéļ”Ņŕ£¨ĺ√∂Ýĺ√÷ģ£¨°įń©°Ī◊÷÷ūĚu—›ĽĮěť°įń≠°Ī£¨ń≠ļ”Ņŕ÷ģ√Ż”…īňŃųāų÷ŃĹŮ°£ń≠ļ”ŅŕÍP(gu®°n)Ņ® ľĹ®”ŕīů«ŚĻ‚ĺwőŚńÍ«Ô£¨÷ŃĹŮ“ĽįŔ»ż ģ∂ĢńÍĶńöv ∑°£ģĒ(d®°ng)ēr(sh®™)‘ŕ’żÍĖ°Ę„Ű÷ř°ĘőŚļ”°ĘŇRĽī°ĘĎ—Ŗh(yu®£n)5Őé‘O(sh®®)ÍP(gu®°n)£¨¨F(xi®§n)ÉH”–ń≠ļ”ŅŕŖ@“ĽŐé°£ń≠ļ”ŅŕÍP(gu®°n)Ņ®ĶńĹ®ŃĘ£¨ ««Ś≥Įěť≥š∂ź’n∂ÝĹ®£¨ģĒ(d®°ng)ēr(sh®™)ōõőÔĹõ(j®©ng)Ŗ^ń≠ļ”úŌńňŪöĹõ(j®©ng)ťLĽīŅŕąů(b®§o)√ųĶ¬ļÓ’’ņżřkņż∂ź’n£¨∑ņ÷Ļņ@°Ę¬©∂ź’n°£—ōĽīő®ń≠ļ”úŌ÷‹áķĒĶ(sh®ī) ģņÔĶōĄ›Õ›Ō¬£¨√Ņ”ŲĽīňģ∑ļĚq£¨ļŐĻ»úp ’£¨“‘÷Ń◊ů”“ĺ”√Ůļ„“‘ĺW(w®£ng)Ű~ěťėI(y®®)£¨ÉHŅ…ūB(y®£ng)…ķ°£ÍP(gu®°n)Ō¬ĄĚī¨≥Ų»Žňý—bĶńĖ|őų≤ĽŖ^ «ģĒ(d®°ng)?sh®ī)ōĶńÕŃŽsľZ£¨ĄeüoňŻōõ°£ēr(sh®™)»ő∂Ĺňĺň{(l®Ęn)ŰŠÕűĶÓ’—°Ę÷žĆW(xu®¶)‘™°Ęőń…ķļő»Áīļ°Ęőš…ķÖ«śā(zh®®n)°Ę÷žīů√ÕĻ≤Õ¨…Ō ēÝ--≥ĮÕĘ£¨öJ√Ł≤ľ’Ģ Ļ”õ√ŻŻ}Ŗ\(y®īn) Ļ£¨ŽSľīÍP(gu®°n)Ņ®°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

°°°°ŕwľĮ∂ĢľČďP(y®Ęng)ňģ’ĺŇf÷∑őĽ”ŕŃ“…ĹÖ^(q®Ī)ĻŇūąśā(zh®®n)–ž«f––’ĢīŚīů–žľ“ńŌ600√◊°£1976ńÍ£¨ŕwľĮ»ň√ŮĻę…ÁĆW(xu®¶)Ńē(x®™)īů’ĮĹõ(j®©ng)Úě(y®§n)£¨õQ∂®Ĺ®‘O(sh®®)ďP(y®Ęng)ňģ’ĺ£¨“żį«ļ”ňģĹ‚õQťL…Ĺ“‘Ė|īů∆¨řr(n®ģng)ŐÔĻŗł»ÜĖÓ}°£Ļ§≥Ő”ŕ1976ńÍť_Ļ§£¨1977ńÍ≥ű«ÔĽýĪĺÕÍĻ§°£Ĺ®≥…ļů‘Ýěťį≤Ľ’ °ňģņŻĻ§≥ŐŌ»ŖM(j®¨n)Ķš–Õ£¨ēr(sh®™)»ő °őĮ÷ų“™ÓI(l®ęng)Ćß(d®£o)«įĀŪ“ē≤ž’{(di®§o)—–°£ďP(y®Ęng)ňģ’ĺěťĖ|őų◊ŖŌÚ£¨”…ĶŮŤŹĶń ĮČKļÕňģńŗ∆Ų÷ĢĶń∂ĢľČ’{(di®§o)ňģ∂…≤Ř…ŌŌ¬ ĮĻįŇŇ≥…“ĽŇŇ£¨ĺd—”500”ŗ√◊£¨ ģ∑÷Č—”^°£÷ųůwĹ®÷Ģ”…“ĽľČŐŠňģ∂…≤Ř°Ę–Óňģ≥ō°Ę∂ĢľČŐŠňģ∂…≤Ř°ĘŖ^…Ĺ∂…≤Ř°Ę∂ĢľČŐŠňģôC(j®©)∑ŅĶ»≤Ņ∑÷ėč(g®įu)≥…£¨É…∂őłŖľ‹∂…≤ŘĻ≤1015√◊£®įŁņ®216√◊ĶńŖ^…Ĺ∂…≤Ř£©£¨ŌŗƶĶō√śłŖ∂»◊ÓłŖŐéŖ_(d®Ę)15√◊£¨Ćí1.4√◊°£Ņ◊ŹĹěť10√◊°Ę5√◊°Ę3√◊Ķń ĮĻį“‘ľį…ŌŌ¬Ć”īůīů–°–°ĶńŹÕ(f®ī)Ņ◊£¨Ļ≤”č(j®¨)170Ņ◊£¨∆š÷–10√◊īůŅÁĶńĺÕ”–26Ņ◊°£‘ŕ“ĽľČŐŠňģłŖľ‹∂…≤ŘĶńŌÚÍĖ√ś£¨ÁĚŅŐ÷Ý°įĻń◊„ł…ĄŇ£¨Ń¶†é…Ō”ő£¨∂ŗŅžļ√ °ĶōĹ®°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

°°°°ŅĻ»’Ļ§◊ųąF(tu®Ęn)ŮvĶōŇf÷∑°™°™ĄĘ Ō÷ߞ۾Į≥…Ő√őĽ”ŕ‘ņőųŅh÷–ÍP(gu®°n)ŗl(xi®°ng)…≥īŚ°£ĄĘ Ō÷ߞ۾Į≥…Ő√őĽ”ŕį≤Ľ’‘ņőųŅh÷–ÍP(gu®°n)ŗl(xi®°ng)«Ô«ßīŚóÓŅŕĹM°£Ĺ®”ŕ√ŮáÝ»żńÍ£®1914ńÍ£©£¨◊ÝőųńŌ≥ĮĖ|ĪĪ£¨Ļ≤∑Ņő›64ťg£¨’ľĶō1000∆Ĺ∑Ĺ√◊°£∆Ĺ√ś≤ľĺ÷ěť“Ľ›S»żŖM(j®¨n)É…éŻňńļŌ‘ļ Ĺ£¨◊ů”“?gu®©)ßŅÁ‘ļ£®Ć?sh®™)ěťįŁő›£©£¨÷–°ĘļůŹd∆Ŗľ‹ŐßŃļ£¨«į‹éļůÜő≤Ĺ£¨Üőť‹Žp∆¬√ś°Ę”≤…ĹŪĒ£¨ŮRÓ^ȶ£¨–°«ŗÕŖ£¨«Śňģȶ£¨ť‹Ņŕ∑Řį◊Ľ“£¨Ôó»ňőÔĽ®≤›ąDįł°£ěťĶš–ÕÕÓőųńŌĻŇĹ®÷Ģ£¨∆šĹ®÷ĢÔL(f®•ng)łŮļÕ ÷∑®āÄ–‘űr√ų£¨≠h(hu®Ęn)ĺ≥Éě(y®≠u)√ņ£¨ Ťņ ”–÷¬£¨łŖīů–Řā•£¨”–›^łŖĶńňá–g(sh®ī)Ér(ji®§)÷Ķ°£‘ďžŰĹ®≥…≥ű∆ŕ÷Ľť_’ĻĄĘ Ō◊ŚĄ’(w®ī)ĽÓĄ”£¨1938ńÍ6‘¬≥ű£¨‘ņőųŅhőĮēĢŇ…ÕűťŇ¬ Ķŕ31ŅĻ»’Ļ§◊ųąF(tu®Ęn)ŖM(j®¨n)Ův£¨≥…ŃĘĄ”őĮēĢ°Ę…≥īŚŐō÷ß°£Ĺ‚∑ŇĎū(zh®§n)†éēr(sh®™)∆ŕ£¨īňĶō“≤ «ľt…ęłýďĢ(j®ī)Ķō°£ū^É»(n®®i)£¨≤ľ÷√”–∂Ģ ģ∂ŗťg’Ļ “£¨∑÷Ąeíž…ŌŃň»ňőÔąDŌŮļÜĹť°ĘąD∆¨°Ęőń ∑ŔYŃŌĶ»£¨’ĻĻŮÉ»(n®®i)Ē[∑ŇőńőÔ£¨‘O(sh®®)ŃĘŅĻ»’Ļ§◊ųąF(tu®Ęn) ∑ŘEļÕ…≥īŚłÔ√Ł ¬ŘEÉ…≤Ņ°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

197°Ęľt∂’ň¬Ŗz÷∑

°°°°ľt∂’ň¬Ŗz÷∑őĽ”ŕį≤Ľ’ °Ńýį≤ –»~ľĮÖ^(q®Ī)“¶ņÓśā(zh®®n)£¨Ľīļ”÷ģńŌ°£‘ďŖz÷∑įŁņ®–¬ Į∆ųēr(sh®™)īķĶĹőų÷‹≤ĽÕ¨ēr(sh®™)∆ŕĶń∂—∑e°£ĪMĻ‹ĶōĪŪ…ʬš”––¬ Į∆ųēr(sh®™)īķļÕőų÷‹ēr(sh®™)∆ŕĶńŖzőÔ£¨Ķęő“āÉŖxďŮĶń≤…ė”Łc(di®£n)Ösőī“äőų÷‹ēr(sh®™)∆ŕĶńőńĽĮĆ”∂—∑e°£łýďĢ(j®ī)≤…ľĮĶĹĶń–¬ Į∆ųēr(sh®™)īķŐ’∆¨”^≤ž£¨∆šŐ’∆ų“‘ľtŐ’ěť÷ų£¨”–ńŗŔ|(zh®¨)°ĘäAįŲļÕäAŐŅŐ’£¨ĽūļÓ≤Ľ“Ľ£¨Ď™(y®©ng)”–‘ÁÕŪĶń≤ÓĄe°£‘ďŖz÷∑‘ÝŖM(j®¨n)––Ŗ^‘áĺÚ£¨įl(f®°)ĺÚ’Ŗ’J(r®®n)ěťĶŕ“Ľ∆ŕőńĽĮĪ»ļÓľ“’Į…ŌĆ”ŽA∂ő¬‘‘Á£¨ŌŗģĒ(d®°ng)”ŕļÓľ“’ĮŖz÷∑‘ÁÕŪ÷ģťgĶńŽA∂ő£¨ĺŗĹŮľs6000ńÍ£¨»Á»Ű «£¨Ątľt∂’ň¬Ķŕ“Ľ∆ŕŇcŚ°Ō™ Į…Ĺ◊”Ŗz÷∑īůůwŌŗģĒ(d®°ng)£¨Ķŕ∂Ģ∆ŕőńĽĮŌŗģĒ(d®°ng)”ŕļÓľ“’Į…ŌĆ”£¨ «ĆŔ”ŕļÓľ“’ĮőńĽĮĶń“ĽāÄ÷ō“™Ŗz÷∑°£‘ŕľt∂’ň¬ĶńÕŃČKļÕľtüżÕŃ÷–£¨Ļ≤įl(f®°)¨F(xi®§n)Ńň11āÄė”∆∑£¨12āÄĶĺö§Ķń”°ļŘ£¨∆š÷–Ņ…“‘Ň–Ēŗ∆šŃ£–ÕĶń”–8āÄ£¨»ę≤Ņěťĺ¨Ķĺ°£ŃŪ”–4āÄėň(bi®°o)Īĺ“Úöą»Ī›^…űüo∑®Ň–Ēŗ∆šŃ£–Õ°£1987ńÍ£¨ °őńőÔŅľĻŇ—–ĺŅňýƶĽŰ«Ůľt∂’ň¬Ŗz÷∑ŖM(j®¨n)––Ńňįl(f®°)ĺÚ£¨≤ľ∑Ĺ°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

198°Ęáņ(y®Ęn) ŌĻ¬∂—

°°°°áņ(y®Ęn) ŌĻ¬∂— «“ĽŐéĎū(zh®§n)áÝēr(sh®™)īķĶńĻŇńĻ‘Š°£áņ(y®Ęn) ŌĻ¬∂—£¨”÷√Ż°įÓĀ ŌĻ¬∂—°Ī°Ę°į‘¨–g(sh®ī)Ļ¬∂—°Ī°£ģĒ(d®°ng)?sh®ī)ō»ňŃ?x®™)ĎTĆĘ°įáņ(y®Ęn) ŌĻ¬∂—°Ī∑Qěť°įīůĻ¬∂—°Ī£¨∂ÝĆĘ°įĻ¬∂—ŗl(xi®°ng)°Ī∑Qěť°į–°Ļ¬∂—°Ī°£’f «áņ(y®Ęn) Ō£¨Ņ…ģĒ(d®°ng)?sh®ī)ōĶō√Ż”÷≤Ľ «Ŗ@āÄ°įáņ(y®Ęn)°Ī£¨∂Ý «°įťź°Ī£¨∑ň“ńňýňľ°£◊ÓőŁ“ż»ňĶń£¨ģĒ(d®°ng)»Ľ «°į‘¨–g(sh®ī)Ļ¬∂—°ĪŖ@“Ľ√Ż∑Q£¨≤Ľ÷™Źńļőēr(sh®™)ť_ ľāųěť‘¨–g(sh®ī)ńĻ£¨ĽÚ «ĪĺĀŪĺÕ «‘¨–g(sh®ī)ńĻ£¨ļůĆĘ°į‘¨–g(sh®ī)°Ī”ěāųěťŃň°įáņ(y®Ęn) Ō°Ī°£áņ(y®Ęn) ŌĻ¬∂—√ś∑eěťńŌĪĪ52°Ń53√◊=2756∆Ĺ√◊£¨łŖ7.5√◊°£áņ(y®Ęn) ŌĻ¬∂—ĶńńŌ√ś£¨ŃĘ÷Ý–¬°ĘņŌÉ…ČK °ľČőńĪ£Īģ£¨É…Īģ«įļůĺoį§÷Ý£¨–¬Īģ‘ŕ«į£¨ņŌĪģ‘ŕļů°£ńĻŕ£∑‚ÕŃń_Ō¬“Ľ÷‹£¨∑÷≤ľ÷ÝĪä∂ŗňĹČě£¨“‘őųńŌ÷ŃĖ|ńŌ∑ĹŌÚ›^∂ŗ£¨“ĽāÄį§÷Ý“ĽāÄ£¨»ÁÕ¨Īä–«Ňű‘¬“Ľį„£¨”÷»ÁŐęÍĖĶńĻ‚≠h(hu®Ęn)£¨áķņ@īůŕ££¨ĺįŌůÓHěťČ—”^°£ŕ£ĶńőųĪĪā»(c®®)£¨ňĹČěŌŗƶ›^…Ŕ°£∂Ý‘ŕĖ|ĪĪā»(c®®)£¨–¬”√ňģńŗ∆ŲŃň2ŇŇĻ≤20āÄ—®őĽ£¨ģĒ(d®°ng)ēr(sh®™)÷Ľ”–“Ľ—®į≤‘Š£¨∆š”ŗ19—®…–ŐďŌĮ“‘īż°£ģĒ(d®°ng)?sh®ī)ōĺ”√Ů°≠°?a href=/landscape/93/yanshigudui.html class=blue >[‘Ēľö(x®¨)]

199°Ę íŅhŅ◊ŹR

°°°°Ņ◊ŹR”÷∑Q •ŹR°ĘőńŹR°ĘĆW(xu®¶)Ćm£¨ň◊∑QŁZĆW(xu®¶)°£Ĺ®”ŕ√ų»fövňń ģŃýńÍ£®1618£©°£«ŚŪė÷ő°∂ íŅh÷ĺ°∑ƶ∆šĹ®÷Ģ≤ľĺ÷◊ųŃň»ÁŌ¬√Ť Ų£ļ°į÷–ěťŌ»éüŹR£¨Ė|őųɅ鯰£«į읏RťT£¨ťTÕ‚Ė|ěť√ŻĽ¬°Ęőųěťŗl(xi®°ng)Ŕt∂Ģ…ٞ۰£«įěť„ķ≥ō£¨ŅÁ“‘ ĮėÚ£¨”÷«įěťôŰ–«ťT£¨ťT÷ģ«įěť∆Ńȶ£¨ôŰ–«ťTőųěť»ŚĆW(xu®¶)īůťT£¨”…īůťT÷ĪĪĪ£¨Ė|ŌÚ?y®§n)ťÉxťT°£Ō»éüŹRļůěť√ųāźŐ√£¨Ő√Ė|ěť≥ÁĶ¬żS£¨őų읏VėI(y®®)żS£¨Ė|ĪĪěťÜĘ •žŰ£¨Ő√őųĪĪĺī“ĽůūÕ§°£°ĪőńŹRīů≥…ĶÓ ľĹ®”ŕĪĪňőĹB •ńÍťg£®1094ńÍ£©£¨ģĒ(d®°ng)ēr(sh®™)ĶÓ÷∑‘ŕĹŮ÷ģ≥«ĪĪĶńŇf≥«£¨‘™ń©öß”ŕĪÝĀy°£√ųļťőš≥űńÍ÷ō–ř£¨”ņė∑ ģŃýńÍ£®1418ńÍ£©°Ę≥…ĽĮ°ĘľőĺłńÍťgŌŗņ^÷ō–ř°£»fövőŚńÍ£®1577ńÍ£©“ÚŇf≥«öß”ŕļťňģ£¨Ŗw÷Ń–¬≥«ĹŮ÷∑÷ōĹ®°£«Ś”ļ’ż°Ę«¨¬°ťg“≤”––ř››°£őńŹR‘Ý”– Į∑Ľ°ĘôŰ–«ťT°ĘĹŐ”ż ū°Ę”Ė(x®īn)Ćß(d®£o) ū°Ęīů≥…ĶÓ°Ę≥Á •žŰ°Ę√ųāźŐ√Ķ»Ĺ®÷Ģ°£ Į∑Ľ…Ō ēÝ---°įŐęļÕ‘™?d®≤)‚°Ī£¨¨F(xi®§n)ňń◊÷…–īś°£ôŰ–«ťTļÕ∂Ģ ū‘ŕ√ŮáÝ°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]

200°Ę–ŘīŚőŚ Į∑Ľ

°°°°–ŘīŚőŚ Į∑ĽįŁņ®īů÷–ō©∑Ľ°Ęňń ņ“Ľ∆∑∑Ľ°ĘűU ŌńĻ∑Ľ°Ę◊ŕ∂ĢĻęńĻĶņ∑Ľ°Ę”ŗĎcŐ√ťT∑Ľ°£őŚ◊ýŇ∆∑Ľ‘ŕ≤ľĺ÷°ĘĹ®÷ĢĹY(ji®¶)ėč(g®įu)°Ę ĮŃŌŖxďŮĶ»∑Ĺ√śłų”–≤ĽÕ¨£¨∂ľń‹ůw¨F(xi®§n)≥ŲňŁāÉ”–›^łŖĶńŅ∆ĆW(xu®¶)–‘ļÕňá–g(sh®ī)–‘£¨≤ĽĶęļ‹”–öv ∑Ér(ji®§)÷Ķ£¨∂Ý«“Ô@ ĺ≥Ų–ŘīŚĽ’÷›őńĽĮĶń≤©īůĺę…Ó£¨ «≤ĽŅ…∂ŗĶ√Ķń∑«őÔŔ|(zh®¨)őńĽĮŖzģa(ch®£n)°£īů÷–ō©∑Ľ£ļŃĘ‘ŕŖz÷∑°į≥ÁĻ¶ąů(b®§o)Ķ¬žŰ°Ī’ż«į∑Ĺ£¨Ĺ®”ŕ«Ś«¨¬°∂Ģ ģ∆ŖńÍ£®1762ńÍ£©£¨∑ĽłŖ13√◊£¨Ćí8.5√◊£¨»żťg»żė«ňń÷ý Ĺ«ŗ ĮŇ∆∑Ľ°£ňń ņ“Ľ∆∑∑Ľ£ļĹ®”ŕ«Ś«¨¬°∂Ģ ģňńńÍ£®1759ńÍ£©£¨»żťg»żė«ňń÷ýõ_Őž Ĺ«ŗ ĮŇ∆∑Ľ£¨łŖ11√◊£¨Ćí8√◊£¨Ľ“ńż Įėč(g®įu)Ĺ®£¨É…ā»(c®®)∂Ģ÷Ľ–Ř™{ŌŗĶŇ°£űU ŌńĻ∑Ľ£ļ∂Ģ÷ý“Ľė««ŗ ĮńĻ∑Ľ£¨∑ĽłŖ3√◊£¨Ćí3√◊£¨ÜőĆ”ńĻ∑Ľ£¨∑Ľ«įĶō√ś”√īůČK«ŗ ĮįŚšĀ‘O(sh®®)°£◊ŕ∂ĢĻęńĻĶņ∑Ľ£ļ∂Ģ÷ý∂Ģė««ŗ ĮńĻĶņ∑Ľ£¨łŖ7.5√◊£¨Ćí3.5√◊°£”ŗĎcŐ√ťT∑Ľ£ļ◊ݬš‘ŕ–ŘīŚńŌ”Á£¨»żťg»żė«ňń÷ý Ĺ«ŗ ĮŇ∆∑Ľ£¨∑ĽłŖ13√◊£¨Ćí8.5√◊°£°≠°≠[‘Ēľö(x®¨)]