ƒ˙¨F(xi®§n)‘⁄µƒŒª÷√£∫ ◊Ìì > ∞≤ª’ °¬√”Œ

∞≤ª’ ° °ºâŒƒŒÔ±£◊oÜŒŒªΩÈΩB

¸S…Ω – –˚≥« – ∞≤ëc – ≥ÿ÷ð – ∫œ∑ – ŸÒ÷ð – ¡˘∞≤ – ÀÞ÷ð – ∏∑Íñ – ≥¸÷ð – ÒR∞∞…Ω – ª¥ƒœ – è∫˛ – ª¥±± – „~¡Í – ∞ˆ≤∫ – ∞≤ª’ °ŒƒŒÔπ≈€E ∞≤ª’ °ºt…´¬√”Œ ∞≤ª’ °√˚»Àπ æ” ∞≤ª’ °≤©ŒÔ^ ∞≤ª’ ° Æ¥ÛÏÙÃ√ ∞≤ª’ ° Æ¥Ûπ≈¥Â 5Aºâæ∞Ö^(q®±) 4Aæ∞Ö^(q®±) ∞≤ª’ ° Æ¥Ûæ∞¸c ∞≤ª’ ° Æ¥Û√‚ŸMæ∞¸c »´≤ø ∞≤ª’ °ÃÿÆa ∞≤ª’ °√¿ ≥ ∞≤ª’ °µÿ√˚æW ∞≤ª’ °√˚»À [“∆Ñ”∞Ê]

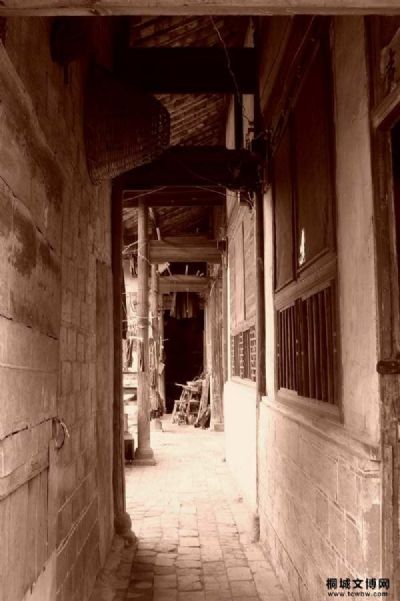

61°¢”Ò–∑»™ƒ¶—¬ Øøà

°°°°”Ò–∑»™ƒ¶—¬ ØøÃŒª”⁄¯PÍñøh“ÛùæÊÇ(zh®®n)£¨ïr¥˙ûÈÃ∆°¢ÀŒ°¢«Â°£ƒ¶—¬ ØøÃÁù”⁄”Ò–∑»™∏ΩΩ¸µƒér Ø…œ£¨ì˛øº≤Ï£¨π≤”–17Ã飨∆‰÷–Ã∆øÃ4Ãé°¢ÀŒøÃ7Ãé°¢«ÂøÃ4Ãé°£þ@–© ØøÃ∂ýûÈ”Œ”õ÷Æ◊˜£¨ªÚûÈ‘äøð¢Ó}‘Å°¢Ó}√˚µ»£¨∆‰ï¯∑®ÔL∏Ò∏˜Æ꣨¡˜≈…ºä≥ £¨’Ê°¢≤ð°¢Î`°¢◊≠°¢––°¢Œ∫±Æµ»Ω‘”–£¨ø∞∑Qï¯∑®Àá–gåöéÏ°£–∑»™ƒ¶—¬ ØøÃûÈÃ∆÷¡«Â¥˙”Œ»ÀÓ}ø𣌪”⁄ÀŒºØýl(xi®°ng)æ≥É»»˝∑Â…Ω”Ò–∑»™÷Ðá˙±⁄…œ°£ ØøÃπ≤27Ãé°£”–µƒ‘⁄∏þþ_5√◊÷ÆÃ飨”–µƒ‘⁄«Â„¸ÀÆÎH÷Æ≈‘£ª”–µƒ÷±Ω”Áù”⁄ér±Ì£¨”–µƒ…‘–Þ’˚ér√ÊøØø㪖°’þÈL°¢åíîµ(sh®¥)¥Á£¨¥Û’þîµ(sh®¥)≥þ“ä∑Ω°£þ@–© ØøÃ÷–”–7Ãé“ÚÔL”ÍÑÉŒgªÚ»ÀûÈöß⃣¨◊÷€E“—‰Œõ]üo¥Ê£ª…–”–20Ã錃◊÷»´≤øªÚ¥Û≤ø∑÷ø…◊R°£∆‰÷–Ã∆¥˙5Ã飨ÀŒ¥˙7Ã飨«Â¥˙3Ã飨Œ¥ ƒÍ¥˙µƒ5Ãé°£ ØøÃæ˘ûÈÍéø㨅Ÿ’þÉ…◊÷£¨∂ý’þ∞Ÿ◊÷£¨ªÚÓ}‘䣨ªÚÓ}”õ£¨ªÚÓ}√˚°£ï¯Ûw’Ê°¢≤ð°¢Î`°¢◊≠°¢––°¢Œ∫±Æ˝Rlj£¨ÔL∏Ò∏˜Æ꣨¡˜≈…ºä≥ °£◊Ó‘Á°≠°≠[‘îºö]

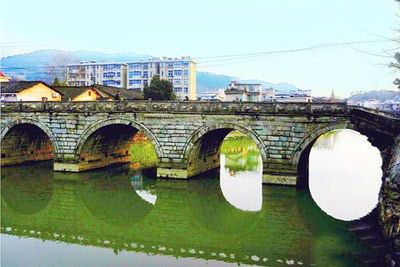

°°°°…œÀÆÍPœ¬ÀÆÍPèVªðòÚ∞≤ª’ °≥¸÷ð –≥¸÷ðŒ˜òÚ‘≠√˚èVªðòÚ£¨Ω®”⁄Ã∆”¿ª’ƒÍÈg£¨∏þâ€Ω¸“ª«ßŒÂ∞ŸƒÍ¡À£¨ûÈ»˝ø◊þBÛw Øπ∞òÚ£¨”…“ª…´«ý Ø∞Â∫Õ«ý Øól∆ˆ≥…£¨¿œëB(t®§i)˝àÁäµÿ◊¯‘⁄¿œ≥«Œ˜ƒœΩ«£¨¥˜÷¯»˝âKÁR∆¨µƒ¿œª®—€ÁR£¨Õ˚÷¯«Â¡˜∫”ÀÆΩKƒÍ¡xüo∑µÓôµÿœÚƒœ¡˜»•°£À¸ «Œ“ÇÉþ@◊˘–°≥«¨F(xi®§n)»‘Ω°‘⁄µƒé◊ÇÄöv ∑“ä◊C»À÷Æ“ª£¨»Ù∞¥‘¬∑ð≈≈£¨ƒÍ˝g◊ÓÈL°£…œÀÆÍPòÚ£¨°∂≥¸÷ð÷æ°∑”õðd£¨ ºΩ®”⁄ÀŒ¥˙ºŒ∂® ƃÍ(π´‘™1217ƒÍ)°£√˜∫ÈŒ‰ Æ¡˘ƒÍ(π´‘™1382ƒÍ)÷ÿ–Þ°£æ””¿ÿSÈT∫Õ”^µ¬ÈT÷ÆÈg°£òÚÈL35√◊£¨åí13.5√◊£¨∏þ9.5√◊£¨œµâK ت˘µA°¢¥u∆ˆ»˝ø◊π∞–ŒòÚ£¨øÁèΩ5√◊°£ΩÒ¥ÊÕÍ’˚°£òÚƒœ∂À±ª≥¸“ª÷–á˙â¶∂¬À¿£¨òÚ√ʱªæ”√ÒΩ®∑ø£¨ªÚ∑N þ≤À£¨≤ªƒÐÕ®––°£èVª€òÚ£¨≥¸»À∑QŒ˜òÚ£¨π≈∑Q„¸(∫Í)ù˙òÚ°¢≥ýÍ@òÚ°£Œª”⁄πƒò«Ω÷∫ÕÀƒ≈∆ò«Ω÷ΩªΩ”Ã飨Œ˜ùæÀÆ…œ°£œýǘ¥ÀòÚ£¨≥ıΩ®ñ|ïx£¨“Úöqæ√∂¯À˙°£√˜’˝µ¬ Æ¡˘ƒÍ(π´‘™1521ƒÍ)£¨°≠°≠[‘îºö]

63°¢‘¨¥ÛªØπ æ”

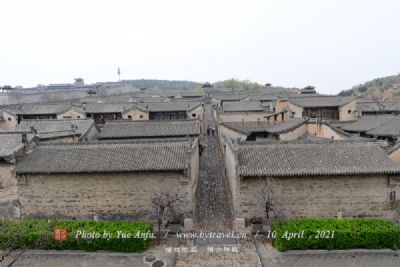

°°°°‘¨¥ÛªØπ 攣¨Œª”⁄∞≤ª’ °úuÍñøh«ýÓÆÊÇ(zh®®n)°£’ºµÿ4000∆Ω∑Ω√◊£¨¥Ê”–∑øŒð40”ýÈg°£¨F(xi®§n)ûÈúuÍñøh÷ÿ¸cŒƒŒÔ±£◊oÜŒŒª°£°°ª¥±±∆Ω‘≠“ªÇÄ∆’Õ®µƒ–°¥Â«f¿Ô£¨ÏoÏoÅ–¡¢÷¯“ª◊˘Ójî°µƒπ 攣¨ÏÙÃ√≈‘þÖÀ…¡÷Ìë∆µƒÍáÍáÀ…ù˝¬ï£¨œÚ¬∑þ^µƒ»À÷v ˆ÷¯À¸µƒ∞ŸƒÍúÊ…££¨÷v ˆ÷¯èƒþ@¿Ô◊þ≥ˆµƒ“ª∂ŒÇ˜∆Ê£∫‘⁄þ@ÇÄΩ–¥Û‘¨«fµƒµÿ∑Ω£¨‘¯Ωõ≥ˆÅÌ“ªŒªΩ–‘¨¥ÛªØµƒ«ÂÕ¢“™ÜT£¨◊ˆ¡À∫Ð∂ý“™ ¬°¢∫√ ¬£¨“≤”– лÀ‘ç≤°µƒË¶¥√°£°°°°‘¨¥ÛªØπ 攑⁄úuÍñøh«ýÓ∂ÊÇ(zh®®n)¥Û‘¨«f£¨»’«∞£¨”õ’þÅ̵Ωþ@¿Ôø¥µΩ¥ÛÈT «–¬–Þµƒ£¨È_ÈTþM»•£¨“ª∑Nπ≈ò„∫ÕÀ•î°÷Æ∏–ì‰√Ê∂¯ÅÌ°£‘∫É»ïÒ÷¯“ª–©Þr◊˜ŒÔ£¨‘≠Œ˜ª®à@¿Ô∑N¸c þ≤À£¨Îs≤ðÖ≤…˙£¨“ª–©∑øÈgø¥…œ»•“—≥…Œ£∑ø°£þ@»˝þM»˝≥ˆµƒ¥Û‘∫£¨“—ø¥≤ª≥ˆ‘≠√≤£¨ŒðÉ»“≤õ]»Œ∫Œ≈fïrî[‘O°£úuÍñøhŒƒŒÔπпÌÀ˘∏±À˘ÈLÑ¢ï¯∆Ω’f£¨‘¨¥ÛªØπ 攑¯±ªá¿÷ÿöß⃣¨”»∆‰Œƒ∏Ôïr£¨∑øŒð°¢ ≤ŒÔ°¢ صҰ¢¥ÛÈT°¢‘∫ⶵ»¥Û∂ý±ªöߣ¨“≤◊˜þ^ºZ’æ°¢–°°≠°≠[‘îºö]

64°¢¥Û∫ÈéXπ≈µ¿

°°°°¥Û∫ÈéXπ≈µ¿Œª”⁄¸S…Ω –∆ÓÈTøh£¨ƒÍ¥˙ûÈ√˜°£∆ÓÈTµÿÃé»f…Ω÷Æ÷–£¨π≈¥˙ΩªÕ® Æ∑÷≤ª±„£¨öv¥˙∆ÓÈT»ÀûÈ¡À¥Û∫ÈéXÕ®µ¿£¨∂ý¥Œ–ÞΩ®£¨æËðî∫Ð∂ý°£þ@ólÕ®µ¿È_Õÿ º”⁄∫Œïr£¨ΩÒ“—Îyøº°£√˜»föv(1573)«∞£¨ƒœ∆¬…œéX“‘ΩÒ¥ÛÃπ¿œéX÷Æ‘¬–ŒûÈ∆¸c£¨»föv∫Û“‘—ý∏C¿ÔûÈ∆¸c°£ÍP”⁄þ@¥Œ∏ƒ¬∑£¨∆ÓÈT√ÒÈg”–œÊ‘¥ýçπ—ãDæËΩ±Ÿ–¬¬∑µƒπ ¬£¨ÓH”–»§Œ∂°£¥Û∫ÈéX◊Ó∫Û“ª¥Œ÷ÿ–Þûȫµ¿π‚‘™ƒÍ(1821)£¨èƒ√˜»fövƒÍÈgÈ_±Ÿ–ÞΩ®µΩµ¿π‚ƒÍÈg£¨övΩõ2∞Ÿ∂ýƒÍ…n…££¨ÀÆõ_ ØÑÉ£¨µ¿¬∑ìpâƒá¿÷ÿ£¨”⁄ «ÅÌÕ˘¥Û∫ÈéXµƒ…ûÀ°¢πŸª¬º∞∆Ó˜µƒ…ÃÃñºäºäæËøÓ£¨∫ƒŸYîµ(sh®¥)»fΩ£¨övïr6ðd£¨ΩK πŒ£Õæ≥…Ãπµ¿°£’˚ólµ¿¬∑“‘«ý Ø∞‰ÅæÕ£¨Èüþ_3°¢4√◊£¨þ@‘⁄Ãé”⁄≥Á…Ωæ˛éXπ≈ª’÷ðÅÌ’f£¨ «∫ÐÎyµ√µƒ¥Û¬∑¡À°£ÆîƒÍ‘⁄éXÓ^–ÞΩ®¡À“ªÇıÆÕ§£¨ÔL∏Ò™öÃÿ£¨ «“‘æÞ¥Ûµƒ«ý رÆûÈⶰ£±ÆÕ§åíºs2√◊£¨”…8âK رÆ∆ˆ≥…;É…Ó^…Óºs3√◊£¨∏˜”…4âK رÆΩM≥…£¨…œ°≠°≠[‘îºö]

65°¢úuÍññ|‘¿èR

°°°°ñ|‘¿èR£¨Œª”⁄∞≤ª’ ° °ºâöv ∑ŒƒªØ√˚≥«°™°™úuÍñÃÏÏoåm÷Æñ|£¨ûÈ“ª™ö¡¢èR”Ó°£ñ|‘¿èR”÷∑QÃÏ˝RèR£¨ «µ¿ΩÃåm”^÷–Œ®“ª∑Q°∞èR°±µƒµÓ”Ó£¨“≤ «Œ®“ª∑Q°∞èR°±µƒµÓ”Ó£¨“≤ «úuÍñô«Âåm˝ã¥ÛµƒΩ®÷˛»∫÷–Œ®“ª–“¥Êµƒπ≈Ω®÷˛£¨”–°∞ÃÏÏo÷ƪ˘°±÷Æ∑Q°£À¸ «º¿ÏÎé…Ω…Ò°™°™ñ|‘¿¥Ûµ€µƒèR”Ó°£¥ÀèR ºΩ®”⁄ÀŒ¥˙£¨Ωõ‘™¥˙÷ÿ–¬–Þ’˚°£µ¿π‚ Æ∞ÀƒÍ‘Ÿ¥Œ÷ÿ–Þ°£ «∞≤ª’ °…Ÿ“䵃ÀŒ¥˙¥uƒæΩYòãµÓ”Ó°£¨F(xi®§n)“—∞¥‘≠√≤–ÞèÕº”πã¨ï∫ïr‘⁄µÓÉ»Íê¡–‘™÷¡√˜«ÂÎ∑Ω®∫Õ—b–Þô«Âåmµƒ رÆ∂˛ Æ”ýâK£¨∆‰÷–ð^ûÈ÷¯√˚µƒ «‘™¥˙∫≤¡÷èà∆῵ƒ≈d‘ϱÆ∫Õ√˜¥˙¥Û»Â∑Ω’»Êµƒ÷ÿ–ޱƣ¨º∞°∂π≈¡˜–«à@°∑ Øÿ“Ó~°¢°∞Î∑◊´°±°¢°∞ªÏ‘™Ωµ(’Q)°±öà∆¨°¢Û¥˝à±Æ√±°¢¥Û–Õ ØòÚπ∞»¶°¢¥Û≈˙ùh¥uµ»°£ñ|‘¿èRæoýèÃÏÏoåmÀŒ¥˙þz÷∑µƒ”“Ç»£¨”÷Ãé‘⁄“ªÇĪ˘æÄ…œ°£ñ|‘¿èR∑øºπ—bÔóæþ”–‘™¥˙Ãÿ’˜£¨µ´‘⁄É»≤øòã‘Ï…œÖs»‘±£¡Ù÷¯ÀŒ¥˙µƒ‘≠ÝÓ°£èƒΩ®÷˛∏Òæ÷…œø¥£¨Ãé”⁄ÃÏÏoåmþz÷∑µƒ°≠°≠[‘îºö]

66°¢ŸêΩª®π æ”

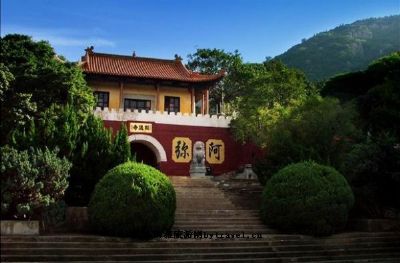

°°°°ŸêΩª®π 攫˜øh2003ƒÍ‘⁄ŸêΩª®π à@þz÷∑…œª÷èÕ°¢–Þøòµƒª’≈…à@¡÷öwà@£¨π ”÷∑Qöwà@æ∞Ö^(q®±)°£µÿÃéÉ…Ãé ¿ΩÁŒƒªØþzÆaŒ˜þf°¢∫Í¥Â÷ÆÈg,–Þøòþ^≥Ã÷–þ\”√¡Àª’÷ðǘΩy(t®Øng)µƒ‘Ïà@ ÷∑®£¨∆‰ØB…Ω°¢¿ÌÀÆ°¢Ω®÷˛°¢÷≤ŒÔ≈cÃK÷ð°¢ìP÷ðµ»Ω≠ƒœà@¡÷œý±»£¨”–÷¯∫Ð∂ý≤ªÕ¨÷ÆÃé°£°£2004ƒÍ5‘¬’˝ Ω嶔Œ»ÀÈ_∑≈°£æ∞Ö^(q®±)É»”–Ÿê œ≈fæ”°¢ŸêΩª®ï¯˝S°¢”√þ^µƒÀÆæÆ°¢∫£Ãƒª®¿Êª®∞È‘¬°¢ÎpòÚΩÿ¥∫°¢Ïoºƒ≈™Ù~°¢þhÔL¬ñ“ð°¢≠h(hu®¢n)±Ã–„…´µ»£¨èƒ»ÀŒÔ°¢öv ∑°¢ŒƒªØ°¢¬√”ŒΩ«∂»ÅÌø¥£¨ «“ªπPåöŸFÿî∏ª°£°£ŸêΩª®π 攟Y¡œÍê¡–^’π æ¡Àèƒá¯É»Õ‚ ’Ÿèµƒ¥Û¡øöv ∑ŸY¡œ°¢ŸêΩª®≤ªÕ¨ïr∆⁄µƒ’’∆¨£¨“‘º∞Ñ¢∞ÎÞr°¢Ùî—∏°¢œƒ—е»√˚»À嶟êΩª®µƒ‘uÉr£¨≥‰∑÷’π æ¡ÀŸêΩª®ì‰À∑√‘Îxµƒ“ª…˙°£ŸêΩª®£¨‘≠√˚ýç≤ ‘∆°£1872ƒÍ10‘¬≥ˆ…˙‘⁄˜øh…œðS¥Â°£10öqïrÎS∏∏”Hþw攪’÷𣨓ں“µ¿À•î°£¨ƒÍ…ŸµƒŸêΩª®“ªæÕúSûȫ–≈»À£¨“≤æÕ «ŸuÀá≤ªŸu…̵ƒ°≠°≠[‘îºö]

67°¢Ï∫Íñ»˝òÚ

°°°°Ï∫Íñ»˝òÚŒª”⁄–˚≥« –Ï∫µ¬øh≥«Ï∫ÍñÊÇ(zh®®n)ª’ÀÆ∫”…œ°£Ï∫Íñ»˝òÚ∞¸¿®¥æ‘¥òÚ°¢ºÐ∫ÁòÚ°¢¸Sù˙òÚ£¨æ˘ôMøÁª’ÀÆ∫”£¨ñ|Œ˜◊þœÚ°£ «∞≤ª’ °ŒƒŒÔ±£◊oÜŒŒª°£¥æ‘¥òÚ…œ –òÚ£∫ ºΩ®”⁄±±ÀŒÿS»Œ–ÁƒÍ£®π´‘™1082‘™£©æ≈‘¬£¨¬‰≥…”⁄πÔ∫•ƒÍ£®π´‘™1083ƒÍ£©Àƒ‘¬£¨ûÈ÷™øhÒR◊MÀ˘≤˝Ω®£¨…ÆŒ©ÏoƒºªØ£¨√Òðî≤ƒ°¢æËπ»°¢∑˛“€°¢´IΩ’þ£¨ Æ∑÷€xÐS°£π ðp∂¯“◊≈eΩ®≥…°£≥ı√˚£∫°∞∆Ω’˛òÚ°±°£ƒœÀŒÈ_Ï˚∂°√ƃͣ®π´‘™1207ƒÍ£©£¨÷™øh¿Ó—”÷“–Þð𣨓◊√˚£∫°∞¥æ‘¥òÚ°±°£ºŒ∂®∂°≥ۃͣ®π´‘™1217ƒÍ£©÷™øh∑ΩÇY÷ÿ–Þ£¨∏ƒ√˚£∫°∞øÁ‘∆òÚ°£°±åöµv≥ıƒÍ£®π´‘™1253ƒÍ£©£¨÷™øh⁄w≥Á…Ê‘Ÿ–Þ£¨∑QûÈ£∫°∞»∫ÁòÚ°£°±‘™¥˙÷¡‘™∏˝≥ΩƒÍ£®π´‘™1280ƒÍ£©£¨þ_Ù≥ý£®÷™øh£©∞¢∂d÷ÿ–Þ£¨√˚ûÈ£∫°∞”¿∞≤òÚ°£°±‘™¥˙‘™ÿë““Œ¥ƒÍ£®ºsπ´‘™1295ƒÍ£©£¨øh“¸Õıµù–Þøò£¨»‘√˚£∫°∞¥æ‘¥òÚ°£°±√˜¥˙”¿ò∑ ƃͣ®π´‘™1412ƒÍ£©£¨÷™øh◊T«ýå¢òÚ“∆°≠°≠[‘îºö]

°°°°–¬ÀƒÐä»˝÷ßÍÝÀæ¡Ó≤ø≈f÷∑Œª”⁄ è∫˛ –∑±≤˝øh£¨ƒÍ¥˙ûÈ√Òᯰ£938ƒÍ12‘¬£¨–¬ÀƒÐä»˝÷ßÍÝÀæ¡Ó≤ø”…ƒœ¡Í…≥û©Ω«“∆Òv±æøh÷–∑÷¥Â°£Àæ¡Ó≤ø‘O”⁄¥Âƒœ–Ϻ“‰∆’¨£¨∏±Àæ¡ÓÜT◊T’¡÷◊°‘⁄Àæ¡Ó≤øå¶ÈT–Ï≥Áµ¿º“°£Ω®á¯∫Û£¨–Ϻ“‰∆°¢–Ï≥Áµ¿É…ëÙ∑øŒð“—∏ƒΩ®£¨»˝÷ßÍÝæö±¯µƒ≤Ÿàˆ…–¥Ê°£1938ƒÍ11‘¬26»’£¨»’Ðä’ºÓI¡À„~¡Íøh≥«º∞¥ÛÕ®°¢Ìò∞≤µ»µÿ£¨∫Û”÷’ºÓI¡À¥Û∞ÎÇÄ„~¡Íøh°£á¯√Ò¸h ÿÐä≥∑ÕÀ∫Û£¨á¯√Ò¸hµ⁄»˝ë(zh®§n)Ö^(q®±)å¢ÕÓΩ≠øπ»’µƒ«∞æÄ„~¡Í°¢∑±≤˝°¢ƒœ¡ÍÀƒÖ^(q®±)Ñùöw–¬ÀƒÐä∑¿Ö^(q®±)°£12‘¬£¨µ⁄»˝÷ßÍÝ∑Ó√¸èƒƒœ è–˚µÿÖ^(q®±)÷≤Ω“∆∑¿µΩ„~ƒœ∑±µÿÖ^(q®±)£¨÷ßÍÝÀæ¡Ó≤øÒv‘⁄ƒœ¡Íµƒ…≥û©ƒ_£¨’˛÷Œ≤øÒv„~¡Íµƒ—ý◊”ƒ¡£¨µ⁄ŒÂàFàF≤øÒv¯PªÀ…Ω°£∫Û“Ú嶻’Ðä◊˜ë(zh®§n)–Ë“™£¨Ðä≤ø”÷œ»∫Û’{“ª÷ßÍÝ“ªàF°¢∂˛÷ßÍÝ»˝àFÅÌ„~∑±«∞æÄ£¨þ@ò”‘⁄„~∑±«∞æÄΩy(t®Øng)öw»˝÷ßÍÝ÷∏ì]µƒ–¬ÀƒÐäπ≤”–2000”ý»À°£1939ƒÍ4‘¬£¨ûȱ„”⁄ÓIåß∫Õ÷∏ì]»˝÷ßÍÝ‘⁄„~∑±µÿÖ^(q®±)µƒªÓ°≠°≠[‘îºö]

69°¢¥X…ΩÃÏ÷˜ΩÃÃ√

°°°°¥X…ΩÃÏ÷˜ΩÃÃ√£¨Œª”⁄¥X…Ωøh≥«ÍP£¨”…º”ƒ√¥Û∫Õ∑®á¯Ç˜Ωà ø¬ì(li®¢n)∫œΩ®”⁄1914ƒÍ£¨1917ƒÍø¢π§°£’˚ÇÄΩÃÃ√’ºµÿ√Ê∑e9000∂ý∆Ω∑Ω√◊£¨¨F(xi®§n)¥ÊΩ®÷˛√Ê∑e779∆Ω∑Ω√◊£¨”…Áäò«°¢ •Ã√°¢∏¸“¬ “»˝≤ø∑÷ΩM≥…£¨Áäò«º‚Ì≈c •Ã√ Æ◊÷Ω®÷˛úÜ»ª“ªÛw°£ •Ã√Õ‚”^«ý¥u–°Õþ£¨ò„åçüo»A£¨èdÉ»ΩYòãèÕÎs£¨Ω±ÃðxªÕ°£1998ƒÍ5‘¬4»’π´≤ºûÈ∞≤ª’ ° °ºâŒƒŒÔ±£◊oÜŒŒª°£1882ƒÍµ¬á¯ •—‘ï˛µƒÇ˜Ωà øÈ_ º‘⁄¥X…Ωøh∫Óº“«fǘ≤•∏£“Ù£¨1892ƒÍ∑®á¯…Ò∏¶∞¨»RŒ÷‘⁄∫Óº“«fΩ®¡¢¡ÀΩÃÃ√∫ÕåW–££¨È_ º¡ÀÃÏ÷˜ΩÑ⁄¥X…ΩƒÀ÷¡ÀÞ÷ðµƒÇ˜≤•µƒöv ∑°£1929ƒÍÃÏ÷˜ΩÑ⁄ÕÓ±±≥…¡¢¡À∞ˆ≤∫ΩÃÖ^(q®±)£¨ÀÞøh°¢Ï`˵°¢„ÙøhµƒΩÃÑ’öw∆‰πÐðÝ£¨∂¯¥X…ΩµƒΩÃÑ’Ñtöw–Ï÷ðΩÃÖ^(q®±)πÐðÝ£®¥X…Ωøh”⁄1955ƒÍÑùöw∞≤ª’ °£©°£ΩÃï˛‘⁄∏˜µÿÈ_ÞkåW–£°¢·t(y®©)‘∫∫Õ¥»…∆ ¬òI(y®®)£¨∆‰÷–”–ÀÞøh≥Á’Ê÷–åW°¢¥X…Ω≥øπ‚÷–åW∫Õ„Ùøh≥Á’˝–°åW£®1949ƒÍÕ£Þk£©£¨–≈ÕΩþ_µΩ°≠°≠[‘îºö]

70°¢∫˛¥Âπ≈√Òæ”»∫

°°°° °ºâŒƒŒÔ±£◊oÜŒŒª£¨◊¯¬‰‘⁄øÉœ™øh∑¸éXÊÇ(zh®®n)æ≥É»£¨∫˛¥Âπ≈√Òæ”Àÿ“‘¥uµÒÈT’÷÷¯∑Q√Ê ¿£¨”»“‘”ý…ÁÕ˙°¢’¬◊ÊÕ˙°¢’¬◊Êèä°¢’¬–„’‰µ»ÀƒëÙ’þûÈ¥˙±Ì°£þ@–©¥uµÒÈT’÷µƒÔL∏ÒÉ»»ð∏˜≤ªœýÕ¨£¨æÕπ§ÀáÀÆ∆Ω∂¯—‘£¨ø…÷^æ´√¿Ω^Ç꣨«…äZÃÏ𧣨ûÈǘΩy(t®Øng)ª’≈…À˘∫±“䣨æþ”–ð^∏þµƒŒƒŒÔÉr÷µ°£1998ƒÍ5‘¬£¨π´≤ºûÈ °ºâŒƒŒÔ±£◊oÜŒŒª£¨≈˙ú ŒƒÃñÕÓ’˛°æ1998°ø16Ãñ°£’¬ œ◊⁄ÏÙ£∫ °ºâŒƒŒÔ±£◊oÜŒŒª£¨◊¯¬‰‘⁄∑¸éXÊÇ(zh®®n)∫˛¥Â£¨øÇ√Ê∑e867.5∆Ω∑Ω√◊£¨ûÈ«Â¥˙Ω®÷˛°£‘ìÏÙÃ√ûÈ«∞°¢÷–°¢∫Û»˝þM£¨◊¯Œ˜≥Øñ|£¨«∞þMÈTò«ûÈ–™…Ω ΩŒðÌÃß¡∫°¢¥©∂∑ÅK”√ Ω¡∫ºÐ£¨»˝∫œÕ¡µÿ∆∫£¨∆ˆ∑‚ªâ¶£¨ÉxÈT≤ ¿L«ÿ Âåö°¢Œæþtπߣ¨∆‰∫Û «Õ•‘∫°¢¿»èT£¨¿»èT√ÊÈü»˝Èg£¨þM…Ó“ªÈg£¨‘Oπ∞Ð飨Օ‘∫ól ؉Å÷˛°£÷–‘OƵ¿£¨œÌÃ√√ÊÈü»˝Èg£¨þM…Ó»˝Èg£¨«∞≤Ω‘O»À◊÷Ðé°£Ãß¡∫°¢¥©∂∑ÅK”√ Ω¡∫ºÐ£¨»˝∫œÕ¡µÿ∆∫°£∆‰∫ÛÕ•‘∫£¨ƒœ±±∂À‘O≈_ÎAµ«…œåãò«£¨åãò«√ÊÈüŒÂ°≠°≠[‘îºö]

71°¢Â≠÷Þ’¬ œ◊⁄ÏÙ

°°°°◊¯¬‰‘⁄Â≠÷ޥµƒ’¬ œ◊⁄ÏÙ£¨æýøÉœ™øh≥«9π´¿Ô°£öv ∑…œ,‘ìÏÙ‘¯”–∂ý¥Œ–ÞΩ®,◊Ó∫Û“ª¥Œ÷ÿΩ®”⁄√Òá¯∞ÀƒÍ£®1919ƒÍ£©,¥À∫ÛŒ¥”–¥Ûµƒ–Þøò°£ì˛”–ÍPŸY¡œ”õðd:Â≠÷Þ’¬ œ◊⁄ÏÙ «∏˘ì˛˝à¥®∫˙ œ◊⁄ÏÙµƒΩ®÷˛ººÀá÷ÿΩ®µƒ,“Ú¥À,À¸µƒΩ®÷˛ÔL√≤≈c˝à¥®∫˙ œ◊⁄ÏÙª˘±æœýÕ¨°£‘ìÏÙ’ºµÿ√Ê∑e1295∆Ω∑Ω√◊£¨±£¥Êª˘±æÕÍ’˚°£◊⁄ÏÙ◊¯±±≥؃œ£¨”…«∞°¢÷–°¢∫Û»˝þMΩM≥…°£ÈTò««∞”–“ªÇÄ“é(gu®©)ƒ£ð^¥ÛµƒÕ•‘∫,Õ•‘∫µƒƒœœÚ”–“ª◊˘Àƒ÷˘»˝ÈT≈∆ò« Ω‘∫ÈT°£ÈTò«ûÈ÷ÿÈЌ¯Pò«£¨«∞Èеƒñ|Œ˜É…þÖ¡–”√Àƃ•«ý¥u∆ˆ÷˛∞À◊÷–Œ»ØÈT,∆‰…œ∑ΩÔó“‘ï¯æÌ Ω¥uµÒÿ“Ó~;ÉxÈTÉ…≈‘“ªå¶∏þ¥Û±ßπƒ Øå¶÷≈,±ßπƒ صƒÌöèõ◊˘Áù“‘æ´√¿∏°µÒºyò”,ø∞∑Q صÒÀá–g÷Ææ´∆∑°£ÈTò«…œµƒÓ~Ë ∫Õ≤©ÔL∞Â…œµÒøÔ–þ≥‘åÔL‘∆°¢ìP±Þ…≥àˆ°¢Þr∏˚º⁄∑wµ»àD∞∏£¨ËÚËÚ»Á…˙°£÷–þM”–14∏˘á˙¥÷1.63√◊µƒ„y–”àA÷˘£¨¡∫ÒÑ…œæ´µÒºöÁU£¨”–œÛ’˜÷¯∂ý◊”∂ýåOµƒ∆œÃ—°¢À… ÛºyÔóµ»°≠°≠[‘îºö]

72°¢÷Бr¥∫π æ”

°°°°÷Бr¥∫π 攌ª”⁄¸S…Ω ––ðåéøh£¨ƒÍ¥˙ûȫƒ©°£÷Бr¥∫£¨◊÷ºƒ√∑£¨ùh◊£¨◊ʺÆ∞≤ª’–ðå飨1883ƒÍ12‘¬…˙”⁄∫˛±±ùhø⁄°£1904ƒÍÆÖòI(y®®)”⁄…œ∫£ •ºs∫≤¥ÛåW£¨∫Û∏∞√¿»ÎÕ˛Àπøµ–¡°¢“ÆÙî?sh®¥)»–£åW¡ïΩÔ˝°¢–ƒ¿Ìµ»å£òI(y®®)£¨1909ƒÍµ√¥T øåWŒª∫Ûªÿᯰ£1911ƒÍÖ¢º”«ÂÕ¢¡ÙåW…˙øº‘á°££®œýÆî”⁄ø∆≈eïr¥˙µƒï˛‘ᣩ ⁄þM ø£¨¸c∫≤¡÷£®Æîïr…Áï˛…œ∑Qþ@ø∆∫≤¡÷ûÈ°∞—Û∫≤¡÷°±£©£¨≥ˆ»Œ…œ∫£èÕµ©π´åW–ƒ¿ÌåW°¢’ÐåWΩÃÜT°£‘¯Ö¢≈cÓŪðëc÷˜æ錓᯵⁄“ª≤ø°∂”¢ùh¥Û◊÷µ‰°∑π§◊˜°£1912ƒÍ»Œƒœæ©≈Rïr’˛∏ÆÕ‚Ωª≤ø√ÿﯣ¨≤¢‘¯»ŒåO÷–…Ωœ»…˙”¢Œƒ√ÿﯰ£1911ƒÍ10‘¬10»’£¨–¡∫•∏Ô√¸±¨∞l(f®°)°£11‘¬9»’∆£¨åWÃ√–˚≤ºÕ£’n°£1912ƒÍ4‘¬£¨±±æ©’˛∏ÆÕ‚Ωª≤ø»Œ√¸Ã∆á¯∞≤ûȫ»AåWÃ√±O(ji®°n)∂Ω£¨÷Бr¥∫±ª∆∏ûÈΩÃÑ’ÈL°£5‘¬1»’«Â»AåWÃ√÷ÿ–¬È_åW°£10‘¬£¨«Â»AåWÃ√∞¥’’ΩÔ˝≤øÍP”⁄°∂∆’Õ®ΩÔ˝ï∫––Þk∑®°∑£¨å¢°∞åWÃ√°±∏ƒ∑Q°∞åW°≠°≠[‘îºö]

73°¢ª¥±±Ô@Õ®À¬

°°°°Ô@Õ®À¬Œª”⁄œý…Ω˝à…Ω°¢ª¢…ΩÉ…∑Â÷Æ”¯°£À◊∑Qœý…ΩèR£¨”÷∑QÔ@ù˙ÕıèR°£»˝√Ê≠h(hu®¢n)…Ω£¨÷Ðá˙¡÷ƒæ [ª\£¨≠h(hu®¢n)æ≥”ƒ√¿°£µ«À¬…ΩÈTø¸ò«Ã˜Õ˚£¨ –Ö^(q®±)±M ’—€µ◊°£ì˛«ÂÕ¨÷Œ∞ÀƒÍ±ÆŒƒðd£∫Œ˜ïxôøµŒÂƒÍ‘t÷T∫Ó”õΩÁÉ»…Ω¥®£¨≈Ê᯻Àπ˘«‰Ω®èR£¨øÄ둪£∫°∞Œ°Œ°œý…Ω£¨±P”ÙÒ∑≥Á£¨…œë™∑ø–ƒ£¨≈cÃÏÏ`õ_£¨≈d‘∆≤•”Í£¨º⁄∑w“‘ÿS°±°£Ã∆”¿ª’‘™ƒÍ÷ÿΩ®°£«Â«¨¬°∂˛ ÆÀƒƒÍ∞≤ª’—≤ì·∏þïx◊ý’à∞l(f®°)ý˚÷ÿ–ÞÏÙ”Ó°£√ÒᯃÍÈg”÷÷ÿ–Þ°£À¬É»÷¡ΩÒ™q¥ÊÀŒ°¢‘™°¢√˜°¢«Âöv¥˙èR”Óµƒ±ÆøÃ22∑Ω£¨∆‰÷–“‘«¨¬°ª µ€µƒ”˘ï¯°∞ªðŒ“ƒœ¿Ë°±π߃°±Æ∫Õ∏þïxﯰ∞ùBÀÆ—¬°±±ÆøÃ◊Ó“˝»À◊¢ƒø°£ °°Ô@Õ®À¬Ω®÷˛“é(gu®©)ƒ£∫ÍÇ•£¨≤ºæ÷ Ë¿ °£ÀƒþM¥Û‘∫£¨‘∫É»π≈∞ÿ°¢„y–”Ö¢ÃÏ°£”–∑øŒð52Èg£¨∆‰÷–…ΩÈTø¸ò«3Èg£¨åö≤ÿ “ 3Èg£¨◊þ¿»14Èg£¨ñ|Œ˜≈‰∑ø∏˜7Èg£¨¥ÛµÓ5Èg£¨∫ÛµÓ3Èg£¨ëÚ≈_ 1◊˘£¨¡˘Ω«Õ§1◊˘£¨–¬Ω®±Æ¿»1Ãé°£¨F(xi®§n)¥ÊΩ®÷˛ΩYòãûÈ«Â¥˙ Ωò”£¨≥˝…ΩÈTø¸ò«°¢¥ÛµÓ°¢¡˘°≠°≠[‘îºö]

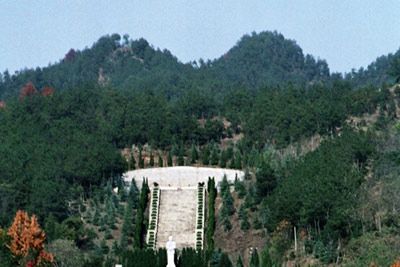

74°¢≈dù˙òÚ

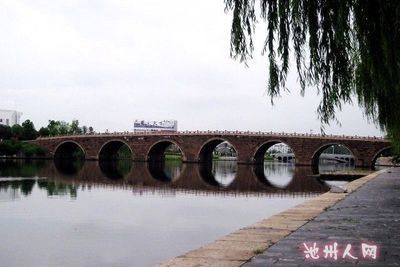

°°°°≈dù˙òÚ‘⁄≥ÿ÷ð≥«ñ|æ≈»AÈTÕ‚µƒ«Âœ™∫”…œ°£ïr¥˙ûÈ√˜£¨Œª”⁄ŸF≥ÿ –≥«ñ|°£òÚ”–∆þø◊£¨”÷‘ª°∞∆þø◊òÚ°±°£¨F(xi®§n)ûÈ °ºâŒƒ±£ÜŒŒª°£≈dù˙òÚΩ®”⁄√˜»föv Æ»˝ƒÍ(1583ƒÍ)£¨«ÂºŒëc∂˛ Æ»˝ƒÍ(1818ƒÍ)÷ÿ–Þ°£≈dù˙òÚôMøÁ”⁄ŸF≥ÿ –≥«ñ|µƒ«Âœ™∫”…œ£¨ûȪ®çèér∆þø◊ ØòÚ£¨»´ÈL239√◊£¨åí9.4√◊£¨∏þºs4√◊°£òÚπ∞“‘ól ØøÚ Ωøv¬ì(li®¢n)æÌ∆£¨òÚ…Ì∆ˆøpœýÂe£¨ƒÊÀÆ√Ê¡¢∆ˆ∑÷ÀÆΩÑÇ—„≥·òÚ∂‚°£‘≠òÚñ|÷˛”–ø¸–«ò«°¢òÚŒ˜¡¢”–πŸÕ§£¨∫Û‘‚Ω¸¥˙ë(zh®§n)ª∂¯≤ª¥Ê°£≈dù˙òÚ≈‘”–“ªø√π≈ò‰£¨ «“ªø√œ„’¡ò‰£¨“—”–50∂ýƒÍµƒöv ∑£¨ «≥ÿ÷ð –”–√˚µƒπ≈ò‰°£∆þø◊òÚ£¨º¥ûÈ≈dù˙òÚ£¨ûÈ≥ÿ÷ð”–√˚µƒπ≈òÚ°£‘≠œ»Àƫ“äµ◊£¨”ŒÙ~ø…îµ(sh®¥)°£ûÈ≥ÿ÷ð–° Ææ∞÷Æ“ª£¨ «ÅÌ≥ÿ÷ð¬√”Œµƒ±ÿø¥÷Ƶÿ°£ì˛°∂ŸF≥ÿøh÷æ°∑ðd£¨≈dù˙òÚ£¨√˜»föv Æ»˝ƒÍ£®1585ƒÍ£©Ñ¢√œ¿◊‘Ï°£«ÂºŒëc∂˛ Æ»˝ƒÍ£®1818ƒÍ£©£¨÷™∏Æ∂≠æº÷ÿ–Þ£¨µ¿π‚»˝ƒÍ£®1823ƒÍ£©ø¢π§°£‘≠”–°≠°≠[‘îºö]

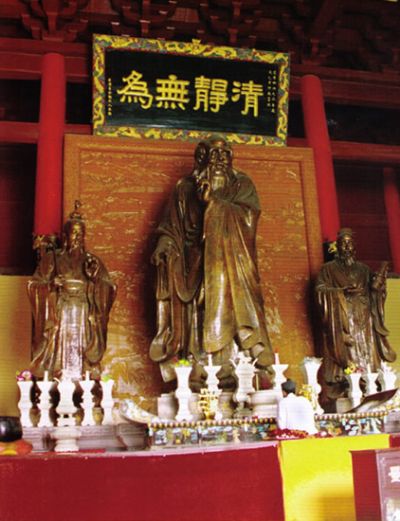

75°¢¥Ûø◊ÏÙÃ√

°°°°¥Ûø◊ÏÙÃ√ «ø◊»A«ÂûȺ“ýl(xi®°ng)◊»ÀÀ˘–Þµƒ◊⁄ÏÙ£¨“≤ «Ω≠ª¥ÕÌ«Âïr∆⁄µƒ“ªΩMð^ûÈÕÍ’˚µƒ◊⁄◊Âπ´π≤ÏÙ…ÁΩ®÷˛£¨÷¡ΩÒ“—”–100∂ýƒÍöv ∑°£…œ ¿ºo80ƒÍ¥˙≥ı£¨‘ìÏÙÃ√±ª∫œ∑ –’˛∏Æ√¸√˚ûÈ –ºâŒƒŒÔ±£◊oÜŒŒª£¨2004ƒÍ”÷±ª√¸√˚ûÈ °ºâŒƒŒÔ±£◊oÜŒŒª°£’˚ÇÄÏÙÃ√◊¯±±≥؃œ£¨ûÈ¥uƒæΩYò㣨À˘”√ƒæ≤ƒ¥÷¥Û∫Ò÷ÿ£¨Ô@µ√π≈ò„¥Û∑Ω°£ÏÙÉ»‘≠”–Ω®∑ø60∂ýÈg£¨ΩYòãûȵ‰–Õµƒ«Â¥˙π≈Ω®÷˛£¨«ý¥uºtâ¶Õ≤◊”Õþ£¨µÒ¡∫Æãóù£¨«Â“ª…´ÃK Ω”Õ≤ ¿LÆã°£∆‰Ω®÷˛≤ºæ÷Ãÿ¸cûÈ÷˜¥Œ∑÷√˜◊Û”“å¶∑Qµƒ‘∫¬‰£¨∑÷ûÈÈTò«°¢≤ÿï¯ò«°¢ÏÙÃ√°¢É…Ç»é˚∑ø°£≤ÿï¯ò«ûÈ»´ƒæΩYò㣨∏þºs30√◊£¨…œœ¬É…å”∏˜»˝Èg£¨∆‰‘Ï–Õ≈c…Ωñ|«˙∏∑ø◊èRµƒ¥Û≥…µÓœýÀ∆£¨–€Ç•â—”^°£‘ìÏÙÃ√ûÈ’˚ÇÄ∫œ∑ µÿÖ^(q®±)Îyµ√“ª“䵃æþ”–úÜ∫Ò±±∑ΩÔLŒ∂µƒΩ®÷˛£¨ÃN∫≠÷¯ÿS∏ªµƒöv ∑°¢Àá–g°¢ø∆åW∫ÕºoƒÓÉr÷µ°£ø…œß“ڃͥ˙æ√þh∫Õë(zh®§n)ª∆∆⃣¨ÔLπ‚“ªïrµƒ¥Ûø◊ÏÙÃ√œ»∫Û±ª»ÀÆî◊˜É¶≤ÿ “°¢ºZ’æ∫ÕÞkπ´àˆÀ˘°≠°≠[‘îºö]

°°°°–Ϻ“∏þ¿œŒðŒª”⁄È∂ÀÆÊÇ(zh®®n)”Õ∑ª¥Â¥ÛòÚΩM£¨”…–Ï œµ⁄ Æ“ª¥˙“·åO–Ï”–’¬÷Æ◊”á¯åW ø–Ïæâ–‘Ω®”⁄«Â”∫’˝10ƒÍ(1732ƒÍ)°£√Òæ”ûÈ¥uƒæΩYò㣨ŒðÈЫ∞∫Û≥ˆèB£¨∑Ȫâ¶ûÈ”≤…Ω£¨Œð√ÊÉ…∆¬£¨…wª“…´–°Õþ£¨Õ‚â¶Ûw”√«ý¥uπ¥øp£¨≈c»˝√Ê…Ω¬¥π¥¿’≥ˆ˜ÏæG≈c∑€∞◊œý”≥µƒðÜ¿»ø’Èg£¨∆‰Ω®‘OÔL∏ÒûÈ√˜«Âïr∆⁄µ‰–Õµƒ…ΩÖ^(q®±)ª’≈…Ω®÷˛°£‘ìΩ®÷˛¥u°¢ Ø°¢ƒæµÒøÃÓHæþÃÿ…´£¨∏©—ˆº¥ «£¨√¿≤ªÑŸ ’°£¥∞ôÙ°¢ÈTÓ~°¢ìŒπ∞°¢÷˘Ë °¢’’±⁄°¢â¶»πµ»Ãé «þ@°∞»˝µÒ°±µƒ÷ÿ¸c≤øŒª£¨ƒ≥–©°∞ª®Ω≥°±–°∆∑£¨Õ®þ^∏°°¢Õ∏°¢∆Ω°¢àAµ» ÷∑®µƒæ´µÒΩYøã¨ø∞∑Qæ´∆∑÷Æ◊˜°£Ω®÷˛∆Ω√Ê≤ºæ÷ «“é(gu®©)Ñtµƒ’˝∑Ω–Œ£¨þM…ÓûÈ√˜»˝∞µŒÂ£¨√ÊÈü∆þÈ_Èg£¨’ºµÿ√Ê∑eºs850∆Ω∑Ω√◊°£¥ÛÈTœÚþM…Ó∑ΩœÚøsþM∞ÎÇÄÈ_Èg£¨≥ °∞∞º°±◊÷–Õ∆Ω√Ê°£”√ÈT’Ì Ø÷ßìŒÈTøÚ£¨◊Û”“Ç»ðo“‘œ‰–Œ Ø∂’£¨ÈTÓ~…œ”–4ÇÄÈTÙ¢£¨Ù¢Ó^∑÷ÑeµÒ“‘°∞Ãm°¢∫…°¢æ’°¢√∑°±ª®ºy°£¿œŒð∞¥∞Àÿ‘∫ÕÔLÀÆ∂®œÚ£¨’˝∑ø◊¯±±°≠°≠[‘îºö]

77°¢ÕÙ œ◊°’¨

°°°° °ºâŒƒŒÔ±£◊oÜŒŒª£¨◊¯¬‰‘⁄Â≠÷Þýl(xi®°ng)Õ٥£¨øÇ√Ê∑e326∆Ω∑Ω√◊°£‘ìΩ®÷˛‘⁄≤ºæ÷…œÑeæþ“ª∏Ò£¨æþ”–à@¡÷Œ∂°£¥ÛÈT”–¥uµÒÈT’÷—bÔó£¨Ωõól ؜ԵΩàAÈT£¨»ÎàAÈTûÈ“ª‘∫¬‰£¨‘O”∞±⁄£¨Ôóï¯æÌ Ω¥uµÒ°£þM“ª–°ÈTþM»ÎÀÆèdºÊï¯˝S∑ø°£÷˜ÛwΩ®÷˛◊¯±±≥؃œ£¨√ÊÈü»˝ÈgþM…Ó∆þÈg£¨Ω®÷˛√Ê∑eûÈ238∆Ω∑Ω√◊°£…œœ¬å¶Ã√£¨∂˛ò«Õ®ÞD£¨”≤…Ω ΩŒðÌ-∑‚ªâ¶°£Ω®÷˛É»÷ƃæÿ™…»°¢–±ìŒ°¢»∏ÃÊ°¢ÒÑ∑Âæ˘Ô󓑺ºÀáæ´’øµƒµÒø𣠫Õ̫ª’≈…Ω®÷˛µƒ¥˙±Ì◊˜÷Æ“ª°£1998ƒÍ5‘¬£¨π´≤ºûÈ °ºâŒƒŒÔ±£◊oÜŒŒª£¨≈˙ú ŒƒÃñÕÓ’˛°æ1998°ø16Ãñ°£’¨Ω®÷˛≤ºæ÷Ñeæþ“ª∏Ò£¨æþ”–à@¡÷ÔL∏Ò°£ ◊þM¥ÛÈTûÈ¥uµÒÈT’÷£¨Ωõ Øól≈™µΩàAÈT£¨»ÎàAÈTûÈ“ª‘∫¬‰£¨‘O”∞±⁄°£Ωõ“ª–°ÈTþM»ÎÀÆèdºÊï¯˝S∑ø°£÷˜ÛwΩ®÷˛◊¯±±≥؃œ£¨√ÊÈü3Èg£¨þM…Ó7Èg£¨Ω®÷˛√Ê∑e238∆Ω∑Ω√◊°£…œ°¢œ¬å¶Ã√£¨∂˛ò«Õ®ÞD£¨”≤…Ω ΩŒðÌ-ÔLªâ¶°£‘ì’¨µÒøúö÷¬£¨ÔL∏Ò™öÃÿ°£ƒœ”^°≠°≠[‘îºö]

°°°°™ö…Ω±©-Ñ”-£¨”÷∑Q¡˘ªÙ∆¡x£¨1929ƒÍ11‘¬7»’∞l(f®°)…˙”⁄∞≤ª’ °¡˘∞≤ –£¨ «¿^¸S¬È∆¡x°¢…Ãœ∆¡x÷Æ∫Ûµƒ“ª¥Œ“é(gu®©)ƒ£∏¸¥ÛµƒÞr√ÒŒ‰—b∆¡x£¨À¸ûÈÑì(chu®§ng)Ω®∂ı‘•ÕÓ∏Ô√¸∏˘ì˛µÿ¡¢œ¬¡À∂¶◊„÷Æπ¶°£“ªæ≈∂˛æ≈ƒÍ Æ“ª‘¬£¨’˝Æî÷–π≤¡˘∞≤÷––ƒøhŒØ’J’ÊÿûèÿàÃ(zh®™)––¸hµƒ°∞∞À°§∆þ°±ï˛◊hæ´…Ò£¨åç––Õ¡µÿ∏Ô√¸∫ÕŒ‰—b∑¥øπá¯√Ò¸h-Ωy(t®Øng)÷Œ£¨ΩMøó∞l(f®°)Ñ”¡˘ªÙµÿÖ^(q®±)»´√ÊŒ‰—b∆¡xµƒ“ª”|º¥∞l(f®°)÷ÆÎH£¨∆þ»’ÕÌ∞l(f®°)…˙¡À™ö…Ω»˝Ö^(q®±)∂˛ýl(xi®°ng)ÞrÖf(xi®¶)ï˛√ÿï¯∫Œâ€»´∫ÕÉ…√˚≈ÆÞrÖf(xi®¶)ï˛ÜT±ª≤∂≤¢±ªÀ—»•ÞrÖf(xi®¶)ï˛ª®√˚É‘µƒ ¬º˛°£ûÈ¡À π¸hΩMøó∫ÕÞrÖf(xi®¶)ï˛≤ª‘‚µΩ∆∆≠h(hu®¢n)£¨÷–π≤¡˘∞≤÷––ƒøhŒØ≥£ŒØ÷з˙÷Æ°¢ŒØÜTÖ«∏…≤≈µ√÷™∫Û£¨∫Õ»˝Ö^(q®±)Ö^(q®±)ŒØþB“π⁄sµΩ™ö…Ωµ⁄Àƒ∏þµ»–°åW’ŸÈ_æoº±ï˛◊h£¨õQ∂®Ã·«∞±©-Ñ”-°£∞À»’∑˜ï‘£¨™ö…Ω÷Ðá˙ ÆŒÂÇÄýl(xi®°ng)µƒΩ¸»f√˚Þr√Ò£¨ ÷≥÷¥Ûµ∂°¢ÈL√¨°¢‰ìÂF°¢Õ¡-µ»èƒÀƒ√Ê∞À∑Ω”øœÚ™ö…ΩÊÇ(zh®®n)£¨å¢î≥Œ∫◊£»˝◊‘–l(w®®i)àFÒvµÿÒR œÏÙàFàFá˙◊°£¨¥ÚÀ¿É…√˚…⁄±¯≤¢äZœ¬-÷ߣ¨°≠°≠[‘îºö]

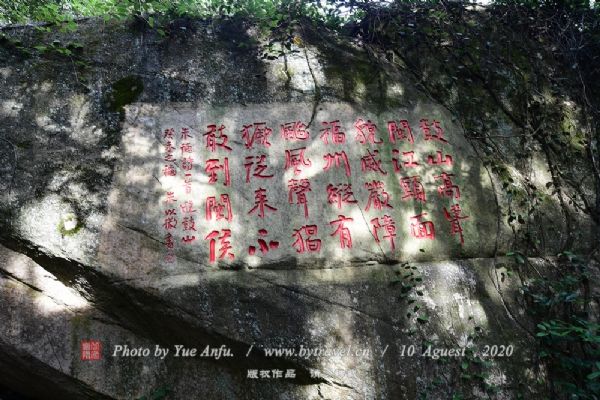

79°¢⁄wò„≥ıƒπà@

°°°°⁄wò„≥ıƒπà@£¨Œª”⁄ô∫˛øhÀ¬«∞ÊÇ(zh®®n)˜Ë˜Î¥Â°£2000ƒÍ5‘¬£¨⁄wò„≥ı ≈ ¿°£2004ƒÍ10‘¬4»’£¨Ωõ÷–—Δ–ÍP≤øÈT≈˙ú £¨⁄wò„≥ıœ»…˙µƒ∑Ú»ÀÍê∞Óø󜻅˙‘⁄÷–—Î∫Õ᯺“”–ÍP≤øÈTÓIåßµƒ≈„Õ¨œ¬£¨”H◊‘å¢ò„¿œÏ`π«öwÀÕπ ¿Ôò‰‘·°£‘ìƒπà@”⁄2001ƒÍ8‘¬ ºΩ®£¨2004ƒÍµ◊ø¢π§°£’ºµÿ9π´ÌŒª”⁄⁄wò„≥ı≈fæ”°∞ÝÓ‘™∏Æ°±ñ|Ç»ºs250√◊Ã飨ƒπà@“¿…ΩÑð∂¯÷˛£¨“ªól÷–ðSæÄûÈ…Òµ¿ÞD’€å”å”∂¯…œ£¨—ÿ÷–ðSæÄ–Ú¡–≈‰÷√”–èVàˆ°¢ ØÈT≈∆∑ª°¢‘¬Ã¡°¢±ÆÕ§°¢’∞—ˆ≈_°¢⁄wò„≥ıœ»…˙„~œÒ°¢⁄wò„≥ı…˙∆Ω ØµÒÈL¿»°¢º¿íþ∆Ω≈_°¢Ï`π«ò‰‘·µÿµ»°£⁄wò„≥ı≈f攣®Æî?sh®¥)ÿÀ◊∑QÝÓ‘™∏Æ£©£¨Œª”⁄ô∫˛øhÀ¬«∞ÊÇ(zh®®n)˜Ë˜Î¥Â°£ ºΩ®”⁄«ÂœÃÿS∂˛ƒÍ£®1852£©£¨övΩõ»˝ƒÍΩ®≥…£¨ «⁄wò„≥ıô‘¯◊Ê∏∏⁄wÆsûȺoƒÓ∏∏”H£®ºŒëc‘™ƒÍÝÓ‘™£©⁄wŒƒø¨∂¯–ÞΩ®°£öv ∑…œ‘¯Àƒ¥ŒæS–ÞªÚîUΩ®£¨Ω®á¯∫ÛûÈÀ¬«∞Ö^(q®±)π´À˘Þkπ´”√∑ø£¨1958ƒÍ–ÞΩ®ª®õˆÕ§ÀÆéÏïr‘‚ÀÆûƒ∆∆⃰≠°≠[‘îºö]

80°¢“¶¨ìπ æ”

°°°°“¶¨ìπ æ”◊¯¬‰”⁄Õ©≥« –Ö^(q®±)À¬œÔÉ»°£π æ”≈fïr√Ê∑eèVÈü£¨”–èd°¢Ã√°¢Ðé°¢ò«º∞‘∫¬‰°£‘∫¬‰÷–÷≤”–÷Ò°¢ Ø¡Ò°¢ºtæG√∑°¢ºt∞◊‘¬ºæµ»ª®ªÐ£¨Ã´∫˛ ظcæY∆‰Èg°£«∞Ðé”–¬ì(li®¢n)‘ª£∫°∞ÈT≈R«ý÷Ò—˚æ˝◊”£¨¥∞”–ºt√∑“äπ »À°±°£π æ”ñ|µ÷¥ÛåéÀ¬°¢ƒœ÷¡…∆ëc‚÷°¢Œ˜˝RÀ¬œÔ°¢±±µ÷±±¥ÛΩ÷°£¨F(xi®§n)ÉH¥ÊÀƒ∫œ‘∫ Ω∫À–ƒΩ®÷˛°£‘ìΩ®÷˛◊¯±±≥؃œ£¨«∞∫Û∂˛þM£¨ñ|Œ˜é˚∑ø£¨÷–ÈgäA“ª‘∫¬‰£¨Àƒ÷Ð≠h(hu®¢n)¿»£¨«∞∫Û◊Û”“å¶∑Q≈≈¡–£¨≤ºæ÷“é(gu®©)’˚°£π æ”ΩYòãûȃæòãºÐÃß¡∫Ω®÷˛°£ìŒπ∞≥–ÈУ¨òÜ…»ÈT¥∞,µÒª®—bÔó°£É…∆¬Œð√Ê°¢«ýª“–°Õþ£¨¥u‰ÅÞí¿»°£æþ”–Õ©≥«µ‰–Õ√Òæ”ÔL∏Ò°£“¶¨ì£®1785°™1853£©£¨◊÷ Ø∏¶£¨“ª◊÷√˜ £¨ÕÌÃñ’π∫Õ°¢–“ŒÃ°£éü ¬ Â◊Ê“¶ÿ棨…Ÿ”–øÔ ¿÷Æ÷æ°£ºŒëc Æ»˝ƒÍ£®1808£©÷–þM ø°£µ¿π‚∂˛ ƃͣ®1840£©£¨”¢Ðä«÷»A£¨þM∑∏≈_û≥°£“¶¨ì∑ÓÃÿ÷º»Œ≈_û≥µ¿£¨º”∞¥≤Ï π„≈cøDZ¯þ_∫È∞¢Öf(xi®¶)¡¶∑¿ ÿ£¨»˝¥Ï”¢Ðä°£öß”¢¥¨£¨∑˝”¢Ðä∞Ÿîµ(sh®¥) Æ»À°≠°≠[‘îºö]

![™ö…Ω±©Ñ”÷∏ì]≤ø≈f÷∑](http://h.usatour.com.cn/tour/93/head/93017.gif)