─˙ČF(xiĘĄn)ď┌Á─╬╗Í├ú║╩ÎÝô(yĘĘ) > ░▓╗Ň╩í┬├Ë╬

░▓╗Ň╩í╚źç°(guĘ«)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗ŻÚŻB

ŘS╔Ż╩đ đű│ă╩đ ░▓Ĺc╩đ │ěÍŢ╩đ ║¤Ě╩╩đ ┘˝ÍŢ╩đ ┴¨░▓╩đ ╦ŮÍŢ╩đ ŞĚŕľ(yĘóng)╩đ │ŘÍŢ╩đ ˝R░░╔Ż╩đ ╗┤─¤╩đ ╩Ć║■╩đ ╗┤▒▒╩đ Ń~┴ŕ╩đ ░÷▓║╩đ ░▓╗Ň╩í╬─╬´╣┼█E ░▓╗Ň╩í╝t╔ź┬├Ë╬ ░▓╗Ň╩í├ű╚╦╣╩żË ░▓╗Ň╩í▓ę╬´^ ░▓╗Ň╩í╩«┤ˇý˘╠├ ░▓╗Ň╩í╩«┤ˇ╣┼┤ň 5A╝ë(jʬ)ż░ů^(qĘ▒) 4Aż░ů^(qĘ▒) ░▓╗Ň╩í╩«┤ˇż░Řc(diĘún) ░▓╗Ň╩í╩«┤ˇ├Ô┘M(fĘĘi)ż░Řc(diĘún) ╚ź▓┐ ░▓╗Ň╩í╠ě«a(chĘún) ░▓╗Ň╩í├└╩│ ░▓╗Ň╩íÁě├űżW(wĘúng) ░▓╗Ň╩í├ű╚╦ [ĎĂäË(dĘ░ng)░Š]

201íó░▓ěS╠┴

íííí░▓ěS╠┴úČËÍĚQĂ┌╦╝┌ÚúČ×Ú2500ÂÓ─ŕă░┤║ă´Ľr(shʬ)┤˙│■ç°(guĘ«)¤Óç°(guĘ«)îO╩ň░ŻÍ¸│ÍđŮÍ■Á─┤ˇđ═╦«└ű╣Ą│╠úČď°▒╗Îu(yĘ┤)×Úí░╩└Żš╠┴ÍđÍ«╣┌í▒úČ┼cÂ╝ŻşĐ▀íóŇ─║Ëă■íóÓŹç°(guĘ«)ă■▓óĚQ×ÚÍđç°(guĘ«)╣┼┤˙╦─┤ˇ╦«└ű╣Ą│╠íú░▓ěS╠┴Šé(zhĘĘn)ż│â╚(nĘĘi)├űä┘╣┼█EËđç°(guĘ«)╝Ď╝ë(jʬ)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗░▓ěS╠┴úČ┐h╝ë(jʬ)╬─▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗╣┼░▓ěS┐h│ă▀zÍĚíú░▓ěS╠┴╣┼ĚQ╔Í┌ÚúČ×Ú┤║ă´Íđ╚~│■┴ţĎŘí░│■¤Óí▒îO╩ň░ŻÍ¸│Í┼dŻĘúČÍ┴Ż˝ĎĐËđ2500ÂÓ─ŕÜv╩ĚíúîO╩ň░ŻŢo΢│■ăf═§│╔×Ú┤║ă´╬ň░ďÍ«Ď╗úČ┼c╦űÍěĎĽ┼dđŮ╦«└űíó░l(fĘí)Ň╣Ůr(nĘ«ng)śI(yĘĘ)╔˙«a(chĘún)Á─Ş╗├˝ĆŐ(qiĘóng)ç°(guĘ«)Ň■▓▀╩ăĚÍ▓╗Ú_Á─íúúČ╩ă╬Ďç°(guĘ«)╦─┤ˇ╣┼╦«└ű╣Ą│╠Í«Ď╗úČ▒╚Â╝ŻşĐ▀▀Çďš300─ŕúČ╦ěËđí░╠ý¤┬Á┌Ď╗╠┴í▒Í«Îu(yĘ┤)úČ├ŠĚe34ĂŻĚŻ╣ź└´úČđţ╦«┴┐1â|┴óĚŻ├ÎúČ╠┴â╚(nĘĘi)╩ó«a(chĘún)Ńy˘~íó║ËđĚíó÷a˘~íó§Ä˘~íó÷ř˘~íóăÓ˘~íó¸Z˘~íó║Ë═śÁ╚úČ╠┴▒▒░ÂËđîO╣źý˘íó▒«═ĄÁ╚ż¨îŽ(duĘČ)Ë╬┐═Ú_Ě┼úČ┬├Ë╬┘Yď┤ěSŞ╗íú░▓ěS╠┴Šé(zhĘĘn)╬╗Ë┌í░╠ý¤┬Á┌Ď╗╠┴í▒░▓ěS╠┴┼¤úČ╩«Ëş┬Ě(╩«ÎÍ┬ĚÍ┴Ëş║Ë)íóŰp░▓┬Ě(íşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

202íó└¤╬ŢÚw╝░żG└@═Ą

íííí└¤╬ŢÚw╝░żG└@═Ą╬╗Ë┌ŘS╔Ż╩đ╗ŇÍŢů^(qĘ▒)Är╦┬Šé(zhĘĘn)╬¸╝s4╣ź└´Á─╬¸¤¬─¤┤ňíúďô┤ň▒│Ďđ°Pđ╬╔ŻúČ├Š┼RěSśĚ(lĘĘ)╦«úČ╩╝ŻĘË┌╠ĂúČÂŽ╩óË┌├¸ăňúČ╬─´L(fĘąng)▓ř╩ó├ű╚╦Ţů│÷íú┤ňÍđÍ┴Ż˝╚ď▒ú┤Š├¸ăňŻĘÍ■100ÂÓ┤▒úČ└¤╬ŢÚw╝░żG└@═Ą╝┤╩ăĂńÍđÁ─Áńđ═┤˙▒Ýíú└¤╬ŢÚwúČËÍĚQ└¤╬ŢŻă║═ůă¤óÍ«ŇČúČŻĘË┌├¸┤˙ÍđĂ┌íú×Ú┤u─żŻY(jiĘŽ)śő(gĘ░u)Á─2îËśăĚ┐úȤ┬îË░źúČ╔¤îËŞ▀úČΰľ|▒▒│»╬¸─¤úČ3▀M(jĘČn)5Ú_ÚgúČ┐┌ÎÍđ╬╦─║¤ď║úČ═Ę├ŠÚč17.7├ÎúČ▀M(jĘČn)╔ţ19.4├Îíúă░▀M(jĘČn)śă¤┬├¸Úg×ÚÚTĆdúČÍđ▀M(jĘČn)śă¤┬├¸Úg×Ú┐═ĆdúČ┤ˇÚT╬╗Ë┌ÍđŢSżÇ╔¤úȬMÚL(zhĘúng)Á─╠ýż«ÍđĐŰËđ╩»░ňĂ÷Á─╦«│ěúČ┤ˇÚT╔¤ŻĘËđ╦«─ą┤uĂ÷│╔Á─ÚTŇÍúČ╬┤╩┬Á˝Î┴úČ┼cŔFĂĄ░ŘŔéÁ─┤ˇÚT╩«ĚÍůf(xiĘŽ)Ň{(diĘĄo)úČ´@Á├║˝îŹ(shʬ)ăfÍěíúÍđ▀M(jĘČn)×Ú▀M(jĘČn)╔ţż┼Ö_úČď┌├¸Úg┐pÚ▄ͨ┼cŻÍ¨Í«ÚgúČË├ď┬┴║╩ŻÁ─Űp▓Ż╝▄úČ┴║â╔Â╦´ŚĎďďĂÁ˝úČ┴║╔¤Í├╣¤Í¨ÍžŢd3╝▄┴║úČ╣¤Í¨┼cŻÍ¨╔¤Â╦Í«Úg┴Ý╝ËĎ╗ć╬▓Ż┴║úČ3╝▄┴║╔¤Ëđ╝╣╣¤│đ═đ╝╣Ö_úČâ╔é╚(cĘĘ)Í├Á˝╗Ę▓Š╩ÍúČđ╬╚šżÝďĂ´hÄžíú┴║íşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

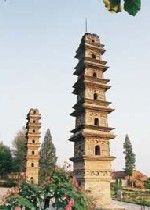

203íóŤ▄┐hĆVŻ╠╦┬╦■

ííííĆVŻ╠╦┬╦■╬╗Ë┌ż┤═Ą╔Ż¤┬úČ╦ÎĚQŰp╦■íúŻĘË┌▒▒╦╬ŻB┼d╚ř─ŕúĘ1096─ŕúęúČ╩ăĎ╗îŽ(duĘČ)▒╚╝šÂ°┴óÁ─ĚŻđ╬╣┼╦■úČĎ▓╝┤˝Y├ű╚źç°(guĘ«)Á─╦╬┤˙Űp╦■íúŰp╦■╩ă╠Ă┤˙▀z´L(fĘąng)Á─╦╬┤˙┤u╦■úČĚ┤Ë│┴╦╦╬┤˙ŻĘÍ■Á─╠ěҸ║═´L(fĘąng)Ş˝íú╦■Ş▀╝s20ÂÓ├ÎúČŞ¸ËđĂ▀îËúČĂŻ├ŠŻď╦─ĚŻđ╬úČÍđÚgďO(shĘĘ)Ëđ╦■đ─ͨúČ═ÔË^×ÚĚ┬─żŻY(jiĘŽ)śő(gĘ░u)╩ŻíúŇűéÇ(gĘĘ)╦■╔Ý┤ˇ▓┐Ë├̤˝Ă÷│╔úČ├┐îË├┐├ŠË├łAͨ┤uŚlĚÍ│╔╚řÚgúČÍđÚg╩ăłA╣░ÚTúČËđŕ@ţ~úČŮD(zhuĘún)ŻăłAđ╬úČŻăͨËđí░¤´Üóí▒íóí░é╚(cĘĘ)Żăí▒úČÚ▄×Ú╚A╣░│÷╠°íúëŽ├Š´ŚËđîܤÓ╗ĘúČ│╩ČF(xiĘĄn)Í°ĚŻ╠╠ěËđÁ─ăfç└(yĘón)ýo─┬Á─ÜÔĚŇíú╦■â╚(nĘĘi)├ŠĚeŢ^đíúČďşËđśă░ňúČ┐╔ď«╠Ţ°╔¤íúŰp╦■îŽ(duĘČ)Í┼úČÍ▒żÇżÓŰx26.90├Îíúľ|╦■╔ď┤ˇúČ├┐▀ů2.65├ÎúČ╬¸╦■├┐▀ů2.35├ÎíúϲŻĘďý─ŕ┤˙ż├▀h(yuĘún)úČŰp╦■ÝöĎĐÜžúČÜł┤ŠĂ▀îËíú×Ú▒ú┤Š╣┼ŻĘÍ■║═╬Ďç°(guĘ«)ĚŻ╠╬─╗»úČĆVŻ╠╦┬Űp╦■▒╗┴đ×Ú╚źç°(guĘ«)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗úČ▒╗Ţd╚ŰíÂÍđç°(guĘ«)├űä┘ď~ÁńíĚíú│╦4┬Ě▄çíúżÓŰx╩đ┐éđ─┤ˇŞ┼6╣ź└´ÎˇËĎúČĎ▓┐╔┤˛Á─íşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

204íóđŢîÄ═Č░▓╠├

íííí═Č░▓╠├╬╗Ë┌ŘS╔Ż╩đđŢîÄ┐húČ─ŕ┤˙×Úăňíú═Č░▓╠├╬╗Ë┌đŢîÄ┐h║úŕľ(yĘóng)Šé(zhĘĘn)řRîÄ╔šů^(qĘ▒)řRîÄŻÍ152╠ľ(hĘĄo)úČŻĘË┌ăň┤˙úČŻĘÍ■ΰ▒▒│»─¤úČĂŻ├ŠË╔͸╬Ţíóľ|ĂźĆdíó╬¸ĂźĆdíó╬¸Ăź╬ŢíóĆNĚ┐╝░ă░íó║ˇď║┬ńŻM│╔úČŇ╝Áě├ŠĚe1309.6ĂŻĚŻ├ÎúČŻĘÍ■├ŠĚe1373.11ĂŻĚŻ├Îíú͸ˇwŻĘÍ■╣▓╬ň▀M(jĘČn)úČÁ┌Ď╗▀M(jĘČn)ÚTĆdĂŻ├Š╚řÚ_ÚgúČÎ÷Ëđ╚řÚg╦─ͨ╬ňśă╩ŻÚTśăú╗Á┌Â■▀M(jĘČn)ĂŻ├Š╚řÚ_ÚgúČă░└╚▓Ż╩ę┤Č┼˝▄ÄúČŇř╠űÎ÷╚╦ÎÍ▄ÄúČ╬ň╝▄┴║íó╚ř╝▄┴║┴ó═»Í¨│đŔýúČŇŇ▒┌╔¤ĹĎěĎí░ËĐ╚╩╠├í▒ú╗Á┌╚ř▀M(jĘČn)ĂŻ├Š╚řÚ_ÚgúČ├¸Úg│ĘÚ_×ÚĆdúČâ╔┤╬Úgç˙║¤Î¸×ÚÄűĚ┐╩╣Ë├ú╗Á┌╦─▀M(jĘČn)ĂŻ├Š╬ňÚ_ÚgúČ├¸Úg×ÚÚ_│Ę┐ŇÚgúČθ×Ú▀^(guĘ░)Ćd╩╣Ë├úČ┤╬Úg╝░╔ĎÚg║¤▓óúČç˙║¤Î¸×ÚÄűĚ┐╩╣Ë├ú╗Á┌╬ň▀M(jĘČn)ĂŻ├Š╬ňÚ_ÚgúČ├¸Úg×ÚÚ_│Ę┐ŇÚgúČ┤╬Úg╝░╔ĎÚg║¤▓óúČç˙║¤Î¸×ÚÄűĚ┐╩╣Ë├úČÂ■íó╚řîË═ĘÚg│ĘÚ_íú═Č░▓╠├Ď└┐┐͸╬Ţâ╔é╚(cĘĘ)ďO(shĘĘ)ËđĂźĆdúČ▓╝Í├ă░║ˇď║┬ńíúŇűŚŁŻĘÍ■ÚTśă╩ęĎď╚╦╬´íó╗Ę╗▄Á╚┤uÁ˝úČ─żÍĂ╚Ş╠Šíó┴║ŞĄíóĂŻ▒PÂĚíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

205íóŻŇ»▀zÍĚ

ííííŻŇ»▀zÍĚúČ╬╗Ë┌░▓╗Ň╩í╦ŮÍŢ╩đ╩ĺ┐hăf└´Ól(xiĘíng)ŻŇ»┤ňÍ▄▀ůúČ╩ăđý╗┤Áěů^(qĘ▒)├ŠĚeÎţ┤ˇÁ─đ┬╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙▀zÍĚíúŻŇ»▀zÍĚ▀zÍĚ╦─├Šşh(huĘón)╔ŻúČ▀zÍĚĚÂç˙╬¸íó▒▒Ďď║Ë×ÚŻšúČ─¤Í┴ť¤ă■úČľ|Í┴Ť_ť¤ľ|é╚(cĘĘ)úČľ|╬¸ÚL(zhĘúng)800├Îíó─¤▒▒îĺ600├ÎúČ┐é├ŠĚe╝s50╚f(wĘĄn)ĂŻĚŻ├Îíúďô▀zÍĚÁ──ŕ┤˙×Úđ┬╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙═ÝĂ┌úČ╬─╗»├Š├▓┼c┤ˇŃŰ┐┌╬─╗»Íđ═ÝĂ┌║═řł╔Ż╬─╗»ďšÍđĂ┌¤Ó╦ĂúČ╩ăđ┬╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙═ÝĂ┌đý╗┤Áěů^(qĘ▒)Á─Ď╗╠ÄÍđđ─đďż█┬ńÍĚíúŻŇ»▀zÍĚ┐╝╣┼░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)đ┬╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙─╣ďß30Ψíó║żť¤2ŚlÁ╚▀z█EúČ│÷═┴Ëđđ┬╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙Ě┐ÍĚíó╗Ď┐Ëíó╗Ďť¤íó─╣ďßÁ╚▀z█EúČĂńÍđ╠Ňíó╩»íóË˝ţÉ╬─╬´200ËÓ╝■úČĂńÍđ˽ø134╝■úČżG╦╔╩»27╝■úČ╩»Ă¸4╝■úČ╠Ňø2╝■íú2019─ŕ3ď┬28╚ŇúČŻŇ»▀zÍĚ▒╗┼˙ť╩(zhĘ│n)×Ú░▓╗Ň╩í╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗íú2019─ŕ10ď┬7╚ŇúČ╚Ű▀xÁ┌░╦┼˙╚źç°(guĘ«)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗├űć╬íúíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

206íó┘F│ě░┘Đ└╔Ż╦■

íííí░┘Đ└╔Ż╦■╬╗Ë┌┘F│ě│ă▒▒░┘Đ└╔Ż╠ÄúČ╦■╚í╔Ż├űíú├¸│»╝╬żŞ╩«Ă▀─ŕúĘ1538─ŕúę│ěÍŢͬޫŕĹĘúČ╩ăĎ╗Ψ´L(fĘąng)╦«╦■íúô■(jĘ┤)ăň╣ÔżwíÂ┘F│ě┐hÍżíĚËŤŢdúČ░┘Đ└╔Ż╦■╩ăí░╚íÁě└ÝĐa(bĘ│)Â╠ĎŠ▒░Í«¤ˇí▒úČí░┤ˇ┼Ó│ěÍŢ´L(fĘąng)╦«Í«▓╗ÎŃí▒°ŻĘíú╦■×ÚĂ▀îËśăÚw╩Ż┤uÍĂúČŞ▀34.4├ÎúČÍ▒ĆŻ6.68├ÎíúÁÎîËďO(shĘĘ)Á═░ź┼_(tĘói)╗¨úČŮD(zhuĘún)Żă×Úł@đ╬ĎđͨúČÂí╩ŻÍ¨ÁA(chĘ│)íú޸îËż¨ďO(shĘĘ)ïΨúČĚřÉíúËđ┤uŰAÎďĆ═(fĘ┤)▒┌Íđ▒Pđř°╔¤úČ╦■đ─îÜ│╩˝Ě┴■╩ŇÝöúČĂ▀îË╠ÄÍ├㞯´─ż│đ═đäxͨúČÝöÂ╦┴óăÓŃ~┘|(zhĘČ)║¨╠Jáţäxíú═ÔË^╦■ˇwúČ╔¤íó¤┬╩ŇĚÍ├¸´@úČŢć└¬żÇŚl═Ž░╬äéŻíúČŻo╚╦Ď╗ĚN┴ßşç╩Ţă╔Á─├└Şđíú2019─ŕ10ď┬7╚ŇúČ░┘Đ└╔Ż╦■╚Ű▀xÁ┌░╦┼˙╚źç°(guĘ«)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗├űć╬íú▒úÎo(hĘ┤)ĚÂç˙ú║Ďď╦■×ÚÍđđ─Í▄ç˙10├Îâ╚(nĘĘi)íúŻĘďO(shĘĘ)┐ěÍĂÁěÄžú║▒úÎo(hĘ┤)ĚÂç˙═ÔúČľ|Í┴ľ|║■┬ĚúČ─¤Í┴░┘Đ└┬ĚúČ╬¸Í┴╩đŇ■Ş«┤ˇśăľ|ď║ëŽúČ▒▒Í┴░┘Đ└╔Ż▒▒┬┤íúíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

207íó╠Ă─ú╠┤Ş╔ł@

íííí╠┤Ş╔ł@╬╗Ë┌░▓╗ŇŘS╔Ż╩đ╗ŇÍŢů^(qĘ▒)╬¸10╣ź└´╠Ă─ú┤ňíú╩╝ŻĘË┌ăň│§úČăČ┬í─ŕÚgđŮŢŢíúď°╩ă▒ż┤ňďS╩¤╬─Ľ■(huĘČ)^┼fÍĚíú╩ă░▓╗Ň╩íÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗íú2019─ŕ10ď┬úČ▒╗ç°(guĘ«)äŇ(wĘ┤)ď║║╦ÂĘ×ÚÁ┌░╦┼˙╚źç°(guĘ«)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗íúÍĎżřŔTďý┴╦╠Ă─úúČ▒Mđóät│╔ż═┴╦├ű┬äň┌▀âÁ─╠┤Ş╔ł@íú¤Óé¸úČăň│§╠Ă─úďS╩¤ËđĎ╗╬╗Ş╗╔╠ď┌╠KŇŃ═ţ┌MĎ╗ÄžŻŤ(jĘęng)áI(yʬng)36ŃŢ«ö(dĘíng)ńüúČĽr(shʬ)ĚQ36ÁńíúĂń─ޤŰ═¨║╝ÍŢ╬¸║■Ë╬Ë[úČ┐ÓË┌╔ŻŞ▀┬Ě▀h(yuĘún)úČ─ŕ└¤ˇw╦ą▓╗▒Ń│╔đđíúË┌╩ă▀@╬╗đóÎË▓╗¤žżŮ┘Yď┌┤ň▀ů═┌╠┴ëżë╬úČ─úöM╬¸║■ż░Í┬úČđŮÍ■═Ą┼_(tĘói)śăÚwíó╦«Ú┐ÚL(zhĘúng)ś˛úČ║■Á╠▒ÚÍ▓╠┤╗Ę║═Τđ╠úČ╣ę─ŞŐ╩śĚ(lĘĘ)úČ▓ółˇ(bĘĄo)┤Ól(xiĘíng)ÓƤÓÍ˙ͫ¸íú╠´ł@â╚(nĘĘi)▒ÚÍ▓╠┤╗ĘúČËÍËđĎ╗ŃŘđí¤¬żĆżĆ└@┴¸úČ╚ííÂďŐ(shĘę)ŻŤ(jĘęng)íĚí░┐▓┐▓Ěą╠┤┘ÔúČÍ├Í«║ËÍ«Ş╔┘Ôí▒Í«ĎÔ°├űď╗í░╠┤Ş╔ł@í▒íúČF(xiĘĄn)đŮŢŢĎ╗đ┬Á─ł@┴ÍúČË╔94ÜqŞ▀řgÁ─ďş╔¤║ú▓ę╬´^^ÚL(zhĘúng)ţÖ═óřł└¤¤╚╔˙Ë┌1997─ŕ4ď┬ţ}îĹ┴╦í░╠┤Ş╔ł@í▒╚řÎÍúČ╣┼śŃ╔nä┼íúíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

208íóĎ░Ň»┐╣╚Ňŕç═÷îó╩┐╣ź─╣

ííííĎ░Ň»┐╣╚Ňŕç═÷îó╩┐╣ź─╣úČ╬╗Ë┌Łô╔ŻĎ░Ň»ÍđîW(xuĘŽ)đúł@â╚(nĘĘi)úČΰ┬ńď┌╩└ŻšÁě┘|(zhĘČ)╣źł@╠ýͨ╔Ż┬┤úČ╩╝ŻĘË┌1942─ŕúČ1943─ŕ┐ó╣ĄúČ░▓ďßËđç°(guĘ«)├˝Ş´├Ř▄ŐÁ┌48▄Ő176Äč985╬╗┐╣Ĺ(zhĘĄn)ŕç═÷îó╩┐▀z║ííú176Äč╩ăÍ°├űÁ─19┬Ě▄ŐÁ─ËÓ├}úČ╩ă╬ĘĎ╗Ď╗Ížâ╔Â╚ůó╝Ëń┴ťű┐╣Ĺ(zhĘĄn)Á─Íđç°(guĘ«)▄Őŕá(duĘČ)úČď°ŮD(zhuĘún)Ĺ(zhĘĄn)╚f(wĘĄn)└´úČďíЬ┐╣╚Ňíú1943─ŕúČË╔═ţíó§â╔╩í13┐hͬ├ű╚╦╩┐żŔ┘YúČď┌Ď░Ň»đŮŻĘ┴╦░Ř└Ę╣ź─╣║═12Ψ╝o(jĘČ)─ţđďŻĘÍ■ď┌â╚(nĘĘi)Á─┴ŕł@úČ░▓ďß176Äč┐╣Ĺ(zhĘĄn)ŕç═÷îó╩┐úČ▓óĎ└┴ŕŻĘí░ż░ÍĎÍđîW(xuĘŽ)í▒(Ż˝Ď░Ň»ÍđîW(xuĘŽ))úČĎďđúÎo(hĘ┤)┴ŕúČ┼ÓB(yĘúng)┴Ď╩┐▀zÎň╝░ÁěĚŻâ×(yĘşu)đŃăÓ─ŕíú▀@╩ă╚źç°(guĘ«)╬ĘĎ╗Ď╗Ψ┴˘┤ŠË┌ÍđîW(xuĘŽ)đúł@â╚(nĘĘi)Á─┤ˇđ═┐╣╚Ňŕç═÷îó╩┐╝o(jĘČ)─ţ┴ŕł@úČĎ░Ň»ÍđîW(xuĘŽ)Ď▓╩ă╚źç°(guĘ«)╬ĘĎ╗×Ú▒úÎo(hĘ┤)┴Ď╩┐┴ŕł@°ŻĘ┴óÁ─îW(xuĘŽ)đúíúĎ░Ň»┐╣╚Ňŕç═÷îó╩┐╣ź─╣ËŤńŤ┴╦Íđç°(guĘ«)▄Őŕá(duĘČ)Ňř├ŠĹ(zhĘĄn)ł÷(chĘúng)┐╣Ĺ(zhĘĄn)Á─Üv╩ĚúČËŤńŤ┴╦┤ˇäe╔Żů^(qĘ▒)Íđç°(guĘ«)▄Ő├˝łď(jiĘín)│Í│Íż├┐╣Ĺ(zhĘĄn)Á─Üv╩ĚúČ╩ă╚ź├˝Îň┐╣Ĺ(zhĘĄn)║═Żş╗┤íó┤ˇäe╔ŻÁěů^(qĘ▒)┐╣Ĺ(zhĘĄn)Üv╩ĚÁ─îÜ┘Fíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

209íó╗Ę╩»żV▀zÍĚ

ííííý`ŔÁ┐h┼c┤ˇ▀\(yĘ┤n)║ËÁ─ťYď┤╔ţ║˝úČ╬╗Ë┌ŐńăfŠé(zhĘĘn)╩Y█Î┤ňÁ─╗Ę╩»żV▀zÍĚ║═┐h│ăâ╚(nĘĘi)Á─Ćł╩¤ł@═ĄĎŐÎC┴╦┤ˇ▀\(yĘ┤n)║Ë×Úý`ŔÁÄžüÝ(lĘói)Á─Ş─Îâíú▒▒╦╬─ŕÚgúČĆ─┤ˇ▀\(yĘ┤n)║Ë▀\(yĘ┤n)═¨żę│ăÁ─ý`ŔÁĂŠ╩»▒╗▀_(dĘó)╣┘┘F╚╦áÄ(zhĘąng)¤Ó╩Ň▓ěíúĐě┤ˇ▀\(yĘ┤n)║ËĎ╗┬Ě─¤¤┬Á─╠KŢYúČϲÊ╩»ď┌ý`ŔÁ˝v┴˘úČ▓óîŤ┬íÂý`ŔÁĆł╩¤ł@═ĄËŤíĚíú▀\(yĘ┤n)║Ëńţ▀\(yĘ┤n)Á─░l(fĘí)▀_(dĘó)úČ┴ţĎ╗éÇ(gĘĘ)ď°ŻŤ(jĘęng)├ű▓╗ĎŐŻŤ(jĘęng)é¸Á─đí┐h│ăϲí░╔Ż┤Ęý`đŃúČ╩»Żď╚šŔÁí▒°┬Ľ├ű▀h(yuĘún)ôP(yĘóng)íú┼fĽr(shʬ)Á─┤ˇ▀\(yĘ┤n)║Ë│╔ż═┴╦ý`ŔÁ╩»Á─├└├űúČÁź╦ŘďšĎĐŻŤ(jĘęng)ń╬Ť](mĘŽi)Ë┌Ľr(shʬ)╣Ô└´íú°Ż˝úČĐě┤ˇ▀\(yĘ┤n)║ËŃŕ║ËÂ╬▀zÍĚĂŻđđÚ_═┌Á─đ┬Ńŕ║ËčĘ░l(fĘí)Í°┼ţ▓¬Á─╔˙ÖC(jĘę)íúâ╔Śl▀\(yĘ┤n)║ËŞ˘Í°ăž─ŕĽr(shʬ)┐ŇúČĎŐÎCĽr(shʬ)┤˙┼c│ă╩đÁ─żŮÎâíúíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]