─˙ČF(xiĘĄn)ď┌Á─╬╗Í├ú║╩ÎÝô > ░▓╗Ň╩í┬├Ë╬

░▓╗Ň╩í╚źç°(guĘ«)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗ŻÚŻB

ŘS╔Ż╩đ đű│ă╩đ ░▓Ĺc╩đ │ěÍŢ╩đ ║¤Ě╩╩đ ┘˝ÍŢ╩đ ┴¨░▓╩đ ╦ŮÍŢ╩đ ŞĚŕľ╩đ │ŘÍŢ╩đ ˝R░░╔Ż╩đ ╗┤─¤╩đ ╩Ć║■╩đ ╗┤▒▒╩đ Ń~┴ŕ╩đ ░÷▓║╩đ ░▓╗Ň╩í╬─╬´╣┼█E ░▓╗Ň╩í╝t╔ź┬├Ë╬ ░▓╗Ň╩í├ű╚╦╣╩żË ░▓╗Ň╩í▓ę╬´^ ░▓╗Ň╩í╩«┤ˇý˘╠├ ░▓╗Ň╩í╩«┤ˇ╣┼┤ň 5A╝ë(jʬ)ż░ů^(qĘ▒) 4Aż░ů^(qĘ▒) ░▓╗Ň╩í╩«┤ˇż░Řc(diĘún) ░▓╗Ň╩í╩«┤ˇ├Ô┘M(fĘĘi)ż░Řc(diĘún) ╚ź▓┐ ░▓╗Ň╩í╠ě«a(chĘún) ░▓╗Ň╩í├└╩│ ░▓╗Ň╩íÁě├űżW(wĘúng) ░▓╗Ň╩í├ű╚╦ [ĎĂäË(dĘ░ng)░Š]

21íó═ę│ă╬─ĆR AAA

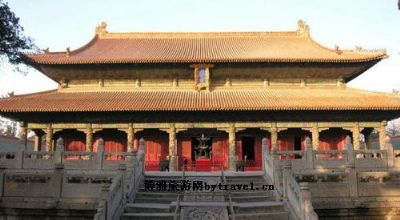

íííí╬─ĆRúČ╬╗Ë┌Üv╩Ě╬─╗»├ű│ă═ę│ă╩đ└¤│ăů^(qĘ▒)Á─ĆVł÷(chĘúng)▒▒Â╦íú┤╦ĆR¤ÁËĂż├ěS║˝Á─═ę│ă╬─╗»Á─ś╦(biĘío)ÍżúČ´őÎu(yĘ┤)║úâ╚(nĘĘi)═ÔÁ─í░═ę│ă┼╔í▒Á─¤ˇŇ¸úČ╣┼┤˙╦┬ĆRŻĘÍ■Á─ŻŤ(jĘęng)ÁńúČŻş╗┤Í«ŰHÁ─Ď╗ţwý┌ý┌╔˙ŢxÁ─├¸ÍÚíú1985─ŕ7ď┬úČ░▓╗Ň╩í╚╦├˝Ň■Ş«╣ź▓╝×Ú╩í╝ë(jʬ)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗íú═ę│ăúȤÁ░▓╗Ň╩íÜv╩Ě╬─╗»├ű│ăíú┤║ă´×Ú═ęÎËç°(guĘ«)úČ╠ĂÍ┴Á┬│§ŻĘ┐hÍĂíú╣┼┐h╬─╗»├űË┌╦╬úČß╚ĂË┌├¸úČÂŽ╩óË┌ăňúČË╚Ďďí░═ę│ă┼╔í▒╣┼╬─Í°ĚQ╠ý¤┬íú▀h(yuĘún)╣┼Ί¤╚ď°ď┌▀@└´┴˘¤┬޸ĚNÜv╩ĚĎŐÎCÁ─úČÜv┤˙├ű╚╦íó═ę│ă┼╔┤˙▒Ý╚╦╬´ż¨┴˘ËđěSŞ╗Á─▀z┤Šíú╣┼ŻĘÍ■ŞŘ╝ËáNáN├¸ÍÚúČ║Š│§▀@Ψ╣┼│ăÁ─´L(fĘąng)▓╔íúď┌▒ŐÂÓÁ─╣┼ŻĘÍ■ÍđúČ═ę│ă╬─ĆR│Č╚║Ż^éÉúČ╣Ô▓╩ŐZ─┐íú═ę│ă╬─ĆR╩╝ŻĘË┌ď¬ĐËËË│§─ŕúČď¬─ęÜžË┌▒°üyíú├¸║Ú╬ń│§═ěŇ╣ÍěŻĘŻ˝ÍĚúČ├¸ăňâ╔┤˙đŮŢŢĚ▓╩«ż┼┤╬úČ×Úď¬├¸ăňĎďüÝ═ę│ă┐ÎÁ─ÂYÍĂđďŻĘÍ■╚║íúí░╬─Ş´í▒Ú_╩╝úČ1966─ŕ8ď┬ĂńÚTśăďÔÜžúČ1985─ŕÚ_╩╝í░Ňű┼f╚š┼fí▒úČ▀M(jĘČn)đđ┴╦Á┌Â■╩«íşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

íííí╗┤║úĹ(zhĘĄn)Ď█┐éă░╬»┼fÍĚΨ┬ńď┌╦ŮÍŢ╩đ╩ĺ┐hÂí└´Šé(zhĘĘn)▓╠═Ţ┤ňúČ┼fÍĚÁ─͸ˇwŻĘÍ■╬╗Ë┌▓╠═Ţ┤ňÍđđ─Á─Śţ╝Ď┼_(tĘói)ÎËíú×Úăň─ę╣┼ŻĘÍ■╚║┬ńúČĚ┐͸╩ăĎ╗╬╗đŇŚţÁ─Ú_├¸Áě͸úČďô͸ˇwŻĘÍ■ďş×Ú╚ř┼┼╚ř▀M(jĘČn)9éÇ(gĘĘ)đíď║ŻM│╔úČ╣▓54ÚgĚ┐╬ŢúČľ|é╚(cĘĘ)×Ú╚ř▀M(jĘČn)ď║úČÍđÚg║═╬¸é╚(cĘĘ)Żď×ÚÂ■▀M(jĘČn)ď║úČËő(jĘČ)48ÚgíúË╔Ë┌ŻÔĚ┼│§Ă┌═┴ÁěŞ─Ş´Ľr(shʬ)úČîóĚ┐╬ŢĚÍŻo┴╦▓┐ĚÍŮr(nĘ«ng)├˝úČϲ┤╦´L(fĘąng)├▓Ëđ▓╗═Č│╠Â╚ÁěÁ─Ş─ÎâúČÁź╗¨▒ż▒ú│Í┴╦Śţ╝Ď┼_(tĘói)ÎËďşüÝÁ─ŻĘÍ■Ş˝żÍíú«ö(dĘíng)─ŕ┐éă░╬»Ú_Ľ■(huĘČ)Ë├Á─Ě┐╬Ţ▒ú┤ŠŢ^║├úČ╩Ďâ╚(nĘĘi)ďO(shĘĘ)Ëđ╗┤║úĹ(zhĘĄn)Ď█ŕÉ┴đŇ╣Ë[úČ«ö(dĘíng)─ŕ┐éă░╬»Ú_Ľ■(huĘČ)Ë├▀^Á─Î└íóĎ╬íóŚlÄÎíó˝Rč˘íú╦┌ďúúČÓçđíĂŻ═ČÍżË├▀^Á─┤▓íó╬─╝■╣˝íó╦«═░Á╚▓┐ĚÍîŹ(shʬ)╬´▒ú┤Š═ŕ║├íúď┌╩ĺ┐h▓╠═Ţ┤ňŇ┘Ú_Á─┐éă░╬»Ľ■(huĘČ)ÎhúČîŽ(duĘČ)Ë┌ŐZ╚í╗┤║úĹ(zhĘĄn)Ď█║═Â╔ŻşĹ(zhĘĄn)Ď█Á─╚ź├Šä┘└űúČîŽ(duĘČ)Ë┌ŻÔĚ┼╚źÍđç°(guĘ«)úČÂ╝ĂÁŻ┴╦śO×ÚÍěϬθË├íúď┌Íđç°(guĘ«)Á─Ş´├Ř╩Ě║═▄Ő╩┬╩Ě╔¤úČÂ╝ż▀Ëđ╩«ĚÍÍěϬÁ─╬╗Í├úČϲ┤╦úČ▀@┤╬Ľ■(huĘČ)Îh╩ăŕP(guĘín)¤ÁÁŻŘh║═ç°(guĘ«)╝Ďă░═żúČ├Ř▀\(yĘ┤n)Á─Üv╩ĚđďĽ■(huĘČ)Îhíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

23íóë█┐h┐ÎĆR AAA

íííí╣┼│ă╬¸┤ˇŻÍÍđÂ╬úČËđĎ╗Ψ▒▒¤˛─¤Á─║ŕéą╣┼ŻĘÍ■╚║úČ▀@ż═╩ă╦ÎĚQí░ŘZîW(xuĘŽ)í▒Á─┐ÎĆRúČ┐ÎĆRúČ╩ă╝└ýŰ┐ÎÎËÁ─ÁěĚŻíúô■(jĘ┤)íÂë█ÍŢÍżíĚËŤŢdú║┤╦ŻĘÍ■╩╝ŻĘË┌╠ĂúČď¬┤˙Ë╔│ăľ|─¤ËšĎĂŻĘË┌┤╦íúŇ╝Áě├ŠĚe▀_(dĘó)Â■╚fĂŻĚŻ├ÎúČËđĚ╗íóÚwíóÁţ╠├Á╚┤ˇđíŻĘÍ■╬´╚ř╩«╠Äíú´ľŻŤ(jĘęng)ťŠ╔úÁ─┐ÎĆRúČŰmŇ╝Áě├ŠĚeËđ╦¨ťp╔┘úČÁźÍ¸Ď¬ŻĘÍ■╬´╚š┤ˇ│╔Áţíó├¸éÉ╠├Á╚Í┴Ż˝╗¨▒ż▒ú┤Š═ŕ║├íú╠ěäe╩ăŻŘ─ŕüÝŻŤ(jĘęng)ç°(guĘ«)╝Ďô▄┐ţżSđŮúČ├Š├▓Ď╗đ┬úČŻË┤ř╦─ĚŻË╬┐═íúÁ┌Ď╗▀M(jĘČn)ď║ă░╩ă┼Ăśă╩ŻÁ─í░Ń˙îmí▒íóí░┐ýÂ├í▒íóí░Đ÷Ş▀í▒╚řĚ╗úČÂĚ╣░´wÚ▄úČ╣┼╔ź╣┼¤ŃíúÁ┌Â■▀M(jĘČn)ď║Ňř╩ă░Űď┬đ╬Á─í░Ń˙│ěí▒úČ│ú▒╗╚╦ĚQÍ«×Úí░áţ﬜˛í▒íú╚╦éâ┐éÉ█Ě÷Ö┌Á㜲úČŞęĎĽ▒╠╦«Ë╬˘~íú│ě▒▒ÍđŢSżÇ╔¤×Úí░ŕ¬ÚTí▒úČľ|Â˙Ě┐×Ú├ű╗┬ý˘úČ╬¸Â˙Ě┐×ÚÓl(xiĘíng)┘tý˘íúË╔ŕ¬ÚT▀M(jĘČn)╚ŰÁ┌╚ř▀M(jĘČn)ď║úČ╝┤üÝÁŻ┐ÎĆRÁ─ŇřÁţí¬í¬┤ˇ│╔ÁţúČÁţ├ŠÚč╬ňÚgúČ╔ţ╚řÚgúČ╩ăŘZîW(xuĘŽ)͸ˇwŻĘÍ■úČÜÔäŢ(shĘČ)░§ÝšúČđ█éąëĐË^íú┤ˇ│╔═╬â╔é╚(cĘĘ)Ëđ┼ńĆTúČ╩ăĚ┼Í├Ć─ýŰ┼Ă╬╗Í«╦¨íşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

24íóë█┐hăňŇŠ╦┬ AAA

íííí╩í╝ë(jʬ)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗úČ╬╗Ë┌ë█┐h│ăâ╚(nĘĘi)╬¸─¤ËšúČËđí░╚Aľ|Á┌Ď╗ăňŇŠ╦┬í▒Í«ĚQúČ╦┬ď║ľ|╬¸ÚL(zhĘúng)128├ÎúČ─¤▒▒îĺ44├ÎúČÍđŢSżÇ×Ú╚ř▀M(jĘČn)Íěď║úČŇ╝Áě5632ĂŻĚŻ├ÎúČŻĘË┌├¸╠ýćó─ŕÚgúČË╔ŇřÚTíóÂ■ÚTíóŇřÁţíó║ˇÁţíó▀ůÄűíóďźëŽŻM│╔úČ┤ˇÚTâ╔é╚(cĘĘ)ďO(shĘĘ)ĂźÚTúČ┴óˇwŻĘÍ■čo¤˝îÜÁţ×Úâ╔ÁţĎ╗ˇwŻY(jiĘŽ)śő(gĘ░u)úČĚ┬╣╩îm╠ź║═Áţďýđ═úČ╦┬Ě┐49ÚgúČŻĘÍ■├ŠĚe936ĂŻĚŻ├ÎúČŻăͨíó└╚śÂ×Ú░╝╩Ż├Ě╗ĘͨúČÁţâ╚(nĘĘi)ͨÂŇ│╩╣─đ╬úČ╔¤¤┬┐╠Ëđ╔Ć╗Ę░ŕúČšŁ┐╠żź╝Ü(xĘČ)úČÁţÝö═▓═▀»BŞ▓úČňX╝╣┬ű╝yúČŇűéÇ(gĘĘ)ŻĘÍ■×Úđ¬╔ŻÍěÚ▄úČŞ▀┤ˇăfÍěúČťć╚╗Ď╗ˇwúČ×ÚŻş╗┤Îţ┤ˇÁ─ăňŇŠ╦┬íúď║â╚(nĘĘi)╣┼ŃyđËůó╠ý▒╬╚ŇúČ├C─┬Ë─Đ┼íúăňŇŠ╦┬úČ╩ăĎ┴╦╣╠mŻ╠╦┬ď║úČ╗ě├˝Î÷ÂY░ŢÁ─ł÷(chĘúng)╦¨úČ╣╩ËÍĚQÂY░Ţ╦┬íú▓╗╔┘ÁěĚŻÂ╝Ëđ▀@Ď╗ŻĘÍ■úČÁź¤ˇë█┐h│ăâ╚(nĘĘi)▀@ΨăňŇŠ╦┬Á─ŻY(jiĘŽ)śő(gĘ░u)íóďýđ═╝░Ăń║ŕéą╠├╗╩╩ă▓╗ÂÓĎŐÁ─íúíÂÍđç°(guĘ«)Ď┴╦╣╠mŻ╠ŻĘÍ■íĚĎ╗Ľ°ĚQ×Úí░ç°(guĘ«)â╚(nĘĘi)Ţ^×Ú╔┘ĎŐÁ─żŮ┤ˇ╚AűÉÁ─Ď┴╦╣╠mŻ╠ŻĘÍ■í▒íúăňŇŠ╦┬Ψ┬ńď┌╬¸┤ˇíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

25íó╚AřłÂ┤▀zÍĚ AAA

íííí╚AřłÂ┤▀zÍĚ╬╗Ë┌░▓╗Ň╩í│ěÍŢ╩đľ|Í┴┐hł˛Â╔Šé(zhĘĘn)═˘┤ň┤ňřő═˘┤ň├˝ŻMúČ1988─ŕ░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)╦Ú╣ă╗»╩»úČ2004─ŕúČ┤_ŇJ(rĘĘn)î┘╩Ěă░╚╦ţÉ╗ţäË(dĘ░ng)Á─Â┤ĐĘ▀zÍĚíú2006─ŕ7ď┬Í┴10ď┬úČď翲72ĂŻĚŻ├Îíú░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)╣┼╚╦ţÉĐ└řX╗»╩»úʤ┬ż╩řXM1úę1├ÂúČ│÷═┴Ď╗┼˙Ëđ├¸´@╝Ë╣Ą║═╩╣Ë├║██EÁ─┤˛ÍĂ╩»Ă¸íó╣ăøíúľ|Í┴┐hŇ■Ş«Ůk╬─╝■╣ź▓╝▒úÎo(hĘ┤)ĚÂç˙║═ŻĘďO(shĘĘ)┐ěÍĂÁěÄžúČ▒úÎo(hĘ┤)ĚÂç˙═Ô╦─Í▄ĐË╔ý50├ÎŻĘďO(shĘĘ)┐ěÍĂÁěÄžíú2019─ŕ10ď┬úČ┴đ╚ŰÁ┌░╦┼˙╚źç°(guĘ«)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗├űć╬íú2014-2015─ŕîŽ(duĘČ)Ë┌░▓╗Ňľ|Í┴┐hż│â╚(nĘĘi)Á─╚AřłÂ┤▀M(jĘČn)đđ░l(fĘí)ż˛úČ╚íÁ├┴╦Ď╗¤Á┴đÍě┤ˇ░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)ú╗10ď┬11╚ŇúČ░l(fĘí)ż˛ŕá(duĘČ)░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)┴╦Ď╗ż▀Ţ^×Ú═ŕŇűÁ─Í▒┴ó╚╦ţ^╣ă╗»╩»íú┤╦┤╬░l(fĘí)ż˛└█Ëő(jĘČ)░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)░Ř└Ę1╝■╣┼╚╦ţÉţ^╣ă╗»╩»ď┌â╚(nĘĘi)Á─20ËÓ╝■╣┼╚╦ţÉ╗»╩»íó╣┼╚╦ţÉÍĂθ╩╣Ë├Á─╩»Ă¸íó┤ˇ┴┐ż▀Ëđ╚╦╣ĄăđŞţ╗˛┐│ďĎ║██EÁ─╣ăĂČ║═20ËÓĚN╝╣ÎÁäË(dĘ░ng)╬´╗»╩»íú2006─ŕ7-9ď┬úČ░▓╗Ň╩í╬─╬´┐╝╣┼Đđż┐╦¨Ýníşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

26íóż┼╚A╔Żď┬╔ÝîÜÁţúĘ╚Ô╔ÝîÜÁţúę

ííííÁě▓ěĂđ╦_ŇŠ╔Ý╦¨ď┌í¬ż┼╚A╔Żď┬╔ÝîÜÁţúČ╚Ô╔ÝÁţ╩ă░▓ď߯Áě▓ě╚Ô╔ÝÁ─ÁěĚŻúČĎÓĚQÁě▓ě╦■úČ°ż┼╚A╔Ż╩ă┼cŻÁě▓ěúČŻć╠ËXÁ─├űÎÍĚÍ▓╗Ú_Á─íúŻć╠ËXúĘ696-794úęú╗¤Áđ┬┴_╔«╚╦úČ╦ÎĚQŻÁě▓ěúČ╣┼đ┬┴_ç°(guĘ«)úĘŻ˝│»§r░ŰŹuľ|─¤▓┐úęç°(guĘ«)═§Ż╩¤ŻŘÎňíú¤Óé¸Ăń╚╦í░ÝŚ(xiĘĄng)┬ľĂŠ╣ăúČ▄|ÚL(zhĘúng)Ă▀│▀úČ°┴Ž▒Â░┘̲í▒íúí░đ─┤╚°├▓É║úČĚf╬˛╠ý╚╗íúí▒24ÜqĽr(shʬ)úȤ¸░l(fĘí)×Ú╔«úČöy░Î╚«í░╔Ă┬áí▒úČĆ─đ┬┴_ç°(guĘ«)║Ż║úüÝ╚Aíú│§ÁÍŻş─¤úČđÂÍ█ÁăŕĹúČŻŤ(jĘęng)─¤┴ŕÁ╚Áě╔¤ż┼╚Aíú¤Ó鸿┼╚A╔Żďş×ÚăÓŕľ┐hżË╩┐ÚhÎî║═î┘ÁěíúŻć╠ËX¤˛ĂńòĎ╗˘┬˘─ÁěúČ▓╗ĎÔŇ╣Ď┬║ˇż╣▒ÚŞ▓ż┼ĚňíúÚhÎî║═╩«Ě͡@«ÉúČË╔ˇ@°¤▓úȤ╚ÎîĂńÎË░ŢÄčúČ║ˇÎď╝║ĎÓŰSÍ«žĎ└íúÍ┴Ż˝ż┼╚A╔Ż╦┬ÁţÍđÁě▓ě╩ą¤˝ÎˇËĎÁ─ŰS╩╠Ň▀úČ╝┤×ÚÚhÎî║═ŞŞÎËíúŻć╠ËXüÝ╔Ż║ˇúČżËďĆď┌ľ|░ÂĚňÁ─ÄrÂ┤└´úĘ║ˇ╚╦ĚQÍ«×Úí░Áě▓ěÂ┤í▒úęúČÄrŚźŇ─╝│úČ▀^Í°╩«ĚÍăň┐ÓÁ─ÂUđŮ╔˙╗ţíú╠ĂÍ┴Á┬Â■─ŕúĘ757─ŕúę╔Ż¤┬ÚL(zhĘúng)└¤ÍTŞ╣Ł(jiĘŽ)Á╚öÁ(shĘ┤)╚╦íşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

27íóż┼╚A╔Żýˇł@╦┬

ííííýˇł@╦┬╬╗Ë┌ż┼╚A╔Żľ|Đ┬╬¸┬┤Á─Ëş¤╔ś˛ľ|úČ×Úż┼╚A╔Ż╦─┤ˇů▓┴ÍúĘýˇł@íóľ|Đ┬íó░┘ÜqíóŞ╩┬ÂúęÍ«╩Î.ýˇł@╦┬╩╝ŻĘË┌├¸╝╬żŞ─ŕÚgúĘ1522-1723─ŕúęúČďş├űí░ýˇśńÔÍí▒íúăň┐Á╬§─ŕÚgúĘ1662-1723─ŕúę×Ú╗»│ă╦┬ľ|đ˛ň╝Ě┐.╝╬Ĺc─ŕÚg(1796-1820─ŕ)ýˇł@╦┬Îí│ÍĚŽ╚╦,ÔÍîóâAţj,ÍT╔ŻÚL(zhĘúng)└¤ÎhÂĘ˺ҳ(qĘźng)ÂUżËĚŘ╗óÂ┤Â■╩«ÂÓ─ŕÁ─┬í╔Ż║═╔đ(1757-1841)üÝ╔ŻÎí│Í.┬í╔Ż┬╩Á▄ÎË┤ˇŞ¨Á╚╚╦ď┌ýˇł@╦┬ż█▒ŐŇfĚĘ,Ú_ë»╩┌Żń,┤ˇ┼d═┴─ż,ÍěŻĘÁţËţ,ĂńĎÄ(guĘę)─ú×Ú╚ź╔Ż╦┬ď║Í«╣┌,îóĎ╗Ψ╩ĺŚl╣┼╦┬Îâ│╔┴╦í░╩«ĚŻů▓┴Í╦ýĎÎŻ˝├ű.═ČÍ╬─ŕÚg(1862-1874─ŕ)Îí│Í╔«┤ˇŞ¨ÍěŻĘ,ď÷ďO(shĘĘ)Żń┼´,░▓ć╬ŻË▒Ő.╣Ôżw╚ř╩«─ŕ(1904─ŕ)Îí│Í╔«îĺôP(yĘóng)─╝ŻĘ┤ˇđ█îÜÁţ,Ľr(shʬ)×Úż┼╚A╔Ż╦─┤ˇů▓┴ÍÍ«╩Îíú1956─ŕăÓŕľ┐h╚╦├˝Ň■Ş«░╬┐ţŻoĚŻ╠ŻšÍěđŮýˇł@╦┬.╩«─ŕí░╬─Ş´║ĂŻ┘Íđ╩▄ÁŻĂĂë─,1982─ŕĎď║ˇÍ▓ŻđŮŻĘ.íşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

28íó╦«╬¸Űp╦■

ííííŤ▄┐h╦«╬¸Űp╦■úČĎ╗×Ú┤ˇË^╦■úČĎ╗×ÚđíĚŻ╦■íú┤ˇË^╦■╩╝ŻĘË┌▒▒╦╬┤ˇË^Â■─ŕúĘ1108úęíÂîÄç°(guĘ«)Ş«ÍżíĚíóíÂŤ▄┐hÍżíĚÁ─ËŤŢd║═ČF(xiĘĄn)Ëđ╦■╔¤Á─ţ}ËŤ┐╠╩»úČÂ╝ÎCîŹ(shʬ)┴╦▀@Ď╗Řc(diĘún)íú┤ˇË^╦■╣▓Ă▀îË░╦├ŠúČÁÎîËÍ▒ĆŻ11├Îíó▒┌║˝3.1├ÎúČ├┐├Šż¨Ëđ┤u╚Ž╣░ÚTúČîËîËË├»BŁşĚĘĂ÷│÷Â╠Ú▄úČÚ▄¤┬ËđĚ┬─żŻY(jiĘŽ)śő(gĘ░u)Á─═╣│÷ÂĚ╣░úČ├┐îË│÷Ú▄ŰpîËúČ┤uëKňe(cuĘ░)┬ńËđÍ┬úČđ╬│╔╣ĄŇűÁ─łD░ŞúČîË┼cîËÍ«ÚgÁ─ŮD(zhuĘún)Żă╠ÄË├░ŰłAđ╬┤uĂ÷│╔░ŰłAͨúČŇűéÇ(gĘĘ)╦■ˇw´@Á├─řÍěíóëĐűÉíú╦■â╚(nĘĘi)ďşËđśă╠Ţ║═śă░ňúČŻ˝ĎĐčo┤ŠúČ║╬Ľr(shʬ)▒╗ÜžúČ╔đčo┤_ăđ┐╝ÎCíúé¸Ňf╠źĂŻ▄ŐŇ╝ţI(lĘźng)Ť▄┐h║ˇúČ«ö(dĘíng)?shĘ┤)ěÁ─ě?cĘói)͸íó╣┘┴┼×Ú╠Ë▒▄╠źĂŻ▄ŐúČÂŃ▀M(jĘČn)╦■â╚(nĘĘi)úČ│Ú╚ąÁÎîËśă╠ŢúČ╠źĂŻ▄ŐčoĚĘÁă┼RúČ▒Ńď┌╦■â╚(nĘĘi)ÂĐ╝»▓˝▓ŢúČĎ╗░Đ╗Ć─╦■ÁÎčřÁŻ╦■ÝöúČ╦■äxĎ▓ď┌┤╦Ż┘ŰyÍđ▒╗ÜžúČ╩┬║ˇ«ö(dĘíng)?shĘ┤)ěÁ─║═╔đď┌ăň└Ý╦■â?nĘĘi)ĆUđŠĽr(shʬ)úČŇĎÁŻ107éÇ(gĘĘ)ţ^´BúČČF(xiĘĄn)ď┌úČ╦■Á─â╚(nĘĘi)▒┌╚ď╚╗Üł┴˘Í°▒╗╗čř▀^Á─Ż╣─ż║██EíúËđ╚ĄÁ─╩ăúČďô╦■▓╗ĎŐ╦■äxúČÁź▓ó▓╗Ë░ÝĹíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

29íóż┼╚A╔Ż╗»│ă╦┬

íííí╗»│ă╦┬ŻĘË┌Ş▀╔Ż┼ŔÁěúČ─¤îŽ(duĘČ)▄Ż╚ěĚňúČ▒▒Ďđ░ÎďĂ╔ŻúČľ|ÓĆľ|Đ┬úČ╬¸ŻË╔˝╣ÔţI(lĘźng)ÄXúČ╦─├Šşh(huĘón)└@╚š│ăúČ╣┼╚╦Ëđí░â╚(nĘĘi)═ÔĚňç˙Ë┐Ë˝╔ĆúęÍ«ĚQíú├┐«ö(dĘíng)╝t╚Ň╬¸│┴úČ░ÎďĂÜwßÂúČĂĐ└╬Ď╗ô˘úČ÷LšHđýŬ(yĘęng)íú▀@ż═╩ăż┼╚A╔Ż╩«ż░Í«Ď╗Á─í░╗»│ă═ÝšŐí▒íú╗»│ă╦┬ďşËđ┤ˇšŐĎ╗┐┌úČÍě╝s╚fËÓŻ´úČÁźĎĐÜžË┌▒°ýŮíúČF(xiĘĄn)┤ŠÁ─Ď╗┐┌║ÚšŐúČÍě╝sâ╔ăžËÓŻ´úČŞ▀Ď╗Ň╔ËđËÓíú┤╦šŐŔTďýżź├└úȡwĚe│Č╚║úČϢ┘|(zhĘČ)ËĂôP(yĘóng)║Ú┴┴úČĎď╩ÍŢp▀Á╝┤┐╔┬áÁŻăň┤ÓÉéÂ˙Á─╬ó╬óÝĹ┬ĽúČË├Ú│Î▓Í«úČät«Y┬Ľ║ŕ┴┴Ş▀ôP(yĘóng)úČË╔ŻŘ╝░▀h(yuĘún)┬ř┬řď┌╔Ż╣╚Íđ╗ě╩ÄúČ╠ěäe╩ăĎ╣╔ţ╚╦ýoÍ«Ľr(shʬ)úČšŐ┬ĽŞŘ×ÚăňËĂúČ┴ţ╚╦Ě┬ĚÍ├Ë┌╠ý╔¤Ěç°(guĘ«)úČ│ČĚ▓├ô╦Îíúϲ┤╦úČ│»╔Ż▀M(jĘČn)¤ŃÍ«╚╦úČčo▓╗˝÷┬á╗»│ă═ÝšŐúČţI(lĘźng)┬ďĎ╗¤┬í░╗»Â╚╚║╔˙▒»ďŞ║ŕúČ│ăÚ_â╔đ˛äe╬¸ľ|íú═ÝüݤŃ╗ϲżë╩óúČšŐ╦═ŔˇĎ˘│║╠ź┐Ňí▒Á─╣┼šŐ╩ąĎ˘úČĎď│ř╚╦ÚgčęÉ└íú╗»│ă╦┬╩ăż┼╚A╔ŻÁ─Ú_╔Ż╦┬║═┐éů▓┴Ííú¤Ó鸼x┬í░▓╬ň─ŕúĘ401─ŕúę╠ýˇ├╔«▒şÂ╔Ë┌┤╦Í■╩Ď×ÚÔÍíú╠ĂÚ_ď¬─ŕíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

30íó│╠╩¤╚řŇČ

ííííď┌══¤¬ů^(qĘ▒)░ěśńŻÍúČËđ╚ř╠Ä├¸┤˙╣┼ŻĘÍ■úČ╬╗Ë┌══¤¬░ěśńľ|└´¤´6╠ľ(hĘĄo)íó7╠ľ(hĘĄo)íó28╠ľ(hĘĄo)íú×Ú├¸┤˙│╔╗»─ŕÚgÂY▓┐ËĎ╩╠└╔│╠├˘Ň■╦¨ŻĘúČ├űí░│╠╩¤╚řŇČí▒íú│╠╩¤╚řŇČż▀Ëđ║▄Ş▀Á─┐ĂĐđâr(jiĘĄ)ÍÁ║═Ë^┘pâr(jiĘĄ)ÍÁúČ▒╗▒▒żę╣╩îm▓ę╬´ď║╣┼ŻĘÍ■îú╝ĎŞÁ¤▓─ŕŻ╠╩┌Îu(yĘ┤)×Úí░├¸┤˙├˝żËÍ«╣ňîÜí▒íú╚řŇČÁ─7╠ľ(hĘĄo)íó8╠ľ(hĘĄo)śă¤Ó▀BúČ28╠ľ(hĘĄo)śăżË?xĘ┤n)|íú╚řΨśăŻY(jiĘŽ)śő(gĘ░u)¤Ó╦ĂúČÁźŞ¸ËđĂń╠ěŘc(diĘún)íú7╠ľ(hĘĄo)śă╩╝ŻĘË┌├¸│»│§Ă┌úĘ╣źď¬1368─ŕúęúČżÓČF(xiĘĄn)ď┌Ëđ600ÂÓ─ŕúČ├¸┤˙Ě┐͸╩ă╠Ă▓«╗óÁ─͸┐╝╣┘ÂY▓┐ËĎ╩╠└╔│╠├˘Ň■Á─Îň╝Ďíú8╠ľ(hĘĄo)śă╬─╗»â╚(nĘĘi)║şÎţ×ÚěSŞ╗úČËđí░Á╬╦«╩»┤ęí▒ż»╩ż╩»úČ108ëKłDż░śő(gĘ░u)│╔Á─┤ˇđ═─ż┐╠ŻM«őŇ╣ČF(xiĘĄn)┴╦╗ŇÍŢ─ż┐╠Á─żź╚Aíú28╠ľ(hĘĄo)śă╩ă╣┘╔╠ŇČÁ┌úČÚTŇͬÜ(dĘ▓)╠ěúČ×Ú╗ŇÍŢ╩»Á˝Á─┤˙▒Ýíú╚řŇČż¨×Ú╬ňÚ_ÚgÂ■îË┤ęÂĚ╩ŻśăĚ┐úČă░║ˇÄűĚ┐úČÍđĐŰ╠ýż«úČţÉ╦Ă╚ř║¤ď║íú╚řŇČŻY(jiĘŽ)śő(gĘ░u)ç└(yĘón)Íö(jĘźn)úČĐb´Śżź├└úČ╣┼śŃ╦ěĐ┼íú╚řŇČÍđĎď│╠ë˘(mĘĘng)Í▄ŇČ×ÚÁńđ═íúďôŇČ╬ňÚ_ÚgúČÂ■îËśăĚ┐íú▀M(jĘČn)╔ţ16.1├Îíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

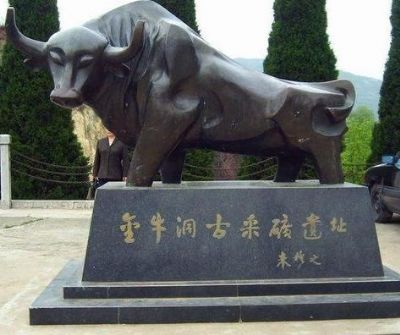

31íóŃ~┴ŕŻ┼úÂ┤╣┼▓╔ÁV▀zÍĚ AA

ííííŻÚŻB Ż┼úÂ┤╣┼▓╔ÁV▀zÍĚ╬╗Ë┌Ń~┴ŕ┐hđ┬ś˛Ól(xiĘíng)°P╗╦┤ňúČżÓ╩đů^(qĘ▒)30θ╣ź└´íú╚┤╦╠Ä×ÚĎ╗đí╔ŻúČ╔ŻĐŘËđĎ╗╣┼Â┤íú├˝Úgé¸Ňf╠ý╔¤╔˝┼ú╦Ż¤┬Ě▓ÚgúČϲ├ďĹ┘°P╗╦╔Ż´L(fĘąng)ż░°▓╗╦╝ĚÁíú╠ýÁ█îĎîĎćżÍ«úČ╔˝┼úŃ@╚Ű┤╦╔ŻÍđúČ╗»×ÚŻŃyŃ~íúŻ┼úÂ┤Ë╔╩ăÁ├├űíú Îď░╦╩«─ŕ┤˙ĎďüÝúČ«ö(dĘíng)?shĘ┤)ě╚║▒Őď┌┤╦┬Â▓╔ŔFÁVúČż├°ż├Í«úČ╔Ż▒╗═┌ĂŻ┴╦úČ╚╦éâ└^└m(xĘ┤)ż˛Â°▓╔Í«úČđ╬│╔Ď╗éÇ(gĘĘ)öÁ(shĘ┤)╩«├Î╔ţÁ─┬Â╠ý▓╔ł÷(chĘúng)úČ▓óď┌▀ůĂ┬╔¤▒ę┬Â│÷╣┼┤˙▓╔ÁVż«¤´║═▓╔ż˛▀z╬´íúĆ─ăň└Ý│÷Á─╣┼┤˙▓╔ÁVż«¤´ŻY(jiĘŽ)śő(gĘ░u)║═▓╔ż˛╣Ąż▀íó╠ŇÍĂ╔˙╗ţË├ż▀üÝ┼đöÓúČŻ┼úÂ┤▀zÍĚÁ──ŕ┤˙╩╝Ë┌┤║ă´íú 1992─ŕŃ~┴ŕ╩đŇ■Ş«¤┬┴ţ═úÍ╣▀@└´Á─ŔFÁV═┌▓╔úČ▓óîŽ(duĘČ)Ż┼úÂ┤▀M(jĘČn)đđ┴╦ôîż╚đďÁ─đŮĆ═(fĘ┤)úČË├92ި╦«─ÓͨîóŇűéÇ(gĘĘ)▀zÍĚşh(huĘón)°Îo(hĘ┤)Í«íú│╔×Ú╬Ďç°(guĘ«)└^Ń~żG╔Ż╣┼Ń~ÁV▀zÍĚ║ˇÁ─Á┌Â■éÇ(gĘĘ)Ňř╩ŻîŽ(duĘČ)═ÔÚ_Ě┼Á─╣┼Ń~▀zÍĚíú Ż┼úÂ┤╣┼▓╔Ń~▀zÍĚ▀z┤ŠěSŞ╗úČł÷(chĘúng)├ŠëĐË^úČČF(xiĘĄn)ĎĐ▒╗┴đ×Ú╩í╝ë(jʬ)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗úČ▓ó▒╗═Ă╦]×Úç°(guĘ«)╝Ď╝ë(jʬ)ÍěŘc(diĘún)íşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

32íóý║Á┬╬─ĆR

ííííý║Á┬╬─ĆR┼cäe╠ÄĎ╗śËËÍĚQ╩ąĆRíó┐ÎĆRíó̲ÎËĆRúČ×Úý║Á┬┐h├¸ăňĎďüÝÎ┐Î╝└┐ÎÁ─ł÷(chĘúng)╦¨úČĎÓ╩ă«ö(dĘíng)Ľr(shʬ)Ěʤ╚╩ą¤╚ÄčíóÍěÁ└┬í╚ňíó┼d╗»ĂŻ╠╣ę╔˙ćTĎŮśI(yĘĘ)Á─Ż╠Ëřł÷(chĘúng)ÁěúČ╣╩ËÍ├űîW(xuĘŽ)îmíúý║Á┬╬─ĆR╦¨╠ÄÁ─╬╗Í├ď┌┐h│ăÍđđ─úČ┐hŞ«Í«ÎˇúČĎď▒Ý╩ż╦ŘÁ─´@║Ň║══■ç└(yĘón)íú1989─ŕ6ď┬úČý║Á┬╬─ĆR▒╗░▓╗Ň╩íŇ■Ş«╣ź▓╝×Ú╩í╝ë(jʬ)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗íúăň╝╬ĹcíÂý║Á┬┐hÍżíĚ:í░┐╝╠ĂěĹË^╦──ŕúĘ630)ďtÍŢ┐hŻď┴ó┐ÎĆRúČĽr(shʬ)╔đ╬┤ËđÎňĎěĎ▓íúîÜŬ(yĘęng)ŻĘĎěĎď║ˇúČŇäîW(xuĘŽ)Í«ÍĂčo┬äúČĎěÍ«îW(xuĘŽ)îmÎď╦╬│šîÄď¬─ŕ(1102úę╩╝íúí░ý║Á┬┐ÎĆRŻĘÍ■╚║ÜvŻŤ(jĘęng)─¤╦╬íóď¬íó├¸Í┴ăňÝśÍ╬╩«╦──ŕ(1657úęúČîĎ╩▄▒°╗Í«×─(zĘíi)úČ┤ˇđŮ24┤╬úČÍěŻĘ5┤╬úČČF(xiĘĄn)┤ŠŻĘÍ■×ÚÝśÍ╬Â■─ŕúĘ1645úę╦¨ŻĘíúÜv┤╬đŮ┐ś┘M(fĘĘi)Ë├ÂÓ×Ú╦Ż╚╦żŔźI(xiĘĄn)íú╬─ĆR͸ˇwŻĘÍ■┤ˇ│╔ÁţúČ│§├ű╬─đű═§ĆRúČ╦╬│šîÄ╦──ŕúĘ1105úę╩╝Ş─ĚQ┤ˇ│╔ÁţíúÚL(zhĘúng)î忨17├ÎúČŇ╝Áě289ĂŻĚŻ├Îíú╗¨Ş▀3.33├ÎúČÁţŞ▀18.66├Îíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

33íó┴¨░▓╣┼│ăëŽ

íííí─ŕ┤˙×Ú├¸ăňíú┴¨░▓╩ăŞŮ╠Ň║ˇĎßÁ─ĚÔÁěúČ╔╠×Ú┴¨ç°(guĘ«)úČŁhî┘┴¨░▓ç°(guĘ«)ú╗│ă뎴@╩żÍ°Íđç°(guĘ«)╣┼┤˙ä┌äË(dĘ░ng)╚╦├˝Á─ă┌ä┌Ë┬ŞĎ║═Î┐ďŻ▓┼─▄íú┴¨░▓│ăëŽÎď║Ú╬ń13─ŕŻĘ┤uďźĎďüÝúČϲĹ(zhĘĄn)╩┬▀B─ŕ°Ě└đl(wĘĘi)đŮ│ă▓╗Í╣íú1514─ŕúĘŇřÁ┬9─ŕúęͬÍŢ└ţđľđŮ│ăúČöU(kuĘ░)┤ˇ┴╦│ă│ěĚÂç˙úČ╝ËĆŐ(qiĘóng)Ě└˨┤Ű╩ęúČŇ■┐â(jĘę)Î┐Í°úČ┴¨░▓├ű╩┐┼╦ńJîĹËđíÂđŮ│ăËŤíĚŢdË┌╩Ěâď(cĘĘ)íÂ┴¨░▓ÍŢÍżíĚíú1553─ŕúĘ╝╬żŞ3─ŕúę┴¨░▓ͬÍŢ╔█╗Ţż├═ČÓ礲śsË┌▒▒ÚTÍ«╬¸▒┘í░▒ŃâŽ(chĘ│)ÚTí▒╚í▀\(yĘ┤n)Á└▀_(dĘó)Í█Í«▒Ńíú1517─ŕúĘ┬íĹc5─ŕúęͬÍŢ╠Ă┐╔ĚÔŞ─ţ}í░╬─▓řÚTí▒íú1579─ŕúĘ╚fÜv7─ŕúęͬÍŢôP(yĘóng)ŰHĽ■(huĘČ)×Úé}Äý░▓╚źÍ«Ëő(jĘČ)ĚÔÚe▒ŃÚTíú1581─ŕúĘ╚fÜv9─ŕúęͬÍŢ└ţÝ«Öu╝ËđŮé}ÄýŞ▀ëŽúČĆ═(fĘ┤)Ú_í░╬─▓řÚTí▒úČď┌ľ|─¤╬¸▒▒╦─ÚT޸ŻĘ╚řÚgŻăśăúČ╦─˝RÁ└ďźâ╚(nĘĘi)░▓Đb┼┌┼_(tĘói)8éÇ(gĘĘ)úČ░╦ÚT╣┼Ń~îó▄Ő┼┌×ÚĚ└˨Ë├íú1635─ŕúĘ│šÁŁ8─ŕúę▒°üy▓╗öÓúČ뎡wîĎďÔ┼┌ŮZúČ░▓Ć]Á└Ćł┴┴ĎĂ˝v┴¨░▓úČ├ŘÍŢ╩┬═Ę┼đ┴_Ż▄đŮÍ╬Üžë─│ăíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

34íó┤¸Ň╣źł@

íííí┤¸Ň╣źł@╬╗Ë┌ŘS╔Ż╩đ══¤¬ů^(qĘ▒)Íđđ─ÁěÂ╬úČĐË░▓┬Ě┼cÍ╣˝R┬ĚŻ╗▓Š┐┌úČ┼■ÓĆÍđç°(guĘ«)╩«┤ˇÜv╩Ě╬─╗»├űŻÍí¬══¤¬└¤ŻÍíú╣źł@ŻĘË┌1982─ŕúČϲ?yĘĄn)ÚÁě╠Ä╚A╔ŻÍ«╔¤úČϲ┤╦ďş├ű╚A╔Ż╣źł@úČ║ˇŞ─┤¸Ň╣źł@íú╚A╔ŻÍ«╔¤ďşËđ╚A╔Ż╦┬úČ║ˇďÔÜžíú╣źł@ϲ┤¸ŇÁ├├űíúŇűéÇ(gĘĘ)╣źł@Ň╝Áě29╣źÝĽúČżG╗»├ŠĚe27.84╣źÝĽúČÍÚ╠┴╦«Ë˛├ŠĚe2.6╣źÝĽíúł@â╚(nĘĘi)Ëđ┤¸ŇÁ˝╦▄íó┤¸Ň╝o(jĘČ)─ţ^íóÍÚ╠┴Ë╬┤Č┤aţ^íó┤¸ŇŕÉ┴đ^íó¤ŽŇŇ═Ąíó─ź¤Ń═Ąíó╩»╣░ś˛úĘ˽Ğś˛úęíóÍ▓╬´ł@úĘ╣╗Ęł@íóÖĐ╗Ęł@íó├Ě╠Ďł@úęíó╗Ň┼╔┼Ŕż░ł@úĘ┤ńż░ł@úęíóäË(dĘ░ng)╬´ł@Á╚ÍTÂÓż░Řc(diĘún)íúí░čßÉ█Żş─¤˘~├ÎÓl(xiĘíng)úČ══¤¬╣┼Šé(zhĘĘn)ŞŘăÚÚL(zhĘúng)íúđí╚A╔Ż¤┬╠Ď╗Ę╦«úČŤrËđ▓Ŕ¤Ń┼c─ź¤Ńíúí▒▀@żńďŐ├ŔîĹÁ─╩ă══¤¬└¤ŻÍÁ─ł÷(chĘúng)ż░úČĂńÍđÁ─╚A╔Żż═╩ă┤¸Ň╣źł@╦¨ď┌Áěíú╣źł@Í▓▒╗Ďď╔Ż┴Í×Ú͸úČ═╗│÷Í▓╬´ďýż░úČÎóÍě▒úÎo(hĘ┤)Í▓╬´ďş╔˙ĹB(tĘĄi)íúđ╬│╔Îď╚╗Í▓╬´╚║┬ń╬óĐşşh(huĘón)ˇw¤ÁúČČF(xiĘĄn)Ëđ─ż▒żÍ▓╬´150ÂÓĚNíú╩ă┐ĂĐđ║═Ż╠îW(xuĘŽ)Á─╠ý╚╗ś╦(biĘío)▒ż▓╔╝»Áěíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

35íóďŐ¤╔╠ź░Îśă

íííí╠ź░Îśă╬╗Ë┌╣┼Šé(zhĘĘn)▓╔╩»┤ë╬¸─¤Ď╗╣ź└´╠ÄúČ├Š┼RÚL(zhĘúng)ŻşúČ▒│Ď└┤ń┬Ţ╔ŻúČŁÔ╩aŢřôÝ╩ăĎ╗ΨŻ▒┌Ţx╗═úČ║ŕéąëĐűÉÁ─╣┼ŻĘÍ■íú┼c║■─¤Á─ď└ŕľśăúČ║■▒▒Á─ŘS˙QśăúČŻş╬¸Á─˛v═§Úw▓óĚQí░ÚL(zhĘúng)Żş╚řśăĎ╗Úwí▒úČ╦ěËđí░´L(fĘąng)ď┬Żş╠ý┘AĎ╗śăí▒Í«ĚQíú╠ź░Îśăďş├űÍć¤╔śăíú┼fÍżŢdúČ╩╝ŻĘË┌╠Ăď¬║═─ŕÚgúČϲˍŢd▀^║ć(jiĘún)úČ▓╗Á├Ăńďöíú─┐ă░─▄ë˛┤_ŇJ(rĘĘn)┼dŻĘŢ^ďšÁ─Ľr(shʬ)Úg×Ú├¸ŇřŻy(tĘ»ng)╬ň─ŕíú╩ă─ŕúČ╣Ą▓┐ËĎ╩╠└╔Í▄ŇÝ├ŘĆVŁ˙(jĘČ)╦┬╔«đŮ╗ŢË┌╦┬ă░ŻĘăň´L(fĘąng)═ĄÁ─═ČĽr(shʬ)úČď┌╦┬ă░ŻĘÍć¤╔śăúČđĄ╠ź░Τ˝╝└ýŰË┌śă╔¤íúăň┐Á╬§ď¬─ŕúČ╠źĂŻÍ¬Ş«║˙╝żňşÍěŻĘúČĎÎ├ű×Úí░╠ź░Îśăí▒úČËÍîó╔˝¤÷îm┼ďÁ─└ţ░Îý˘ĎĂŻĘË┌┤╦úČđ╬│╔śăÚw║═ŔÁÁ─Ş˝żÍíú¤╠ěS─ŕÚgúČÜžË┌Ĺ(zhĘĄn)╗íúČF(xiĘĄn)┤Š╠ź░Îśă¤Á╣Ôżw╚ř─ŕ▒°▓┐ËĎ╩╠└╔┼ÝË˝¸ŰżŔ┘YÍěŻĘíúđ┬Íđç°(guĘ«)│╔┴ó║ˇúČÄÎŻŤ(jĘęng)Í▄Ň█đŮŢŢúČ├Š├▓Ď╗đ┬íú1956─ŕúČ▒╗┴đ×Ú░▓╗Ň╩íÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗íú╠ź░ÎśăŞ▀╩«░╦├ÎúČÚL(zhĘúng)╚ř╩«╦─├ÎúČîĺ╩«Ă▀├ÎúČ͸śă╚řîËúČĎ╗îË×ÚĆdúČÂ■îË×Úśăíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

36íóĆł╦─ÂŇ▀zÍĚ

ííííĆł╦─ÂŇ▀zÍĚúČ╝┤Ćł╦─ÂŇ╬─╗»▀zÍĚúČ░▓╗Ň╩íÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗úČ╬╗Ë┌░▓╗Ň╩í░▓Ĺc╩đĎ╦đŃů^(qĘ▒)┤ˇś˛ŻÍÁ└╚ř┴x╔šů^(qĘ▒)ż│â╚(nĘĘi)íú▀zÍĚË┌1976─ŕ░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)úČ1978─ŕË╔░▓Ĺc╩đ╬─╣▄╦¨ď翲úČ1980─ŕ░▓╗Ň╩í╬─╬´┐╝╣┼╣ĄÎ¸ŕá(duĘČ)Ňř╩Ż░l(fĘí)ż˛íú▀zÍĚÂĐĚeâ╔éÇ(gĘĘ)╬─╗»îËúČĎ╗îË┤ˇ╝sĆ─╣źď¬ă░7000í¬5000─ŕÁ──ޤÁ╩¤Îň╣ź╔š║ˇĂ┌úČ┴ÝĎ╗îËĆ─╣źď¬ă░16╩└╝o(jĘČ)Í┴╣źď¬ă░11╩└╝o(jĘČ)Á─╔╠┤˙úČ│÷═┴ø╬´Í¸Ď¬Ëđ╩»Ă¸║═╠Ňøíú╩»Ă¸Ëđ╩»ňQíó╩»Şźíó╩»šPíó╩»ă˛íó╩»šáíó╩»Ŕźíó╩»żW(wĘúng)ëőÁ╚íú╠ŇøËđÂŽíóެíó╣Ůíó┼Ŕíó▒şíóżW(wĘúng)ëőíó╝ĆŢćÁ╚úČĎď╝t╠Ňíó╗Ď╠ŇżËÂÓúČ╝y´ŚÂÓĚNÂÓśËúČ«É▓╩╝Ő│╩úČ´@╩ż│÷Ţ^Ş▀Á─ÍĂ╠Ň╝╝╦çíú║ć(jiĘún)ŻÚĆł╦─ÂŇ▀zÍĚ─¤żÓÚL(zhĘúng)ŻşâH8╣ź└´úČľ|żÓÚL(zhĘúng)ŻşĎ▓âH15╣ź└´ÎˇËĎúČľ|▒▒▓┐×Ú╩»╠┴║■íó╣┘ś˛║■íóĂĂţŞ║■▀BĂČ╦«Ë˛úČ▓ó┼cÚL(zhĘúng)Żş¤ÓŻËíú▀zÍĚ┐é├ŠĚe2.1╚fĂŻĚŻ├ÎúČË╔4éÇ(gĘĘ)═┴ÂŇĎď╝░═┴ÂŇşh(huĘón)└@Á─Íđ▓┐Á═ÁěŻM│╔úČĂŻ├Šđ╬áţ│╩╗í▀ů╚řŻăđ╬úČ═┴ÂŇŞ▀│÷íşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

37íóďS┤ňż░ů^(qĘ▒)

ííííďS┤ň╣┼├ű¤¬ď┤íó╚╬╣ź┤ňíúÜv╩ĚËĂż├úČ─¤│»┴║Ľr(shʬ)úČĽr(shʬ)╚╬đ┬░▓╠ź╩ě╚╬╩¤╝┤ď┌┤╦┴¸▀B═ŘĚÁúČ┤╣ß×Í«ËÓúČŞŘďO(shĘĘ)ďS┤ň╩«Â■ż░Ďď╝─ú║╬ńď└┴ŔďĂíó╬─Ěňě×╚Ňíó┴ÍßÍşh(huĘón)ăÓíóŘS╔Ż╠N(yĘ┤n)đŃíó╬¸¤¬ŁO│¬íóˇŔÄXÚďŞŔíóĂŻţ▓│»ŞűíóË─┤░Ď╣Îxíó╚╬╣źß×┼_(tĘói)íó╗┤ŕľÍĎĆRíó╔│Á╠═Ý┤ńíó╣┼╦┬│┐šŐíú▀@╩ăÎţďšîŽ(duĘČ)Ë┌ďS┤ň╔Ż╦«´L(fĘąng)╣ÔÁ─ËŤŢdíúďS╩¤×Ú╣┼ýĘ┐hżŮÎňíú╠ĂĎďă░úČţüíó╚╬íóŚţíó╩YÍTđҤ╚║ˇĎĂżËďôÁěíúďSđҤ╚╩└Ίͬ│Ý╣źßŃżËË┌┤╦úČ╦├║ˇ╚╦Âí┼d═˙úČÍ┴Ż˝ĎĐËÔ╦─╩«┤˙íú╦╬═§░▓╩»▀Çď°×ÚíÂ╣┼ýĘďS╩¤Î┌ÎVé¸íĚÎ÷đ˛íúË╔╠ĂÍ┴╦╬úČ╚╦╬─Í°╩óúČÓl(xiĘíng)0▀M(jĘČn)╩┐Ďď╔¤╣▓╩«░╦╚╦íú├¸íóăňŞŘ╝Ë░l(fĘí)▀_(dĘó)úČ║└Ż▄Ţů│÷íú─¤╦╬Ďď║ˇúČ╗Ň╔╠ß╚Ăíúí░═¨üÝ╗┤│■ÚgúČĂ╝Ď└█żŮ╚fíúí▒Ë╔Ë┌ďS┤ňÁě╠Ä░▓ĹcŞ«║═╗ŇÍŢŞ«Í«ÚgÁ─Ż╗═ĘϬÁ└úČŻËÍ°Áě└űÍ«▒ŃĐŞ╦┘Ě▒śsĂüÝíúđ█║˝Á─ŻŤ(jĘęng)Ł˙(jĘČ)îŹ(shʬ)┴ŽśO┤ˇÁ─┤┘▀M(jĘČn)┴╦ďS┤ň├˝żËŻĘÍ■╦çđg(shĘ┤)Á─░l(fĘí)Ň╣úČÍ┴├¸ăňúČ░l(fĘí)Ň╣ÁŻďS┤ňÁ─ÂŽ╩óĽr(shʬ)Ă┌íúŢx╗═Á─Üv╩Ě×ÚďS┤ň┴˘¤┬ěSŞ╗Á─Üvíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

38íóďSç°(guĘ«)╩»Ě╗

ííííďSç°(guĘ«)╩»Ě╗╬╗Ë┌░▓╗Ň-ŘS╔ŻúČî┘╚źç°(guĘ«)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗úČ╬╗Ë┌ýĘ┐h│ăâ╚(nĘĘi)úČ╩ă╚źç°(guĘ«)║▒ĎŐÁ─Áńđ═├¸┤˙╩»Ě╗ŻĘÍ■úČ┴óË┌╚fÜv╩«Â■─ŕúĘ1584─ŕúęíú╩»Ě╗╦─├Š░╦ͨúČí░┐┌í▒ÎÍđ╬úČ╣╩╦ÎĚQí░░╦─_┼Ăśăí▒íú─¤▒▒ÚL(zhĘúng)11ú«54├ÎúČľ|╬¸îĺ6ú«77├ÎúČŞ▀11ú«4├ÎúČ├ŠĚe78ú«13ĂŻĚŻ├ÎíúďSç°(guĘ«)úĘ1527Ď╗1596úęúČÎÍżSśEúČýĘ┐h╚╦íú├¸╝╬żŞ╦─╩«╦──ŕúĘ1565─ŕúę▀M(jĘČn)╩┐úČÜv╩╦╝╬żŞíó┬íĹcíó╚fÜv╚ř│»úČ╚fÜv╩«Â■─ŕĎďďĂ─¤í░ĂŻĎ─í▒Ëđ╣ŽúČĽx╠źÎË╠ź▒úíó╬ńËóÁţ┤ˇîW(xuĘŽ)╩┐íúďS╩¤Ď┬ň\▀ÇÓl(xiĘíng)úČ«ö(dĘíng)─ŕ╝┤┴ó┤╦Ě╗úČ╣╩Ě╗╔¤šŁËđí░¸śsí▒íóí░¤╚îW(xuĘŽ)║ˇ│╝í▒íóí░╔¤┼_(tĘói)ď¬└¤í▒íóí░┤ˇîW(xuĘŽ)╩┐í▒íóí░╔┘▒ú╝Š╠źÎË╠ź▒úÂY▓┐╔đĽ°╬ńËóÁţ┤ˇîW(xuĘŽ)╩┐ďSç°(guĘ«)í▒ÎÍśËíúÎÍ×Ú^ÚwˇwúČ├¸Ľ°ĚĘ╝ĎÂşĂń▓řĽ°┐╠íúďSç°(guĘ«)╩»Ě╗╩ăĚ┬─żśő(gĘ░u)ďýŻĘÍ■úČËđ╝╣íó╬ăíóÂĚ╣░íúË╔ă░║ˇâ╔Ψ╚řÚg╦─ͨ╚řśă║═ΡËĎâ╔Ψć╬ÚgŰpͨ╚řśă╩ŻÁ─╩»Ě╗ŻM│╔íú╩»┴¤╚ź▓┐▓╔Ë├ăÓ╔ź▓Ŕł@╩»úČ╩»┴¤┘|(zhĘČ)Áěíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

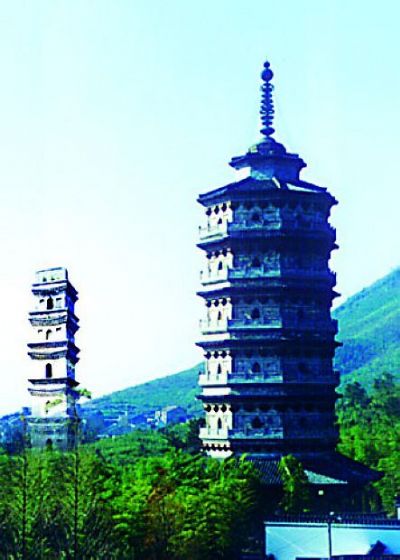

39íóŁô╔Ż╠źĂŻ╦■

ííííĽr(shʬ)┤˙ú║╦╬ÁěÍĚú║░▓╗Ň╩í░▓Ĺc╩đŁô╔Ż┐hô■(jĘ┤)┼fͿˍŢdú║í░╠źĂŻ╦■╩╝ŻĘË┌Ľx¤╠║═ÚgúĘ326-334─ŕúęúČ╦┬ă░Ëđ╠źĂŻ╦■úČ╦■ă░ËđŇŠ╬ńÁţúČÁţ║ˇËđË˝╗╩Úwíó╩»╚A▒Ýíúí▒╠źĂŻ╦■╬╗Ë┌Łô╔Ż┐h▓ę╬´^ď║â╚(nĘĘi)Ďďľ|úČ╦■ľ|íó╬¸íó─¤╚ř├Š┼■ÓĆ┐h│ăĚ▒╚A╔╠┘Zů^(qĘ▒)úČ╦■▒▒ĚÍ▓╝Í°^â╚(nĘĘi)޸Ň╣ů^(qĘ▒)íúô■(jĘ┤)íÂŁô╔Ż┐hÍżíĚËŤŢdú║ďô╦■╩╝ŻĘË┌Ľx┤˙¤╠║═─ŕÚg(326-334─ŕúęúČ×Ú╩ŠÍŢ╠źĂŻ╗█ă┌ĚŔbÂUÄčÁ─Á└ł÷(chĘúng)úČ╩ăĎ╗Ψ┤u─żŻY(jiĘŽ)śő(gĘ░u)Á─╔ß└ű╦■íú╦■Í▄ç˙ďşËđÁ─ŇŠ╬ńÁţíóË˝╗╩Úwíó╦┬╝░╩»╚A▒ÝÁ╚ĚŻ╠ŻĘÍ■Ż˝ĎĐ╚źÜžúČČF(xiĘĄn)┤ŠÁ─┤u╦■âHË╔╗¨┼_(tĘói)íó╦■╔Ýíó├▄Ú▄║═╦■äxÄÎ▓┐ĚÍŻM│╔úČ┴óË┌┤uĂ÷Á─╗¨Î¨Í«╔¤íúŻĘÍ■ĂŻ├Š│╩░╦▀ůđ╬íó0╩ŻúČÁÎîË▀ůÚL(zhĘúng)╝s38├ÎúČ╦■ˇw═ĘŞ▀Í┴Ýö╝Ô╝s35├ÎíúŇűΨ┤u╦■Ě┬─żśő(gĘ░u)ďýúČ´wÚ▄┴Ŕ┐ŇúČ´L(fĘąng)ŔIËű│ßúČÎĚăˇí░╚f╝Ô´wäË(dĘ░ng)í▒Á─ĎĽËXđž╣űíú╠źĂŻ╦■ď°ŻŤ(jĘęng)Üv▀^▒°ÜłíóÁěŇíó´L(fĘąng)×─(zĘíi)Á─öÁ(shĘ┤)┤╬┐╝˛×(yĘĄn)íú▒M╣▄╦■╔Ý┬爐ľ|─¤ĚŻ¤˛âAđ▒úČÁźË╔Ë┌ďO(shĘĘ)Ëő(jĘČ)żź├▄úČŻY(jiĘŽ)śő(gĘ░u)└╬╣╠úČíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

40íó┼Rťo│ăÍĚ

íííí┼Rťo╣┼│ăŻĘË┌Łh┤˙úČďšď┌ăěŁhĽr(shʬ)┼RťoŠé(zhĘĘn)ĎĐ│╔×Ú╝»╩đúČ╦ň╠ĂĽr(shʬ)Ă┌│╔×Ú┘Q(mĘĄo)ĎÎÍđđ─úČÁŕńü║═╔╠ěťĚÍ▓╝ď┌│ăâ╚(nĘĘi)ÚL(zhĘúng)▀_(dĘó)öÁ(shĘ┤)└´íó┐vÖMŻ╗ňe(cuĘ░)Á─8ŚlŻÍ╔¤úČ│╔×Ú╠Kíóďąíó═ţ┘Q(mĘĄo)ĎÎŻ╗═¨Á─ÍěϬ╔╠▓║íú┼RťoČF(xiĘĄn)┤ŠËđ╬─▓řîmíó│ă┌˛ĆRíóň┐╩ň─╣íó鸯y(tĘ»ng)└¤ŻÍíó╗┤║úĹ(zhĘĄn)Ď█┐éă░╬»┼fÍĚÁ╚ż░Řc(diĘún)íú─¤┼RŁĎ║ËúČ▒▒íóľ|íó╬¸3├Š╩ăĂŻďşíú╣┼│ăĂŻ├Š│╩ĚŻđ╬úČľ|╬¸ÚL(zhĘúng)1409├ÎúČ─¤▒▒îĺ╝s1400├ÎúČÍ▄ÚL(zhĘúng)5606├ÎúČ┐é├ŠĚe195╚fĂŻĚŻ├ÎúČ╩ă░▓╗Ň╩í─┐ă░ĎĐͬŇ╝ÁěĎÄ(guĘę)─úÎţ┤ˇÁ─¤╚ăě╣┼│ăÍĚíú1986─ŕúČ░▓╗Ň╩í╚╦├˝Ň■Ş«╣ź▓╝Ăń×Ú╩í╝ë(jʬ)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗Ľr(shʬ)úČ╩╣Ë├┴╦í░┼Rťo╣┼│ă▀zÍĚí▒├űĚQúČŇJ(rĘĘn)×Ú╩ăŁh-ď¬┤˙íúßBÁ└ď¬íÂ╦«ŻŤ(jĘęng)ÎóíĚí░╗┤╦«í▒ËŤŢdú║í░Łh(ťo)╦«ËÍľ|─¤Ůč┘M(fĘĘi)═Ą─¤-ťo╦«ËÍľ|ŮčŔť┐h╣╩│ă─¤úČ╬˘ůăĆVÍ«Ă▒°Ď▓úČ╩╣Şőۤ┬Í«-ťo╦«ËÍľ|Ůč╠I┐h╣╩│ă─¤íúí▒Ňf├¸Łh┤˙Ŕť┐h╬╗Í├╩ăď┌┘M(fĘĘi)═ĄÍ«─¤íó╠I┐hÍ«╬¸úČŇř┼cŻ˝┼Rťo╬ă║¤úČÎC├¸Ż˝┼RťoŠé(zhĘĘn)Á─╣┼│ăż═╩ăíşíş[ďö╝Ü(xĘČ)]