ØùǤòÅôûÆöƒ¯■c(di´Èn)§Õ§B

§Ùö¼òÀ ¡Ô¯ýòÅ å˜øï

^(q´Ý) ƒ¡¯ý¢h àfïd¢h Ð~¿á¢h ñŸÅô¢h íêðòÅ ØùÄS¢h ÄS°úòÅ èü¡Ô¢h ØùǤòÅöáöÿ¿éÜE ØùǤòÅ¥tè¨ôûÆö ØùǤòÅû«àù¿òƒÆ ØùǤòÅýˋöÿÞ^ ØùǤòÅòÛǵš¶äû 4Aƒ¯

^(q´Ý) ØùǤòÅòÛǵƒ¯■c(di´Èn) à¨ý¢ ØùǤòÅäÄÛa(ch´Èn) ØùǤòÅûâò° ØùǤòÅçÄû«ƒW(w´Èng) ØùǤòÅû«àù [ØóÆ(d´¯ng)¯Ì]

ÀÀÀÀ»üÌѾÖM¡ÿû■¡ª±(j´Ç)çÄéføñà¤(¤˜¥tòÛêªÉƒéí±øöý¢éføñ-âè¿ìçÖ¤ëÅÅö䚶ÀÂ¥tÉêùë«ù±-çúåóù±ÀÂ¥töÍØ£ý¢Þ(zh´Ên)ò¢þvçÄéføñ-¥(x´˜)ö䚶¤ëƒÇÝö䚶ÀÂ¥tòÛêªçÖƒéí±øöý¢þvçÄéføñ-ö䚶)Ș2018áõ3åôȘ¿¨ý¥Õ§Ùö¼òÀçÖêªéºòÀ¥(j´ˆ)öáöÿÝÈæo(h´Ç)öö£ÀÈÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

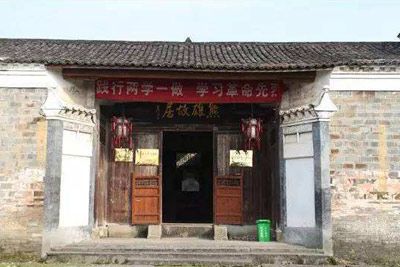

ÀÀÀÀéÁ¡ªôI(y´´)W(xu´Î)ÅÈȘò¥§´ÆÖûþ½(gu´Û)¯ùáõÈ´1919áõÈˋȘէÙö¼òÀçÖØ£ùª˜F(xi´Ên)ǺôI(y´´)W(xu´Î)ÅÈÀÈéÁ¡ªôI(y´´)W(xu´Î)ÅÈ(chu´Êng)ßk°¾áõȘó¡í(q´¨ng)çáòúäšû«ùßÀÂê¶àíW(xu´Î)íÔÂäšÃÕÈ´ÂùÇøÛ¡¡Èˋº(d´Àn)àöÅÈÕL(zh´Èng)Ș¥¤Ô_(d´Â)È´1938áõå½àöÖMøïÅÅòÞÈTÈˋàö§äí(w´Ç)ø¼àöȘÆÅôI(y´´)§äT10ÆÁàùÀÈÀ¯éÁÞB(y´Èng)æåò°õP(gu´Àn)öÃñøȘ¡ª£áÆèÚæå °èÀÝÕÛ(d´Àng)r(sh´ˆ)ÅÈô(li´Ân)ȘÀ¯éÁ¡ªÀÝÆèÇùçûû«ÀÈù■òú§Ùö¼òÀö´Ø£æŸåÓ(chu´Êng)ßkéÁÞB(y´Èng)ßr(n´Ûng)I(y´´)ÈI(y´´)àùýéçá˜F(xi´Ên)ǺôI(y´´)W(xu´Î)ÅÈȘWøߧ´ø±ÿL(f´Ëng)¡þÀÈ(chu´Êng)ò¥àù£₤°èȘòæàöÅÈÕL(zh´Èng)ÂäšÃÕÈ´ÂùÇýˋò¢çá¡¡ÆHÈˋȘÅÈí(w´Ç)ø¼àöÂØîÔ_(d´Â)È´¤µàöûþ½(gu´Û)ÖMøïÈTÈˋÀÈín°äÕ_åO(sh´´)ÆÅȤ½(gu´Û)íZÀÂùÐÅg(sh´Ç)À£₤W(xu´Î)ÀÂ@ùÀÂëêÇÀÂæåà£ÀÂvòñÀÂçÄâÚÀÂضñÀµwÆ»ÀÂòø¿ÊÖæ¼ÀÂÆÂíZÀÂßr(n´Ûng)I(y´´)îŃ¢çàÀÈáÅéÛë˜ÅÈȘW(xu´Î)øóà»áõȘèºåÇÚæåØùÄSÀÂÐ~¿áÀÂñŸÅôÀÂáüý»À¤±áüçàçÄÀÈW(xu´Î)èºðàÀ¡ÔñÍr(sh´ˆ)Ô_(d´Â)ç(sh´Ç)¯ìàùøÛÑÁÀÈÛ

I(y´´)èºñø¡¯¡¼çÄßr(n´Ûng)ÇÍáòôßr(n´Ûng)I(y´´)¥¥Åg(sh´Ç)ø¡Ï(d´Èo)ȘèÓ±(hu´˜)åu(p´ˆng)r(ji´Ê)¤É¡ÔÀÈÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

243ÀÂÅÉÅÜ¿òƒÆ

ÀÀÀÀÅÉÅÜ¿òƒÆö£ÆÖØùÄSñ¥üˆÌ(zh´´n)üôöïÇÍȘüçØ£Ç݃ÔÆÅúÍǺ§´ø±äÄ■c(di´Èn)çáÇuყY(ji´Î)(g´¯u)ûþñ¢ÀÈí»öïÔM(j´˜n)èŸÕ11Ș6èà5ÕgÀÈäûèÔ

ÆÅÅÀ䚃ۥ¯à(c´´)dȘùáøÉÕÇuó—ñãîÌ¡ÔÎȘèà(c´´)ÆÅë´üÿ¥¯éðöïÀÈ¡ÿû■êØò¢ÅÉÅÜåÖÇù°—èºýÂÑàÔ^êùèìáõr(sh´ˆ)ǺÀÈí»ö蘆ÕÀ¯éÁäm½òØÀÝȘáƒì|(zh´˜)§Y(ji´Î)(g´¯u)Ș5èà4ÕgȘÕÅÉÅÜèìáõr(sh´ˆ)óÖæx½ê(x´ˆ)öðøÛùªÀÈÅÉÅÜ¿òƒÆ(¤˜ÅÉÅÜ¿òƒÆÀÂéÁäm½öï)ÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

244ÀÂö¼ó§å¤ùÛ¢Ö·

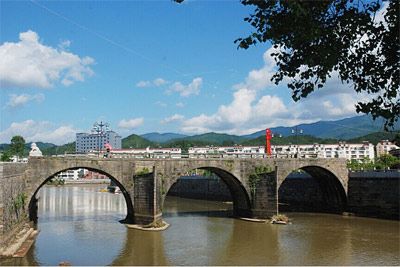

ÀÀÀÀö¼ó§å¤ùÛ¢Ö·ö£ÆÖäÑè§Ì(zh´´n)áüüˆÇÍö¼áüûÌàŠè§ùÛ¢ÖÀÈÇùçÄåÙÆÅÀ¯ö¼ó§ÑUå¤ÀÝȘ§þUÀÈÕö¢æò₤·È˜M¢Óö¼üˆÀÈåˆÇµçôùááõ(1300)§´ÀÈ·ÕL(zh´Èng)8.5ûæȘ2.74ûæȘ¡Ô3.4ûæȘ¢Ó4.46ûæȘ¿¯ò¡ÝàÕ2:1ÀÈ·¿¯£´ò₤ó—Ș§Y(ji´Î)(g´¯u)Õ¢vü·ñø¿(ji´Î)öà₤ýÂêÅó—à₤ȘMü·12l¢pƒýÂêÅÀ¢vü·ò₤¢pƒ°ò¿ÙÅöȘ¿¯Úý¢øÅîŠÆûÕƒôîò₤lÇŸÔBÀÈਿ¯13Æò₤KȘöç(sh´Ç)Æ6KȘŠpç(sh´Ç)Æ7KÀÈ·ò₤èüñøeŸ}¢äÀ¯ö¼ó§å¤|äûÁÚÅš§B£ªû■§°ÅßÇùò₤·......ÝÐØÌëªÚ.....àfòâ°ÈÇÌÁÚǵçôùááõòÛåôr(sh´ˆ)ÆÀÝȘýÂÆŧ´·¿ýìM(f´´i)À¯¿Êò°°Ùùá¯ìöÍòÛÄí»ÀÝæøÆÀÈÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

245ÀÂäÑ觿駴ø±à¤

ÀÀÀÀäÑ觿駴ø±à¤(¤˜äÑè§Âòüøt¿¨š¶ÀÂàÍüˆõòüæÖš¶ÀÂÅÂæÆš¶ÀÂèóö䚶ÀÂçõèüÂòüæÖš¶ÀÂùáñ¥öäçÖ)ØùÄSäÑè§vòñèüçá§øòÅå½åÖÉÓýÜȘùæÆÅÀ¯üàÆÅÂòÛàfȘ¤µÆÅäÑ觧øÀÝøÛífȘåâÿw¢¿§Þr(sh´ˆ)óÖÂòÛàfݣأ¯î£Þ»¿ãȘ¤µÚƒëåÖÛ(d´Àng)r(sh´ˆ)çáäJàøߧ´ê§øòÅÈ´¥Ç˜F(xi´Ên)åÖçá¥₤Ì(zh´´n)ÈˋÀÈáüùör(sh´ˆ)óÖÅö°èêùëõí«çá¥₤òÅÈ´˜F(xi´Ên)åÖçáâü§øÈˋȘâü§øèüøêÅÉ¥ØèüçõæÆÀÂüôøêé_(t´Âi)ŠAüôȘà¨ÕL(zh´Èng)600ÑÁûæÀÈÆÅÅÉ¥Øöý°—¢ÖÀÂàfÜm°—¢ÖÀÂM§ø¤ëé_(t´Âi)ŠAüô¿ýùá(g´´)ÔM(j´˜n)°—¢ÖȘêÚÆůùlüÿæÆÀÈí«§øÕôÕò₤ðçÄȘ§øøÅüôùÛçâÍe(cu´¯)ôðÆÅøôȘØåú¯§øòÅédëºr(sh´ˆ)ééùÛüç§y(t´₤ng)üÁÛ(d´Àng)¤ûÀÈñ¢öïÆÅ¥áƒì|(zh´˜)§Y(ji´Î)(g´¯u)ÀÂÇuყY(ji´Î)(g´¯u)ȘÆÅçáñãÕÉç§ÚȘ¡¼ƒÔäÄè¨ÀÈØùÄS¢häÑè§Ì(zh´´n)úÏáõ¿éÇÍñ■üˆÇÍ¿éðÀ¿éÕL(zh´Èng)âàÀ¿éöïÀ¿éƒÛíûÿ@°—ƒG訿éÇÍäÄÆżàêÎÀÈñ■üˆÇÍvòñÆóƒûȘƒ°à(n´´i)ÆÅ

úòüæÖš¶À§ƿìëÊÀÂèüãø¤ëèÅãøÀÂøØÅÂéóñ£ÀÂ■Sëê·çà¿é§´ø±È˜ÔÆÅùáòÛ¯ù¤ÿÅöçá¼ífȘ¥ÇØ£(g´´)°₤ǺÆÅ48àùåÖƒˋ°úÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

246ÀÂꥪàöòüæÖš¶

ÀÀÀÀꥪàöòüæÖš¶ö£ÆÖØùÄS¢hê¥ÇÍÀÈ2018áõ3åôȘ¿¨ý¥Õ§Ùö¼òÀçÖêªéºòÀ¥(j´ˆ)öáöÿÝÈæo(h´Ç)öö£ÀÈÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

247ÀÂäšÇͿ駴ø±à¤

ÀÀÀÀäšÇͿ駴ø±à¤(¤˜íš¶ÀÂÂòüæÖš¶ÕTúÀÂØÌÅô¿¨š¶ÀÂöÍñ¥ö䚶ÀÂÔM(j´˜n)ò¢çÖÀ¿ÏÑY¿¨š¶)äš¿éÇÍæþîÙæåà£è§ùÛøÛï(sh´˜)Ș¯ÇǘÅöý¥ƒø|ö¼îÆèšÈ˜ØåúÁÇu£ØëÔþRŸ^ÎÕäÄè¨È˜ìÖMé觴ø±ÿL(f´Ëng)¡þȘ§´ø±Ø(gu´ˋ)áÈÔ_(d´Â)80àfó§ñ§ûæÀÈäš¿éÇ͘F(xi´Ên)ÝÈÇÌÆÅû¼úÍñ¢öï170ÑÁȘ¿éò₤¯Íôñ7375ûæȘ¿éüÿ43lȘÕL(zh´Èng)1490ûæ¿é°úÎØ£æªÈ˜ÔÆÅÝÕý¥ÇÍôðçá¿éƒÛ36îÜÀÈäš¿éÇÍæåäšÂòüÕ_£ªØåÚÔM(j´˜n)ò¢22û«È˜ê¶ÇÌ£ò¥ØìnÄØ25KÀÈäš¿éÇÍ°òæåà£çáǘÅöçÄûýȘ|áüÆÅ|ùÛö¼ê¼è§â@°úçáæo(h´Ç)°ú¤ÆȘö¼ÆÅäì§Ù¤ÆȘÝÝûÌÆÅ¿é°ú°úÎÔzøñÀÈ¿é°úÆÅ໧øêªòÅȘêªæª°úÕTȘòÛà»çÖí˜È˜48lüÿȘ48¢ÖƒÛȘùáøÉåO(sh´´)à(n´´i)ëã¯ùƒ¯ÀÈäš¿éÇÍû¼úͧ´ø±ñøæÖš¶ÀÂëÊÕwÀÂÛÍ\äûÀÂÆ^ضäûÀ¿ì?g´¯u)dÀÂûþƒÆÀÂò₤ÝÛñ£ÀÂù±ÀÂãøÆ^ùôRçàòÛǵŸÀÈØ(gu´ˋ)ý¥ƒø(qi´Âng)í{(di´Êo)À¯Øâè§åšöïÀ¯½ùÛ§Y(ji´Î)êøÀÝÀÂÀ¯æ½ÝÝ°₤áüÀÝçáÿL(f´Ëng)ùÛâÚáŸÈ£§´ø±åšÅëú¯¤µæÔM(j´˜n)ȘÆÅ¡ÔÆÅÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

248ÀÂØùÄS°Óöáù±

ÀÀÀÀ°Óöáù±È˜ö£ÆÖØùÄSáüó꿨@æŸ|ÑùØÛüˆøÛIÀƒGÅÐè§öýÀÈÇùù±ñúñÞ§äùôå¤øÛýħ(j´ˋng)ù±£·ìAèÃâ«øÛù±È˜áùÕ°Óöáѽ§´ÀÈû¼äšÂêªáõ(1626)(chu´Êng)£ªÈ˜°Óçùááõ(1631)§´çÖ2ÆȘòÛà»áõ(1640)§´çÖ3ÆȘúÍ¢çö¾åˆáõ(1662)§´çÖ4ÀÂ5ÆȘ¢çö¾öÍòÛêªáõ(1717)ñ§âm(x´Ç)§´çÖ6ÀÂ7èÆȘvr(sh´ˆ)91áõò¥¤ü¥ãÀÈú˜ôÀùáòÛáõ(1775)Ș¡áÇuxÕÇèxÀÈ°Óöáù±È˜¥öcѱáõ(1797)Æø¡áÇèxÕÐ~xȘ¿ãƒwòÛƒéáõ(1893)øÄÅßÀÈ°Óöáù±È˜ù±ÕóÔƯùûÌȘúÕwò§ÀÈÇuò₤§Y(ji´Î)(g´¯u)ȘØåëˋÆëò₤£ØÕí°¤üöÿÀÈù±µwâÿëãÑ¥òˋ¯ææÀÈù±¡Ô45ÈÛ5ûæȘû¢?j´ˋ)èÆÕgÆÅî■ÕÉécó§é_(t´Âi)Șî■ÕÉûÌÕÅÝóôêÿùÛȘüôý¢æ¼ð»Xç■Ù¤ëñôáƒÇˆŸ^ÀÈó§é_(t´Âi)ûÌñµò₤¯ÍȘüôý¢æ¼ð»Xç■ÙȘçÖlÀÂ2ÆÕgéc2ÀÂ3ÆÕgçáó§é_(t´Âi)üôoç■ÙȘø£æ¼ÅÝûÌȘò₤¯Íüôøû»¥yëÔÛ(d´Àng)¤ëÿL(f´Ëng)¥yçöùÛÀÈ°Óöáù±È˜çæÆëãÎ(du´˜)§8ûæȘà(n´´i)òØÎ(du´˜)§4ÈÛ3ÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

249ÀÂ■SÕßè§á¿ù±à¤

ÀÀÀÀ■SÕßè§òúäóùör(sh´ˆ)óÖòÂOØ£r(sh´ˆ)çáø½û«ÑUæÖçâ—(ch´Èng)ȘØýòúøŽ(gu´Û)ñÞ§äÑUæÖöÍ¥ØøÛØ£éRº(j´˜)æÖçá¯l(f´À)üÕçÄÀÈüÈÔ\(y´Çn)ÑUñÞW(xu´Î)åšåüÁÛ(d´Àng)蟤þȘòúñÞW(xu´Î)¥₤ǵ°èíÔÀÈù«áõïpr(sh´ˆ)ÝÕåLû«È˜çûñŸÅô¯ìíèè§î¤ÈÑUí»¼È˜¤µØ■SÕßè§à»ûÌÙh(hu´Ân)è§È˜Õè§øÛåÇŸ^ȘÿL(f´Ëng)ùÛO¥îȘùšþvÍa■SÕßȘüÈÔ\(y´Çn)ÆÖäóǵøÅòÛØ£áõÈ´857ÈˋA¥éȘäóÅ«æÖìnØåÀ¯ÁŠHÑUÀÝçáøuä(h´Êo)ȘåÃåÖÇùäÀÈù±èü¢äø½À¯ÁŠHÑUù±ÀÝæøÆȘê_º¤µûÌò₤ÝÛèüÔ¢äÀ¯Õ_è§ò¥æÌèüüÈüôÔ\(y´Çn)øuÁŠHÑUøÛù±ÀÝæøÆÀÈØÁà¯ÑÑUù±åù±åšÅöüþûè¿é¯■ȘÛ(d´Àng)?sh´Ç)Äàù§ÅÀ¯ÇµÓèwÅÀÓÀÝȘØý§ÅÀ¯ù±øÅù±ÀÝȘà(n´´i)ù±¡Ô2.47ûæȘ1.2ûæÀÈåÖøŽ(gu´Û)ø£ÆÅØ£æªÔ@ñNÅöøóçáñÞù±È˜¢¯ñQˆ(d´ý)Ø£oѱȘñÞù±§´ÆÖúÍ¢çö¾Ñ±òÛöÍáõÈ´1686ÈˋȘù±èÚí»ûÌ¢äÀ¯ØÁà¯ÑÑUù±ÀÝÀÈëãù±¤µà(c´´)ò₤ÎèüúÑÆÅò₤ÝÛ¢äȤÀ¯èºÆÖäšÂØØöÇáõêªåô°¾êªàíöÓr(sh´ˆ){ÆÖ¢çö¾ØØ°µí»åô°¾öÍàíæÆr(sh´ˆ)ùûæÌà»òÛùáòâOØÁà¯ÑÑUù±¢çö¾ÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

250ÀÂØùÄSä¨æÆù±

ÀÀÀÀØùÄSä¨æÆù±ÕäóûCæÖçÖòÛùáæÆâŸìØá¿ù±È˜ì§Ùö¼òÀøÄ■c(di´Èn)öáÝÈöö£ÀÈä¨æÆù±åÙæ½ôðåÖÍÅÔbè§çá§ÞÍXè§ôÇȘòúØ£æªëÊÕwò§èÛÃá¿ù±ÀÈäóûCæÖçÖ14æÆâŸìØŠSáüõ£Üøؽ(gu´Û)°—¥ØȘ¤µƒÆÍÅÔbè§ÀÈò餵íÌèÚåÃÆÖÇùȘòúØ£æªëÊÕwò§á¿ù±ÀÈ¥s§´°è¿¨åˆ9òâ¥o(j´˜)°¾È˜Æû£´ò₤çþæê₤Bó—ÀÈù±¡Ô4.5ûæȘó§ûÌùáñ§ÅöȘù±æªÕŠpÆÚæªÀÈù±æªÀÂù±èÚÀÂù±xƒª¢äÆÅê_hüþÀÈ1957áõêÅÕòÀøÄ■c(di´Èn)öáöÿÝÈæo(h´Ç)öö£ÀÈ1963áõù±ØîAÅÝȘòÀöá£₤ƒøå½É¢ŸÅßí«ÀÈ1966áõÀ¯öá¡ÿÀÝÕ_ò¥r(sh´ˆ)åãóóáÀÈ1983áõòÀöá£₤ƒøÉ¢Ÿ5000åˆÅßë(f´Ç)Șý¯ÃÔwøħ´ÆÖ¢h°úáü§¥¤ýñÍè§î■È´áüó꿨@ÈˋÀÈÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

ÀÀÀÀ¥tØ£ÉF(tu´Ân)òÛóÔø¡]ý¢éføñö£ÆÖÅô§Óý¤Ì(zh´´n)ëˋè§ÇÍõòüš¶äûÀÈ2018áõ3åôȘ¿¨ý¥Õ§Ùö¼òÀçÖêªéºòÀ¥(j´ˆ)öáöÿÝÈæo(h´Ç)öö£ÀÈåÖš¶äûí»ÕT¢ÖØ£à(c´´)ȘÇÈêÂø½Ø£K¢äø½À¯¥tØ£ÉF(tu´Ân)òÛóÔø¡]ý¢éføñÀÝçáò₤ÝÛÀÈò₤ÝÛÝ°ûÌæÅÅöáæøÆïdêùØ£ÑövòñȤÀ¯1930áõ8åôȘ¥tØ£ÉF(tu´Ân)ÕøÏåÛ¿ËÇ·ÕL(zh´Èng)è°È˜Õ_í¿üÌѾÖMÔ

^(q´Ý)çá¡ÿû■Ññ (zh´Ëng)ƒøûÌȘü·àfïdñ§ü·ëÎÔM(j´˜n)ÀÈ¥tÉ냧(j´ˋng)èü¡ÔȘ¥tØ£ÉF(tu´Ân)òÛóÔø¡]ý¢þvåºåÖÅô§Óý¤Ì(zh´´n)ëˋè§ÇÍæÖš¶È˜ø¡]êùÎ(du´˜)èü¡Ô¢h°úçáÔM(j´˜n)¿ËȘýÂúØåÖÇùU(ku´¯)°ðêù¥tÉç(sh´Ç)ê¢ÀÈÀÝš¶äûí»ÕTÎÝÖèüȘÀ¯¥tÉý¥¡ÌÀÝùá(g´´)¤ÖµwæøäÄeÅîá¢Àȱ(j´Ç)ÀÑèü¡Ô¢høƒÀñÆïdȤ¥tÉý¥¡Ìüç1930áõ¥tØ£ÉF(tu´Ân)í±øöý¢á¨½È˜¡Ô1.4ûæȘ5.6ûæÀÈà(n´´i)àï¿ýùálȤÀ¯øŽ(gu´Û)¿Êßr(n´Ûng)¥tÉ(y´Ùu)Ç»lâ»ÀÝÀ¯ñÇÎ(du´˜)ÝÈ¥æøóÑàÀÝÀ¯¿Êßr(n´Ûng)ý£Ç·¿Êßr(n´Ûng)ÀÝÀ¯Ç·ç¿--çá½(gu´Û)ûþ■hÀÝÀÈÔ@æªø¡]ý¢éføñȘØæCêù¥tÉçá¡ÿû■£ŸÆ(d´¯ng)¤ë■høóÑ´çá¡ÿû■ôñƒÀÂñ§Ã¤ëí±ýÔȘòúíðìFçáÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

252ÀÂèü¡Ô¿éò₤·

ÀÀÀÀèü¡Ô¿éò₤·(¤˜ûñè°·ÀÂåñÅô¤Õ¢Ö·À¯§è§ò₤¤Õ·Èˋûñ谷ȤÆøû«§ÞÌi·È˜ö£ÆÖ§Ùö¼òÀèü¡Ô¢háü¡ÜÌ(zh´´n)ûñè°ÇÍÀȧ´ÆÖû¼ÇºÈ˜Õ໢æúÁò₤¿¯·È˜úÍ¢çö¾20áõâŸÅíøÄÅßȘÇù·òú˜F(xi´Ên)ÇÌö´Ø£ÆÅ·ëÊçá¿é·È˜ØîÝ£êÅÕòÀ¥(j´ˆ)øÄ■c(di´Èn)ÝÈæo(h´Ç)¿é§´ø±Àȱ(j´Ç)ífȘ°¾§´r(sh´ˆ)Çù·§ÅÀ¯§ÞÌi·ÀÝȘý£øˆá¤ör(sh´ˆ)óÞØ··§´åÖûñè°ÇÍȘàùuuë■Æêùù■çáW(xu´Î)û«È˜ê(x´ˆ)TçħÅÀ¯ûñè°·ÀÝÀÈûñè°·òúÆè݃ÇÍå½àö¡ÔÁ]øˆøïçáâŸí»àAåÖû¼àfváõÕg°¨æh§´åšçáÀȯ§è§ò₤¤Õ·ö£ÆÖèü¡Ô¢h¯§è§Ì(zh´´n)ȘÕúÍǺ§´ø±È˜óðùÛèüÀÂõçÄçáÔ@ñN·µw¤ëñø¤ÕŠpøÄ¿ÎáÉ¥₤Ø£èÚçá·ê¤åÖ§Ùö¼HØȘåÖ਽(gu´Û)¿é·ŸøÅØý¤ÉèìØȘÆÅøÄ؈öáöÿr(ji´Ê)øçÀÈÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

253ÀÂÆáƒÆ±(hu´˜)æhéføñ

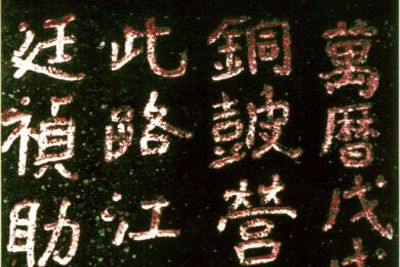

ÀÀÀÀÆáƒÆÇÍȘ¤(ji´Èn)ñQÆáƒÆȘÆøû«(y´Ùu)ƒÆÀÈçÄä§Ùö¼òÀØùǤòÅÐ~¿á¢hóÍó¤Ì(zh´´n)ö¼ÝÝý¢È˜ö¼éc¤±áüòÀåâõòÅó§§Ù¢háü·Ál(xi´Àng)üÁÁȘÝÝéc§Ùö¼òÀƒé§ÙòÅÅßùÛ¢h|¡ÜÁl(xi´Àng)üÁ§£ÀÈ1928áõ7åô22àíó§§ÙóÞêx¤µÈ˜éÚçôîÀŠ½ÇºÔh(yu´Èn)çààùÆÖÛ(d´Àng)áõ9åô17àíåÖÐ~¿á¢hÆáƒÆÁl(xi´Àng)íìÕ_êùØ£Çö§M§´üÌѾÖM¡ÿû■¡ª±(j´Ç)çÄÔ

äÄö₤çáô(li´Ân)ü₤±(hu´˜)æhȘ¥ÇÆáƒÆ±(hu´˜)æhÀȱ(hu´˜)æhçÄøñøê§þÝÈÇÌëõ¤ûȘѽ§þòúÛ(d´Àng)?sh´Ç)ÄçáRƟȘÝÈÆÆØ£ñ§ó§¯ýÀÈÛ(d´Àng)r(sh´ˆ)ȘÔxþÆáƒÆécÔ@âÿ°Ó觃±XÀÂó¨óÏý£oõP(gu´Àn)üçÀÈÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

254ÀÂÐ~¿á¢háÎîôò₤¢äठ

ÀÀÀÀáÎîôò₤¢äà¤ÆÖ1983áõ¿¨ý¥ÕÐ~¿á¢hçÖØ£éºøÄ■c(di´Èn)öáöÿÝÈæo(h´Ç)öö£ÀÈÀ¯Ð~¿áò₤ÀÝò₤¢äȘòúöØ¢hæŸôû«çáò₤¢äȘöØ¢hØ·óðàÀû«È˜ØýØ·Çùѽ¿é§þôû«Àȱ(j´Ç)ÀÑêxøïøƒÀñïdȤÀ¯Ð~¿áò₤åÖöðÁl(xi´Àng)ѱòÛùáѥȘØìêÂç(sh´Ç)íèȘÅöàÓÐ~¿áȘüÁ¼åSš¤õøÞ·åÔ^ÇùȘò₤øÅÆÅôȘØèØåÕ¿øȘ]Îé■øÛȘ§þØ£ò₤øÅñøȘëÞàÓÎé■Ș¢høTò₤ØìÇÈȘèÙà¶êÅïdȘ¿òØ·óðìѽ§´¿ìùƒþRÀÈÀÝÀ¯åÎÀÝò₤¢äȘû¼áˋôÀcáõÁæÆ»½È˜écÀ¯Ð~¿áò₤ÀÝë˜Ø£ò₤µwȘÆøû«À¯åÎÀÝȘüôtòÞÀ¯öð·ÀÝѱæøȘÕÁæÆ»øÛeä(h´Êo)ÀÈÀ¯éùøÉÔ^£₤ÀÝò₤¢äȘécÀ¯Ð~¿áò₤ÀÝë˜Ø£ò₤µwȘû¼áˋÁæÆ»½È˜òúöØ¢høÄ؈ò₤¢äøÛØ£ÀÈÀ¯éùøÉÔ^£₤ÀÝóð¤˜ØãòúȤ§Ùö¼îýÃéù¥ƒþZȘîýçâøÉù¥ƒÇéèÜÑõòÄðÁæÆ»ç§ÖMö¼Ô

ÖÿȘÌ(zh´´n)¤êùâŸÇµÒßr(n´Ûng)ûþóÞêxøÛ¤µÈ˜Ð~¿áçă°ýéÕ_£₤êùȘÕÝÚ˜F(xi´Ên)éùøÉçá¿ÎMȘäÄåÖò₤ÝÖèü¢äüôêùÀ¯éùøÉÔ^£₤ÀÝùáæøÀÈÇùò₤¢äȘñÇÆ°êùû¼áˋñ㧴뾰₤écóÞêxßr(n´Ûng)ûþçáØ£ÇöåÀÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

255ÀÂþRæÌçâÀˆÑUá¿

ÀÀÀÀþRæÌçâÀˆÑUá¿üçýèÆû£´rò₤ó—°èȘá¿ÝÛÕúÁò₤Șῗ(ch´Èng)Úý¢êÂÆÅ6(g´´)ǵÅÀý£Ø£çáÅÀù±È˜åá¿åÃó—øûîÆ^Șçþ¢äƒ¨øôȘÝÈÇÌëõí«È˜í¥çÄûÌñeÕ50ÆÁó§ñ§ûæÀÈÆÖ2006áõ4åôùôÀÂῃªêÅÕÐ~¿á¢hçÖà»éºøÄ■c(di´Èn)öáöÿÝÈæo(h´Ç)öö£ÀÈÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

256ÀÂǵè觡ÈÜùô

ÀÀÀÀö£ÆÖ§Ùö¼òÀÐ~¿á¢hà»Ñ¥Ì(zh´´n)à»Ñ¥ÇÍȘƒÁ¢h°ú14¿¨âÿÀÈǵè觡ÈÜùôæ½ôðåÖà»Ñ¥Ì(zh´´n)|Ýݧúçáǵèè§ø۟ȘùáøÉñÍn₤BÃøȘüþƒéóñ裴Ș¡ÈÜùôƒëÅߧ´åÖÀ¯è£´ÀÝøÛèüÀȃÁà»Ñ¥¥₤Ì(zh´´n)3¿¨âÿȘò¥§´ÆÖäóäšáõÕgȘøê§þØ£úÏѱ¯ìÆÁáõÀȱ(j´Ç)é_(t´Âi)°û¼Çº¯ÌÀÑêxøïøƒÀñÆïdȤäóǵvùááõÈ´¿¨åˆ769áõÈˋȘÕ_çâ—(ch´Èng)ÆÖÓêõÕ_åˆùôÈ´§þáüý»ÆÆöðûþùôÈˋä(h´Êo)ÔxñÞ—(ch´Èng)ȘçâØ£LøêñøöðÁl(xi´Àng)øÛ»îôȘ¨ÑUùáïdȘ§þä(h´Êo)þRæÌîôȘÔ^ÅßùÛ¢ÖȘÿwàѽÑàȘ§þñQþRæ̤±ÀÈÔ@Ø£òñ(sh´ˆ)æCû¼þRæÌçâØ£åÖ766Àˆ779áõÕ_çâ—(ch´Èng)ÆÖÕ_åˆùôóÖÕgȘÆÖ769-773áõÕgȘ彧(j´ˋng)ç§ñøöðÁl(xi´Àng)ѱòÛà»Ñ¥çá»îôȘ§þÐ~¿áà»Ñ¥Çµèè§»àˆ¿Àçá»îôȘÀ¯è§Åö·õîîȘùó»Ÿ^¼[§úȘڼփÐȘóðï(sh´˜)ජÖÀÝȘ§þñQþRæÌîôȘåÖÇùÅßÑUùááõȘêÚáÔzÇÌçáù±êøÝÛÐÆïdȘþRæÌå½Ø£Ñà°èÕ¡ÈÜùôçáñ§íèȘݣ¤µÚë§æÆë§OƒÇñQÕòÛóÔòâѼÀÈÆèÆÖÞ(zh´Ên) (zh´Ëng)¤ëÄØÔçàåÙطȘ¡ÈÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

257ÀÂÝRàÞÆÂá¿

ÀÀÀÀÝRàÞÆÂá¿ö£ÆÖ§Ùö¼òÀÐ~¿á¢hÄàˆÌ(zh´´n)§ÞÅúÇÍÝRàÞÆÂä(h´Êo)ØÁñȘæøºQÜÈ´1750ÈÙ1839áõÈˋÐ~¿áÆâàùÀÈöðØÚÑ¥öƒÕáà»óñȘá¿øñåÖÄàˆÌ(zh´´n)§ÞÅúÇÍüÅöö蘆ÀÈåá¿¡Ô2.25ûæȘ5.8ûæȘØ(gu´ˋ)áȤõËȘ8øª5ÝÛȘéóñ£Åö ŸÀÈí»øÅø¼ÝÛ½ñãä(h´Êo)û«øMȘèüñ§êÚØ£MÝÛÆÅÀ¯sñãóÔÇöÀÝùáæøȘæµÝÛèü¢äÀ¯ùáǺsñãÀÝȘüô¢äùáæÆû«ä(h´Êo)ȘÆØÝÛèü¢äÀ¯öÍòâë˜äûÀÝȘüô¢äOáÅû«ä(h´Êo)ȘæµÆØèà(c´´)ÝÛ¢ä1600æøøÛá¿øƒÈ£ò₤øªÓѱô(li´Ân)Șà(n´´i)Ø£ô(li´Ân)Ø·£´rÿL(f´Ëng)£₤â(y´Ân)øÄȘôðŠyÝÌȘëãô(li´Ân)òúÀ¯¤±¶êÒåô¢ÔȘåóôñ¿¯o¡ªÀ¯ÀÈÝRàÞÆÂÕÂÀ¯¢■¿ãäûÀÝ¡áÕÀ¯¢■¿ã½å¤ÀÝçáòæ°¨àùȘÇùòôÀÑ¢■¿ã½å¤ÆÀñÆÅïdȘ¢■¿ã½å¤òúÐ~¿áæŸåÓ(chu´Êng)ßkçá½å¤È˜ØýòúÀ¯¢ë¥ØàùÀÝçá柡ÔW(xu´Î)¡ÛȘåå¤ÕíþédÐ~¿áéÁÞB(y´Èng)êùǵéºàùýéÀÈÝRàÞÆÂÆÅùáæÆȘÕL(zh´Èng)æÆÝÄúÍÔM(j´˜n)ò¢àöV| I(y´ˆng)Ñ¥ùƒòÞÆö¶È˜ÇöæÆ¥ˆéRÔM(j´˜n)ò¢¥ÇÆû¯ýöÂòÄðȘà»æÆÝÄÐðÔM(j´˜n)ò¢àöV|Æö¶Åô±(hu´˜)

ÂÂòÞ°ö¤ÈÚÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

258À°äæÆåÇÔzøñ

ÀÀÀÀö£ÆÖ§Ùö¼òÀÐ~¿á¢hǵFÌ(zh´´n)(åÙ¿é·Ál(xi´Àng))¿é·Ç̓°à(n´´i)çá°äæÆåÇȘƒÁ¢h°ú40¿¨âÿÀÈü篥ë¿ý£ó§çá¥tè¯ëêì|(zh´˜)è§È˜|ÝÝñ§13àAâÿäòúÅßùÛçáÀ¯è§Ý°ÔzøñÀÝÀÈÔzøñö¼ÝÝñ§ÆÅèìåS¥ZäÿȘøÅÕgÆÅØ£ÅÀüˆÈ˜æµà(c´´)200ûæäÆÅØ£¿é·¤Æü·áüê¼È˜écÅߤƧ£

RÀÈÔzøñ¡Ô°—øɺùÛäÿǵ¥s150ûææµÆØȘ¢ûÌñeÕ90000ó§ñ§ûæÀÈÆèÆÖåÔzøñìè§óôŸÅëȘѽùÛ_ùÂâ(y´Ân)øÄȘçÄûÌèüÝˋôÑ°—åSÑÁò₤ó¼¤ëǵê¢çáäíó¼ó˜È˜¡ˋò¯¢èçûÀÈá1983áõ6åôÀÂ7åôѱÇöí{(di´Êo)ýÕøÅȘùªýè¥₤çáåSÑÁäíó¼ó˜¤ëò₤ó¼ù(bi´Ào)݃øÅò₤ó¼ÆÅȤÝãó§ê½à~Åöò₤ÇÄѱ¥±È˜ò₤ì|(zh´˜)å(ji´Àn)ÆýȘáËø󃨥(x´˜)çáŠp¢æþR¯¯ò₤çÑ¥¯çÑ鼡¼à»¥±È˜ÔÆÅØ£Åˋò₤ó¼ý¢ÀÈáÔzøñÁûÌÆ^y(c´´)Șöá£₤ÑîñeƤþ¥s60âÍûæȘà(n´´i)ÇÌáËø󃨥(x´˜)çáŠp¢æþR¯¯Åöò₤çÑȘÝãó§ê½à~Åöò₤ÇĤëò₤ÍQÀÂò₤¡¨çàò₤󼥱Ș¥tè¯ÆýäíÑÎæФëáüëÔÅöó¼ÀÂ蟡¿éÒÀ¡æÀÂǵ¢ÖæÞÀÂíÜ¥Ó¿ßçàäíó¼ó˜ÀÈäíó˜¥yÿØåǵÀÂÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

259ÀÂó§ÚÜþÔzøñ

ÀÀÀÀó§ÚÜþÔzøñö£ÆÖÐ~¿á¢hÄàˆÌ(zh´´n)§ÞÅúÇÍÂúfæåà£ÇÍáüûÌçáó§ÚÜþèüÀÈØ·ý»Ð~È´áüý»ÀˆÐ~¿áÈˋ¡Ôù쿨ôñ§´åO(sh´´)çáÅÒ؈ȘòÀöáöÿý¢ÕTüàóÖÎ(du´˜)åÔzøñÔM(j´˜n)ÅÅêù(sh´ˆ)çÄí{(di´Êo)ýÕ¢Ý䧤µÈ˜§(j´ˋng)½(gu´Û)¥Øöáöÿƒøéºò(zh´°n)ȘÆè§Ùö¼òÀöáöÿ¢¥¿éîŃ¢ùª±(hu´˜)ë˜úÿòíóÞêxÐ~¿á¥o(j´˜)áŸÞ^ÀÂÐ~¿á¢hýˋöÿÞ^ȘÎ(du´˜)åÔzøñÔM(j´˜n)ÅÅêù¢¥¿é¯l(f´À)ƒ·ÀÈüवý¥ñ§54(g´´)Ș¯l(f´À)ƒ·ûÌñe§■3000ó§ñ§ûæÀȯl(f´À)ƒ·úÍâÚêùáÅôò₤ó¼r(sh´ˆ)ǺëÚóÖøêèäǺÀÂøÉǺÀÂhǺùá(g´´)r(sh´ˆ)óÖç᡼ŸÔzÜEç(sh´Ç)òÛäȘ°—ëêêùØ£éºíðìFçáäíó¼ÀÂò₤ó¼Ø奯èìê¢çáÐ~ó¼ÀÂÆþó¼ÀÈøóæ¼äíó¼çáæ¼ñ£ÔzÜE¤ë¡G tÔzÜEÀÂáËøóò₤ó¼çáòø¿Êæ¼ñ£Ø奯øóæ¼ÅÀ¥±úÁÐ~ó¼çáúÁÐ~øóæ¼—(ch´Èng)ùªçá¯l(f´À)˜F(xi´Ên)òúÇùÇö¯l(f´À)ƒ·çáæŸÇµòí¨@ÀÈå¯l(f´À)ƒ·ý£ç¨ÂÐ~¿á¢hçáàùŸ£ŸÆ(d´¯ng)vòñèüëóøê4500áõú¯È˜ØýOǵçÄÄS¡£êùÖMö¼ÝÝ¿éöá£₤ûÌûýȘÎ(du´˜)ÆÖîŃ¢§Ùö¼òÀüàúÄr(sh´ˆ)óÖƒÜôðÅöB(t´Êi)¤ëòø¿ÊI(y´´)øóæ¼¥¥Åg(sh´Ç)ƒÔÆÅï^øÄ؈çáØãêxÀÈÅôò₤ó¼r(sh´ˆ)ǺÔzÇÌø¼Øˆñøý¥åÖÔzøñö¼à(c´´)çáÅÝóôèüÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

260ÀÂÐ~¿áÆâ·

ÀÀÀÀÆâ·ö£ÆÖÐ~¿á¢hÆâÌ(zh´´n)øÅ}(c´Àng)§øȘM¢ÓÄàˆ¤ÆøÛèüȘ§´ÆÖúÍÆ¤í»¥æغáõÈ´¿¨åˆ1734áõÈˋȘ±(j´Ç)ÀÑÆâ·øƒÀñïdȤÀ¯Åß·Æ(d´¯ng)C(j´ˋ)Õ

ú°±§£§ÓȘÐ~¿áØìà£È˜Û(d´Àng)óðÕT¶È˜ÝÝÔBúGüÍȘ|ë´

úå§È˜Ñ´§ÙøÛùÛȘ¯l(f´À)åÇǵ¢è§È˜Ô^¿ìÖÕȘvö¼¤±È˜|±(hu´˜)úÁýïXȘ°—¤òäêȘàŠÄ¨È˜¤üê¼çøÐ~¿áò₤ÀÈØ£á¨èòÅÕgȘëªÚàíñýúϯìâÿȘݥ·v¤óͨȘñú·ý£Õ¿ÎÀÈ·°èêxéeȘàù½(gu´Û)ȘÆâÕÂoÅÁȘ¿òû«ÆâÀÈÆâ·È˜üçýèÆû£´rò₤§´ø±Ñ½°èȘ¿ýñøùáÑí໿¯È˜·èÑù¡¼åO(sh´´)ÆÅŠAäïȘÝÝòÛѱ¥(j´ˆ)ȘáüòÛóÔ¥(j´ˆ)ȘÑíé_(t´Âi)ú¯ÏàÅðhèüøûäÄeéȧúÅöôNò₤ȘøÝç§ó§ûÌȘ·ûÌÆûôÕò₤lð°èÀÈæµÆØèé塼åO(sh´´)ò₤ÖUȘ¿ˋàùÕeæªÀÈ·?q´Ý)?.1ûæȘÕL(zh´Èng)54.7ûæȘù■òúÛ(d´Àng)r(sh´ˆ)çშ¿Êú觰¥(x´˜)Å᧴ø±È˜Šmv§(j´ˋng)oç(sh´Ç)Çö¤ÕùÛ_¶È˜Øâà£ÅÜËîÆ^ȘMõè¯ÑȘÝÐë´ùáñ§ÀÈÆâ·åÖ¡ÿû■Þ(zh´Ên) (zh´Ëng)r(sh´ˆ)óÖÔóÞç§êù¤Éǵçáæ¼ÆûȘäÄeòú1927áõȘÆèû¨è|ÆHæå¯l(f´À)Æ(d´¯ng)¤ëŸI(l´¨ng)Ï(d´Èo)çáÀÙÀÙ[å¥(x´˜)]

![¥tØ£ÉF(tu´Ân)òÛóÔø¡]ý¢éføñ](http://h.usatour.com.cn/tour/108/head/107508.gif)