─˙ČF(xiĘĄn)ď┌Á─╬╗Í├ú║╩ÎÝô(yĘĘ) > Á┌╚ř┼˙╚źç°(guĘ«)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗┬├Ë╬

Á┌╚ř┼˙╚źç°(guĘ«)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗

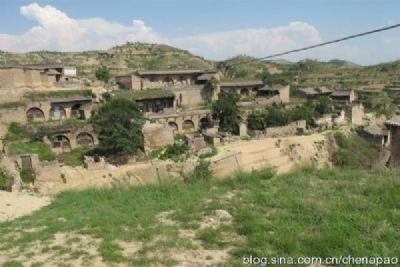

íííí┼DČö╣┼ď│╗»╩»ÁěŘc(diĘún)ËÍ│╔×ÚÁôěS┼DČö╣┼ď│╗»╩»«a(chĘún)ÁěúČ╬╗Ë┌żÓÁôěS┐h│ă▒▒9╣ź└´╔¤╩»╗Ďë╬┤ň║ˇÁ─ĆR╔ŻĂ┬,ľ|ŻŤ(jĘęng)102íŃ3íń22.1íňúČ▒▒żĽ25íŃ13íń12.5íňúČĎĐäŁÂĘÁ─▒úÎo(hĘ┤)ĚÂç˙├ŠĚe1.16╚f(wĘĄn)ĂŻĚŻ├ÎíúďôÁěŘc(diĘún)Ë┌1975─ŕ5ď┬░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)╣┼╝╣ÎÁäË(dĘ░ng)╬´╗»╩»▓ó▓╔╝»ÁŻĎ╗├ÂĎ╔╩ăí░╚╦Đ└í▒Á─╗»╩»úČŻŤ(jĘęng)ďĂ─¤╩í▓ę╬´^╣┼╚╦ţÉ╩ĎíóÍđ┐Ăď║╣┼╝╣ÎÁäË(dĘ░ng)╬´┼c╣┼╚╦ţÉĐđż┐╦¨ŔbÂĘúČ┤_ŇJ(rĘĘn)╩ăÍđđ┬╩└═ÝĂ┌żÓŻ˝800╚f(wĘĄn)─ŕÁ─╣┼ď│ż╩řXúČ║═╚╦ţÉďšĂ┌Á─ĐŢ╗»Üv╩ĚËđ║▄├▄ăđÁ─ŕP(guĘín)¤Áíú1975─ŕÍ┴1983─ŕďĂ─¤╩í▓ę╬´^íóÍđ┐Ăď║╣┼╝╣ÎÁäË(dĘ░ng)╬´┼c╣┼╚╦ţÉĐđż┐╦¨íóÁôěS┐h╬─╗»^ŻM│╔┬ô(liĘón)║¤░l(fĘí)ż˛ŕá(duĘČ)úČîŽ(duĘČ)ďôÁěŘc(diĘún)▀M(jĘČn)đđ┴╦╩«┤╬┐ĂîW(xuĘŽ)░l(fĘí)ż˛úČ╣▓ź@Á├╣┼ď│Á─ś╦(biĘío)▒ż´B╣ă5ż▀úȤ┬ţM╣ă10╝■úČ╔¤¤┬řX┴đ29╝■╝░Đ└řX600ËÓ├Âíó╝šŰ╬╣ăíóŠi╣ăíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

íííí╬¸║ţÂ╚▀zÍĚ(Á┌╚ř┼˙ç°(guĘ«)▒ú)Ľr(shʬ)┤˙ú║┼f╩»Ă¸ÁěÍĚú║▄ă│ă┐h´L(fĘąng)┴ŕÂ╔Šé(zhĘĘn)╬¸║ţÂ╚┤ňŞŻŻŘ1961─ŕ║═1962─ŕ╔Ż╬¸╩í╬─╬´╣ĄÎ¸╬»ćTĽ■(huĘČ)θ▀^(guĘ░)â╔┤╬░l(fĘí)ż˛úČ░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)╩»ÍĂĂĚíóčř╣ăíóÄžăđ║█Á─┬╣Żă║═äË(dĘ░ng)╬´╗»╩»íúĂńĽr(shʬ)┤˙î┘Řđ┬╩└úČô■(jĘ┤)╣┼Áě┤┼öÓ┤˙│§▓Ż┤_ÂĘúČ─ŕ┤˙×ÚżÓŻ˝180╚f(wĘĄn)─ŕúČ╩ăÍđç°(guĘ«)èŻ˝░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)ÎţďšÁ─┼f╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙▀z┤ŠÍ«Ď╗íú╬¸║ţÂ╚▀zÍĚ╬╗Ë┌ŘS║ËÍđË╬Ρ░ÂúČŞ▀│÷║Ë├Š╝s170├ÎÁ─╣┼└¤ŰAÁě╔¤íú╬─╗»▀z╬´║═äË(dĘ░ng)╬´╗»╩»╝»ÍđĚÍ▓╝ď┌ĂŻż¨╝s1├Î║˝Á─Ż╗ňe(cuĘ░)╔░îËÍđíúäË(dĘ░ng)╬´╗»╩»Í¸Ď¬╩ă22ĚN▓Ş╚ÚäË(dĘ░ng)╬´úČ░Ř└ĘżŮ║ËěéíóäŽřX¤ˇíóĂŻţ~¤ˇíó▓Ż╗»┴šĐ˛Á╚íú▓Ş╚ÚţÉÍđŻ^┤ˇ▓┐ĚÍ╩ă▓ŢďşäË(dĘ░ng)╬´úČĎ▓Ëđ▀mË┌▓Ţďş║═╔ş┴Í╔˙╗ţÁ─äË(dĘ░ng)╬´íú╬─╗»▀z╬´╣▓░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)╩»ÍĂĂĚ32╝■úČ░Ř└Ę╩»║╦íó╩»ĂČ║═ŻŤ(jĘęng)▀^(guĘ░)╝Ë╣ĄÁ─╩»Ă¸íú╩»Ă¸ďş┴¤ÂÓ×Ú╩»ËóÄríú▀zÍĚÍđ░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)íş[ďö╝Ü(xĘČ)]

ííííŻ┼ú╔Ż▀zÍĚ╬╗Ë┌▀|îÄ╩íáI(yʬng)┐┌╩đ┤ˇ╩»ś˛─¤8╣ź└´╠ÄĎ╗éÇ(gĘĘ)╣┬┴óÁ─╔Żă╔¤íú▀zÍĚ║ú░╬╝s70├ÎúČÎď╬¸Â°ľ|Á─╚řéÇ(gĘĘ)ÁěŘc(diĘún)│┴ĚeËđÁ┌╦─╝o(jĘČ)Á─ÂĐĚe╬´íú1974─ŕíź1978─ŕď°ď┌▀@└´¤╚║ˇ▀M(jĘČn)đđ┴╦╦─┤╬┐╝╣┼░l(fĘí)ż˛úČ░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)┴╦ěSŞ╗Á─äË(dĘ░ng)╬´╗»╩»úČ╚╦ţÉË├╗▀z█Eí¬í¬čř╣ăíóčř═┴║═╠┐đ╝Ďď╝░╔┘öÁ(shĘ┤)┤˛ÍĂ╩»Ă¸íú1984─ŕ9ď┬úČ▒▒żę┤ˇîW(xuĘŽ)┐╝╣┼¤Á┼f╩»Ă¸Ľr(shʬ)-╣┼îŹ(shʬ)┴Ľ(xʬ)ŕá(duĘČ)ď┌░l(fĘí)ż˛Ż┼ú╔ŻAŘc(diĘún)Â┤ĐĘÁ┌6îËĽr(shʬ)úČ░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)┴╦Ď╗┼˙╚╦ţÉ╗»╩»║═Ë├╗▀z█EúČ╗»╩»ËđŢ^═ŕŇűÁ─ţ^╣ăúĘ╚▒¤┬ţM╣ăúęíó╝╣ÎÁ╣ăíó└▀╣ăíóŻţ╣ăíó│▀╣ăíó═ˇ╣ăÁ╚╣▓50ËÓ╝■úČî┘Ď╗éÇ(gĘĘ)äé│╔─ŕÁ──đđďéÇ(gĘĘ)ˇwíúŻ┼ú╔Ż│÷═┴Á─╩»ÍĂĂĚË├├}╩»ËóÍĂ│╔úČ╩»║╦Ţ^╔┘úČ╩»ĂČŢ^ÂÓúČĎďňNô˘ĚĘ║═ďĎô˘ĚĘ┤˛ÍĂíú╩»Ă¸Ëđ╣╬¤¸Ă¸║═╝ÔáţøúČă░Ň▀öÁ(shĘ┤)┴┐ÂÓúČ╩»Ă¸Á─┤˛ĂČĚŻĚĘíó╝Ë╣ĄĚŻĚĘ╗˛ţÉđ═Â╝┼c▒▒żę╚╦íş[ďö╝Ü(xĘČ)]

íííí║═┐hď│╚╦▀zÍĚ╬╗Ë┌░▓╗Ň╩í║═┐h╠ŇÁŕŠé(zhĘĘn)Żş╝Ď╔ŻÁ─▒▒Ă┬íú║═┐hď│╚╦▀zÍĚ╩ă║«╬ń╝o(jĘČ)Á─╩»╗Ď?guĘę)rÂ┤ĐĘÂĐĚeíú1980─ŕ10ď┬║═1981─ŕ6ď┬ď°îŽ(duĘČ)ďô▀zÍĚ▀M(jĘČn)đđ▀^(guĘ░)â╔┤╬┐╝╣┼░l(fĘí)ż˛úČź@Á├╚╦ţÉ╗»╩»ţ^╔w╣ă1éÇ(gĘĘ)úȤ┬ţM╣ă1Â╬úČÝö╣ă1ëKúČţ~╣ă┐˘╔¤▓┐1ëKúČ╔¤¤┬ż╩řX11├ÂúČ╔¤â╚(nĘĘi)é╚(cĘĘ)ÚTřX1├Âíú▀@đę╗»╩»▓─┴¤Í┴╔┘┤˙▒Ý┴╦╚řéÇ(gĘĘ)Ďď╔¤Á─éÇ(gĘĘ)ˇwúČĂńÍđţ^╔w╣ăî┘Ë┌Ď╗éÇ(gĘĘ)ăÓ─ŕ─đđďÁ─éÇ(gĘĘ)ˇwúČ│ř´BÁÎ╚▒╩žŢ^ÂÓ═ÔúČ─X´BÁ─Ż^┤ˇ▓┐ĚÍÂ╝▒ú┤Š┴╦¤┬üÝ(lĘói)íú╦Řď┌đ╬ĹB(tĘĄi)╔¤ż▀ËđÍ▒┴ó╚╦Á─ďSÂÓÁńđ═╠ěҸúČ╚šţ^´BÁ─˝Ě┬íÁ═░źúČţ~╣ă├¸´@║ˇâAúČ´B╣ă╣ă▒┌Ţ^║˝úČ─X┴┐Ţ^đíúĘ╝s1025║┴╔řúęúČ´B╣ăÁ─Îţ┤ˇîĺ╬╗Í├Ţ^Á═úČËđ░l(fĘí)▀_(dĘó)Á─├╝ßŇ║═ŇÝßŇúČŇÝ╣ăÁ─ŇÝĂŻ├Š┼cÝŚ(xiĘĄng)ĂŻ├ŠÍ«Úg│╔├¸´@Á─Żăáţ▀^(guĘ░)Â╔Á╚Á╚íú║═┐h╚╦ţ^╣ăď┌┐éÁ─đ╬ĹB(tĘĄi)╠ěҸ╔¤║═▒▒żę╚╦Á─Ţ^×Ú¤Ó╦Ăíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

íííí╦«Â┤ť¤▀zÍĚ▓ę╬´^úČ╬╗Ë┌îĤ─Ńy┤Ę╩đý`╬ń┼R║ËŠé(zhĘĘn)├¸ÚL(zhĘúng)│ă─_¤┬úČżÓ╩ÎŞ«Ńy┤Ę╩đ24╣ź└´úČżÓ║Ë?xĘ┤n)|ÖC(jĘę)ł÷(chĘúng)11╣ź└´úČŻĘÍ■├ŠĚe4308ĂŻĚŻ├ÎíúŻĘÍ■đ╬ÍĂĎď╦«Â┤ť¤┼f╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙╬─╗»▓─┴¤ÍđÎţż▀╠ě╔źÁ─╬¸ĚŻ─¬╦╣╠ě╬─╗»╩»╚~×ÚďO(shĘĘ)Ëő(jĘČ)▒│ż░úČĎď╩»Ă¸┼c▀zÍĚşh(huĘón)ż│Á─͸Ϭ╔źŇ{(diĘĄo)í¬í¬═┴ŘS╔ź×Ú╗¨▒ż╔źŇ{(diĘĄo)úČ═Ôđ╬Ě┬╩»Ă¸ďýđ═íú╩ă╬Ďç°(guĘ«)╬¸▓┐Áěů^(qĘ▒)╬ĘĎ╗Ň╣╩ż┼f╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙├Š├▓Á─͸ţ}▓ę╬´^íú╦«Â┤ť¤╩ă╬Ďç°(guĘ«)Îţďš░l(fĘí)ż˛Á─┼f╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙╬─╗»▀zÍĚúČ╩ăĎ╗╠Ä┼e╩└┬ä├űÁ─╬─╗»▀zÍĚíú╦«Â┤ť¤▀zÍĚÁ─░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)┤˛ĂĂ┴╦╬¸ĚŻîW(xuĘŽ)Ň▀ŇJ(rĘĘn)×ÚÍđç°(guĘ«)Ť](mĘŽi)Ëđ┼f╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙╬─╗»▀zÍĚÁ─ňe(cuĘ░)Ň`ŇôöÓúČÚ_(kĘíi)äô(chuĘĄng)┴╦╬Ďç°(guĘ«)┼f╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙Đđż┐Á─¤╚║ËúČ╬ŘĎř┴╦▒ŐÂÓÍđ═ÔîW(xuĘŽ)Ň▀Á─Đ█╣ÔúČĂńčßÂ╚Í«Ş▀úČ▒╗Á┌╦─╝o(jĘČ)┐╝╣┼Í«ŞŞäóľ|╔˙¤╚╔˙┘ŁÎu(yĘ┤)×Úí░Íđç°(guĘ«)┼f╩»Ă¸Ľr(shʬ)--╣┼îW(xuĘŽ)Á─╬─╦çĆ═(fĘ┤)┼dí▒úíŻŔÍ°▀zÍĚË─╣╚íş[ďö╝Ü(xĘČ)]

ííííĂŇÂĘ┤ęÂ┤╣┼╚╦ţÉ╬─╗»▀zÍĚúČ╬╗Ë┌░▓Ýś╩đů^(qĘ▒)Ďď▒▒32ăž├Î╠ÄúČď┌ĂŇÂĘ┐h│ăŕP(guĘín)Šé(zhĘĘn)╬¸─¤╝s5ăž├Î╠Äđ┬Ň»┤ň┤ęÂ┤Ň»║ˇĎ╗Ψ╣┬ĚňÁ─╔ŻĐŘ╔¤úČ╩ăżÓŻ˝16000─ŕă░╣┼╚╦ţÉ╔˙╗ţ▀z█EúČ×Ú╚źç°(guĘ«)ÍěŘc(diĘún)╬─╬´▒úÎo(hĘ┤)ć╬╬╗íú░▓ÝśĎ╗ÄžúČĎ╗╚f(wĘĄn)ÂÓ─ŕă░╣┼┤˙¤╚├˝ż═ď┌▀@Ď╗ĂČĚň┴Í╣╚Áě╔˙¤óĚ▒Đ▄íú┐╝╣┼░l(fĘí)ż˛┘Y┴¤▒Ý├¸úČď┌╬¸đŃů^(qĘ▒)Á─ěłěłÂ┤╝░▀ÇďŞÂ┤íóĂŻë╬´w╗ó╔ŻÂ┤íóĂŇÂĘ░ÎÄr─_Â┤Â╝Ëđ╣┼╚╦ţÉ╗ţäË(dĘ░ng)Á─▀z█EúČĂńÍđĂŇÂĘ┤ęÂ┤▀zÍĚĎďĂńěS║˝Á─Üv╩Ě╬─╗»Ěe┤ŠËíÎC┴╦ăşÍđÁě˲Ţx╗═Á─╩Ěă░╬─╗»úČ▒╗Îu(yĘ┤)×Úí░üćÍŮ╬─├¸Í«č˘í▒úČ│╔×Ú╩ĚîW(xuĘŽ)ŻšĎ╗ţwĎř╚╦Îó─┐Á─áNáÇ├¸ÍÚíú┤ęÂ┤×ÚĎ╗Îď╚╗╚▄Â┤úČ─¤▒▒îŽ(duĘČ)┤ęúČ╣╩├űíúĂń╦─Í▄Ď╗ĂČ╚▄╬g┼ŔÁěúČżdĐËöÁ(shĘ┤)╩«ăž├ÎíúĚňÝö┼c┼ŔÁě¤ÓîŽ(duĘČ)Ş▀87├ÎúČÂ┤┐┌żÓ┼ŔÁě26├ÎúČÂ┤ÚL(zhĘúng)30├ÎúČÎţîĺ╠Ä13├ÎúČŞ▀9├Îíú┤ęÂ┤ÂČ┼»¤─íş[ďö╝Ü(xĘČ)]

íííí┤ˇŞG╬─╗»▀zÍĚ░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)Ë┌1973─ŕ10ď┬úČ«ö(dĘíng)Ľr(shʬ)┐╝╣┼╣ĄÎ¸Ň▀░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)┴╦╩»║╦íó╩»ĂČúČ╩»ŞźÁ╚387╝■úČĎřĂç°(guĘ«)â╚(nĘĘi)═ÔďSÂÓîú╝ĎîW(xuĘŽ)Ň▀Á─ÍěĎĽíúŻŤ(jĘęng)1976─ŕÁŻ1984─ŕ▀M(jĘČn)Ď╗▓ŻÁ─░l(fĘí)ż˛║═┐ĂîW(xuĘŽ)Đđż┐úČŻŤ(jĘęng)╬Ďç°(guĘ«)Í°├ű┐╝╣┼îW(xuĘŽ)╝Ď┘Z╠mĂ┬íó┼ß╬─Íđ║═ů╬νÍ@¤╚╔˙ŔbÂĘúČ┐¤ÂĘ×Ú┼f╩»ŻšĽr(shʬ)┤˙ďšĂ┌Á─▀z█EúČ╩ăĎ╗╩»Ă¸ÍĂďýł÷(chĘúng)íú▀@Ď╗▀zÍĚ╩ăç°(guĘ«)═Ô║▒ĎŐ(jiĘĄn)Á─┼f╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙Á─ÍěϬ╬─╗»▀zÍĚúČż▀ËđÍěϬÁ─┐ĂîW(xuĘŽ)âr(jiĘĄ)ÍÁíú┤ˇŞG┤ň─¤╔ŻĂ┬╩ăÖMüâ?cĘĘ)┌â?nĘĘi)├╔╣┼╬¸▓┐Á─ŕÄ╔Ż╔Ż├}┤ˇăÓ╔Ż─¤├ŠÁ─Íž├}úČ╔Ż¤┬Ë𤬣ż┴¸╦«úČ▀mĎ╦Ë┌▀h(yuĘún)╣┼╚╦ţÉÁ─żËÎííú╔Ż╔¤╩ó«a(chĘún)ýŢ╩»(═ĘĚQÎ÷┤˛╗╩»)úČ▀h(yuĘún)╣┼Á─żË├˝ż═Ë├╦ŘüÝ(lĘói)┤˛ÍĂŞ¸ĚN╩»Ă¸íú╦űéâż═Áě┤˛ÍĂ╩»Ă¸úČ╩╣Ë├▀^(guĘ░)Á─╩»║╦║═ă├ďĎøÁ╚╣Ąż▀Í┴Ż˝╚ď╚╗ŰSÁě┐╔ĎŐ(jiĘĄn)úČ┤˛ô˘äâ┬ń¤┬üÝ(lĘói)Á─╩»ĂČ║═╩»đ╝úČĎď╝░╬┤┤˛ÍĂ│╔╣ŽÁ─░Ű│╔ĂĚŞŘ╩ăÂĐĚe╚šíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

íííí┤ˇÁě×│▀zÍĚ╬╗Ë┌Ş╩├C╩íăě░▓┐h╬ňáI(yʬng)Ól(xiĘíng)─ăÁŕ┤ňÁ─ľ|▓┐íú▀zÍĚżÓ┐h│ă╝s45╣ź└´úČ┐é├ŠĚe▀_(dĘó)36╚f(wĘĄn)ËÓĂŻĚŻ├Îíú1978─ŕĎďüÝ(lĘói)úČŞ╩├C╩í╬─╬´╣ĄÎ¸ŕá(duĘČ)¤╚║ˇîŽ(duĘČ)Ăń▀M(jĘČn)đđ┴╦ŻŘ6─ŕÁ─ÚL(zhĘúng)Ă┌░l(fĘí)ż˛íúÁŻ1983─ŕÁÎúČ╣▓░l(fĘí)ż˛ăň└ÝĚ┐ÍĚ200ËÓΨúČŞGÍĚ30ÂÓΨúČ│÷═┴޸ţÉ╬─╬´8000ËÓ╝■íúĆ─░l(fĘí)ż˛╦¨ź@Á─┘Y┴¤üÝ(lĘói)┼đöÓúČ┤ˇÁě×│▀zÍĚ╩ăĎ╗╠Äđ┬╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙╬─╗»▀z┤ŠúČ─ŕ┤˙×ÚżÓŻ˝4000íź7500─ŕíú▀zÍĚ│÷═┴Á─ø╬´├¸´@Ě┤Ë│┴╦╔˙«a(chĘún)╝╝đg(shĘ┤)Ë╔┤ÍÁŻżźÁ─░l(fĘí)Ň╣▀^(guĘ░)│╠íú╔˙«a(chĘún)╣Ąż▀ÍđÁ─╩»Ă¸úČďšĂ┌Í╗Ëđ║ć(jiĘún)ć╬Á─┤˛ÍĂ╩»Ă¸Ďď╝░╔┘┴┐┬ď╝Ë─ą╣Ô╗˛Î┴ÍĂÁ─╩»Ă¸úČĚNţÉ┼cöÁ(shĘ┤)┴┐Â╝▒╚Ţ^╔┘íúÁŻ┴╦ÍđĂ┌úČ▓╗ÁźöÁ(shĘ┤)┴┐║═ĚNţÉď÷ÂÓúČ°ăĎĎď─ąÍĂ╩»Ă¸×Ú͸íú═ÝĂ┌│÷ČF(xiĘĄn)┴╦╝Ë╣Ążź╝Ü(xĘČ)Á─Ć═(fĘ┤)║¤╩»Ă¸║═┤ˇđ═Á─îúË├─ąÍĂ╩»Ă¸úČĎď╝░╣ăÍĂĂĚÁ╚íú╠ŇøÁ─░l(fĘí)Ň╣ätŞŘíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

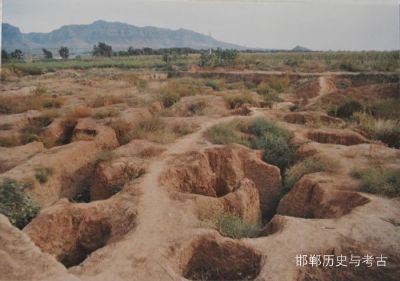

íííí┤┼╔Ż▀zÍĚĚÍ▓╝ď┌║Ë▒▒╩í╬ń░▓┐h┐h│ă╬¸─¤┬ň║Ë▒▒░ÂÁ─┼_(tĘói)Áě╔¤íúďô▀zÍĚ╩ăÍđç°(guĘ«)╚A▒▒Áěů^(qĘ▒)Í°├űÁ─đ┬╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙ďšĂ┌▀zÍĚúČ░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)Ë┌1973─ŕúČ▀zÍĚÁ──ŕ┤˙ďšË┌Đ÷╔ě╬─╗»úČ╝s×Ú╣źď¬ă░5400─ŕíź╣źď¬ă░5100─ŕíú▀zÍĚÁ─╬─╗»ÂĐĚeśO×ÚěSŞ╗úČËÍţHż▀ÁěĚŻ╠ě╔źúČîŽ(duĘČ)Ë┌╠ŻËĹĐ÷╔ě╬─╗»Á─ťYď┤║═ÎĚ╦ŢŞŘďšĂ┌Á─đ┬╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙╬─╗»▀z┤Šż▀ËđŕP(guĘín)ŠIđďĎÔ┴xíúË╔Ë┌ďô▀zÍĚÁ─Áńđ═đďúČ╣╩îóď┌▀@└´░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)Á─╬─╗»ţÉđ═├Ř├ű×Úí░┤┼╔Ż╬─╗»í▒íú─┐ă░ď┌║Ë▒▒Á─Íđ─¤▓┐úČĆ─╬ń░▓ÁŻ╚Ţ│ăĎ╗ÄžĎĐ░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)╩«ËÓ╠Äî┘Ë┌┤┼╔Ż╬─╗»Á─▀zÍĚíúŮr(nĘ«ng)śI(yĘĘ)╩ă«ö(dĘíng)Ľr(shʬ)Á─͸Ϭ╔˙«a(chĘún)ĚŻ╩ŻúČď┌▀zÍĚÍđ░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)┴╦â╔ΨĚ┐╗¨úČż¨×Ú░ŰÁěĐĘ╩ŻŻĘÍ■íúď┌Ě┐╗¨Á─╦─Í▄│÷═┴ËđŞGĐĘ460ËÓéÇ(gĘĘ)úČď┌ĂńÍđ80éÇ(gĘĘ)ŻĐĐĘÍđ░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)ËđĎĐŻŤ(jĘęng)╠┐╗»Á─╦┌úČËđÁ─ÂĐĚe║˝▀_(dĘó)2├ÎĎď╔¤íú╩»Şźíó╩»ÁÂíó╩»šáíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

íííí˝R╝Ď┐▀▀zÍĚϲ╩Τ╚░l(fĘí)ČF(xiĘĄn)Ë┌┼RńČ˝R╝ĎŞG°Á├├űúČżÓŻ˝╝s5000--4500─ŕíú╦Ř░Ř└Ęđ┬╩»Ă¸Ľr(shʬ)┤˙Ţ^ďšĂ┌Á─˝R╝ĎŞG╬─╗»║═Ţ^═ÝĂ┌Á─řR╝Ď╬─╗»úČ▀ÇËđŞŘ═ÝĂ┌Á─í░╦┬═Ţ╬─╗»í▒íú¤┬▓┐ÁŘë║Í°ĆRÁÎť¤ţÉđ═╬─╗»îËíúĚ┐╬ŢËđĚŻđ╬úČłAđ╬úČÂÓ×ÚÁě¤┬ĐĘ╩ŻúČĚ┐ÍĚ┼ďËđ╣ź╣▓─╣ÁěíúŰSďß▓╩╠ŇŢ^ÂÓúČÁÎ╔źĎď│╚╝t×Ú͸úČ͸Ϭ╩ă║┌▓╩úĘéÇ(gĘĘ)äeËđ░┘▓╩úę╗Ę╝yíú╩»Ă¸Ëđ╩»šPúČ╩»ÁÂúČ╩»šáúČ╩»─ąÁ╚úČĎ▓Ëđ▒P(pĘón)áţøúČšPđ╬øúČ─ąÍĂŢ^╝Ü(xĘČ)íú┤╦═ÔúČ1975─ŕď┌˝R╝ĎŞG│÷═┴┴╦Ď╗╝■ńôÁÂúČŻŤ(jĘęng)łď(jiĘín)ÂĘ×ÚăÓŃ~øíú˝R╝ĎŞGţÉđ═╠ľ(hĘĄo)Á─▓╩╠ŇÍĂďýśI(yĘĘ)úČĆ─Áě˲╔¤ÍvúČ▓╗öÓöU(kuĘ░)┤ˇĎÄ(guĘę)─úúČ╩╣ĂńĚÂç˙Đ╔ÁŻ║Ë╬¸ÜWç°(guĘ«)╝ĎÎ▀└╚úČ─¤ÁŻăÓ║úľ|▒▒║═╦─┤Ę▒▒▓┐úČ▒▒Í┴îĤ──¤▓┐úČľ|├Š░Ř└ĘŇűéÇ(gĘĘ)Ş╩├Cľ|▓┐íú1923─ŕ8ď┬Í┴1924─ŕúČ╚ÁńÁě┘|(zhĘČ)îW(xuĘŽ)╝Ď░▓╠ě╔˙ď┌Ş╩├Cíóíş[ďö╝Ü(xĘČ)]

ÍěŘc(diĘún)ŕP(guĘín)Îó